26-02-2026 14:31:52 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

এলেবেলে বালি, বহমান বালি

Link: https://bigyan.org.in/elusive-sand

সুমন্ত্র সরকার

ব্রান্ডেইস ইউনিভার্সিটি, ম্যাসাচুসেটস

বালিকে দেখে মনে হয় খুব এলেবেলে, সাধারণ জিনিস। কিন্তু এই সাধারণ দেখতে জিনিসটা হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে বছরের পর বছর নাকাল করে রেখেছে।

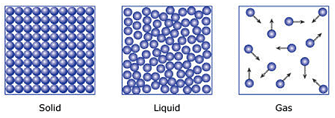

একটু বুঝিয়ে বলি সমস্যাটা। ধর, তোমার হাতে একমুঠো বালি আছে। মুঠোটা প্রথমে খুব জোরে চেপে ধর। কেমন, চাপ লাগছে তো হাতে? একটা লোহার টুকরো মুঠোয় চেপে ধরলে একই রকম চাপ লাগবে। অর্থাৎ, চাপ দিলে বালি কঠিন পদার্থের মত আচরণ করে। এবার মুঠো খুলে হাতটাকে সামান্য কাত করে রাখো। বালিটা জলের মত ঝড়ে পড়বে। অর্থাৎ, চাপ তুলে নিলে বালি তরল পদার্থের মত ব্যবহার করে। সমস্যাটা এখানেই যে চাপ দেওয়া আর চাপ সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে বালির আণবিক সজ্জার কোনো পরিবর্তন হয়না। তার মানে, তুমি যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে চেয়ে বসে থাকো, তাহলে এই কঠিন থেকে তরল হওয়ার ব্যাপারটা ধরতেই পারবে না।

বিজ্ঞানীরা পড়লেন মহা সমস্যায়। প্রায় একশো বছর ধরে তারা বলে আসছিলেন যে একমাত্র আণবিক সজ্জার পরিবর্তন হলেই পদার্থ তরল থেকে কঠিনে বা কঠিন থেকে তরলে বদলায়। পদার্থবিদরা শুরু করলেন এই ধাঁধার উত্তর খোঁজার। ইঞ্জিনিয়াররা অবশ্য অনেক আগে থেকেই এই সমস্যার সমাধান হিসেবে কিছু সূত্র দিচ্ছিলেন। তবে সেই সূত্রগুলো যাকে বলে ব্যবহারিক সূত্র বা এমপিরিকাল ল। এগুলো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাওয়া। চাপ দিলে বালি কিভাবে আচরণ করবে, তা এই সূত্রগুলো মোটামুটি বলে দিতে পারে। কিন্তু কেন এরকম আচরণ করে, তা বলতে পারে না। পদার্থবিদরা এই কেন-র উত্তর দিতে তৎপর হলেন।

তবে সে উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। প্রায় তিরিশ বছর ধরে অনেক সাধ্যসাধনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষমেষ একটা আংশিক উত্তর পাওয়া গেল। সেই নিয়েই আজকের গল্প।

যেহেতু বালি কখনো কখনো জলের মত আচরণ করে, ভাবা হলো — একটা ট্যাঙ্কে যদি বালি ভরে ট্যাঙ্কের সাথে লাগানো একটা কল খুলে দি, তাহলে বালিটা জলের মত ঝড়ে পড়বে। কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপারটা অতটা সোজা নয়। যদিও বালি মাঝেমাঝে অবলীলায় ঝড়ে পড়ে, কখনো কখনো সে কলের মুখে আটকেও যায়। বিজ্ঞানীরা পড়লেন মহা সমস্যায়। এরকম ঘটনা তো কখনো আগে দেখা যায়নি! ভেবে দেখো, কলের মুখ যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন, জল কিন্তু কখনই আটকে যায়না!

এখন, বালির দানাগুলো খুব ছোটো আর এবড়ো-খেবড়ো। তাই বালি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে অসুবিধে হচ্ছিল নানারকম। ছোট বলে প্রত্যেকটা বালির দানাকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল না। অথচ দানাগুলোর গতিপ্রকৃতি বুঝতে সেটা অত্যন্ত জরুরি। আবার এবড়ো-খেবড়ো বলে পরীক্ষার সময় দানাগুলোর আকারের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছিল না। তাই সর্ষেদানা নিয়ে কাজ করা শুরু হলো। সর্ষেদানা আর বালির ধর্ম মোটামুটি একই রকমের। কিন্তু সর্ষেদানাগুলো মোটামুটি একই আকারের হয় আর সাইজেও বড়। শুধু সর্ষেদানাই নয়, চাল, ডাল, নুন, চিনি, রাস্তার ধুলো, ট্যালকম পাউডার, কাঁকর, এদের আর বালির ধর্মও এক। যেহেতু এরা সবাই ছোট্ট ছোট্ট দানা দিয়ে তৈরী (যেমন চালের দানা, ডালের দানা, চিনির দানা, নুনের দানা), এদেরকে বলা হয় দানাদার পদার্থ বা গ্র্যানুলার মেটেরিয়াল।

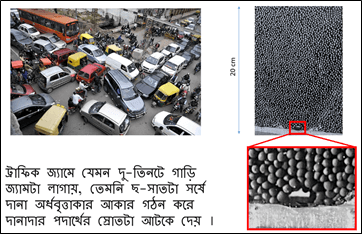

সর্ষেদানা নিয়ে কাজ শুরু হল। সর্ষেদানাগুলোও কল থেকে বেরোনোর সময় আটকে যেতে থাকলো। এবং বিজ্ঞানীরা এবার সমস্ত ব্যপারটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ওরা দানাদার পদার্থের প্রবাহের সাথে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি চলাচলের একটা মিল খুঁজে পেলেন। গাড়িগুলো যেমন এর ওর সাথে ধাক্কা খেতে খেতে কোনরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়, সেরকমই সর্ষেদানাগুলোও এর ওর সাথে ধাক্কা খেতে খেতে কলের মধ্যে দিয়ে নামে। ধাক্কাধাক্কি করার ফলে ওদের শক্তি বাড়তে কমতে থাকে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে ওদের আর ধাক্কাধাক্কি করার জায়গা থাকে না। পুরো স্রোতটাই বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হলে যেমন হয় আর কি! বালি আর সর্ষের এই আটকে যাওয়ার নাম দেওয়া হলো জ্যামিং (Jamming)। মজার ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ সময় যেমন একটা বা দুটো গাড়ির জন্য ট্রাফিক জ্যাম হয়, সেইরকমই চারটে বা পাঁচটা সর্ষেদানার জন্যেই পুরো স্রোতটা থেমে যায়। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! নিচের ছবিটা দেখো।৩

কিন্তু কেন এমন হয়, তার উত্তর এখনো জানা নেই। এটুকু বোঝা গেলো যে জ্যামিং-এর ব্যাপার জানতে হলে শুধু দানাগুলোর অবস্থান জানলেই চলবে না। ওদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে বল আর ভরবেগ কিভাবে দেওয়া নেওয়া হয়, সেটাও জানতে হবে। সমস্যা হলো, বল আর ভরবেগ তো চোখে দেখা যায়না। সেগুলোকে গণনা করে বার করতে হয়। তারও উপায় বেরিয়ে গেল। দেখা গেল যে বহমান বালির ভরবেগ আর বল মাপা কঠিন। কিন্তু একটা দুমুখো খোলা পাইপের মধ্যে দানাগুলোকে ঢুকিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরী করলে তার একদম তলায় বল মাপা সোজা। পাইপের তলায় একটা কার্বন পেপার বসিয়ে দিলেই হলো। পেপারটার উপর দানাগুলোর চাপ পড়ে চাপের সমানুপাতিক একটা দাগ বসে যায়।৪ আর স্তম্ভটাকে অল্প টোকা দিয়ে আবার ছাপ নেওয়া যায়। ওই ছাপগুলোকে কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে ওই পাইপের মধ্যে দানাগুলো কিভাবে বল আদান প্রদান করে, সেই গল্প জানা যায়। এই পরীক্ষা আর বিশ্লেষণটা খুব সহজেই করা যায়। পদ্ধতিটার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

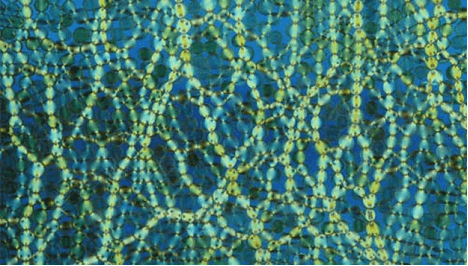

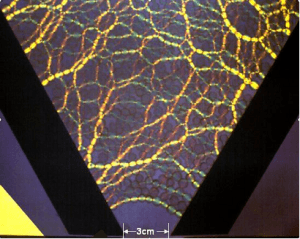

যে ধরনের তথ্য পাওয়া গেল, তাতে এটুকু বোঝা গেল যে, দানাদার পদার্থে বলের আদান প্রদান খুব অদ্ভূত ভাবে হয়। সাধারণত আমরা কোনো পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে, সেই বলটা সমানভাবে বস্তুটার উপর ছড়িয়ে যায়। যেমন ধর আটার বলের উপর চাপ দিলে ওটা কেমন সমান ভাবে চেপ্টে যায়। কিন্তু দেখা গেল, দানাদার পদার্থে বল প্রয়োগ করলে, সেটা সমান ভাবে ছড়ায় না। কোনদিকে বেশি বল চলে যায়, কোনদিকে আবার যায়ই না। কম্পিউটারে গণনার ফলে দেখা গেল যে বলগুলো নদীর মত নানা শাখায় (প্রচ্ছদের ছবিটার মত) এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এর নাম দেওয়া হল বলশৃঙ্খল বা ফোর্স চেন। চেন, কারণ বল আদানপ্রদান মূলত একটা দিকেই হয়। আমার অবশ্য এটাকে নদীর ধারার মত দেখতে লাগে, তাই আমি বাংলায় একে বলধারা বলবো।

সমস্যা হলো, খালি চোখে বলধারা দেখার কোনো উপায় ছিল না। তাই পরীক্ষা করে ঠিক-ভুল প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মুশকিল আসান করলো জিলেটিন। বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে বল প্রয়োগ করলে জিলেটিনের আলোকধর্মের বিশেষ পরিবর্তন হয়। একে বলে ফোটোইলাস্টিক এফেক্ট (Photoelastic effect)। জিলেটিনের দানার মধ্যে দিয়ে সমবর্তিত বা পোলারাইজড (Polarized) আলো৫ পাঠালে, বলের প্রভাবটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং বলের পরিমাণটাও মাপা যায়। সাধারণত, বল যত বেশি হয়, জিলেটিনের দানার ছবিটা তত উজ্জ্বল হয়।

যাইহোক, শেষমেষ বলকে চাক্ষুষ দেখার একটা উপায় বার হল। নানারকম পরীক্ষা করে দেখা গেলো, সত্যিই বলগুলো নদীর ধারার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সর্ষেদানার বদলে বিজ্ঞানীরা এই জিলেটিনের দানা নিয়ে আগের পরীক্ষাটি করলেন এবং দেখলেন কিভাবে মাত্র তিন চারটে দানা পুরো স্রোতটাকে আটকে দেয়। যেহেতু বলগুলো সাধারণতঃ নদীর ধারার মত একদিক দিয়ে বয়ে যেতে পারে, কখনো কখনো অল্প কয়েকটা দানাতেই পাইপের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে বলের আদান-প্রদান ঘটতে পারে। বলের পরিমান খুব বেশি হলে উপরের দানাগুলো এই সেতু ভাঙ্গতে পারে না, আর স্রোতটাও বন্ধ হয়ে যায়।

এই জিলেটিনের দানাগুলো নিয়ে অনেক মজার মজার পরীক্ষা করা যায়। সেই পরীক্ষাগুলো থেকে জানা যায় কেন একমুঠো বালিতে চাপ দিলে, বালি কঠিন হয়ে যায় আর চাপ সরিয়ে নিলে বালি তরল পদার্থের মত আচরণ করে। সেই গল্প বলব পরের পর্বে।

নিজে কর, দানাদার পদার্থের স্তম্ভ : উৎসাহী বন্ধুদের জন্য রইল এই বলধারা নিয়ে মজা করার উপযোগী কিছু প্রশ্ন আর নির্দেশিকা। স্কুল কলেজের মাষ্টারমশাইরা এগুলোর সাহায্যে একটা মজাদার প্রোজেক্টও করাতে পারেন কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে। সফল হলে জানান [email protected]এ ই-মেইল করে !!!

তথ্যসূত্র:

[১] The University of Waikato | Science Learning Hub

[২] বিভিন্ন সূত্র থেকে নিয়ে কোলাজ করা।

[৩] ব্রান্ডেইস ইউনিভার্সিটির দুজন ছাত্র, Jingqi Yang এবং Ed Lo-এর সামার প্রজেক্টে করা পরীক্ষা।

[৪] Force Distribution in a Granular Medium, D.M. Mueth, H. M. Jaeger, S. R. Nigel, University of Chicago

[৫] সমবর্তিত আলো (Polarized wave): আলো হলো এক ধরণের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। তরঙ্গের একটা চুম্বকীয় ভাগ থাকে আর একটা বৈদ্যুতিক ভাগ থাকে এবং দুটোই ভেক্টর রাশি। সুতরাং তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ একটা ভেক্টর তরঙ্গ। যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা ট্রান্সভার্স ওয়েভ (transverse wave)। যেহেতু এটা একটা ভেক্টর তরঙ্গ, তাই এর একটা দিকও থাকে। একে বলা হয় তরঙ্গটার সমবর্তন বা পোলারাইজেসন (polarization)। সাধারণত, বৈদ্যুতিক ভাগের দিকটাকেই পোলারাইজেসন হিসেবে ধরা হয়। সূর্য বা লাইট বাল্ব থেকে যে আলো আসে, তাকে অসমবর্তিত আলো (unpolarized light) বলা হয়। এই অসমবর্তিত আলোকে একটা পোলারয়েড ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পাঠালে, কেবলমাত্র একটা বিশেষ পোলারাইজেসন-এর আলোই ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের আলোকে বলে সরলরৈখিকভাবে সমবর্তিত (Linearly Polarized) আলো। আবার সরলরৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোকে কোয়ার্টার ওয়েভ প্লেটের মধ্যে দিয়ে পাঠালে বৃত্তীয় সমবর্তিত (Circularly Polarized) আলো পাওয়া যায়। বিশদে জানতে এখানে দেখুন।

[৬] Prof. Robert P. Behringer (Duke University)-এর অনুমতি নিয়ে ব্যবহৃত।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/elusive-sand