02-03-2026 17:16:24 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

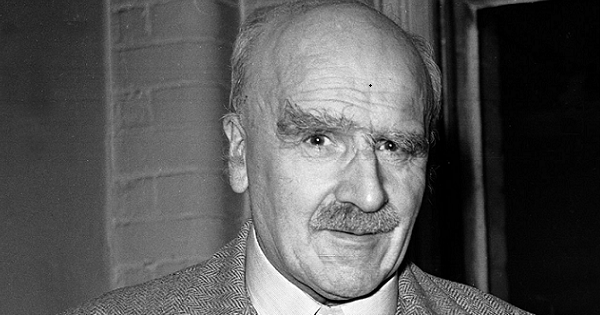

বিস্ময়ের নাম হ্যালডেন

Link: https://bigyan.org.in/the-wonder-that-is-haldane

জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন এক অদ্ভূত প্রকৃতির মানুষ। এক সাধারণ কলমচির এটুকু বলে থেমে যাওয়াই নিরাপদ। কিন্তু থামলে যে নিবন্ধ হয় না! ওদিকে বিস্তার করতে গেলে পড়তে হয় অথৈ জলে। প্রায় বাহাত্তর বছরের জীবনে মানুষটা যে কত কিছু ভেবেছেন, বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বাস হারিয়েও ফেলেছেন, কাজ করেছেন, করিয়েছেন, লিখেছেন, ঝগড়া করেছেন, কত যে বন্ধু পাতিয়েছেন, আবার বন্ধুত্বের বিচ্ছেদও করেছেন তার পূর্ণ তালিকা করা অসম্ভব! তাঁর কোন জীবনটা যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ণয় করাও কঠিন। জীবনের শেষ তৃতীয়াংশে যেভাবে রাজনীতি আর বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর শ্রমসাধ্য চেষ্টা করেছেন তার জটিলতাকে ব্যাখ্যা করা একেবারেই সহজ কাজ নয়। তবু বারেবারে এমন মানুষকে আবিষ্কার করার একটা দায়িত্ব থেকেই যায় বিজ্ঞান লেখকদের কাঁধে। সেই দায়িত্ব পালনের এক অক্ষম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে এই লেখাকে।

হ্যালডেনের নীতি

হ্যালডেনের সঙ্গে পরিচয়ের সবথেকে মনোরম পথ তাঁর জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখাগুলো। যে কোনো একটা নেওয়া যাক। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় ‘অন বিয়িং দ্য রাইট সাইজ’। পোকামাকড় থেকে শুরু করে মানুষ, লম্বা-গলা জিরাফ থেকে বেঁটে গন্ডারের আকৃতি যে বিজ্ঞানের কঠোর নিয়ম মেনে, এই কথাটা যে এত মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে যে বোঝানো যায়, তা এই লেখা না পড়লে বিশ্বাস করা মুশকিল।

এই লেখা থেকেই হ্যালডেনের বৈজ্ঞানিক প্রবণতা বোঝা যায়। সব কিছু মেপে দেখতে চান তিনি। ঠান্ডার দেশে কেন ছোট আকৃতির প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যায় না, কিংবা মেরু অঞ্চলে কেন সরীসৃপ ও উভচর প্রায় মেলে না, তা বোঝাতে তিনি পরিসংখ্যান এনেছেন। পাঁচ হাজার ইঁদুরের ওজন একটা মানুষের ওজনের সমান। কিন্তু এদের চামড়ার মিলিত ক্ষেত্রফল একটা মানুষের ত্বকের ক্ষেত্রফলের সতেরো গুণ। এই ত্বকের মাধ্যমেই শরীরের তাপ বাইরে বেরিয়ে যায়। তাই উপযুক্ত তাপের জন্য ওই পাঁচ হাজার ইঁদুরকে একটা মানুষের তুলনায় সতেরোগুণ খাবার ও অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হয়। এতটা জিনিসপত্র শীতের দেশে পাওয়া যায় না। তাই সব মিলিয়ে বেশি ক্ষেত্রফল যুক্ত ত্বকের প্রাণীরা সেখানে নেই। ভাবনাটা একদম মৌলিক, তাই সমকালীন কিছু বিজ্ঞানীরা একে ‘হ্যালডেনের নীতি’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

এই নীতিতেই এগিয়ে রচনার শেষে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কত মানুষ থাকতে পারে তার হিসেবও দিয়েছেন তিনি। বলেছেন,জীববিজ্ঞানীর কাছে সমাজতন্ত্রের সমস্যা আসলে একটা আকৃতির সমস্যা! হ্যালডেন এমনই, গোটা জীবন ধরে তিনি বিজ্ঞান আর সমাজকে পাশাপাশি পেট্রিডিশে রেখে বিচার করেছেন।

ডিগ্রীর মোহ থেকে মুক্ত

কিন্তু এমনটা করতে হলে তো ক্ষমতা লাগে! হ্যালডেনের শিশুকাল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। সেখানে মনের উপর সংস্কারের আগল ছিল না। বাবা জন স্কট হ্যালডেন ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী, নির্দিষ্ট করে বললে শরীরতত্ববিদ। ভাবনার দিক থেকে ছিলেন উদার এবং সব সময় জোর দিতেন নিজের হাতে পরীক্ষা করে তবেই কোনো কিছু বিশ্বাস করার উপরে। ছোটবেলা থেকে বাবার বৈজ্ঞানিক কাজে সঙ্গী হতেন হ্যালডেন। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাবার সঙ্গে ঢুকতেন কয়লা খনিতে, বাতাসের নমুনা সংগ্রহের জন্য। একবার হল কী, জন স্কট ভুলে গেলেন নিজের লগারিদম টেবিল সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু গণনাটা যে অকুস্থলেই হওয়া দরকার! বাবার নির্দেশে ছোট্ট হ্যালডেন নিমেষের মধ্যে কষে ফেললেন বেশ কয়েকটা সংখ্যার লগারিদমের মান! তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার বই কি!

পড়াশোনা করলেন ইটন এবং অক্সফোর্ডে। সিলেবাসে ছিল অঙ্ক এবং অবশ্যই ছিল জেনেটিক্স। কুড়ি বছর বয়সে মেরুদন্ডী প্রাণীদের জিন-বিন্যাস নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখে ফেললেন। বাবার সঙ্গে যৌথভাবে হিমোগ্লোবিনের কার্যধারা সম্পর্কে একটা পেপার তৈরি করেন সেই বছরেই। এরপর নিশ্চয়ই বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন তিনি? না, এখানেই ব্যতিক্রমী হ্যালডেন। অথবা বলা উচিত, ভবিষ্যদ্বাণীর অতীত তাঁর জীবনপথ। ওই বছরেই তিনি নিজের কোর্স বদলে চলে গেলেন অতীত ইতিহাস এবং দর্শনভিত্তিক ক্লাসিক্সে। ১৯১৪ সালে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেলেন এই বিভাগে। এরপর শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। হ্যালডেনকে যেতে হল যুদ্ধে। আর কোনোদিন বিজ্ঞানের ডিগ্রী অর্জন করা হয়ে উঠল না তাঁর।

এই ডিগ্রীহীন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যে কী বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞান-গবেষণায় ডুবে ছিলেন তা জানলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুতপক্ষে ডিগ্রী সম্পর্কে সারা জীবন ধরেই এক বিতৃষ্ণা মনে-মনে পালন করে এসেছেন তিনি। ভারতের বিজ্ঞান গবেষনার স্লথ-গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এদেশের ডিগ্রী-প্রীতিতে। এই ডিগ্রী লাভের প্রয়াসকে তিনি এক ‘নতুন জাতপাত ব্যবস্থার’ সূচনা হিসাবে দেখেছেন। বলেছেন, পুরনো জাতপাতের কাঠামো বিনাশের আগেই ডিগ্রী-ভিত্তিক নতুন জাতপাত ব্যবস্থা মাথা তুলেছে। প্রশ্ন তুলেছেন, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে অ্যানাটমির অধ্যাপক যদি আদতে জুলজির স্নাতক হন, স্ট্যাটিসটিক্স না পড়েই যদি সত্যেন্দ্র নাথ বসু এত বিরাট সংখ্যক পরমাণু নিয়ে তত্ত্ব তৈরি করতে পারেন, তবে ডিগ্রী নিয়ে এত মোহ থাকবে কেন? ‘হোয়াট এইল্স ইন্ডিয়ান সায়েন্স’ শীর্ষক এই লেখায় তিনি উদাহরণ দিয়েছেন পল ডিরাকের। যে মানুষটি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে স্নাতক, কেমব্রিজে তিনিই গণিতের অধ্যাপক, কাজের সূত্রে আবার তাঁকেই বলা যায় ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের বা পরিসংখ্যানবিদ্যার বিশেষজ্ঞ। হ্যালডেনের বক্তব্য, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা কেন ইউরোপের অনুসরণে উদার হতে পারে না? অযথা ডিগ্রী-কে আবশ্যক করে মুক্ত জ্ঞানচর্চাকে আটকানো হবে কেন?

ডারউইন ও হ্যালডেন: পপুলেশন জেনেটিক্স

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে আজীবন কাজ করেছেন হ্যালডেন। তাঁর অন্যতম বই, ১৯৩২ সালে লেখা ‘দ্য কজেজ অফ ইভোলিউশন’ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর দলিল। সেখানে গভীর আলোচনায় ঢোকার আগে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, প্রকৃতিতে সত্যিই কি নির্বাচন ঘটে? যদি ঘটে তবে কি তা নতুন প্রজাতি সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে? নির্বাচন ছাড়া বিবর্তনের অন্যান্য কারণ নিয়ে কি আলোচনা করা উচিত আমাদের?

এইসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য গণিতের সাহায্য নেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন হ্যালডেন। এরপর কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গেই বলেছেন, পৃথিবীতে যে তিন জন বিবর্তনের গাণিতিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। তাই তাঁর অধিকার আছে প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করার। এই বইকেই বিশেষজ্ঞরা হ্যালডেনের ‘পপুলেশন জেনেটিক্স’ নিয়ে গবেষণার প্রাথমিক সারসংক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য কিভাবে বাহিত হয় তার খোঁজ করাই পপুলেশন জেনেটিক্সের লক্ষ্য। কীভাবে এই কাজটা নিয়ে এগিয়েছেন তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ না আলোচনা করে বরং উল্লেখ করা যাক যে ভারতে এ ব্যাপারে কোন গবেষণা চালান তিনি। আমাদের দেশে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে বহু জায়গায়। জেনেটিক্সের তত্ত্ব বলে যে আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে থেকে যে সন্তান আসে, তাদের মধ্যে নানারকম জিনগত ত্রুটি তথা রোগ দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটছে? ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার ছিল না। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের আমন্ত্রণে হ্যালডেন ভারতে আসেন ১৯৫৭ সালে। তাঁর নানা ভাবনার মধ্যে ছিল দক্ষিণ ভারতে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহবন্ধনের জিনগত ফলাফল সমীক্ষা করা। এমন একটা সমীক্ষা বেশ বড়সড় বিস্তৃতি নিয়ে অন্ধপ্রদেশে সম্পাদন করেন হ্যালডেনের দুই ছাত্র। এর থেকে হ্যালডেন একটা নতুন পরিসংখ্যানগত পরীক্ষার কাঠামো তৈরি করেন। নিকট আত্মীয়দের মিলনে তৈরি সন্তানের সংখ্যা যখন জনগোষ্ঠীতে বাড়ছে তখন তার তাৎপর্য কি হতে পারে, তা এই পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। পরে, ১৯৬১ সালে আদমসুমারিতে, হ্যালডেনের পরামর্শে গোটা দেশ থেকে এমন তথ্য সংগ্রহ করে একটা দামী তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়।

ভারতবর্ষে এসে বেশ কিছু মেধাবী গবেষক পেয়েছিলেন হ্যালডেন। ১৯৬১ সালে স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছিলেন সে কথা। এঁদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণ দ্রোণমরাজু। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি যে হ্যালডেন মনে করতেন, জীবজগতের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের কাজকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর গাছগাছালি সম্পর্কিত গবেষণা। শুনতে অন্যরকম লাগলেও কথাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্ভিদবিজ্ঞানী জন স্টিফেন্স হেনস্লো অনুপ্রাণিত করেন ডারউইনকে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে। তিনিই বিগল জাহাজে যাত্রা করার সুযোগ করে দেন ডারউইনকে। এই অনুপ্রেরণা উদ্ভিদ সম্পর্কে স্থায়ী আগ্রহ তৈরি করে ডারউইনের মনে। বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর আকর গ্রন্থ ‘অন দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিস’-এ প্রাণীদের পাশাপাশি গাছেদের উল্লেখযোগ্য বিবরণ এই মনোভাবের ফসল।

এমন বড় গবেষণা শেষ করার পর ডারউইন আর ভারী বোঝা কাঁধে নিতে চাইছিলেন না। তিনি মনোনিবেশ করেন উদ্ভিদের উপর। অর্কিডের পরাগসংযোগ নিয়ে সহজ অথচ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা তাঁর বিবর্তনবাদকেই পুষ্ট করে। এমন কাজ থেকেই তৈরি হয় তাঁর বই ‘দ্য এফেক্টস অফ ক্রস অ্যান্ড সেল্ফ ফার্টিলাইজেশন ইন দ্য ভেজিটেবল কিংডম’(১৮৭৬) এবং ‘ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ফ্লাওয়ারাস অন প্লান্টস অফ দ্য সেম স্পিসিস’(১৮৭৭)। গাছের শাখাপ্রশাখার চলন বা বৃদ্ধির অভিমুখ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন ডারউইন। তার থেকেও তৈরি হয় বই। সব বইতেই জোর দেওয়া ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর। দেখানো হয়েছিল কীভাবে একটা আদি রূপ থেকে গাছের ফুল বা আকর্ষ বিবর্তিত হয়েছে টিকে থাকার প্রয়োজনেই। তবে প্রত্যেকটা তাত্ত্বিক মন্তব্যের জন্য প্রচুর সংখ্যক পর্যবেক্ষণ বা অবজার্ভেশন করতেন ডারউইন।

যোগ্য শিষ্য ছিলেন হ্যালডেন। বিপুল পরিমাণ পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে পাওয়া তথ্যকে পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করে তবেই সিদ্ধান্তে আসতেন তিনি। পরীক্ষাগুলোও হত বেশ মজার। একবার তাঁর ছাত্র এস. কে. রায় নির্দেশ পেলেন কেঁচোর কাজের ফলাফল মাপার। কেমন সেটা? এক একর জমিতে কেঁচোর দল কতটা মাটি উপরে তুলে আনে এবং তার প্রভাব কী হয় এটাই ছিল পরীক্ষার লক্ষ্য। অন্য এক পরীক্ষায় দ্রোণমরাজুকে বলা হল প্রজাপতিদের পছন্দ বুঝতে। কেমন রঙের ফুল পছন্দ করে তারা এবং উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে এই পছন্দ কোনো ভূমিকা পালন করে কিনা এটা জানাই ছিল উদ্দেশ্য। হ্যালডেন বলতেন যে এমন পরীক্ষা পুরোপুরি ডারউইনের পদ্ধতির অনুসারী। বেঁচে থাকলে এমন পরীক্ষা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হতেন ডারউইন – এমনই বক্তব্য ছিল তাঁর।

হ্যালডেনের রাজনীতি

তাঁর জীবনীকাররা বলেন যে ছোটবেলা থেকেই নাস্তিক ছিলেন হ্যালডেন। শৈশবে এমনটা সত্যিই হওয়া যায় কিনা তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে ডারউইনের একনিষ্ঠ ভক্ত যে অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন না এটাই স্বাভাবিক। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে এমন প্রায়শই হয় যে কোনো ব্যক্তি নিজেকে ‘নাস্তিক’ বলে ঘোষণা করলেই শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি কি কমিউনিস্ট?’ হ্যালডেনকে এ প্রশ্ন আলাদা করে জিজ্ঞাসা করার মানে হত না। কেননা তিনি ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্বশীল সদস্য এবং একজন চূড়ান্ত সোভিয়েতপন্থী।

তিরিশের দশকেই কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি এবং ১৯৪২ সালে পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পার্টির মুখপত্র লন্ডন ডেইলি ওয়ার্কার-এ তিনি নিয়মিত বিজ্ঞানের লেখা লিখেছেন ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ভুলে গেলে চলবে না যে সেই সময়ে ব্রিটেনের বেশ কয়েকজন নামী বিজ্ঞানী যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোসেফ নীডহ্যাম, জে. ডি. বার্নাল, পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট এবং অবশ্যই হ্যালডেন। সময়টাই ছিল অন্যরকম। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশের অত্যাচার থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতে তাঁরা তাকিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। এই সব দেশের মধ্যে অবশ্যই ছিল তাঁদের নিজেদের দেশ ব্রিটেন। আপাতভাবে তাঁরা যে বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তা হল ধনতান্ত্রিক পরিবেশে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতার অভাব এবং বিজ্ঞানচর্চায় বৈচিত্র্যের হ্রাস। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা চিন্তা করতেন মানুষের সার্বিক শোষণ ও যন্ত্রণা নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিচালনায় কোনো ত্রুটি তাঁদের চোখে পড়ত না। এমন বিষয়ে যে কোনো তথ্যকেই তাঁরা উড়িয়ে দিতেন অপপ্রচার বলে। তাঁরা মনে করতেন যে এমন কোনো ত্রুটি স্বীকার করে নিলে মুনাফালোভী, শোষণকারী পুঁজিপতিদের সুবিধে করে দেওয়া হবে।

কিন্তু ধীরে-ধীরে বিপর্যয় ঘটছিল সোভিয়েতের অভ্যন্তরে। চূড়ান্ত স্খলন ঘটছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। ট্রফিম লাইসেঙ্কো নামে একজন উচ্চপদের বিজ্ঞানী জেনেটিক্স-কে অপবিজ্ঞান বলে আখ্যা দেন। তাঁর কথায় প্রভাবিত হন সোভিয়েত নেতারা। লাইসেন্কো একে-একে তাঁর বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করেন। এত অনাচার সত্ত্বেও ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বিজ্ঞানীরা আস্থা রেখে চলেন সোভিয়েত নীতিতে। এমনকি হ্যালডেনের মত মানুষ আজগুবি সব যুক্তি সাজিয়ে সমর্থন করেন লাইসেন্কোকে। এই কাজ নিঃসন্দেহে হ্যালডেনকে খাটো করেছে অনেকের চোখে। এই জায়গাটা থেকে অবশ্য শেষমেষ সরে আসেন হ্যালডেন। ১৯৪৯ সালে পার্টির প্রধান মুখপত্র ‘মডার্ন কোয়ার্টারলি’-তে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল ‘ইন ডিফেন্স অফ জেনেটিক্স’। ট্রফিম লাইসেঙ্কো যে তাঁর তীব্র পছন্দের কোনো বিজ্ঞানী নন তার আভাস দেখা যায় এই প্রবন্ধে।

ভারতে হ্যালডেন

ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন হ্যালডেন, নিজের জীবনের পরিণত পর্যায়ে এবং একটা টালমাটাল সময়ে। এ দেশকে তিনি দিয়েছেন প্রচুর। পুরোপুরি এখানে চলে আসার আগেও তিনি বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিয়েছেন এ দেশের সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য। ১৯৫৩ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস ইন ইন্ডিয়া এক আলোচনাসভায় আহ্বান করে তাঁকে। এই প্রতিষ্ঠানই আজকের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যকাডেমি। যাই হোক, নিজের বক্তব্যে হ্যালডেন বলেন যে জুরাসিক যুগের কোনো প্রমাণ উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে পাওয়া যাচ্ছেনা। একুশ থেকে চব্বিশ কোটি বছর আগের এই সময়টার স্তন্যপায়ীদের সম্পর্কে তথ্য নেই। কিন্তু ভারতে এই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। তাই মনে হয়, কোনো ভারতীয় জীবাশ্মবিদ জুরাসিক যুগের স্তন্যপায়ীদের প্রথম কঙ্কাল খুঁজে পাবেন। কী আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! মাত্র দু’ দশকের মধ্যে এমন জীবাশ্ম ভারতে আবিষ্কার করলেন দেশেরই একজন ভূতাত্ত্বিক! সেটার নাম দেওয়া হল কোটোথেরিয়াম হ্যালডেনেই।

বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটকে ভালোবাসলেও সেখানে শেষ দিন পর্যন্ত থাকেন নি হ্যালডেন। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে বরানগর ছেড়ে ভুবনেশ্বর পাড়ি দেন তিনি। ১৯৬২ সালে উড়িষ্যার সরকার তাঁর জন্যই তৈরী করে দেন জেনেটিক্স ও বায়োমেট্রি সম্পর্কিত এক নতুন গবেষণাগার। এখানেই ১৯৬৪ সালে মারা যান তিনি। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর মরদেহ পাঠানো হয় কাকিনাড়া মেডিকেল কলেজে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সর্বোচ্চ সম্মান ‘কলিঙ্গ পুরস্কার’ জয়ী এই বিজ্ঞানী যেমন বিজ্ঞান রহস্যের কিনারা করতে উদ্যোগী ছিলেন গোটা জীবন ধরে, তেমনি আগ্রহী ছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান চড়িয়ে দিতে। তাঁকে বোঝার জন্য এমন ছোট্ট নিবন্ধ যথেষ্ট নয়, এ বড়জোর নিবিড় হ্যালডেন-চর্চার প্রাথমিক ধাপের একটা প্রস্তরখন্ড হতে পারে।

মানস প্রতিম দাসের আরও কিছু লেখা : বিজ্ঞান রহস্য ১৪০, স্বপ্ন উস্কে দিল গুগল্ গ্লাস, আজও জগদীশচন্দ্র, দেড় দশকের বিজ্ঞান বলা

ছবি: এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/the-wonder-that-is-haldane