14-02-2026 17:34:41 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

রসায়নে সমলয়ন

Link: https://bigyan.org.in/synchronization-in-chemistry

আমাদের চারপাশের পরিবেশের দিকে তাকালে সমলয়ন বা সুসংগতির উদাহরণ মাঝে মাঝেই আমাদের নজর কাড়ে। যেমন, অন্ধকার রাতে উজ্জ্বল জোনাকির ঝাঁক দেখলে তোমরা হয়তো লক্ষ্য করবে একটা সময় পরে সব জোনাকিগুলো যেন একসাথে জ্বলছে নিভছে। শুধু কি তাই! উড়তে থাকা এক দল পাখির ঝাঁক, কিংবা দুলতে থাকা দুটো পেন্ডুলাম, অথবা আপ্লুত জনতার হাততালি। সত্যি অবাক লাগে, বিস্মিত হই আমরা। বিজ্ঞানী মহলেও এই সমলয়ন নিয়ে কৌতূহলের কোনো সীমা নেই। কেন হয় এমন? এর ভিতরের প্যাটার্ন কী? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উৎসাহিত হয় বিজ্ঞানীরা।

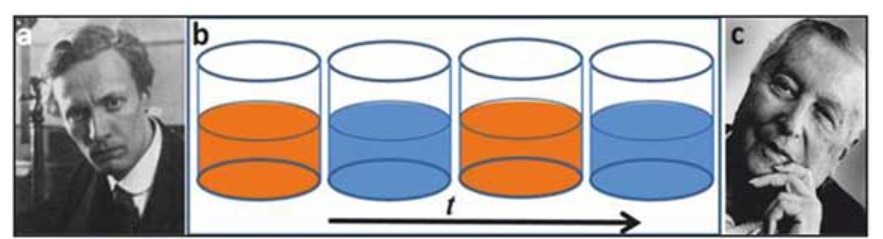

আজকের গল্প রসায়নে সমলয়ন নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়, রাশিয়ার রসায়নবিদ বেলুসভ (Boris P. Belousov) ক্রেব্স সাইকেলের একটা অজৈব রাসায়নিক মডেল তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন (শ্বাস নিলে শরীরে যে বিক্রিয়াগুলো পরপর ঘটে, যার শেষে দেহে শক্তি তৈরি হয়, সেটাই ক্রেব্স সাইকেল)। বেলুসভ লক্ষ্য করলেন বিক্রিয়াটিতে পর্যায়ক্রমে লাল থেকে নীল এবং নীল থেকে লাল রং পরিবর্তন হচ্ছে।

কী সেই বিক্রিয়া? এই বিক্রিয়ায় ব্রোমেট লবণ, সিট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং সেরিক আয়ন (Ce+4)-এর মিশ্রণে ফেরোইন (লোহার ফেনানথ্রোলিন জটিল যৌগ) যোগ করার কিছু পরে বিক্রিয়াটিতে লাল থেকে নীল এবং নীল থেকে লাল রঙের পালা বদল হতে দেখা গেলো [1]। সাধারণ বিক্রিয়াতে যেমন শুরু আর শেষ আছে, এখানে তেমনটা হলো না।

যে কোনো আবিষ্কার সুন্দর ভাবে গুছিয়ে তথ্য প্রমাণ সহ কোনো বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করাটাই নিয়ম। তবেই না সবাই জানতে পারবে এবং সেই নিয়ে আরও কী কী করা যায় সে সব ভাববে! এটা যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রেই সত্যি। 1951 থেকে 1958 সাল পর্যন্ত অনেকবার বেলুসভ এই বিক্রিয়ার কথা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো বারেই তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মহল তাঁর এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। 1959 সালে একটা অখ্যাত পত্রিকায় সেই আবিষ্কারের কথা লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়।

কেন অদ্ভুত সেই বিক্রিয়া?

একটা উভমুখী বিক্রিয়া সামনের দিকে যেতে পারে এবং পিছনের দিকেও ফিরতে পারে। একটা সময় আসে যখন বিক্রিয়ার সামনের এবং পিছনের দিকের গতি এক হয়ে যায়। তখন সেই বিক্রিয়াটার কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই না। আমাদের মনে হয় বিক্রিয়াটা শেষ হয়ে গেছে। একেই বলে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা। কিন্তু বেলুসভের বিক্রিয়ায় সেটা হচ্ছিল না। কেন্দ্রীভূত তরঙ্গ (circular wave) হয়ে নিচের ছবির মতো লাল আর নীল রঙের ঢেউ তৈরি হচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওপর ওপর দেখে মনে হচ্ছে, বেলুসভের বিক্রিয়া সামনের দিকে যাচ্ছে আবার পিছনের দিকে ফিরে আসছে, মানে পেন্ডুলামের মতো দুলছে। এই ধরনের বিক্রিয়াকে দোদুল্যমান বিক্রিয়া (oscillating reactions) বলা হয়। আদপে কী হচ্ছে এই বিক্রিয়ায়? কেন রঙের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি আমরা?

এর কয়েক বছর পরে, 1961 সালে আর এক রাশিয়ান গবেষক জ্যাবটিনস্কি (Anatol M. Zhabotinsky) এই বিক্রিয়াটি নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। সেখানে উনি সিট্রিক অ্যাসিডের বদলে ম্যালোনিক অ্যাসিড ব্যবহার করেন, এতে রঙের বৈষম্য ভালো ভাবে বোঝা সম্ভব হলো (এই লাল ও নীল রঙ)। শুধু তাই নয়, জ্যাবটিনস্কি এবং তাঁর গবেষক দল দেখান যে সেরিক আয়নের (Ce+4) কোনো প্রয়োজন নেই, ফেরোইন নিজেই বিক্রিয়াটিতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে।

বিক্রিয়ার খুঁটিনাটি

সহজ কথায়, দুটি ধাপে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে। প্রথমে সেরাস আয়ন (Ce+3) ব্রোমেট দ্বারা স্বতঃজারিত হয়ে সেরিক আয়নে (Ce+4) পরিণত হচ্ছে এবং এই সেরিক আয়ন (Ce+4) সিট্রিক অ্যাসিড দ্বারা বিজারিত হয়ে সেরাস আয়ন (Ce+3) তৈরি করছে। এই ঘটনা চক্রাকারে চলছে। যতক্ষণ সিট্রিক অ্যাসিড এবং ব্রোমেট আয়ন আছে ততক্ষণ এই রঙের বাহার চলে।

আর জ্যাবটিনস্কির বিক্রিয়ায় (যেখানে উনি সেরিক আয়ন-কে বাদ দিলেন) ফেরোইন যৌগে থাকা ফেরাস (Fe+2) আয়ন লাল রং এবং জারিত হবার পরে ফেরিক আয়ন (Fe+3) নীল রঙের জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে ব্রোমেট আয়ন জারক এবং ব্রোমোম্যালনিক অ্যাসিড বিজারকের কাজ করছে। তাই যতক্ষণ এই ব্রোমেট আয়ন এবং ম্যালনিক অ্যাসিড বিক্রিয়ায় উপস্থিত আছে ততক্ষণ এই নীল ও লাল রঙের ঢেউ দেখা যায় (বিস্তারিত বিক্রিয়া পথের জন্য তথ্য সূত্র 1 এবং 2 দেখো)।

এই ধরনের রঙের সমন্বয় দেখার জন্য একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের মিশ্রণ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। আর সেটা না হলে এই রঙের বৈচিত্র দেখা যায় না। আশা করি অনুমান করতে পারছো, এই দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটার জন্য সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলোর নির্দিষ্ট ঘনত্বের প্রয়োজন আছে।

এটাকে কি সমলয়ন বলা যায়?

এই অবধি পড়ে অনেকের মনে এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, জলে ঢিল ফেললেই তো এমন ঢেউ দেখা যায়। সেটা কে তো সমলয়ন বলা হয় না, তাহলে এটা কে কি সমলয়ন বলা উচিৎ?

খুবই ভালো প্রশ্ন।

আসলে জলে ঢিল ফেললে ঢেউটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা যাকে প্রসেস ড্যাম্পিং (process damping) বলেন। অনেকটা শব্দের তরঙ্গের মতো। সময় বা দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাও কমতে থাকে।

কিন্তু বেলুসভ-এর বিক্রিয়াটিতে সে রকম ড্যাম্পিং হয় না, বা মাত্রা ক্রমশ কমে না। এই বিক্রিয়ার ধরনকে excitable reaction বলা হয়।

উদাহরণ দিয়ে বললে, আমাদের হৃদপিণ্ডতে যে কোশ এবং পেশীগুলো আছে তারা একের পর এক সঞ্চালিত হয় বা সমলয়ন ঘটে বলেই এক নিরবিচ্ছিন্ন ছন্দে সেটা চলতে থাকে। ধুকপুক ধুকপুক…… ধুকপুক ধুকপুক। বেলুসভের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয়। কেন্দ্রীভূত তরঙ্গগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং এক দৃষ্টিনন্দন সমন্বয় তৈরি করে। এক ধরনের স্বতস্ফূর্ত দৃশ্যমান সমন্বয় বা self-organized macroscopic coherence তৈরি হয়। সুতরাং এই বিক্রিয়াটাকে সমলয়ন বলা চলে।

বেলুসভের এই বিক্রিয়া কি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মানছে না?

প্রকৃতিতে এনট্রপি ক্রমাগত বাড়ছে, অর্থাৎ স্বতস্ফূর্ত ভাবে কোনো ব্যবস্থা সুসজ্জিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সহজ করে বললে, বাড়িতে সব জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে আমরা কেউ আশা করি না যে সেগুলো নিজে থেকে গুছিয়ে যাবে। এর জন্য আমাদের নিজেদের হাত লাগাতে হয় বা বাহ্যিক বল প্রয়োগ করতে হয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র এটাই বলে। তাহলে সবাই কী করে বেলুসভ-র এই বিক্রিয়া মেনে নিলো?

এর পিছনে যে বিজ্ঞানীর অবদান আছে তিনি হলেন ইলিয়া প্রিগোজিন (Ilya Prigogine)। ওনার তত্ত্বের ভিত্তি হল far-from-equilibrium ধারণা [3]। ছোট করে বললে, কোনো একটা বড় ব্যবস্থার মধ্যে ছোট ছোট অন্তর্বর্তী দশায় এনট্রপি কম হতে পারে (মানে সুসজ্জিত হতে পারে) যদি পুরো ব্যবস্থার মোট এনট্রপি বাড়ে। অর্থাৎ যদি সামগ্রিক ভাবে বিক্রিয়ার ফ্রি এনার্জি কমে তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে দোদুল্যমান বিক্রিয়া সম্ভব। আর এই ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে।

পরে এই বিক্রিয়ার নামকরণ হয় বেলুসভ-জ্যাবটিনস্কি বিক্রিয়া সংক্ষেপে BZ reaction। এই নিয়ে পরবর্তীকালে বিস্তর কাজ হয়েছে এবং এখনও এই বিক্রিয়া একটা মডেল হিসাবে বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ঠিকাছে… সমলয়ন হচ্ছে… তো?

সত্যি তাই। সমলয়ন হচ্ছে জেনে আমার কী লাভ? কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ কি আছে? হ্যাঁ আছে। আসলে এই বিক্রিয়ার অনুপ্রেরণায় তৈরি করা হচ্ছে তরল লজিক গেইট। শুধু তাই নয়, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক টিউরিং মেশিন আবিষ্কার হয়েছে যা বিশেষ কিছু কম্পিউটারের ভাষা (Chomsky type-1) পড়ার কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে [4]।

বলছো বটে, কিন্তু এটা কি সত্যি সমলয়নের উদাহরণ?

একদম খাঁটি কথা, আমি কে এমন হরিদাস পাল যে আমার কথা মেনে নিতে হবে? বিজ্ঞানের জগতে এই সুবিধা আছে যে শত-সহস্র বছরের ধারণাকেও এক নিমেষে সঠিক যুক্তির আঙিনায় এনে প্রশ্ন করা যায়। আমি তো সেখানে গৌণ, নগণ্য। তাহলে আমার কথা তোমরা মানবে কেন?

তবু, আদালতের কাঠগড়ায় যখন এসেই পড়েছি, দু’খান কথা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতেই পারি। বাকিটা জজ সাহেব বিবেচনা করবেন। এই ধরো, একটা গ্রাফ পেপারের এক একটা খোপ অন্যের থেকে আলাদা হয়ে আছে লাইনের মাধ্যমে। এখন এই ছোট ছোট খোপে যদি একটা করে বেলুসভ-জ্যাবটিনস্কি বিক্রিয়া হয় সেগুলো দেখতে কেমন লাগবে ভাবো। অনেকটা টুনি আলোর মতো। একবার লাল একবার নীল হচ্ছে। এক একটা খোপ ঠিক যেমন একটা বিকারে যদি এই বিক্রিয়া করা হয় এবং মিশ্রণটা ক্রমাগত ম্যাগনেটিক বার দিয়ে ঘুরিয়ে সমসত্ত্ব করা হয় তেমন (প্রথম চিত্র)। ভেবে দেখো, পাশাপাশি দুটো খোপের মধ্যে কিন্তু সমলয়ন হওয়ার অবকাশ নেই। কারণ এখানে একে অপরের সাথে কোনো সংযোগ নেই তাই diffusion বা ব্যাপন হওয়ার উপায়ও বন্ধ।

আমরা যদি এই সংযোগের সুযোগ করে দিয়ে থাকি, অর্থাৎ বিক্রিয়াটিতে ব্যাপন হয় তাহলে কেমন হবে? ধরা যাক, যে ওই গ্রাফ পেপারের লাইনগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। এখন ওই এক একটা খোপ অন্য খোপের বিক্রিয়ার সাথে ব্যাপনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যাবে। অনেকটা টুনি আলোগুলো একটা ছোট্ট প্রসেসর দিয়ে যুক্ত করার মতো। আর তখনই পেট্রি ডিশের ছবির মতো চিত্র ফুটে উঠবে। এটা বিকারের থেকে আলাদা, কারণ এটা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ এবং ব্যাপনের মাধ্যমে এক একটা ছোট ছোট বিক্রিয়া অন্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে।

এই সংযোগ না থাকলে কিন্তু দুটো পেন্ডুলাম বা মেট্রোনমের মধ্যেও সমলয়ন হয় না। তার উদাহরণ হল, একটা সিমেন্টের টেবিলে দুটো পেন্ডুলাম বা মেট্রোনম সমলয়ন করে না, কিন্তু কাঠের টেবিলে থাকলে করে।

এইটুকু বলেই আজকের গল্পে ইতি টানছি। তোমরা ভেবে দেখো, পারলে লাইব্রেরি যাও, গুগুল করো অথবা চ্যাটজিপিটি, তবে না যাচাই করে আমার কথা মেনে নিও না।

প্রচ্ছদের ছবি: অলোক হালদার

কৃতজ্ঞতা স্বিকার:

লেখাটি গুণগত মান উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণে সাহায্য করেছেন প্রফেসর সুমনা দত্ত (IIT Guwahati)।

তথ্য সূত্র:

- S. Dutta and D. Mahanta, Physics News, 2008, 47, 52

- A. M. Zhabotinsky, Chaos 1991, 1, 379-386

- Prigogine and R. Balescu, Bull. Acad. R, Belg., 1955, 41, 917; 1956, 42, 256

- (ক) Chaos, Solitons & Fractals., 2005, 24 (1): 107–14, (খ) iScience., 2019, 19: 514 5. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 1241

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/synchronization-in-chemistry