29-10-2025 09:15:09 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

জীবাণুদের যত কথা

Link: https://bigyan.org.in/story-of-the-microbes

অমলেশ (বিজ্ঞান): আমি যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না খেয়ে সেটা ড্রেনে ফেলে দিই, তাহলে ড্রেনে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলো কি সেই অ্যান্টিবায়োটিকের তথ্যাবলি পেয়ে যাবে? অর্থাৎ, ক্যাপসুল ফেলে দিয়েও কি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছি?

দেবনাথ: ব্যাপার হচ্ছে যে প্রকৃতিতে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে আছে। এমনিতে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ওদের সংখ্যা অত বেশি নয়। তুমি যদি কোনো ক্যাপসুল ফেলে দাও, তাহলে সেটা হয়তো প্রচুর জলে মিশে যাবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার ওই ক্যাপসুলের অণুটাকে দেখার সম্ভাবনা খুবই কম, এবং তার থেকে নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার সম্ভাবনা আরও কম।

অপরদিকে আমাদের শরীরে যদি কোথাও সংক্রমণ হয়, সেখানে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। সেখানে যদি ওষুধ পৌঁছয়, ব্যাকটেরিয়ার সেই অ্যান্টিবায়োটিকের অণুর সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে ওদের প্রতিরোধ গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে।

ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার তফাত

স্বাগতা (বিজ্ঞান): সদ্য কলকাতাতে অ্যাডিনোভাইরাস (adenovirus) বলে একটি জীবাণুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে যেটা মূলত বাচ্চাদের আক্রমণ করছে। বড়রাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এই নিয়ে যে গবেষণা চলছে তার সম্পর্কে কিছু বলুন।

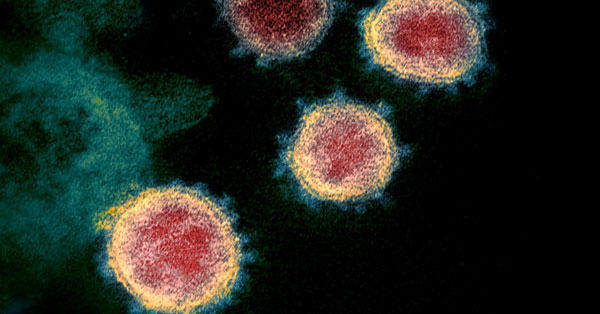

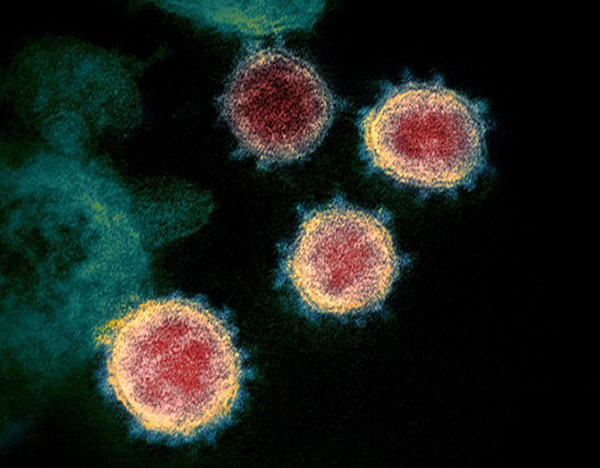

আচ্ছা। পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রচুর, প্রায় 500 কোটি কোটি কোটি কোটি, অর্থাৎ 5 x 1030। আর ভাইরাসের সংখ্যা এর প্রায় দ্বিগুণ। তার মধ্যে এই অ্যাডিনোভাইরাসই পঞ্চাশ প্রকারের উপর রয়েছে। যেমন SARS, CoV-2, এখন আমরা সবাই জানি যে এর কত রকমের স্ট্রেইন (strain) ছিল — ডেল্টা (Delta), বিটা (Beta), এপসাইলন (Epsilon), অমিক্রন (Omicron).

এই যে নানা ধরনের ভাইরাস রয়েছে, এরা বিভিন্নভাবে আমাদের সংক্রমণ করে। এদের আক্রমণের পদ্ধতি বা এরা যেভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সুযোগ নেয়, সেটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া আক্রমণের পদ্ধতির থেকে আলাদা। সেজন্য ভাইরাসের বিরুদ্ধে যখন আমাদের ভ্যাকসিন তৈরি করতে হয়, সেগুলোর কাজ করার পদ্ধতি অনেকটাই আলাদা হয়।

“ব্যাকটেরিয়ারা যেরকম আমাদের শরীরের বাইরেও বেঁচে থাকতে পারে ভাইরাসরা কিন্তু তা পারে না।”

ভাইরাসের ব্যাপারে একটা মজাদার বিষয় হলো, ব্যাকটেরিয়ারা যেরকম আমাদের শরীরের বাইরেও বেঁচে থাকতে পারে ভাইরাসরা কিন্তু তা পারে না। তারা যে জীবের মধ্যে বাসা করে, তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

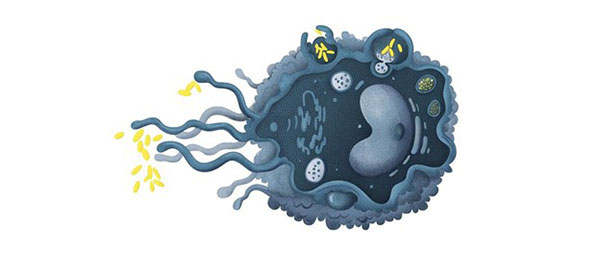

অ্যাডিনোভাইরাসের আক্রমণ করার পদ্ধতি কিছুটা SARS CoV-2-এর মতোই। এরা আমাদের শরীরে অনুপ্রবেশ করে আমাদেরই কোষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে জীবনযাপন ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। যেমন, আমাদের শরীরে প্রোটিন তৈরির জন্য যে রাইবোজোম থাকে সেগুলোকে দখল করে নিয়ে এরা নিজেদের প্রোটিন তৈরি করে নেয়।

এতে সমস্যা হলো আমাদের কোষের জন্য যে প্রোটিনের দরকার ছিল কোষ সেগুলো আর পায় না। ফলত বিভিন্ন ধরনের রোগের উপসর্গ আমরা দেখতে পাই।

আমাদেরকে এই ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সবসময় সেটা সম্ভব নয় কারণ ভাইরাসদেরকে আমরা তো আর চোখে দেখতে পাই না। তবুও যতটা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া সম্ভব।

অ্যাডিনোভাইরাস নিয়েও নিশ্চয়ই অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং আগামী দিনে আমরা এর থেকেও কিছু মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পাবো।

নিশ্চয় নিশ্চয়। যেসব ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া মানব শরীরে ক্ষয়ক্ষতি করে তাদের সবার বিরুদ্ধেই প্রতিনিয়ত প্রচুর গবেষণা হয়ে চলেছে, এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইসব গবেষণাগুলি করা হচ্ছে। যেমন ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কোনো ভাইরাসের গঠন বোঝা বা সে কী কী পদ্ধতিতে আমাদেরকে আক্রমণ করছে সেই প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝার চেষ্টা চলছে — এগুলোর মাধ্যমেই আমাদের শরীরের উপযোগী ওষুধ বা ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হবে, আর আমাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়বে।

“ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস যেহেতু অনেকদিন ধরে পৃথিবীতে আছে এদের অভিযোজন করার ক্ষমতা অনেক বেশি।”

তবে তার সাথে এটাও বলে রাখা ভালো যে, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস যেহেতু অনেকদিন ধরে পৃথিবীতে আছে এদের অভিযোজন করার ক্ষমতা অনেক বেশি। ফলে এরা অনেক দ্রুত অভিযোজন করে আমাদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে। তাই ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের সাথে আমাদের লড়াইটা চলতেই থাকবে। আমরা যে ওদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে জয়লাভ করবো, এটা কিন্তু খুব সহজে হবে না।

হ্যাঁ, ওরা পৃথিবীতে এতদিন ধরে আছে যে আমরাই ওদের তুলনায় নতুন। ওরা আমাদের তুলনায় নতুন নয়।

আমাদের পৃথিবীতে আধুনিক মানুষ এসেছে আজ থেকে প্রায় দু-লক্ষ বছর আগে। আর ব্যাকটেরিয়া আছে পৃথিবীতে প্রায় 350 কোটি বছর আগে থেকে। আমরাই ওদের জগতে এসেছি।

বয়সকালে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

এ প্রসঙ্গে আমার একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে। বয়স হলে মানুষের খুব ঘন ঘন ইউরিন ইনফেকশন হয়। হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া হলো এবং সুস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু দেখা গেলো আবার একমাসের মধ্যেই ইনফেকশন ফিরে এলো, কিন্তু এইবার অন্য ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ করলো। এটা তাদের শরীরকে আরো বেশি দুর্বল করে দেয়। এটার কি কোনো বিশেষ কারণ রয়েছে?

এটার প্রাথমিক কারণ হলো, বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা (immune system) দুর্বল হয়ে যায়। আমাদের শরীরে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ধরনের কোষ থাকে, যেমন ম্যাক্রোফেজ (macrophages), সেগুলি বৃদ্ধ বয়সে আর অতটা সজাগ থাকে না। ফলে ইনফেকশন ঘন ঘন হয়।

“ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে কিন্তু খুব বন্ধুত্ব আছে। যদি একটা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা আবার অন্য ব্যাকটেরিয়াদের সেদিকে ডেকে আনে। ফলত বায়োফিল্মস তৈরি হওয়া শুরু হয়।”

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় হলো, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর ইনফেকশন সাফ হয়ে গেলেও প্রত্যেকবারই কিছু ব্যাকটেরিয়া রয়ে যায়। এদেরকে পারসিস্টর (persistor) বলা হয়। এরা কিন্তু সেই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

আর ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে কিন্তু খুব বন্ধুত্ব আছে। যদি একটা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারা আবার অন্য ব্যাকটেরিয়াদের সেদিকে ডেকে আনে। ফলত বায়োফিল্মস তৈরি হওয়া শুরু হয়। সেগুলো পরিষ্কার করতে আমাদের অন্যরকম অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হয়। সবক্ষেত্রে এটা পুরো সাফও করা যায় না, কারণ বায়োফিল্মস তৈরি হয়ে গেলে এক জায়গায় অনেক ব্যাকটেরিয়া গুটলি পাকিয়ে থাকে। সেই গুটলির বাইরের ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধরাশায়ী করলেও ভিতরের ব্যাকটেরিয়াগুলো অব্দি পৌঁছনো সম্ভব হয় না।

মাইক্রোবায়োলজি গবেষণার জন্য ছোটবেলায় কী পড়া উচিত?

খুবই ভালো লাগছে তোমার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে। অনেক কিছু জানলাম আজকে। আমাদের ছোটবেলায় শুনতাম, মাইক্রোবায়োলজি বলে একটা পড়বার মতো বিষয় রয়েছে কিন্তু সেটা পড়ে কী ধরনের কাজ করা যাবে সে নিয়ে বলার মতো কেউ ছিল না। এখনকার ছাত্রদের সামনে তোমার মতো একজন মাইক্রোবায়োলজির গবেষককে সরাসরি আনতে পারছি এ আমাদের সৌভাগ্য।

আমি এ বিষয়ে একটু ছোট করে বলবো, আমাদের বেশিরভাগ স্কুলেই বায়োলজি সাধারণত এমনভাবে পড়ানো হয় যাতে এই বিষয়টাকে মুখস্থ করার বিষয় মনে হয় — সালোকসংশ্লেষ কীভাবে হয় বা গ্লাইকোলাইসিসে কী কী উৎসেচক রয়েছে।

অথচ আমার কিন্তু এই বিষয়টা অদ্ভুত ভালো লাগতো অন্য কারণে। একটা বিশেষ জিনিসের কথা বলি যেটা আমার ছোটবেলা থেকেই মনে হতো। জন্মানোর সময়ের কথাটা যদি ভাবো, একটা প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু একটা কোষ থেকে। সেটার নিষেক (fertilisation) হচ্ছে, বিকাশ হচ্ছে, এবং তার কিছুটা সময় পর যে নবজাত শিশু হচ্ছে, সে সব কিছু দেখতে পারছে, শুনতে পারছে, কাজ করতে পারছে। নয় মাসে এই যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবিত বস্তু তৈরি হচ্ছে, এটা তো প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনা। আমরা বায়োলজিতে যদি এটুকু জানতে পারি যে কীভাবে একটা কোষ থেকে একটা সম্পূর্ণ প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে, এতেই অনেক অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে। এই যে ঘটনাটা দেখছি, এটা কিন্তু সাড়ে তিনশো কোটি থেকে চারশো কোটি বছরের বিবর্তনের ফসল! এখানেই কিন্তু বায়োলজির সবথেকে ইন্টারেস্টিং দিকগুলো ফুটে ওঠে।

বায়োলজি মানে এটা নয় যে গ্লাইকোলাইসিসে (glycolysis) কতগুলো উৎসেচক আছে বা মাইটোকন্ড্রিয়া (mitochondria) আমাদের কোষের মধ্যে কটা আছে, বায়োলজি মানে একটা ছোট্ট কোষ থেকে এত বড় মানুষ তৈরি হওয়ার মধ্যে যে ম্যাজিক রয়েছে, সেইটা।

আমি এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ বারবার বলি। জন্মলাভের আগে তো বাচ্চার ফুসফুস কাজ করে না। মায়ের পেট থেকে বেরোনোর সময় তার কাছে 10s সময় থাকে, তার মধ্যে ফুসফুসকে কাজ করতে হবে! এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার। সেরকমই তুমি যে আমার সাথে কথা বলছো, এতকিছু বুঝে তার উত্তর দিচ্ছো, এটা কিন্তু এক সেকেন্ডের ব্যবধানের মধ্যে হচ্ছে! এইটাই বায়োলজি!

অনেকেই আছেন যারা বলেন ফিজিক্স পড়ো, কেমিস্ট্রি পড়ো, অঙ্ক পড়ো, বায়োলজিতে শুধু বর্ণনার কচকচি। কিন্তু আদতে তা নয়। কীভাবে একটা সিস্টেম আসলে কাজ করছে, সেখানেই বায়োলজির আসল ম্যাজিক।

ভবিষ্যতে যারা মাইক্রোবায়োলজি পড়তে চায়, তাদের জন্য কিছু বলুন।

আমার যেটা মনে হয় যে কেউ যদি মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়তে চায়, তাকে শুরু থেকেই যে এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এরম নয়। সে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে পারে বা অন্য কোন বিষয় নিয়েও পড়তে পারে। প্রধানত কোনো একটা বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা দরকার।

তুমি ফিজিক্স বা অঙ্ক ভালো জানলেও চলবে। স্নায়ু যেভাবে আমাদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া সম্ভব করে, সেই কথাটাই ভাবো। কেউ তোমার দিকে কিছু ছুড়ে দিলো, তুমি সেটা আটকে দিলে মুহূর্তের মধ্যে। এর পিছনে কিন্তু তোমার স্নায়ুর সিগনালগুলো (neural signal) কাজ করছে। আর এই সিগনালগুলোর একটা বড় অংশ কিন্তু ফিজিক্সের আওতায় পড়ে। তুমি এই বিশেষ বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে চাইলে, আগে ফিজিক্স পড়ে তারপর নিউরোবায়োলজি-তে এলে এরকম হতেই পারে।

হ্যাঁ, এখন বিজ্ঞানের মূল অংশই আন্তঃবিভাগীয় (interdisciplinary)।

ভেঙ্কি রামকৃষ্ণনের কথা তো তোমরা প্রায় সবাই জানো। উনি পার্টিকেল ফিজিক্স নিয়ে এমএসসি এবং পিএইচডি করেছেন। তারপর কিন্তু উনি রাইবোসোমের (ribosome) গঠন নিয়ে প্রচুর কাজ করেন। এই যে অ্যান্টিবায়োটিক্স-এর কথা হচ্ছিলো, এদের একাংশ রাইবোসোমের কাজে বাধা দেয় (ribosome inhibitors)। এরা কীভাবে কাজ করে এবং রাইবোসোমের গঠনটাই বা কেমন, সেটা বার করার জন্য উনি 2009-এ কেমিস্ট্রিতে নোবেল পান। তো, উনি ফিজিক্স-এ পড়াশোনা করে, বায়োলজিতে কাজ করে কেমিস্ট্রিতে নোবেল পান। এ ধরনের উদাহরণ কিন্তু প্রচুর।

“এরকম কোনো কথা নেই যে তুমি কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়লে অন্য বিষয় গবেষণা করা যাবে না।”

হ্যাঁ, আমি যখন বিজ্ঞান-এর তরফ থেকে এডা ইয়োনাথের সাক্ষাৎকার নিই, উনি বলেন – “আমার পুরো কাজই তো আন্তঃবিভাগীয়।”

আমার যিনি পিএইচডি সুপারভাইজার ছিলেন কেমব্রিজে, উনি কেমিস্ট্রিতে এমএসসি করেছিলেন। আমি যার কাছে পোস্ট-ডক করেছিলাম ক্যালটেক-এ, তিনি ফিজিক্স-এ এমএসসি করেছিলেন। কিন্তু ওনারা দু-জনেই স্ট্রাকচারাল বায়োলজি (structural biology) বা মাইক্রোবায়োলজি (microbiology) নিয়ে কাজ করেন। এরকম কোনো কথা নেই যে তুমি কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়লে অন্য বিষয়ে গবেষণা করা যাবে না।

আমার মনে হয় যে কারো যদি কোনো একটা বিষয় নিয়ে আগ্রহ থাকে তাহলে সে যা নিয়েই পড়াশোনা করুক একটা নির্দিষ্ট সময় পর সে তার নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। তবে গবেষণা করার জন্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে তো অনেক গভীরে জানতে হয়। গবেষণা করতে গেলে যে কোনো একটা বিষয়ে কী জানা আছে এবং কী জানা নেই, সেই নিয়ে পড়াশোনাটা করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা মায়েরা অনেক সময় একটা জিনিস জানতে চান। ধরুন, কেউ ফিজিক্সে এমএসসি করেছে। সে কি মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি করতে পারে?

অবশ্যই। নিশ্চয় সে মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি করতে পারে। TIFR, যেটা মুম্বাইয়ে আছে, ওখানে যদি কেউ বায়োলজিতে মাস্টার্স করতে চায়, সে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ সবকিছুর ছাত্রই হতে পারে। ওরা কিছু যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন (logical reasoning problems) দেয় ইন্টারভিউতে, বা অ্যাডমিশন টেস্টে। কেউ যদি এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর না দিয়েও একটা যুক্তিযুক্ত উত্তর দেয় তাহলে তাকেও মাস্টার্স করার সুযোগ দেওয়া হয়।

“কেউ যদি ফিজিক্স নিয়ে মাস্টার্স করে এবং তারপরে নিউরোবায়োলজিতে আসতে চায়, তাহলে সে নিশ্চয়ই সেটা করতে পারে।”

আমার যেটা মনে হয় যে কেউ যদি ফিজিক্স নিয়ে মাস্টার্স করে এবং তারপরে নিউরোবায়োলজিতে আসতে চায়, তাহলে সে নিশ্চয়ই সেটা করতে পারে। প্রথমে হয়তো কিছুটা সমস্যা হবে। সময় লাগবে সেই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে। কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে সে এটা করতে পারবে না।

পাঠক বন্ধুদের বলতে চাই দেবনাথ ঘোষালের লেখা “জীবাণুদের যত কথা”, আজকের আমাদের প্রোগ্রামের টাইটেল, bigyan.org তে বিস্তৃতভাবে রয়েছে। দেবনাথ, অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে।

ধন্যবাদ।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/story-of-the-microbes