06-02-2026 21:54:40 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

ময়ূরের পেখমে রংছটার রহস্য

Link: https://bigyan.org.in/peacock-feather-iridescence

ছবিতে হোক বা সত্যি চোখের সামনে, ময়ূরের পেখম দেখে তোমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছো। যারা চোখের সামনে দেখেছো, পেখমের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় এই প্রশ্নটা উঁকি দিয়েছে: এই রঙের মধ্যে কি কিছু একটা রহস্য লুকিয়ে আছে?

শুধু রংয়ের বাহারের কথা বলছি না, ময়ূরের পেখমের এই রংছটাতে আরেকটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। পেখমের রং অন্য সাধারণ রঙিন জিনিসের থেকে যেন একদম আলাদা। যেমন সেটা ফলের দোকানের ঝুড়িতে পুরুষ্টু হলুদ রঙের আমের থেকে আলাদা। একেক দিক থেকে তাকালে এই রং কেমন বদলে বদলে যায়, আমের রং-এর তো তেমন হয় না।

রংয়ের খেলার আরেক নাম চিত্রাভা

এইরকম কোণ (angle) পরিবর্তনের সাথে সাথে রংয়ের পরিবর্তন হওয়াকে সাধারণভাবে চিত্রাভা (iridescence) বলে। এই রংয়ের খেলা ময়ূর ছাড়া আরও অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদে দেখা যায়, এমনকি জড়জগতেও এর উদাহরণ কম নয়।

ময়ূরের পেখম ছাড়াও চিত্রাভা দেখা যায় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিশেষ প্রজাতির পায়রার পালকে। উদ্ভিদজগতও ব্যতিক্রম নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশেষ প্রজাতির বেগনিয়া গাছের পাতা বা বেশ কিছু ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ এই চিত্রাভা পরিবেশনের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

জীবজগতে এইরকম চিত্রাভার বিবর্তন ঠিক কীভাবে ঘটলো সেই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। একটা মত হলো, যে কাঠামোগুলো (structures) চিত্ৰাভা তৈরি করে, সেগুলো জলকে প্রতিহত করতে বা ঘর্ষণ কমাতে বা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। সুন্দর রংগুলো সেক্ষেত্রে কেবল একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

এক নতুন গবেষণা বলে আরেকটা সম্ভাবনার কথা। শিকারীর সাড়া পেলে কিছু প্রাণী তাড়াতাড়ি সাবধান হয়ে যায়। নিজেদের ধরা পড়তে দেবে না বলে ছদ্মবেশের (camouflage) আশ্রয় নেয়। ছদ্মবেশের সাজ বানাবার সময় ও সুযোগ তাদের হাতে নাই। অগত্যাই নিজেদের রং বদলাতে হবে। রং এবং উজ্জ্বলতার আকস্মিক পরিবর্তনের সাথে শিকারীদের বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত করার জন্য চিত্রাভা একটা শিকারী-বিরোধী প্রতিরক্ষা।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ-এর (natural selection) ভাষায় বললে, এই রং পাল্টে ছদ্মবেশ ধরা ধনাত্মক নির্বাচনের সহায়ক। তবে ময়ূরের বেলায় পেখম মেলে ধরার মূল উদ্দেশ্য তাদের স্ত্রী সঙ্গীকে আকর্ষণ করা। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে এতে আবার শিকারীরাও আকর্ষিত হয়, যা ধনাত্মক নির্বাচনের পরিপন্থী।

শুধু জীবজগৎ নয়, নিষ্প্রাণ অনেক বস্তুতেও দেখা যায় চিত্রাভা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিসমাথ ধাতুর কেলাস (crystal), কম্প্যাক্ট ডিস্ক (CD) এর ভেতরের তল, আধুনিক স্মার্টফোনের পেছনের glass-panel, সাবানের বুদবুদ, ইত্যাদি।

চিত্রাভার সহজ পাঠ: পাতলা স্তরে আলোর ব্যতিচার

আমাদের চারিপাশের বেশিরভাগ জিনিস তাদের রং পায় রঞ্জক পদার্থর থেকে। যেমন ফলের দোকানের ঝুড়িতে পুরুষ্টু হলুদ রঙের আমের খোসায় থাকে ক্যারোটিনয়েড নামের এক জাতীয় রঞ্জক পদার্থ। রঞ্জক পদার্থগুলো কাজ করে কয়েকটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (wavelength) আলো শুষে নিয়ে। আমরা জানি, অনেক রকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে তৈরি সাদা আলো। সেই সাদা আলো আমের খোসার উপর এসে পড়লে এই ক্যারোটিনয়েড বেছে বেছে হলুদ রংয়ের জন্য দায়ী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে এবং অন্য সব রংয়ের আলো শুষে নেয়।

চিত্রাভার উৎপত্তি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কিছু প্রক্রিয়ায়। কখনো তার জন্য দায়ী আলোর ব্যতিচার (interference), আবার কখনো আলোর অপবর্তন (diffraction)। কোন ক্ষেত্রে কোনটা হবে সেটা নির্ভর করে চিত্রাভ (iridescent) পদার্থের গঠনের উপর। ময়ূরের ক্ষেত্রে পেখমের গঠন থেকে কীভাবে রংয়ের সৃষ্টি হয় সেইটাই আমরা একেবারে ন্যানোমিটার স্তরে ঢুকে দেখবো।

ময়ূরের পেখমের চিত্রাভা মূলত আলোর ব্যতিচারের কারণে হয়। ব্যতিচার খুব সহজে বোঝা যায় তেল বা সাবান জাতীয় কিছুর পাতলা স্তরে আলো পড়লে কী হয়, সেটা খুঁটিয়ে দেখলে। তবে তারও আগে জানতে হবে আলোর ব্যতিচার কী! বোঝার সুবিধের জন্যে প্রথমে আমরা সেই ব্যাপারটা একটু কাছ থেকে দেখি। তারপর পেখমের গল্পে যাওয়া যাবে।

আলোক তরঙ্গের কথা

‘কোনো বিন্দু থেকে আলো বেরোচ্ছে’, এর মানে হলো, আলো তরঙ্গ (wave) আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একেকটি রঙের আলো একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে বোঝায়। একটা তরঙ্গকে যদি একটা সাইন বা কোসাইন লেখ (sine or cosine graph) হিসেবে ভাবো, একটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (wavelength) মধ্যে তরঙ্গের একটা শিখর (crest) ও একটা খাদ (trough) পাওয়া যায়।

তরঙ্গের ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারি পুকুরের মাঝে ছোট একটি ঢিল ফেললে। যে বিন্দুতে ঢিলটি পড়ে সেই বিন্দু থেকে তৈরি হয় ঢেউ। একজোটে জলকণাগুলির কম্পনের ফলে দেখা যায় ঐ তরঙ্গশীর্ষ কিংবা তরঙ্গপাদ। তরঙ্গহীন অবস্থার জলতল থেকে ঐ তরঙ্গ শীর্ষ বা পাদ অবধি মাপকে বলে বিস্তার (amplitude)।

একটা সরল দোলকের (oscillator) কম্পন দিয়েও আমরা তরঙ্গের ব্যাপারটি ভাল করে বুঝতে পারি। বাড়ির রান্নাঘর থেকে একটি লেবু নিয়ে একটি বড় মাপের সুতোয় বেঁধে একটি সরল দোলক তৈরি করে আমরা ঝুলিয়ে দিতে পারি একটি বড় দরজার পর্দা ঝোলানোর লাঠিতে। ঐ দোলকটিকে এবার দুলিয়ে দিলে দেখবো, দোলকটি তার স্থির অবস্থান পেরিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একবার ডানে এবং তারপর বামে একটি সীমা পর্যন্ত যাচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে ওই দোলকের পিণ্ড অর্থাৎ লেবুটির অবস্থান যদি আমরা লেখচিত্রে বসাই তাহলে একটা তরঙ্গের আকার পাব। ডানদিকের কিংবা বাম দিকের সীমাগুলোই তার বিস্তার, যা একেবারে প্রথম দিককার কয়েকটি দোলনে প্রায় একই থাকবে। পরে বায়ুর বাধার জন্য এই বিস্তার পর পর কমতে শুরু করবে। যাইহোক এতো গেল তরঙ্গ কী, সেটা বোঝার ব্যাপার।

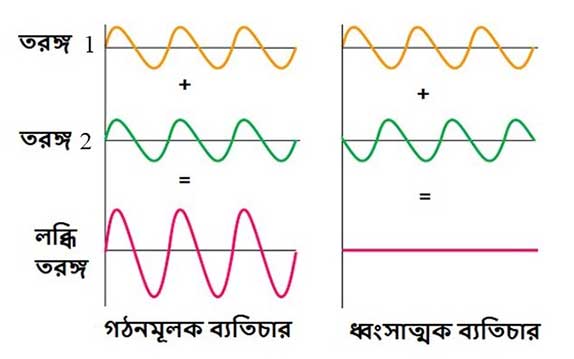

আলোচনাটা এবার এগোই একটু অন্য দিকে। ব্যাপারটা এমন ভাবে ভাবি যে দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই সময় দুটো ঢিল পুকুরে ফেলল আর ঢিলগুলো পড়লো পুকুরে বেশ কাছাকাছি। ঢিল পড়ার বিন্দুগুলি এখানে কাজ করছে তরঙ্গের উৎস হিসেবে। সুবিধার জন্য ধরি, দুই তরঙ্গের মধ্যে দশার পার্থক্য সময় নিরপেক্ষ। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো দুই তরঙ্গ একে অপরের সাথে উপরিপাতিত (interference) হবে। যদি তরঙ্গগুলো এমনভাবে উপরিপাতিত হয় যাতে এক তরঙ্গের শিখর (খাদ) অন্য তরঙ্গের শিখরের (খাদের) উপরে গিয়ে পড়ে, তখন গঠনমূলক ব্যতিচার হচ্ছে বলা হয়, আর সেই অংশ বেশি উঁচু কিংবা বেশি নিচু দেখায়। আর যখন ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার ঘটে, তখন একটি তরঙ্গের শিখর অপরটির খাদের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে ঐ অংশ আপাত সমতল দেখায়। এই ভিডিওটিতে ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে।

পাতলা স্তরে আলোর ব্যতিচার

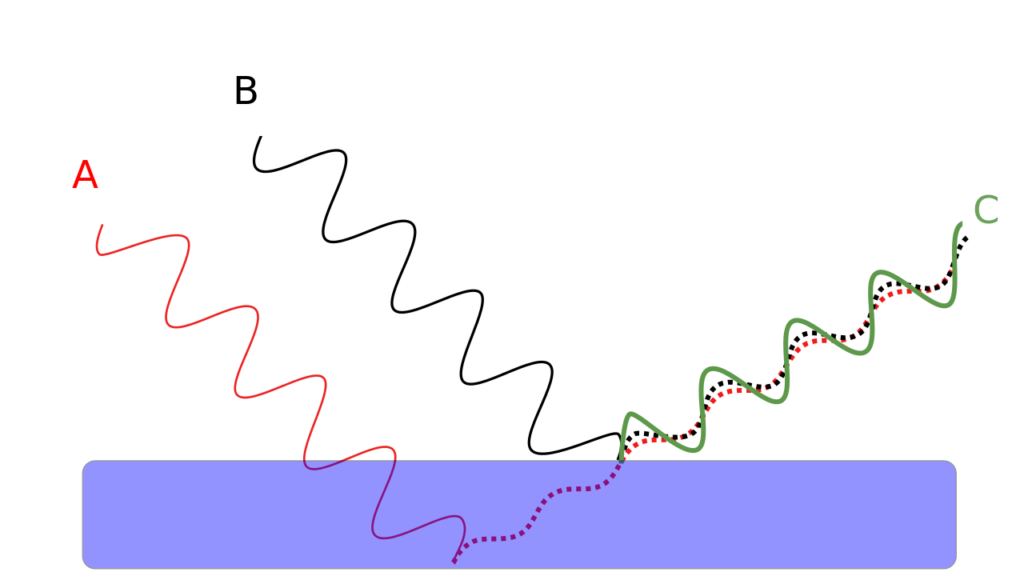

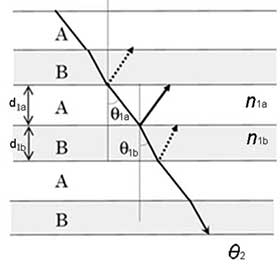

এবার পাতলা স্তর, যেমন একটা সাবানের বুদ্বুদ, থেকে আলোর ব্যতিচার এবং চিত্রাভার গল্পে আসা যাক। ঠিক যেমনটা নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। আমরা আগের অনুচ্ছেদে দেখলাম দুটো তরঙ্গের উপরিপাতনের হওয়ার জন্য প্রয়োজন দুটি সুসংহত আলোক উৎস। একটা সাবানের বুদ্বুদ কীভাবে দুটো আলোক উৎস তৈরি করে?

আসলে সাবানের বুদ্বুদের দুটি পৃষ্ঠতল থাকে — একটা উপরের ও একটা ভেতরের। আলোক তরঙ্গগুলো যখন সাবানের বুদ্বুদের উপর পড়ে তখন আলো দুটি ভিন্ন তল থেকে প্রতিফলিত হয়৷ একবার প্রতিফলিত হয় বুদ্বুদের উপরের স্তর থেকে এবং অন্যবার প্রতিফলিত হয় তার ভেতরের স্তর থেকে। আলোক তরঙ্গ যখন দুই স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসে, তখন প্রতিফলিত আলোকতরঙ্গ দুটি আলাদা আলোর উৎস থেকে বেরোচ্ছে বলে মনে করা যেতে পারে। সেই অর্থে ঐ দুটি আপাত আলোক উৎসকে দুই সুসংহত আলোক উৎস বলে ধরা যায়।

সাবানের বুদ্বুদের এই দুই পৃষ্ঠতলের ব্যবধান খুবই কম হয়। আসলে এই ব্যবধান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হয় বলেই ব্যতিচারের সজ্জা ভালোভাবে দেখা যায়। এক্ষেত্রে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে। আলোক তরঙ্গগুলোর উপরিপাতনের ফলে যখন গঠনমূলক ব্যতিচার ঘটে, তখন সাবানের বুদ্বুদের গায়ে উজ্জ্বল রংয়ের খেলা দেখা যায় অর্থাৎ প্রতিফলিত রঙের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। আর যখন ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার ঘটে, তখন প্রতিফলিত রঙের ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই কমে যায়। পর্যবেক্ষকের দেখার কোণ পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এই গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের শর্তগুলো পরিবর্তন হয়। তাই আলাদা আলাদা কোণে বুদ্বুদটাকে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সমাহার দেখা যায়। একেই আমরা বলি চিত্রাভা।

এই চিত্রাভাই ময়ূরের লেজে কীভাবে হয়, সেটা দেখা যাক।

ময়ূরের লেজের গঠন

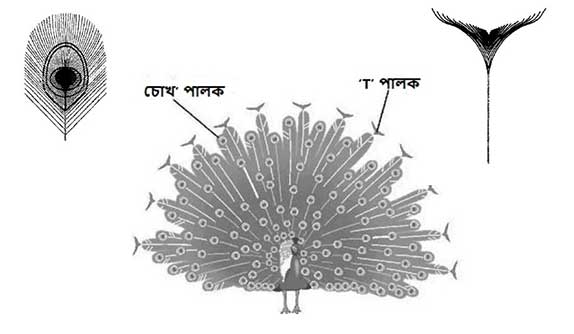

‘চোখ’ পালক

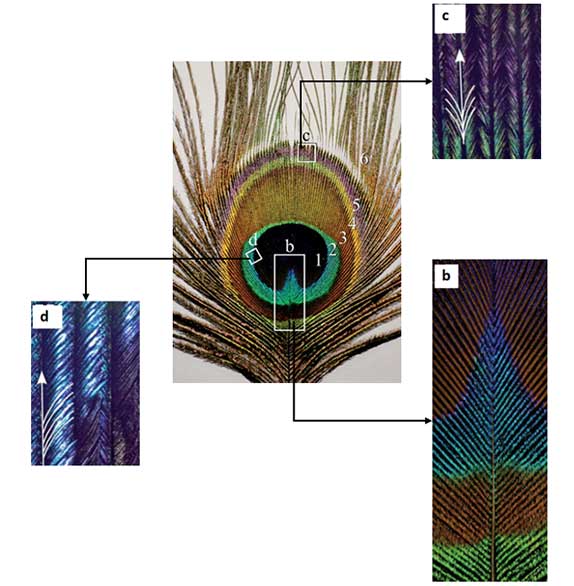

পুরুষ ময়ূর (Pavo muticus) বিখ্যাত তাদের বর্ণময় পাখনার জন্য। একদিকে যেমন গলা ও বুকে দেখা যায় উজ্জ্বল নীল পালক, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সজ্জায় সাজানো লেজের পালকগুলো কী সুন্দর চোখের আকার তৈরি করে! একটা পূর্ণবয়স্ক ময়ূরের গড়ে 200টি লেজের পালক থাকে যার মধ্যে প্রায় 170 টি ‘চোখ’ পালক এবং 30টি ‘T’ পালক। দৈর্ঘ্যে পালকগুলি কয়েক সেন্টিমিটার থেকে 1.5 মিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

যখন একটা ময়ূর তার লেজের পালক প্রদর্শন করে, তখন একটা দারুণ ‘পাখা’-র মতো গঠন দেখা যায় ময়ূরের শরীরে পেছনে। খেয়াল করে দেখো, এই পাখার মধ্যে ‘চোখ’ এবং ‘T’ পালকের ভূমিকা পরিপূরক, ‘T’ পালকের আকৃতি ঠিক ‘চোখ’ পালকের আকৃতির বিপরীত।

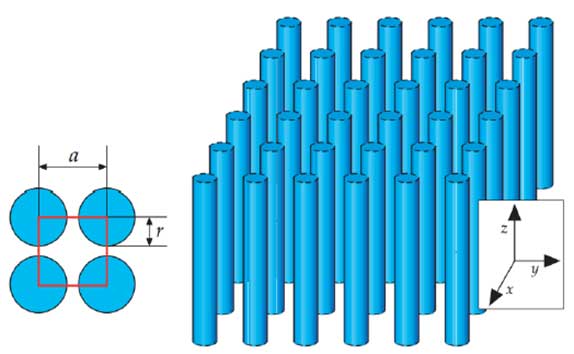

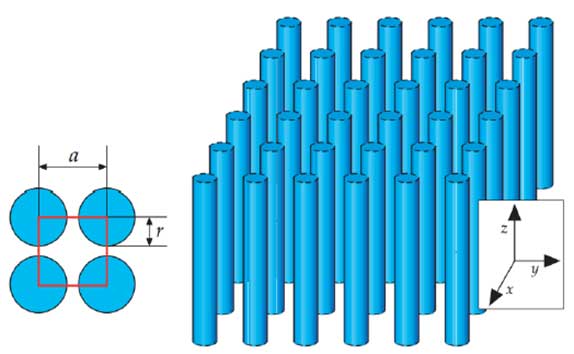

তবে এই পালকগুলোর রং কোনো ‘পিগমেন্ট’ থেকে আসে না। ময়ূরের এতো সুন্দর রংয়ের বাহারের জন্য দায়ী খুব উন্নত ধরনের “ফোটোনিক কেলাস” (photonic crystal) কাঠামো। সেটা কীভাবে তৈরি হয়, সেই গল্পেই আমরা যাব। একটা ‘চোখ’ পালককে ভালো করে দেখা যাক এবার।

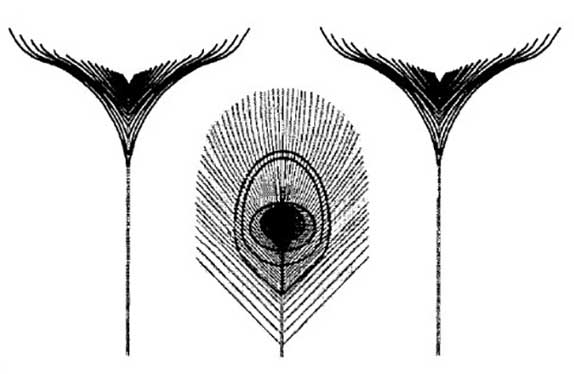

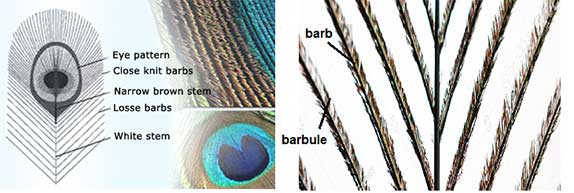

‘চোখ’ পালকে কাণ্ডের চারিপাশে শাখা

ময়ূরের লেজ পালকের ‘চোখ’ অঞ্চল দেখতে খানিকটা এইরকম: একটা কেন্দ্রীয় কান্ড (Stem) রয়েছে যার দুপাশে রয়েছে বিভিন্ন বুননের “বার্ব” (barb)। একটা বার্ব-কে খুঁটিয়ে দেখলে সেখানেও একটা কাণ্ডের দুপাশে চ্যাপ্টা “বার্বিউল”-এর (barbules) সজ্জা দেখা যাবে।

একটা বড় ময়ূরের চোখের পালকের মধ্যে 300-র কাছাকাছি বার্ব এবং মোটামুটিভাবে এক মিলিয়ন (10 লক্ষ) বার্বিউল থাকে।

লেজের পালক আরো ভালোভাবে দেখলে উজ্জ্বল রংয়ের সাথে কয়েকটা গঠনগত বৈশিষ্ট্য চোখে ধরা পড়ে: চোখের নকশার নীচে আলগা বার্ব, উপরের অর্ধেকে কাণ্ডের অনুপস্থিতি ও নীচের অর্ধেকে সংকীর্ণ কাণ্ড, আর নকশার কাছে কাণ্ডের বাদামী আবরণ। নিচের ছবিতে এই পালক আর তার তিনটে অংশের বিবর্ধিত ছবি দেখানো হলো। সেখানে বার্ব-এর চারিদিকে বার্বিউল-গুলো কেমনভাবে সজ্জিত আছে, সেটা তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

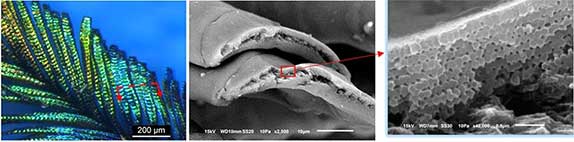

তবে এই গঠনের মধ্যে কেলাস (crystal) ব্যাপারটা কোথায় রয়েছে আর সেটা থেকে রং-এর সৃষ্টিই বা কীভাবে হয়, সেটা বুঝতে হলে এই বার্বিউল-এর সজ্জাকে ন্যানোস্তরে দেখতে হবে।

পালকের রং নাকি পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো কোষ?

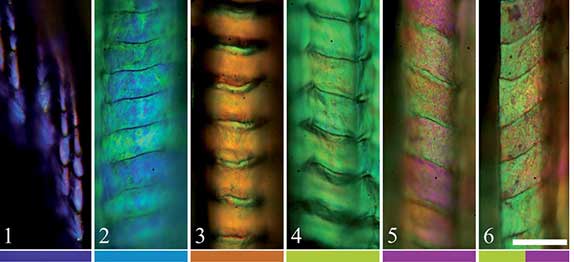

চোখ পালকটাকে আরেকবার দেখা যাক।

ছটা অঞ্চলে ছটা ভিন্ন রং। রংগুলোকে আলাদা করে দেখলে এইরকম লাগে।

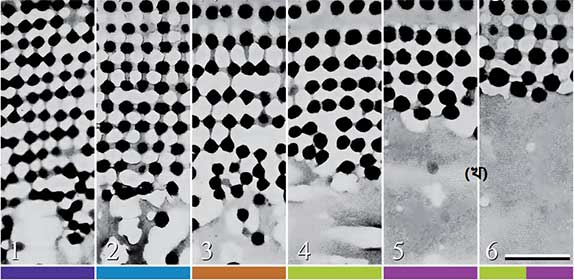

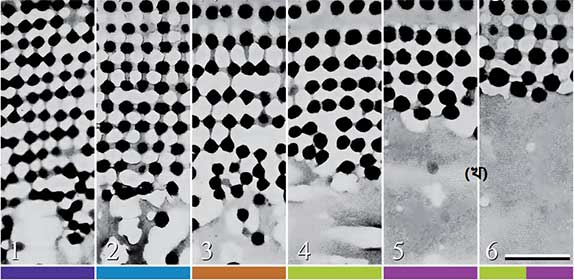

এই একই অঞ্চলগুলোকে এবার ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে দেখা যাক। এই ধরণের মাইক্রোস্কোপে ন্যানোমিটার (10-9 মিটার) সীমায় বস্তুর আণুবীক্ষণিক গঠন বোঝা যায়।

উপরের ছবিতে (খ) অংশতে ওই ছটা ভিন্ন রঙের অঞ্চলের ন্যানো-কাঠামো দেখা যাচ্ছে — প্রতি অঞ্চলে কতগুলো কালো বিন্দু পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো আছে। আসলে কোনো একটা অঞ্চলের গঠন এইরকম:

লক্ষ্য করো ভিন্ন ভিন্ন রঙের অঞ্চলে দণ্ডগুলোর দ্বিমাত্রিক সজ্জা আলাদা রকমের। তাহলে কি এই সজ্জা থেকেই পালকে রঙের সৃষ্টি হয়?

এক্কেবারে তাই! এই ঘটনার একটা সহজ উদাহরণ আমাদের আলোচনার শুরুতে আমরা বিশদে বুঝেছি। সাবানের পাতলা স্তরের রং তৈরি হয় প্রতিফলিত আলোর ব্যাতিচারের কারণে। এবং স্তরের দুটো তলের দূরত্ব বদলে দিলে সেই রংও বদলে যায়।

ময়ূরের পালকেও মোটের ওপর ঠিক একই জিনিস ঘটে। দন্ডগুলো মেলানিন দিয়ে তৈরি। মেলানিন দন্ডগুলির সজ্জা খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে দণ্ডগুলো ও তাদের মাঝে বাতাস ভর্তি ফাঁকগুলো একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে।

আবার আলাদা আলাদা অঞ্চলে মেলানিন দন্ডগুলির ও বাতাস ভর্তি ফাঁকগুলোর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব আলাদা আলাদা হয়। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে মেলানিন দন্ডের স্তরগুলির ভেতরকার ব্যবধানেও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এইভাবে দ্বিমাত্রিক ফোটোনিক কেলাসের ছয় রকম কাঠামো তৈরি হয়। ফলে ব্যতিচার সজ্জার ধরনও বিভিন্ন হয়, যা মূলত রংয়ের বৈচিত্র্যময়তার জন্য দায়ী।

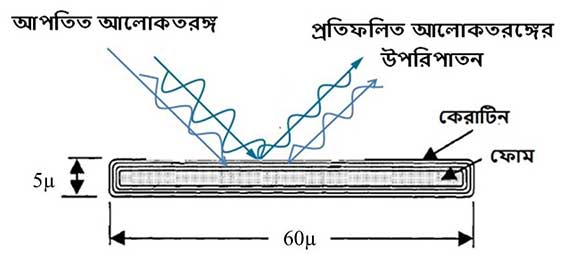

ময়ূরের লেজ পালকের মধ্যে একটা বার্বিউলকে ঘিরে কেরাটিনের তিনটে পাতলা স্তর থাকে। প্রতিটি বার্বিউল প্রায় 60 মাইক্রন প্রশস্ত এবং 5 মাইক্রন পুরু। ভেতরে থাকে প্রায় 2 মাইক্রন পুরু ফেনার (foam) মতো একটা মূল অংশ (core) এবং উপরে থাকে অত্যন্ত পাতলা, প্রায় 0.4-0.5 মাইক্রন পুরু কেরাটিন স্তরগুলি। আর যেভাবে আগে আমরা সাবানের পাতলা স্তরে ব্যতিচারের ঘটনার কথা শিখেছি, সেই একই মুলনীতি অনুসরণ করে আপতিত আলোকতরঙ্গ তিনটি পাতলা কেরাটিন স্তরের থেকে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিফলনের পরে ওদের উপরিপাতনের ফলে ব্যতিচার সজ্জা তৈরি হয়। এসবের ফলশ্রুতি লেজ পালকের ঐ উজ্জ্বল রংয়ের বর্ণচ্ছটা। এখানে সহজে ঘটনাটি বোঝার জন্য নিচের ছবিতে মাত্র দুটি তল থেকে প্রতিফলিত আলোর মধ্যে উপরিপাতন দেখানো হয়েছে।

চোখ নকশা কি আদতে ডিজিটাল নকশা?

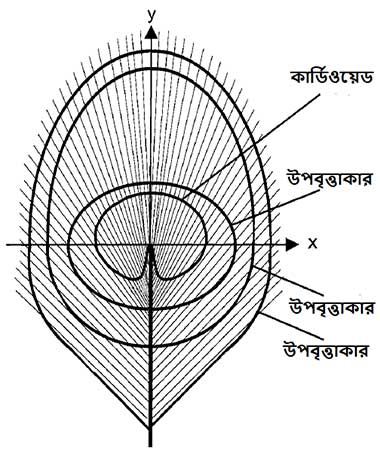

চোখ পালকের নকশায় খুঁজে পাওয়া যাবে গণিতের দারুন দারুন বক্রের (curve) উপস্থিতি। আমাদের চোখে যেমন তারারন্ধ্র (pupil) ও কণীনিকা (iris) থাকে, তেমনি এই চোখের ‘তারারন্ধ্র’ একটা গাঢ় বেগুনি কার্ডিওয়েড আকৃতির এবং ‘কণীনিকা’ একটা নীল উপবৃত্তাকার অঞ্চল (নিচের ছবি দেখ)। এই আকৃতিগুলো একটা বিন্দুযুক্ত ব্রোঞ্জ উপবৃত্তের মধ্যে অবস্থিত।

এই ‘চোখ’-এর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এটি একটা ‘ডিজিটাল’ নকশা যা তৈরি হয় হাজার হাজার পৃথক বার্বিউলের সম্মিলিত উপস্থিতিতে! বুঝতেই পারছো এটা তৈরির প্রক্রিয়া খুব সাধারণ নয় এবং এতে বিভিন্ন বার্বিউলের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সমন্বয় প্রয়োজন। এই ব্যাপারটা একটু বিশদে বোঝা যাক।

চোখের নকশার প্রতি পাশে, প্রতিটি একক বার্বের একটা অনন্য ক্রম রয়েছে এবং তাদের রংয়েরও পরিবর্তন ঘটেছে দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে। আবার বার্বের দৈর্ঘ্য বরাবর বড় ও ছোট পরিবর্তন রয়েছে কেরাটিন স্তরগুলির পুরুত্বে, যাতে বিভিন্ন পাতলা ফিল্ম তৈরি হয়। ব্যতিচারের জন্য পাতলা ফিল্মের রঙগুলো নীল থেকে গাঢ় বেগুনীতে পরিবর্তিত হয়, তারপরে নীল, এবং শেষে ব্রোঞ্জ রংয়ের হয়ে যায়। এক বার্বের রংগুলির সাথে পার্শ্ববর্তী বার্বগুলির রং মিলে যায়, ফলে চোখের প্যাটার্ন গঠিত হয়। এক অংশের রংয়ের সাথে তার ঠিক পাশের অংশের রংয়ের যে চমকপ্রদ পরিবর্তন তা বোঝায় যে, হঠাৎ হঠাৎ করে কেরাটিন স্তরের পুরুত্বের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটতেই হবে। পুরুত্বের পরিবর্তনগুলো যদি ধীরে ধীরে হতো তবে সেখানে রংয়ের পরিবর্তনও একইভাবে ধীরে ধীরে হতো। কেরাটিনের পাতলা ফিল্মগুলির পুরুত্বের আকস্মিক বড়মাপের পরিবর্তন একটা আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য, যা আবার বার্বিউলের সাইজের আকস্মিক এবং সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। তাই এই চোখের নকশা তৈরির প্রক্রিয়া খুব নিয়ন্ত্রিত এক গঠন প্রক্রিয়া।

চোখের নকশার সঙ্গে সম্পর্কিত গাণিতিক বক্র সমূহ।

এই ডিজিটাল নকশার প্রসঙ্গে একটা ছোট হিসেব করা যাক। একটা বড় ময়ূরের লেজ পালকের চোখের অংশে একশোটিরও বেশি বার্ব থাকে। এদের প্রতিটিতে বার্বিউলের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি। প্রতিটি বার্বিউলে প্রায় 20 টি আলাদা অংশ (segment) রয়েছে, যার প্রতিটি একটা রংয়ের জন্য দায়ী। তাহলে হিসেব মতো চোখের নকশা তৈরি করতে এমন প্রায় 100 x 10,000 x 20 = 20 মিলিয়ন অংশ কাজ করে চলে।

প্রসঙ্গতঃ, চোখের নকশার রেজোলিউশন হল এই এক একটা অংশের (segment) সাইজের সমান, অর্থাৎ 60 বর্গ মাইক্রন। এটা মোটামুটিভাবে 1 ইঞ্চিতে 280 বিন্দুর (dpi বা dot per inch) সমতুল্য, যা আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তির রেজোলিউশনের সাথে তুলনীয়।

গবেষণার অভিমুখ

কাঠামোগত রঞ্জন (structural coloration) সংক্রান্ত গবেষণা বর্তমানে খুব আকর্ষণীয় ভাবে গতি পেয়েছে। ইতিহাস দেখলে দেখি, রবার্ট হুক (মাইক্রোগ্রাফিয়া 1665) তাঁর বর্ণনায় বলেছিলেন, স্বচ্ছ বা আধা-স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা সাদা আলোর সুসংহত বিক্ষেপণের মধ্যে নিহিত রয়েছে চিত্রাভা সৃষ্টির মূল কারণ। রঞ্জক পদার্থের জন্য রং থেকে চিত্রাভাজনিত রং আলাদা করার উপায় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন – যদি চিত্রাভার উৎপত্তি প্রতিসরণ এবং প্রতিফলন হয়, তাহলে রংয়ের উৎস ভিজে গেলে এটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

যাই হোক, আমরা এই আলোচনায় দেখলাম বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের স্তরীয় (laminer) বা কেলাসাকার (crystalline) উপাদানের মতো জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি সজ্জা (array) থেকে পাওয়া যায় চিত্রাভা। কাঠামোগত রংয়ের উৎপত্তি ও তা কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু প্রকল্প প্রস্তাব করেছেন। “আপাত-সুবিন্যস্ত” (quasi-ordered) বা “অনিয়তাকার” (amorphous) জৈবিক ন্যানো-গঠনগুলো দিয়ে অচিত্রাভ অথচ কাঠামোগত রং গবেষণায় তৈরি করা যাচ্ছে গঠনমূলক ব্যতিচার কিংবা সুসংহত বিক্ষেপণ ধর্ম কাজে লাগিয়ে। এখনো প্রচুর গবেষণার জায়গা রয়েছে রং উৎপাদনকারী ন্যানো-গঠনগুলির বিবর্তন এবং বিকাশ সম্পর্কে। কাঠামোগত রং উৎপাদনের উৎস জানতে গেলে বিভিন্ন আলোকীয় পর্যাবৃত্ত ন্যানো-গঠনগুলির বিবর্তন জানা প্রয়োজন। আর সেক্ষেত্রে ফুরিয়ার বিশ্লেষণ (Fourier Analysis) একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন উপায়ে চিত্রাভা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে তার প্রয়োগও হচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। বহুস্তরীয় অক্সাইড দিয়ে কাচের ডিস্কগুলির আবরণী বানিয়ে তৈরি হয় ডাইক্রোইক পরিসারক (Dichroic filter) যা চিত্রাভা দেখায়। একইভাবে তৈরি ডাইক্রোইক কাচ (Dichroic glass) ব্যবহৃত হয় শিল্পীদের দ্বারা। চিত্রাভা ধৰ্ম দেখানো শিল্পসামগ্রী হিসেবে তৈরি হয় গিফট ব্যাগ, গাড়ীর রং, প্রসাধনী, এবং অন্যান্য অলংকার। সিডি, ডিভিডি স্টোরেজ ডিস্ক এবং হোলোগ্রাম থেকে প্রতিফলিত চিত্রাভার রং দিয়ে বানানো হয় নিরাপত্তাজনিত লেভেল কিংবা ট্যাগ। কাপড় ধুলে রং উঠে যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ও বিভিন্ন কোণ থেকে আলাদা আলাদা বর্ণে পোশাককে রাঙিয়ে তুলতে চিত্রাভা তৈরিতে সক্ষম ন্যানো-উপাদানের বিশেষ গঠনের দ্বারা পোশাক বানানোর পরিকল্পনা আছে কিছু সংস্থার।

তথ্যসূত্র

[1] R. O. Prum, Bird Colouration, Vol. 1, Function and Evolution, ed. G. E. Hill and K. J. McGraw, Harvard University Press, Cambridge, 2006, pp. 295–353 (link)

[2] S.C. Burgess, The physical structure, optical mechanics and aesthetics of the peacock tail feathers, Design and Nature, CA Brebbia, L Sucharov & P Pascola (Editors), 2002 WIT Press, Ashurst Lodge, Southampton, UK, ISBN 1-85312-901-1 (link)

[3] S. M. Doucet and M. G. Meadows, Iridescence: a functional perspective, J. R. Soc. Interface 6 (2009) S115 (link)

[4] P. Freyer and D. G. Stavenga, Biophotonics of diversely coloured peacock tail feathers, Faraday Discuss., 223 (2020) 49-62 (link)

[5] J. Zi, X. Yu, Y. Li, X. Hu, C. Xu, X. Wang, X. Liu, and R. Fu, Coloration strategies in peacock feathers, PNAS, 100 (2003) 12576 (link)

[6] Camouflage, National Geographic (link)

[7] K. Than, Survival of the shiniest: iridiscence and defense in nature, Inside Science (link)

[8] R. J. D. Tilley. Iridescence (Goniochromism). In: Shamey, R. (eds) Encyclopedia of Color Science and Technology, Springer, (2019) Berlin, Heidelberg. (link)

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/peacock-feather-iridescence