12-02-2026 03:25:28 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

পাঠকের দরবার ২ - শ্বেত বামন তারাদের কেন পরমশূন্য তাপমাত্রার তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়?

Link: https://bigyan.org.in/pathak2_whitedwarf_zero_kelvin_approximation

আমরা বইতে পড়েছি যে শ্বেত বামন (White dwarf) তারাদের উত্পত্তি হয় ইলেক্ট্রনের ডিজেনারেসি চাপ আর মহাকর্ষ বলের টানাপোড়েনের মাধ্যমে। সমস্যা হল, ফার্মির তত্ত্ব অনুযায়ী ইলেক্ট্রনের এই ডিজেনারেসি চাপ পরমশূন্য তাপমাত্রাতেই কেবল দেখা যায় অথচ আমরা জানি যে শ্বেত বামন তারাদের তাপমাত্রা পরমশূন্য তাপমাত্রার থেকে অনেক বেশি। তাহলে ইলেক্ট্রনের ডিজেনারেসি চাপ থেকে শ্বেত বামন তারাদের উত্পত্তি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? এই তত্ত্বটা কি একটা approximation?

এই তত্ত্বটা একটা approximation-ই, তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে এটা খুবই ভালো একটা approximation।

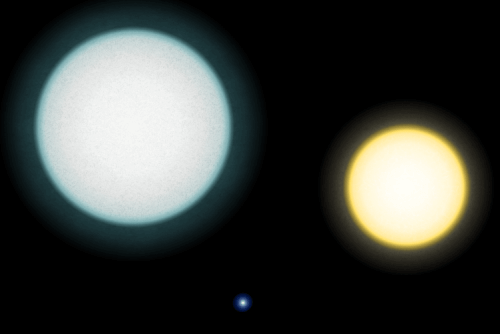

শ্বেত বামন তারাগুলো মূলত হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরী। তাছাড়া কার্বন, অক্সিজেন, আর অন্যান্য ভারী মৌলিক পদার্থও খুঁজে পাওয়া যায়। শ্বেত বামন হওয়ার আগে তারাটা মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরা ছিল। যুগ যুগ ধরে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসগুলো ফিউসনের মাধ্যমে জোড়া লেগে হিলিয়াম গ্যাসের নিউক্লিয়াস তৈরী করে। একই রকম ভাবে ফিউসনের মাধ্যমেই তারাদের পেটে অন্যান্য ভারী মৌলগুলোও তৈরী হয়। তবে তারাদের পেটে তো আর অপরিসীম হাইড্রোজেন থাকে না, তাই একসময় জ্বালানি শেষ হয়ে ফিউসন বন্ধ হয়ে যায় আর মহাকর্ষ বলের জন্য তারাটাও সংকুচিত হতে থাকে।

সংকুচিত হতে হতে এমন অবস্থা হয় যে তারাদের পেটে থাকা হিলিয়াম, অক্সিজেন, কার্বন আর অন্যান্য মৌলগুলো একে অপরের গায়ে লাগালাগি করে থাকতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, তখন নিউক্লিয়াসগুলোর মধ্যে দূরত্ব মোটামুটি এক ফেমটোমিটারের (১০-১৫ মিটার ) কাছাকাছি হয়। যেহেতু নিউক্লিয়াসগুলো গায়ে লাগালাগি করে থাকতে বাধ্য হয়, তাই ইলেক্ট্রনগুলো আর পরমাণুর মধ্যে থাকতে পারে না। প্রবল চাপের মুখে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। তার ফলে শ্বেত বামন তারাদের একদম ভিতর (core) -এ বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াস দিয়ে খুব ঘন আর খুব ভারী একটা কেন্দ্রস্থল তৈরী হয়। এই কেন্দ্রস্থলের বাইরে থাকে পরমাণুগুলো থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইলেকট্রনগুলোর একটা স্তর, যাকে ইলেকট্রন গ্যাস বলে। ফিউসন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তারাটার তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয় যে তারাটার তাপমাত্রা ফার্মি তাপমাত্রার (অর্থাৎ ফার্মি এনার্জীর তুল্য তাপমাত্রা, নিচে ফুটনোট দেখ) থেকে অনেক কম হয়ে যায়।

নিউক্লিয়নগুলোর তাপমাত্রা তাদের ফার্মি তাপমাত্রার তুলনায় অনেক কম বলেই শূন্য তাপমাত্রার approximation খেটে যায়।

এইরকম তাপমাত্রায় ইলেক্ট্রনের ডিজেনারেসি চাপের মান, পরমশূন্য তাপমাত্রায় চাপের মানের প্রায় সমান হয়। তুমি অঙ্ক কষে দেখাতে পারো যে এই দুই হিসেবের হেরফেরের মান (T/TF )২ এর সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ তারার তাপমাত্রা T, ফার্মি তাপমাত্রা TF -এর তুলনায় যত কম হয় গণনার হেরফেরও ততই কম হয়। একটা হিসেব দেখালে ব্যাপারটা খোলসা হবে। শ্বেত বামন তারার কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা হল মোটামুটি ১০০,০০০ কেলভিন আর শ্বেত বামন তারার ফার্মি তাপমাত্রা হয় মোটামুটি ১০,০০০,০০০ কেলভিন । তাই এই শ্বেত বামন তারার ক্ষেত্রে চাপের হেরফের হবে মোটামুটি (১/১০০)২ বা ০.০১%, অর্থাৎ খুবই কম। আর এই কারণেই আমরা পরমশূন্য তাপমাত্রার এই approximation ব্যবহার করতে পারি।

তাহলে দেখলাম, এখানে নিউক্লিয়নগুলোর তাপমাত্রা তাদের ফার্মি তাপমাত্রার তুলনায় অনেক কম বলেই শূন্য তাপমাত্রার approximation খেটে যায়। কোন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় কোন তত্ত্ব খাটবে সেটা বোঝার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দুটো বা তার বেশি ‘এনার্জী স্কেল’-এর তুলনা করতে হয়। এই ফার্মি এনার্জীর সাপেক্ষেই আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক, যা পাঠকের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে।

বিজ্ঞানে প্রকাশিত এই লেখাটিতে কোন গ্যাসীয় পদার্থকে কিভাবে প্রায় পরমশূন্য তাপমাত্রা পর্যন্ত ঠান্ডা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। ধরা যাক, পরীক্ষাগারে এইভাবে তৈরি পটাশিয়াম (ফার্মিয়ন) গ্যাসের তাপমাত্রা এক মাইক্রোকেলভিন বা তার কিছু কম (এক মাইক্রোকেলভিন = ০.০০০ ০০১ কেলভিন)। এবার প্রশ্ন করা যাক: এই গ্যাসটি বেশি ঠান্ডা না ঘরের তাপমাত্রায় রাখা (মানে ৩০০ কেলভিন) একটা ধাতুর মধ্যে থাকা ইলেক্ট্রন গ্যাস বেশি ঠান্ডা?

শুধু তাপমাত্রার মানের দিক থেকে বিচার করলে অবশ্যই পটাশিয়াম গ্যাসটি বেশি ঠান্ডা। কিন্তু মজার কথা হল ঘরের তাপমাত্রার ধাতুটির কিছু ধর্ম ব্যাখ্যা করতে শূন্য তাপমাত্রার তত্ত্বই যথেষ্ঠ। অন্যদিকে মাইক্রোকেলভিন তাপমাত্রার পটাশিয়াম গ্যাসের কিছু ধর্ম ব্যাখ্যা করতে শূন্য তাপমাত্রার তত্ত্ব খাটবে না! এর কারণ হল, এই ক্ষেত্রে-ও ‘ফার্মি এনার্জী’-র সাপেক্ষে তাপমাত্রার তুলনা করতে হবে। ধাতুর মধ্যে ইলেক্ট্রন-এর ফার্মি তাপমাত্রা হল প্রায় দশ হাজার কেলভিন, তাই শ্বেত বামন তারার মতই হিসেবের হেরফেরের পরিমান খুবই কম (প্রায় ০.০৯%) । তাই ঘরের তাপমাত্রা এই ফার্মি এনার্জীর তুলনায় নগন্য। অন্যদিকে, পটাশিয়ামের পরীক্ষায় এই মাইক্রোকেলভিনের কাছের তাপমাত্রা পটাশিয়াম গ্যাসের ফার্মি তাপমাত্রার কাছাকাছি। ফার্মি তাপমাত্রা নির্ভর করে ফার্মিয়নের ভর ও ঘনত্বের উপর। পটাশিয়াম পরমাণু ইলেক্ট্রনের তুলনায় প্রায় ৭৩,০০০ গুণেরও বেশি ভারী, তার উপর পরীক্ষাগারে লেজারের সাহায্যে ঠান্ডা করে পাওয়া পটাশিয়াম গ্যাসের ঘনত্ব ধাতুর মধ্যে থাকা ইলেক্ট্রনের ঘনত্বের কোটিভাগেরও কম। তাই তার ফার্মি এনার্জী-ও অনেক কম, তা মাইক্রোকেলভিন তাপমাত্রার কাছেই। তাই ৩০০ কেলভিনের ইলেকট্রন খুব ঠান্ডা, কিন্তু ০.০০০ ০০১ কেলভিনের পটাশিয়াম গ্যাস বেশ গরম!

অতিরিক্তঃ

তারাদের জ্বালানী ফুরিয়ে যাওয়া থেকে মৃত্যু, আর সেই সাথে সুপারনোভার জন্মের রোমাঞ্চকর কাহিনী ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত হয়েছে এই লেখাতে।

ফার্মি এনার্জী ও ফার্মি তাপমাত্রা – ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন – এরা হল ফার্মিয়ন। একসাথে অনেক ফার্মিয়ন একটি বস্তুর মধ্যে থাকলে তাদের এক মজার ধর্ম দেখা যায়। কোন দুটো ফার্মিয়ন একদম একই রকম বা identical হয় না। অর্থাৎ তাদের সবাইকে একই শক্তিস্তরে পাওয়া সম্ভব নয়। শূন্য তাপমাত্রায় কিছু সংখ্যক ফার্মিয়নের সর্বাধিক শক্তি (সর্বনিম্ন শক্তির তুলনায়)-কে ফার্মি শক্তি বলা হয়। এই ফার্মি শক্তির মান নির্ভর করে ফার্মিয়নের ঘনত্ব আর ভরের উপর। ঘনত্ব বাড়লে ফার্মি তাপমাত্রা বাড়ে, কিন্তু ভর বাড়লে ফার্মি তাপমাত্রা কমে। ফার্মি শক্তিকে এক তুল্য তাপমাত্রা হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই ‘ফার্মি তাপমাত্রা’ হিসেব করা খুব সহজ – ফার্মি এনার্জী-কে একটি ধ্রুবক সংখ্যা (Boltzmann constant) দিয়ে ভাগ করলেই ফার্মি তাপমাত্রা পাওয়া যায়। কোন বস্তুর তাপমাত্রা ফার্মি তাপমাত্রার সমতুল্য হলে বা ফার্মি তাপমাত্রার থেকে বেশি হলে আর শূন্য তাপমাত্রার তত্ত্ব ভালভাবে খাটে না, যেমনটি এই লেখার উদাহরণে বোঝানো হয়েছে।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/pathak2_whitedwarf_zero_kelvin_approximation