18-02-2026 14:10:29 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

ওজোন সংকট : মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিবৃত্ত

Link: https://bigyan.org.in/ozone-layer-prevention

সার্বজনীন ছাতা

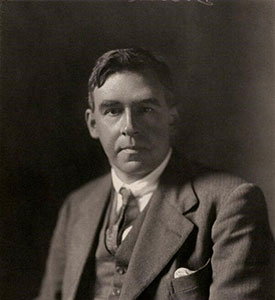

পৃথিবীর শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য থেকে প্রতিদিন নানারকম রশ্মি আসে পৃথিবীতে। এতে যেমন রয়েছে কিছু রশ্মি যা তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রাণের জন্য অপরিহার্য, যেমন আমাদের দৃশ্যমান বর্ণালী (যে রশ্মিদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 400 -700 nm)। আবার আলট্রা ভায়োলেট (100 – 400 nm) , X-ray (0.01 – 10 nm) , (গামা) ray (0.1 – 0.000001 nm) ইত্যাদির মতো অত্যন্ত ক্ষতিকারক কিছু রশ্মি (এদের আমরা বলি ionizing radiation) সূর্য থেকে নির্গত হয়। যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wavelength, যার একককে গ্রিক অক্ষর ল্যাম্বডা (

) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়) যত ছোট, তার শক্তি (energy) তত বেশি। এই ক্ষতিকারক রশ্মিগুলো পৃথিবীর ওপর এসে পড়লেই সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দফারফা হয়ে যাবে। প্রাণ বলে পৃথিবীতে কিছুই আর থাকবে না। পৃথিবী হয়ে যাবে চাঁদ অথবা মঙ্গলের মতো ধূসর প্রাণহীন মরুভূমি। আর শুধু সূর্যই নয়, অন্যান্য তারা থেকেও মহাশূন্যের মাধ্যমে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে এরকম নানান ক্ষতিকর রশ্মি।

তাহলে আমরা বেঁচে আছি কী করে? এইসব ক্ষতিকর রশ্মির হাত থেকে আমাদের আড়াল করছে কে? অনেকেই এতক্ষণে বুঝে গেছো হয়তো আমি কীসের কথা বলছি। হ্যাঁ, ওজ়োন (ozone) স্তর। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠ থেকে 15-35 km উপরে এর অবস্থান। এই স্তরে ওজ়োন নামক একটা গ্যাসের (O3) অস্তিত্ব পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে।

ওজ়োন একরকম গ্যাস যার 1টি অণু 3টি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত, সংক্ষেপে O3। বায়ুমণ্ডলে এর সর্বাধিক ঘনত্ব পাওয়া যায় প্রায় 32 কিলোমিটার উপরে যেটা সমগ্র বায়ুর 0.0015.%। অনুপাতটা নগণ্য হলেও এর কেরামতি কিন্তু মারাত্মক। সূর্য বা মহাকাশ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মিগুলোর কথা বলছিলাম তার অধিকাংশই শুষে নেয় এই গ্যাস। X-ray , গামা রশ্মি, বিশেষ করে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি হলে তো কথাই নেই। তিন ধরনের আলট্রা ভায়োলেট হয়:

| UV র প্রকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য ( |

| UV-A | 315 – 400 nm |

| UV-B | 280 – 315 nm |

| UV-C | 100 – 280 nm |

এদের মধ্যে সবচাইতে ক্ষতিকারক UV-C -কে ওজ়োন স্তর প্রায় পুরোটাই আটকে দেয়। ফলে বলা যেতে পারে এই ওজ়োন স্তর একটা ছাতার মতো কাজ করে। এই স্তর না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত অনেকদিন আগেই।

অথচ ওজ়োন গ্যাস কিন্তু মানুষের বা অন্য প্রাণীদের পক্ষে বিষাক্ত, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

গোড়ার কথা

প্রায় 60 কোটি বছর আগে, বায়ুমণ্ডলে কোনো ওজ়োনের অস্তিত্ব ছিল না। তখন প্রাণ ছিল সমুদ্রের গভীরে, যেখানে এই ক্ষতিকারক বিকিরণ প্রবেশ করতে পারতো না। আস্তে আস্তে ওজ়োন অণু তৈরি হয়ে যখন ক্ষতিকর রশ্মিগুলো আটকে দিলো, অপেক্ষাকৃত অগভীর সমুদ্রেও প্রাণীরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারলো। আরো পরে, ওজ়োনের ঘনত্ব যত বৃদ্ধি পেতে লাগলো, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বৈচিত্র্যও তত বাড়তে লাগলো। ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন কোষ তৈরি হয়ে এমন প্রাণ এলো যারা ডাঙাতেও দিব্বি থাকতে পারে।

এই ঘটনাটিকে বিজ্ঞানীরা এক নতুন কালের সূচনা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। আরো বিশদে বললে, এই সময়টাকে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান (Precambrian) কালের অবসান ও ক্যামব্রিয়ান কালের প্যালিওজোয়িক (Paleozoic) যুগের সূচনা হিসেবে ধরা হয়।

ওজোন গ্যাস আবিষ্কার (1839)

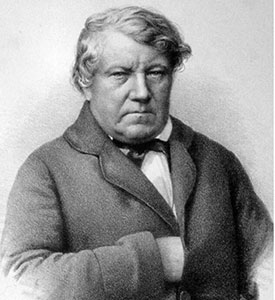

এবার 60 কোটি থেকে একটা লম্বা লাফ দিয়ে ফিরে আসা যাক আজ থেকে প্রায় 150 বছর আগে, 1839 সালের 13ই মার্চ সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরের ইউনিভার্সিটিতে (University of Basel)। সেখানকার গবেষণাগারে ‘ক্রিস্টিয়ান শনবেইন’ (Christian Friedrich Schönbein) জলের তড়িৎবিশ্লেষণের ওপর গবেষণা করছিলেন।

শনবেইন লক্ষ্য করলেন জলের তড়িৎবিশ্লেষণ করার সময় বিক্রিয়াটি থেকে একটা অস্বস্তিকর পোড়া পোড়া গন্ধওলা গ্যাস বেরোচ্ছে। বিশেষত পজিটিভ ইলেক্ট্রোডের কাছে। উনি এই গ্যাসটি আলাদা করে সংগ্রহ করেন এবং তাঁর এক বন্ধু এই গ্যাসের নাম দেন ozone, গ্রীক শব্দ ozine থেকে, যার অর্থ ঘ্রাণ নেওয়া (to smell)।

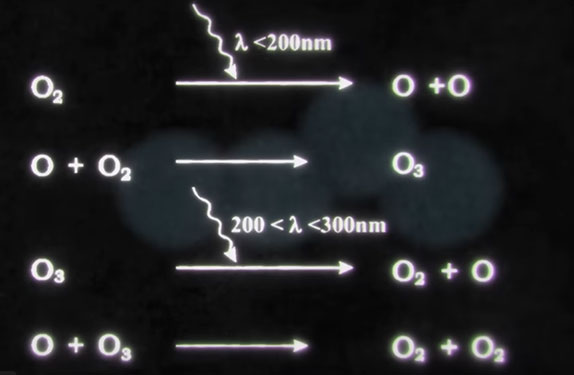

এর প্রায় 26 বছর পর 1865তে জানা যায় একটি ওজ়োন অণু 3টি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। 1921 সালে গর্ডন ডবসন (Gordon Miller Bourne Dobson) নির্মাণ করলেন ডবসন স্পেক্ট্রোফটোমিটার যেটা দিয়ে বাতাসে ওজ়োন ঘনত্ব মাপা যায়। ওনার সম্মানে এই ঘনত্বের (বাতাসে ওজ়োনের) একক পরিমাপ হলো ডবসন ইউনিট। এরপর 1930 সালে সিডনি চ্যাপম্যান (Sydney Chapman) ওজ়োন কীভাবে বায়ুমণ্ডলে তৈরি হয় তার রহস্য ভেদ করেন।

বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত অক্সিজেন থেকে ওজ়োন তৈরি হয়ে চলেছে আবার ওজ়োন ভেঙে তৈরি হচ্ছে অক্সিজেন। এই বিক্রিয়াগুলি সবসময় চক্রাকারে হয়ে চলেছে। এর আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এই চক্রটির নাম চ্যাপম্যানের চক্র (Chapman’s Cycle)।

বিপদের পূর্বাভাস

1974 সালের জুন মাসে নেচার পত্রিকায় Mario J. Molina এবং F. Sherwood Roland -এর লেখা একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় যার নাম “Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone” । সোজা বাংলায় বলতে গেলে “ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা ওজ়োন এর ধ্বংস সাধন“… সেটা আবার কী?

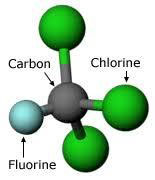

1930 সাল থেকে 80-এর দশকের শেষ অব্দি একটি রাসায়নিক, যার পোশাকি নাম ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (Chlorofluorocarbon) বা CFC বহুল ব্যবহার করা হতো। নামেই এর পরিচয়। ক্লোরিন, ফ্লোরিন এবং কার্বন সহযোগে তৈরি এই যৌগটি ব্যবহার করা হতো প্রত্যেকটি ফ্রিজে, যে-কোনো স্প্রেতে (যেমন পারফিউম, বডিস্প্রে)। এছাড়াও আরো নানাবিধ কাজে এর ব্যবহার ছিল। যেহেতু এই যৌগটি বিষাক্ত নয়, অদাহ্য আর অতি বিক্রিয়াশীল নয়, 1930 নাগাদ এর আবিষ্কারের পর এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।

ওপরের গবেষণাপত্রে মলিনা আর রোলান্ড এই ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের ওজ়োন স্তরের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব দেখালেন। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন যে বাতাসে মিশছে এবং তার ফলে যেসব ক্লোরিন অণু তৈরি হচ্ছে সেগুলো ওজ়োন স্তরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

আগেই বলেছি CFC খুব স্থিতিশীল যৌগ। কিন্তু

- বায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মির প্রভাবে এটি ভেঙে গিয়ে ক্লোরিন পরমাণু নিঃসরণ করে।

- এই ক্লোরিন পরমাণু এরপর একটা ভয়ানক বিক্রিয়া শুরু করে দেয়। এই ক্লোরিন পরমাণু ওজ়োনের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে ক্লোরিন মনোঅক্সাইড আর অক্সিজেন অণু ।

- পর্যায়ক্রমে এই ক্লোরিন মনোঅক্সাইড, অক্সিজেনের পরমাণুর (চ্যাপম্যান সাইকেল থেকে নিঃসৃত) সাথে বিক্রিয়া করে জন্ম দেয় ক্লোরিন পরমাণু এবং অক্সিজেন অণু।

- এই ক্লোরিন পরমাণু আবার আরেকটি ওজ়োনের অণুর সাথে বিক্রিয়া করে সেই অণুটিকেও ভেঙে দেয়।

এইভাবে একটা ক্লোরিন পরমাণু পর্যায়ক্রমে একসাথে অনেক ওজ়োনের অণুকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম। এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা বিক্রিয়া শৃঙ্খল শুরু হবার আগে ও শেষ হয়ে যাবার পর অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে (1টি করে) [আর 1টি ওজ়োনের অণু এবং 1টি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত হচ্ছে 2টি অক্সিজেন অণু]। তাই ক্লোরিন এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে মাত্র।

একটা ক্লোরিন পরমাণু পর্যায়ক্রমে একসাথে অনেক ওজ়োনের অণুকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম। ক্লোরিন ওজোন ভেঙে ফেলার বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে মাত্র।

ব্যাস! আর যায় কোথায়! সবাই রে রে করে উঠলো। বিভিন্ন শিল্প, যেখানে CFC ব্যবহার হতো তারা উঠে পড়ে বলতে লাগলো যে এই গবেষণাপত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টা পুরোটাই ভ্রান্ত। আসলে চিন্তার কোনো কারণ নেই, এই প্রভাব ততটাও মারাত্মক নয়। বলাই বাহুল্য এই দলে যারা; তারা কি সংখ্যায়, কি প্রতিপত্তিতে, কি অর্থে… সব দিক দিয়েই বিরাট। তাদের ভাড়া করা বিজ্ঞানীরা, প্রচারমাধ্যমগুলিতে হৈ হৈ করে উঠলো। গবেষণাপত্র বেরোলো যে CFC-র প্রভাব অতি নগণ্য। মাত্র 2-4% হারে ওজোন ধ্বংস হবে। বিপদ আসতে আসতে 2099 সাল লেগে যাবে।

কিছুদিনের মধ্যেই এই দুই বিজ্ঞানীর স্বর আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ লোকে ভুলেই গেলো গবেষণাপত্রটির কথা।

আচমকা বিপদঘণ্টা

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। 1982 সাল। দুই মেরুতেই, বিশেষত দক্ষিণ মেরুতে নানান দেশের গবেষণাকেন্দ্র আছে যেখানে বিজ্ঞানীরা নিযুক্ত রয়েছেন নানান গবেষণায়। মেরুপ্রদেশে কেন গবেষণাকেন্দ্র খুলতে গেল, এইটা যদি তোমাদের মনে হয়, তাহলে বলি, সেই সময় এই নিয়েও প্রতিবাদ উঠেছিল এক শ্রেণীর মানুষের থেকে। তাদের বক্তব্য ছিল, চাঁদে যাওয়া বা মহাকাশে যাওয়ার মতো বেকার পয়সা খরচ হচ্ছে এতে। কিন্তু মেরু প্রদেশে গবেষণাকেন্দ্র খুলে কী লাভ হলো, আশা করি এই গল্পেই সেটার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

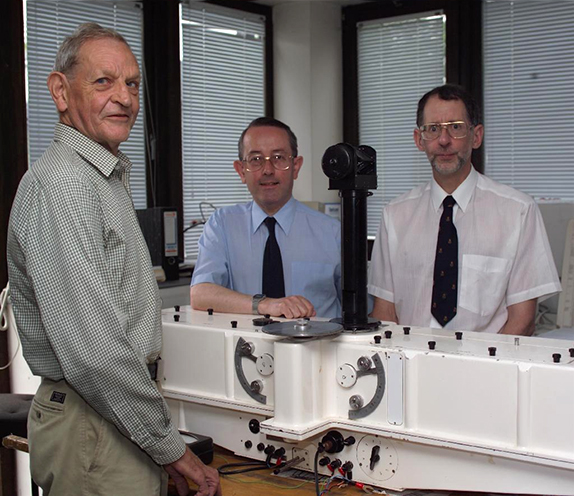

এন্টার্কটিকার (দক্ষিণ মেরু) এমনি এক গবেষণাকেন্দ্রে এক ব্রিটিশ ভূতাত্ত্বিক জোসেফ ফারম্যান (Joseph Farman) বায়ুমণ্ডলে ডবসন স্পেক্ট্রোমিটারের সাহায্যে ওজ়োন এর ঘনত্ব মাপছিলেন। উনি লক্ষ্য করলেন যা রিডিং হবার কথা তার থেকে যন্ত্র প্রায় 40% কম দেখাচ্ছে। উনি ভাবলেন যন্ত্রটি বোধহয় বিগড়েছে। উনি সেটা নিয়ে আর বেশি না ভেবে দেশে ফিরে গেলেন আর তার পরের বছর একটি নতুন যন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। কিন্তু এবারেও সেই একই অবস্থা। বরঞ্চ আগের বছরের চেয়ে ঘনত্ব আরো কম! আবার উনি ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে, ভাবলেন আবার কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে নির্ঘাত। কারণ এতো কম ঘনত্ব স্বাভাবিক নয়। আর যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো NASA -র ডজন ডজন স্যাটেলাইট চক্কর দিচ্ছে পৃথিবীকে, তারাই তো আগে ডিটেক্ট করতো।

সব যন্ত্রের রিডিংই বলছে বায়ুমণ্ডলে ওজ়োন এর ঘনত্ব স্বাভাবিক এর চেয়ে বিপদজনকভাবে কম।

1984 সালের অক্টোবরে তিনি এলেন এই রহস্য ভেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে। এবার উনি সঙ্গে আনলেন একাধিক পরিমাপ যন্ত্র। সেই যন্ত্রগুলিকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করলেন এন্টার্কটিকা জুড়ে। কোনো কোনোটার মধ্যে 1000 কিলোমিটারের তফাৎ। এবারও সব যন্ত্রের রিডিং একইরকম (স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক অনেক কম) দেখে উনি সিদ্ধান্তে এলেন যে কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয় ঘটছে। সব যন্ত্রের রিডিংই বলছে বায়ুমণ্ডলে ওজ়োন এর ঘনত্ব স্বাভাবিক এর চেয়ে বিপদজনকভাবে কম।

উনি নড়েচড়ে বসলেন। পত্রপাঠ NASA -র কাছে ছুটলেন যে তোমাদের স্যাটেলাইটগুলো কী বলছে বলো দেখি? আমি তো 3 বছর ধরে মেপে এই পেলাম। তোমরা কি কিছু বুঝতে পেরেছো?

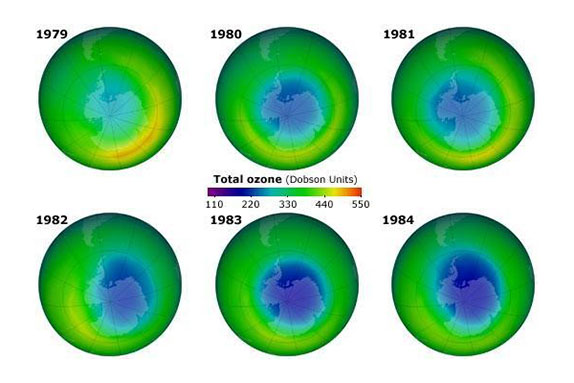

এর আগে যেহেতু এই বিষয়ে নিয়ে কেউ সেরকমভাবে মাথা ঘামায়নি, তাই স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ওজ়োন এর ঘনত্বের তথ্য নিয়ে কোনো গবেষণা উপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছিলো। টনক নড়লো এইবার। স্যাটেলাইট চিত্র দেখে তো সকলের চক্ষুস্থির। সেই 1979 থেকে শুরু হয়েছে ক্ষয়। দক্ষিণ মেরুর ওপর স্পষ্ট ওজ়োন স্তর এর এক বিরাট ছিদ্র।। প্রতি বছর উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এই ছিদ্র। গবেষণায় দেখা গেলো এভাবে চলতে থাকলে 2050 সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওজ়োন স্তর নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলশ্রুতি: এক প্রাণহীন পৃথিবী।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে শুধুমাত্র দক্ষিণমেরুর ওপরেই ছিদ্র হলো কেন? অন্য যে কোনো জায়গায় (বিশেষত উত্তর মেরুতে) হলো না কেন? এর উত্তর হলো মেরু অঞ্চলের এক বিশেষ ধরনের মেঘ সৃষ্টি হয় যাকে বলে polar stratospheric cloud। এই ধরনের মেঘে থাকে নাইট্রিক আর সালফিউরিক অ্যাসিড যা ক্লোরিন দ্বারা ওজ়োন ধংসকে ত্বরান্বিত করে।

CFC বনাম ওজ়োন:

এবার সবাই উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু CFC -র বহুল ব্যবহার কাটিয়ে উঠে ব্যবস্থা নিতে লেগে গেলো আরো 2 বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 1945 সালে পৃথিবীতে শান্তি এবং মানব কল্যাণ কামনায় নানা দেশের সরকার মিলে স্থাপন করা হয়েছিল ‘ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন’ বা UNO। সব দেশের সরকার কোনো একটি বিষয়ে একমত না হলেও, মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান তৈরি রাখার ক্ষেত্রে UNO-র ভূমিকা প্রশংসনীয়। 1986 সালে UNO -তে প্রস্তাব রাখা হলো বিশ্বজুড়ে CFC -র ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার। 1987 সালের montreal protocol অনুযায়ী CFC -র ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, এই বিষয়ে UNO -র সদস্য 192টি দেশ এই প্রস্তাবে একসাথে সহমত হয় যা UNO -র ইতিহাসে প্রথম। কোনো দেশ এই নির্দেশের বিরোধিতা করেনি বা নিষ্ক্রিয় থাকেনি।

ফলশ্রুতি হিসেবে CFC ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যবহার করা শুরু হয় HFC যা ওজ়োন এর সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না। আস্তে আস্তে চিত্র পাল্টাতে থাকে। ওজ়োন স্তরের ছিদ্র কমতে থাকে। এই ছিদ্র কিন্তু এখনো রয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন এভাবে চললে, 2045 সালের মধ্যে ছিদ্রটি সম্পূর্ণ ভাবে বুজে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

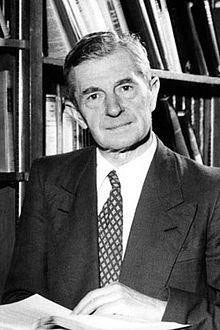

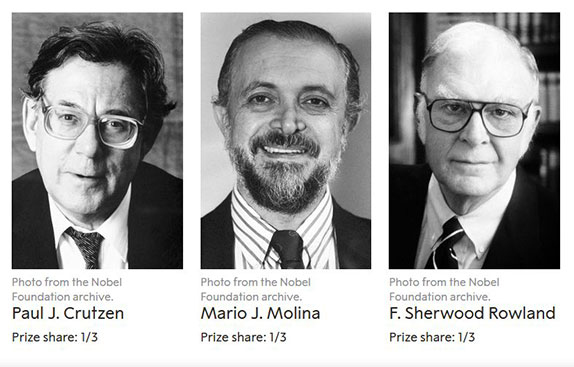

এবারে উপসংহারে আসা যাক। শুরু করেছিলাম 1974 সালে নেচার পত্রিকায় একটি গবেষণাপত্রের কথা দিয়ে। যেখানে Mario J. Molina এবং F. Sherwood Roland বিস্তর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন সত্যি কথা বলবার জন্য। তাদের গবেষণাকে রীতিমতো হেয় করা হয়েছিল সে সময়। দুঃখের বিষয় এই উপহাসকারী দলে ছিলেন আরো অনেক প্রথিতযশা গবেষক। তারপর অনেক জল গড়িয়েছে। অবশেষে 1995 সালে Paul J. Crutzen এর সাথে এই দু-জন ভূষিত হন কেমিস্ট্রি নোবেল পুরস্কারে।

“It really did spark research. They started a whole new field. You can now see around the world scientific journals by the score, research programs in universities, universities hiring people to work on these problems.”

PAUL J. Crutzen

Bibliography:

- Uncovering the hidden hazard of hairspray, Understanding Science (UC Berkeley)

- F. Sherwood Rowland, Cited Aerosols’ Danger, Is Dead at 84, NY times

- Ozone Warning : He Sounded Alarm, Paid Heavy Price, LA Times

- Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone, Nature

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/ozone-layer-prevention