19-02-2026 15:59:38 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

প্রাণের উৎস

Link: https://bigyan.org.in/originoflife

ভূমিকা

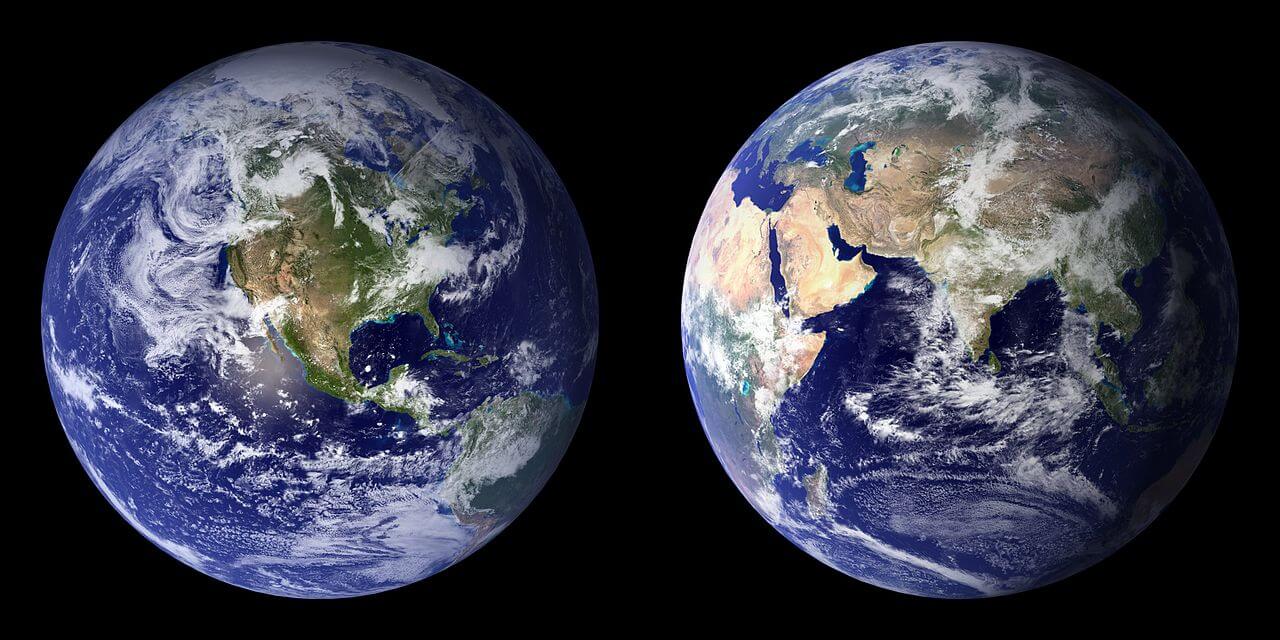

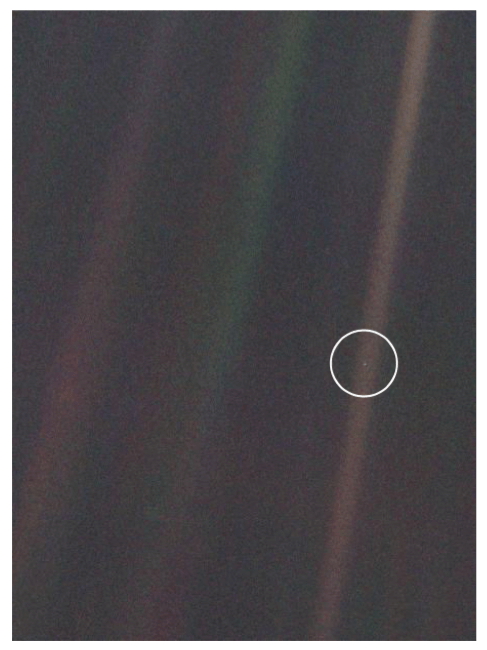

সময়টা ১৯৯০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, পৃথিবীর ৬০০ কোটি কিলোমিটার দূর থেকে ভয়েজার ১ মহাকাশযান তুলল পৃথিবীর সেই ছবি যেখানে পৃথিবীকে একটি ক্ষীণ বিন্দু আকারে দেখা যাচ্ছে। কার্ল সেগানের নিজের কণ্ঠে তাঁর অনুপ্রেরণাদায়ক দার্শনিক চিন্তাভাবনা আজও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মহাবিশ্বের বিশাল পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কত ক্ষুদ্র আর কত নগণ্য আমরা।

কত ঠুনকো আমাদের অস্তিত্ব অথচ এই পৃথিবী আর আমাদের অস্তিত্বের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদেরই দম্ভ। সেই দম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জানতে হবে এই পৃথিবীকে, বুঝতে হবে আমাদের উৎস রহস্য যা আজও আমাদের অজানা। সেই রহস্যের যত গভীরে যাবে তত বেশি করে ভালবাসবে এই পৃথিবীকে।

আমাদের চারপাশে প্রাণের এত কোলাহল। কিন্তু কোথা থেকে এলো এত প্রাণ? কীভাবে শুরু হলো প্রাণের এই পথ চলা? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ এই প্রশ্ন করে চলেছে। আজ বিজ্ঞানের এই জয়জয়কারের যুগে ফিরে দেখি এই প্রশ্নগুলোকে। কতটুকু জানতে পেরেছি আমরা? এখনো কী কী জানা বাকি?

পৃথিবীতে প্রাণের যে অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই তার জন্য দরকার তরল অবস্থায় জল। বিজ্ঞানীরা যখন ভিনগ্রহে প্রাণ খোঁজেন তখনও জল আছে কিনা আগে দেখেন। কারণটা খুব পরিষ্কার। আমাদের দেহের ৬০ শতাংশই জল তাই জল ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। প্রাণের মূল রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সবই জলের উপস্থিতিতেই হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো পৃথিবীতে এই জল কোথা থেকে এলো?

কোত্থেকে এলো এত জল?

আজ থেকে প্রায় ৪৫৪ কোটি বছর আগেকার কথা। সূর্যের তখন ছোটবেলা। আমাদের পৃথিবীরও জন্ম হয়েছে সবে। চারপাশ থেকে সে ক্রমশ সঞ্চয় করছে প্রচুর পাথরের চাঁই। সেই সময়টা ছিল ভয়ংকর। যেদিকেই তাকাও না কেন ছিল শুধু ফুটন্ত লাভা। এই সময় তরল অবস্থায় জলের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। তখন যদি কেউ পৃথিবীকে দেখত তাহলে স্বপ্নেও প্রাণের কথা তার মাথায় আসত না। এরপর প্রায় ৪৪ কোটি বছর কেটে গেছে কিন্তু দুর্যোগ তখনও কাটেনি। বরং শুরু হয়েছে আর এক অন্ধকার যুগ।

সব জল পৃথিবীর নিজের সম্পত্তি নাকি উল্কারা সঙ্গে করে এনেছিল জল?

যখন তখন চারিদিকে প্রচণ্ড উল্কাপাত হচ্ছে। প্রায় ৩০ কোটি বছর ধরে চলল এই উল্কাপাত। বিজ্ঞানীরা এই সময়ের এক গালভরা নামও দিয়েছেন, “বিলম্বিত ভারী গোলাবর্ষণ” (late heavy bombardment)। “বিলম্বিত” কারণ পৃথিবীর জন্মের ৪৪ কোটি বছর পরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এর পিছনে আসলে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি থাকা গ্রহাণুরাই দায়ী। তাঁরা অনেকেই মনে করেন এই উল্কারাই সঙ্গে করে এনেছিল জল। বিজ্ঞানীরা এতদিনে এও জেনেছেন যে সৌরমণ্ডলের অনেকখানি জল রয়েছে একদম শেষপ্রান্তে কাইপার বলয় (Kuiper Belt) আর উর্ট মেঘের (Oort Cloud) মধ্যে শক্ত বরফে ঢাকা ধূমকেতুদের মধ্যেও। তাহলে তো সেখান থেকে পৃথিবীতে আসা ধূমকেতুরাও আনতে পারে জল! অনেক বিজ্ঞানী আবার মনে করেন সব জল পৃথিবীর নিজের সম্পত্তি। জন্মের সময় থেকেই তার ভাগে পড়েছিল এই জল। কী ঝামেলা! কোন তত্ত্ব সঠিক সেটা কীভাবে যাচাই করা যায়?

কীভাবে যাচাই করা যায় কে ঠিক আর কে বেঠিক?

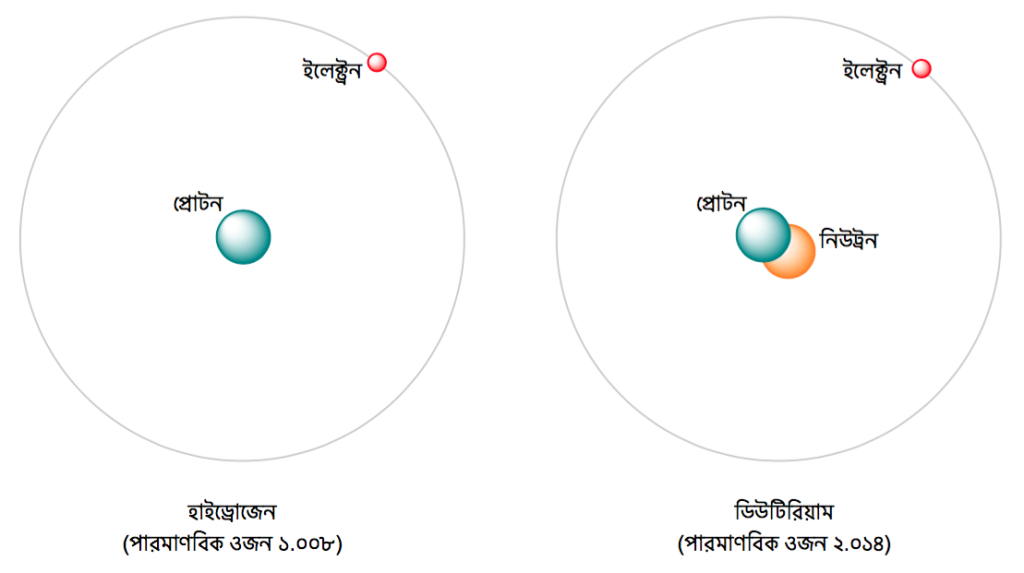

একটা উপায় হলো যদি কোনোভাবে পার্থিব জল আর অপার্থিব জলের তফাৎ করা যায়। মজার ব্যাপার হল জলের অণু দুটো হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরী হলেও দুটো অণুর মধ্যে কখনো কখনো ভরের রকমফের হতেও পারে। হাইড্রোজেন একটা প্রোটন কণা আর একটা ইলেক্ট্রন কণা নিয়ে তৈরী বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পরমাণু হলেও তার এক ওজনদার ভাই আছে যার নাম ডিউটিরিয়াম, যার একটা করে প্রোটন আর ইলেক্ট্রন ছাড়াও রয়েছে একটা নিউট্রন। প্রোটন আর নিউট্রন প্রায় সমান ভরের কণা। ইলেক্ট্রনের সেই তুলনায় ভর নেই বললেই চলে। কাজেই বুঝতে পারছ যে হাইড্রোজেনের এই ভাইটির কাছে একটা নিউট্রন বেশি থাকায় তার ভরও প্রায় দ্বিগুণ।

এইরকম দুটো পরমাণুর মধ্যে শুধুমাত্র নিউট্রন সংখ্যার তফাৎ হলে তাদের আইসোটোপ (isotope) বলা হয়। এই ডিউটিরিয়াম যখন জলের অণু তৈরী করে তখন তাকে “ভারী জল” বলা হয় কারণ তার ভর বেশি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিগ ব্যাং-এর প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত ডিউটিরিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরী হয়েছিল এবং তারপর থেকে নক্ষত্রের মধ্যে ডিউটিরিয়াম ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে হিলিয়াম তৈরীর মধ্য দিয়ে।

জলের D/H অনুপাত উৎসের ওপর নির্ভর করে।

ফলস্বরূপ বিশ্বজুড়ে জলের নানা উৎসেও ভারী ডিউটিরিয়াম (D) আর হালকা হাইড্রোজেনের (H) অনুপাত (D/H) সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে কমছে। কিন্তু বিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে D/H অনুপাত কী হবে তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত বেশি তাপমাত্রায় ভারী জলের অণুতে ডিউটিরিয়ামের সাথে হাইড্রোজেন পরমাণুর বিনিময় হয় তাই বরফওয়ালা ধূমকেতুতে D/H অনুপাত পৃথিবীর মত সূর্যের কাছাকাছি গ্রহের থেকে বেশি। এছাড়া আলোর বিকিরণে জলের অণু ভেঙে গেলে ভারী ডিউটেরিয়াম পড়ে থাকে আর হালকা হাইড্রোজেন সেই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল থেকে হারিয়ে যায়। মূলত এইসব কারণ ও আরও অন্যান্য কারণে জলের D/H অনুপাত উৎসের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। আর এই তথ্য দিয়েই অনুমান করা যেতে পারে দুটি দূরবর্তী স্থানের জলের উৎস একই কিনা। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে, ধূমকেতুতে, অন্য গ্রহাণুতে, চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে, এমনকি মহাজাগতিক ধুলোর মেঘে থাকা জলেও এই D/H অনুপাত খুঁজে চলেছেন শুধুমাত্র বোঝার জন্য যে কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে।

কোথাকার জল কোথায় গড়ালো?

উর্ট মেঘের ধূমকেতুর জলে D/H অনুপাত পৃথিবীর জলের D/H অনুপাতের থেকে অনেক বেশি (প্রায় দুই থেকে তিন গুণ)। কাজেই ধূমকেতুরা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ গেল। অথচ মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে গ্রহাণু বলয়ে (asteroid belt) থাকা গ্রহাণুদের জলে D/H অনুপাত প্রায় পৃথিবীর মতই। তার মানে কি পৃথিবীর জলের উৎস এই গ্রহাণু বলয়? “বিলম্বিত ভারী গোলাবর্ষণের” সময়েই কি গ্রহাণুরা উল্কা হয়ে নিয়ে এসেছিল সব জল? এক একটি উল্কার মধ্যে খুব বেশি জল তো ছিল না, তাহলে এত জল কীভাবে এলো? উল্কাদের সমর্থকরা যুক্তি দিলেন ৩০ কোটি বছর তো কম সময় নয়। এছাড়া পৃথিবীর জন্মের সময়ে উপস্থিত সমস্ত জল প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্প হয়ে সৌর ঝড়ে নিশ্চয় উড়ে গেছিল। কাজেই উল্কারাই ভরসা। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

আগে ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করতেন পৃথিবীর ভূত্বক অনেক সময় নিয়েছে ঠাণ্ডা আর শক্ত হতে, জন্মের পরে প্রায় ৭৪ কোটি বছর পর্যন্ত। কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানী ময়েশেস ২০০১ সালের গবেষণাপত্রে পৃথিবীর ভূত্বকে জলমণ্ডলের আবির্ভাবের নতুন ধারণা দিলেন। একধরনের খনিজের রাসায়নিক গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর গবেষণা ইঙ্গিত দিল পৃথিবীর জন্মের প্রায় ২৪ কোটি বছরের মধ্যেই শক্ত ভূত্বকের আবির্ভাব হয়েছিল আর সেইসঙ্গে ছিল তরল জলের অস্তিত্ব। এই জল হয় পৃথিবীর ভেতর থেকে ভূত্বকে বেরিয়ে এসেছিল, নয়তো বাতাসে থাকা বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে নেমে এসেছিল তরল হয়ে। তরল জলের ইঙ্গিত? তার মানে পৃথিবীর তাপমাত্রাও নিশ্চয় অনেকটাই আজকের মতই ছিল! এরপরে নিশ্চয় তোমাদের মনেও উঁকি দিচ্ছে “সেই সন্দেহ”। প্রাণের সম্ভাবনাও তাহলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেই সময়।

পৃথিবীর জন্মের প্রায় ২৪ কোটি বছরের মধ্যেই শক্ত ভূত্বকের আবির্ভাব হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ২০০৫ সালে জাপানি ভূবিজ্ঞানী মিসাওয়া অন্যতম বৃহৎ গ্রহাণু ভেস্টার (Vesta) বয়স নির্ধারণ করলেন পৃথিবীর সমান। এছাড়া এও আবিষ্কার করলেন যে ভেস্টার জন্মের ২০ কোটি বছরের মধ্যেই শক্ত ভূত্বকের আবির্ভাব হয়েছিল। সম্প্রতি সেই সূত্র ধরে ২০১৪ সালে আমেরিকার উডস হোল ওশানোগ্রাফি ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন ভেস্টার জলে D/H অনুপাত একদম পৃথিবীর মত। পৃথিবী আর ভেস্টার ভূত্বক তাহলে বিজ্ঞানীরা যা মনে করতেন তার অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিল আর জলধারণ করতেও শুরু করেছিল। তাহলে কি গ্রহাণুরা প্রথম থেকেই পৃথিবীতে জল বয়ে আনছে? “বিলম্বিত ভারী গোলাবর্ষণের” আগে থেকেই?

২০০২ সালে মূলত নানা D/H অনুপাত বিচার করে ড্রেক ও রাইটার একটা তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন যে সূর্যের থেকে প্রায় ১ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (Astronomical unit) দূরত্বে আন্তঃ সৌরমণ্ডলেই ছিল পৃথিবীর জলের উৎস। ওঁদের সেই তত্ত্বে D/H অনুপাত ছাড়াও পৃথিবী আর জলবাহী উল্কাদের মধ্যে অসমিয়ামের আইসোটোপগুলির (187Os/188Os) তুলনা করলেন। পৃথিবীর এত পরিমাণ জল উল্কাদের আশীর্বাদে সম্ভব হলে D/H অনুপাতের মত অসমিয়ামের আইসোটোপগুলিও একই অনুপাতে থাকা উচিৎ পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে। কিন্তু তা তো নেই। একটা খটকা ঢুকে গেল উল্কাদের জল নিয়ে আসার তত্ত্বে। এর অর্থ অল্পবিস্তর জল বহন করে আনলেও গ্রহাণুরা সব জল আনে নি। তাহলে বাকি জল এলো কোথা থেকে? এতো মহা মুশকিল! আসামী তো কিছুতেই ধরা দিতে চাইছে না।

উত্তরের এত কাছে এসেও সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। জলের উৎস খোঁজা যে জলের মত মোটেই সহজ নয় তা বিজ্ঞানীরা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন। হাল ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীকেই জিগ্যেস করতে হবে এমন অবস্থা। পৃথিবীরও মনে হয় মায়া হলো বিজ্ঞানীদের দেখে। এরই মধ্যে পশ্চিম ব্রাজিলে ভূত্বকের ৬৬০ কিলোমিটার গভীর থেকে আগ্নেয়গিরির পথ বেয়ে বেরিয়ে এলো একটা ছোট্ট হীরে। অবশ্যই সিঁড়ি বেয়ে নয়, অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে দিয়েই! হীরে কার্বনের এক বিশেষ রূপ যাকে অ্যালোট্রোপ (allotrope) বলা হয় আর এখানে একটা কথা বিশেষ করে জানা দরকার সেটা হলো হীরে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত পদার্থ। অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে হীরের জন্ম হতে পারে আর সেই সময় তার মধ্যে অন্য কোনো খনিজ আটকে পড়লে তার আর চিন্তা নেই। অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বলন্ত লাভার প্রচণ্ড তাপেও সেই খনিজ অটুট থাকবে। এই হীরের মধ্যে পাওয়া গেল খুবই ছোট্ট রিংউডাইট শ্রেণীর খনিজ যা এর আগে শুধুমাত্র উল্কাপিণ্ডেই পাওয়া গেছিল। এই রিংউডাইট তার ওজনের তুলনায় বিপুল পরিমাণ জল ধারণ করতে পারে। ভূপৃষ্ঠের নিচে যে পরিমাণ রিংউডাইট আছে তার ভিত্তিতে এবং ভূকম্পনের তথ্য বিশ্লেষণ করে অবশেষে ২০১৪ সালে স্মান্দ ও জেকবসেন এক বিস্ফোরক তথ্য ঘোষণা করলেন। পৃথিবীর ৬৬০ কিলোমিটার নিচে লুকিয়ে রয়েছে বিপুল জলের উৎস যা সমস্ত মহাসাগরের জল মিলিয়েও ৩ গুণের বেশি। ড্রেক আর রাইটারের সেই পুরনো সন্দেহই ঠিক হলো তাহলে। পৃথিবী মোটেই গ্রহাণুদের ওপর জলের জন্য ভরসা করে বসে ছিল না। সব উত্তর লুকিয়ে ছিল পৃথিবীর গভীরেই।

পৃথিবীর ৬৬০ কিলোমিটার নিচে লুকিয়ে রয়েছে বিপুল জলের উৎস যা সমস্ত মহাসাগরের জল মিলিয়েও ৩ গুণের বেশি।

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে কতখানি জল আছে তার একটা ধারণা পাবে নিচের ছবিটি থেকে। সমস্ত ভূপৃষ্ঠের জল একসঙ্গে আনলে কেমন লাগবে সেটাই দেখা যাচ্ছে এখানে। এই জলের গোলকটির ব্যাস প্রায় কলকাতা থেকে বৃন্দাবনের দূরত্বের (প্রায় ১৩৮০ কিলোমিটার) সমান আর আয়তন ১৩৮ কোটি ঘন কিলোমিটার।

এত গেল পৃথিবীর জলের গল্প কিন্তু তারও আগে কোথায় ছিল সেই জল? সেই জল কিন্তু আসলে সৌরমণ্ডলে তৈরী হয়নি। পৃথিবীর থেকে, এমনকি সূর্যের থেকেও অনেক অনেক পুরনো সেই জল। কত পুরনো? সূর্যের পূর্বপুরুষ সৌর নীহারিকার (Solar nebula) জন্মের আগে এই জল ছিল আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের (interstellar cloud) মধ্যে বরফ হয়ে। এতকিছু জানা তো হলো, এখন এই লেখার অক্ষরগুলো থেকে চোখ সরিয়ে ভালো করে এক গ্লাস জল খেয়ে দেখো তো গায়ে কাঁটা লাগে কিনা। তোমাদের শরীরে কমপক্ষে ৪৬০ কোটি বছরের বা তারও প্রাচীন জল ঢুকে গেল !!!

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/originoflife