15-02-2026 19:49:23 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

আজকের পরশ পাথর (অর্ধপরিবাহীর দাপট - পর্ব ১)

Link: https://bigyan.org.in/new-age-philosopher-stone

অর্ধপরিবাহী অর্থাৎ সেমিকন্ডাক্টর শব্দটার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় নবম শ্রেণীতে। যেদিন আমার পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক বলে উঠলেন “পুরো বিশ্বটাই তো আজ সেমিকন্ডাক্টরে চলছে। তুমি যে ফোন আর ল্যাপটপ ব্যবহার করছো সেগুলো তো সেমিকন্ডাক্টর দিয়েই তৈরী।” খুব আশ্চর্য লেগেছিল কথাটা — পরিবাহী না কেন? সেমিকন্ডাক্টর কেন? যে কিনা পুরোপুরি বিদ্যুৎ এর পরিবহন-ও করতে পারেনা সে কেন এত গুরুত্ব পাচ্ছে ?

প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক যে কেন কেউ পরিবাহী হয় আর কেউ অপরিবাহী হয়।

বিদ্যুৎ পরিবহনের রহস্য

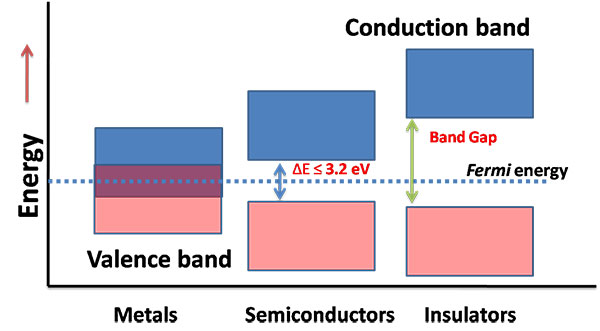

বিদ্যুৎ পরিবহনের কথা ভাবলে পদার্থকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়:

- পরিবাহী: এরা খুব সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করে। বৈদ্যুতিক সংযুক্তকরণের যে তার ব্যবহার হয় তা আসলে পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী। যে কোনো ধাতব জিনিসই পরিবাহী হয়, কিন্তু আমরা সাধারণত যে বৈদ্যুতিক তার দেখি সেগুলো তৈরী হয় তামা দিয়ে।

- অন্তরক: এরা মোটেই বিদ্যুৎ পরিবহন করতে চায় না। তামার তারের উপর যে প্লাস্টিকের (আসলে পিভিসি) ন্যায় পদার্থের আবরণ থাকে সেটা আসলে অন্তরক।

কিন্তু এই দুই এর মাঝে এমন কিছু পদার্থ আছে যারা বিশেষ অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে, আবার বিশেষ অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। এরাই হল অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর। বহুল ব্যবহৃত কিছু সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে রয়েছে:

- সিলিকন:

- জার্মেনিয়াম:

- গ্যালিয়াম-আর্সেনাইড:

কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের পরিবহন ক্ষমতা বিভিন্ন হয় কেন?

বিদ্যুৎ হলো ইলেকট্রন কণার স্রোত। ইলেকট্রন থাকে বিদ্যুৎ পরিবহনকারী পদার্থের মধ্যেই। কিন্তু সেগুলো যেভাবে খুশি চলতে পারে না। খুব গভীরে না গিয়ে বিষয়টি আলোচনা করা যাক —

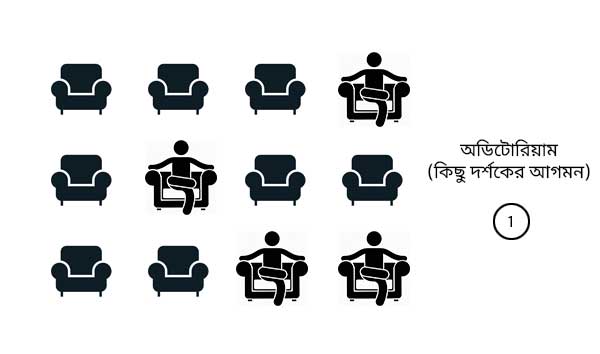

ধরো দুটো আলাদা অডিটোরিয়াম। দুটো রুমেই তিনটে চেয়ার এর সারি আছে আর প্রতিটি সারিতে চারটি করে চেয়ার আছে। মানে দুটি অডিটোরিয়ামেই বারোটি করে চেয়ার আছে। প্রথম অডিটোরিয়ামে কোনো দর্শক নেই, কিন্তু দ্বিতীয় অডিটোরিয়ামটি পুরোপুরি ভর্তি মানে ১২ জন দর্শক উপস্থিত।

অডিটোরিয়ামের নিয়ম হচ্ছে কোনো ব্যক্তি তখনি অন্য কোনো চেয়ারে গিয়ে বসতে পারবে যদি সেই চেয়ারটি আগে থেকেই খালি থাকে। আরেকটি নিয়ম হলো কোনো দর্শক নিজে থেকে অন্য অডিটোরিয়ামে চলে যেতে পারবে না।

এমন অবস্থায় কোনো দর্শকের পক্ষেই কি স্থান পরিবর্তন সম্ভব? না! কারণ প্রথম অডিটোরিয়াম পুরোপুরি খালি আর দ্বিতীয়টিতে কোনো খালি চেয়ার নেই, তাই কোনো দর্শকের পক্ষেই তার স্থান পরিবর্তন করে চলাচল করা সম্ভব না। দর্শকরা এখন বন্দী অবস্থায়। (মনে রেখো, একটা অডিটোরিয়াম থেকে অন্যটাতে যাওয়া যাবে না।)

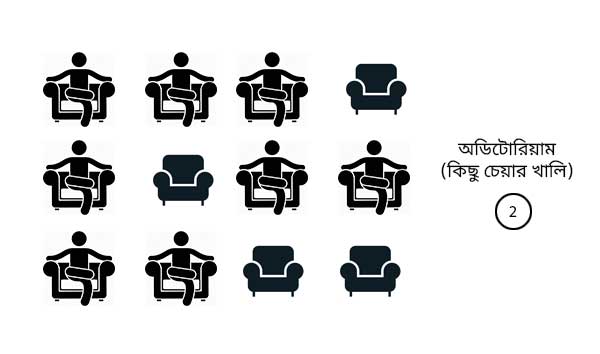

এবার ধরা যাক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৪ জন দর্শককে ভর্তি থেকে খালি অডিটোরিয়ামে পাঠানো হলো। সুতরাং এখন প্রথম অডিটোরিয়ামে ৪ জন আর দ্বিতীয় অডিটোরিয়ামে ৮ জন ব্যক্তি।

নতুন বিন্যাসে প্রথম অডিটোরিয়ামে ৪জন ব্যক্তির জন্য ৮টি খালি চেয়ার আর দ্বিতীয়টিতে ৮জন ব্যক্তির জন্য ৪টি খালি চেয়ার রয়েছে। এইবার দর্শকদের পক্ষে স্থান পরিবর্তন সম্ভব। একসাথে প্রথম অডিটোরিয়ামের ৪জন ব্যক্তিই স্থান পরিবর্তন করতে পারবে কারণ সেখানে খালি চেয়ারের সংখ্যা হলো ৮। কিন্তু দ্বিতীয় অডিটোরিয়ামে একসাথে কেবল ৪জন ব্যক্তিই স্থান পরিবর্তন করতে পারবে কারণ সেখানে ব্যক্তি সংখ্যা ৮ হলেও খালি চেয়ার এর সংখ্যা কেবল ৪। অর্থাৎ, দুটো অডিটোরিয়াম মিলিয়ে একসাথে ৪ + ৪ = ৮ জন ব্যক্তি স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

পদার্থের মধ্যে থাকা ইলেকট্রনগুলো ঠিক এমনি। কোনো এক মুহূর্তে একটি ইলেকট্রন একটি বিশেষ ‘শক্তিস্তর’-এ (energy level) বা ‘চেয়ার’-এ বসে থাকে। কোনো একটি পদার্থের অনেক অনেক শক্তিস্তর হয়, প্রতিটি স্তরে একটি করেই ইলেক্ট্রন থাকতে পারে।

খুব কাছাকাছি শক্তির স্তরগুলো মিলিয়ে এক একটা শক্তি-পটি (energy band) বা ‘অডিটোরিয়াম’ তৈরী হয়। এই স্তরগুলোর শক্তি খুব কাছাকাছি হওয়ায় ইলেক্ট্রন এদের মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে — ঠিক যেমন দর্শক একই অডিটোরিয়ামে আরেকটি ফাঁকা চেয়ারে অনায়াসে চলে যেতে পারে।

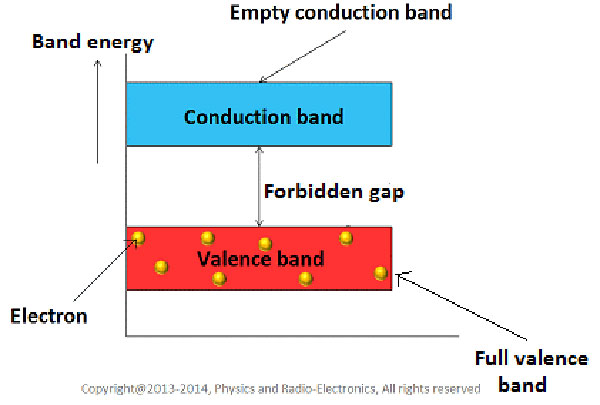

প্রতি পদার্থের মধ্যেই দু’রকমের এনার্জি-ব্যান্ড বা শক্তি-পটি থাকে ঠিক যেন দুটো অডিটোরিয়াম — এরা হলো কন্ডাকশন ব্যান্ড আর ভ্যালান্স ব্যান্ড।

কন্ডাকশন ব্যান্ড বলতে প্রথম অডিটোরিয়ামটাকে ভাবতে পারো আর দ্বিতীয় অডিটোরিয়ামটা ভ্যালান্স ব্যান্ডের অনুরূপ। পরমশূন্য তাপমাত্রায় ( 0 K বা -273 C) কোনো পদার্থের সব ইলেকট্রনগুলো ভ্যালান্স ব্যান্ড-এ থাকে আর কন্ডাকশন ব্যান্ড হয় পুরো খালি। ঠিক ‘দর্শকদের বন্দি থাকা অবস্থা’ যেন। অর্থাৎ কোনো ইলেকট্রন এখন চলাচল করতে পারবে না। এই তাপমাত্রায় বস্তুটি তড়িৎ পরিবহনে ব্যর্থ।

কিন্তু পদার্থটিকে ঘরের তাপমাত্রায় আনা হলে ভ্যালান্স ব্যান্ড-এর কিছু ইলেকট্রন পরিবেশের তাপ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ চলে যায়, ঠিক যেন দ্বিতীয় অডিটোরিয়াম থেকে প্রথম অডিটোরিয়ামে দর্শকদের আগমন হলো। এখন কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ যে ইলেকট্রনগুলো পৌছালো তাদের কাছে আছে ফাঁকা শক্তি স্তর বা ‘ফাঁকা চেয়ার’, ফলে কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেক্ট্রনগুলো চলাচল করতে সক্ষম অর্থাৎ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম। অপরদিকে ভ্যালান্স ব্যান্ড-এ কিছু ফাঁকা শক্তিস্তর অর্থাৎ ‘ফাঁকা চেয়ার’ এখন পড়ে আছে, কিন্ত এখানে ফাঁকা শক্তিস্তর এর থেকে ইলেকট্রন-এর সংখ্যা বেশি। তাই ভ্যালান্স ব্যান্ড-এ তড়িৎ পরিবহন ভ্যালান্স ব্যান্ড-এ থাকা ইলেকট্রন এর উপর নয়, সেখানকার ‘ফাঁকা চেয়ার’ মানে ফাঁকা শক্তিস্তর গুলোর উপর নির্ভর করে। পদার্থবিজ্ঞান এই ভ্যালান্স ব্যান্ডের ‘ফাঁকা চেয়ার’-গুলোকে “হোল” বলে। অর্থাৎ, কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ বিদ্যুৎ পরিবহন ইলেকট্রন দিয়ে হয় আর ভ্যালান্স ব্যান্ড-এ বিদ্যুৎ পরিবহন ‘হোল’ দিয়ে হয়।

একটা ইলেক্ট্রনের আধানকে দিয়ে চিহ্নিত করা যাক, যেখানে

Coulomb । ধরা যাক পরমশূন্য তাপমাত্রায় এক টুকরো সিলিকনের মধ্যে ভর্তি ভ্যালান্স ব্যান্ডে

সংখ্যক ইলেক্ট্রন ছিল আর ফাঁকা কন্ডাকশন ব্যান্ডে কোনো ইলেক্ট্রন ছিল না। এই অবস্থায় ভ্যালান্স ব্যান্ডের মোট আধান

, কন্ডাকশন ব্যান্ডের মোট আধান শূন্য, এবং টুকরোটাতে কোনো বিদ্যুৎ পরিবাহী কণা নেই।

এইবার সিলিকনের টুকরোটাকে ঘরের তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হলো। পরিবেশ থেকে তাপ সংগ্রহ করে সংখ্যক ইলেক্ট্রন ভ্যালান্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে গেলো। এই প্রক্রিয়ার ফলে ভ্যালান্স ব্যান্ডের মোট আধান দাঁড়ালো

এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মোট আধান দাঁড়ালো

।

আমাদের উপরের মডেল অনুযায়ী বলতে পারি ভ্যালান্স ব্যান্ডে n সংখ্যক ‘ফাঁকা চেয়ার’ বা ‘হোল’ তৈরী হলো। লক্ষ্য করে দেখো ভ্যালান্স ব্যান্ডের মোট আধানের পরিবর্তন হলো পরিমাণ। অর্থাৎ ঠিক যেন নতুন-তৈরী একেকটি ‘হোল’-এর আধান হচ্ছে

।

অর্থাৎ সেমিকন্ডাক্টরে বিদ্যুৎ পরিবহন নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা ভাবতে পারি যে ঘরের তাপমাত্রায় এইরকম পদার্থের মধ্যে দুই ধরণের আধানযুক্ত পরিবাহী কণা থাকে, ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন আর তার সমান কিন্তু বিপরীত আধানযুক্ত হোল। বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে এই দুই জাতীয় পরিবাহী কণার সংখ্যা সমান।

বুঝতেই পারছো পদার্থের মধ্যে যত বেশি কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেকট্রন আর ভ্যালান্স ব্যান্ডের হোল থাকবে সে তত ভালো বিদ্যুতের পরিবাহী হবে। কিন্তু সেটা হওয়ার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় ‘ব্যান্ডগ্যাপ’।

ভ্যালান্সব্যান্ডের ইলেকট্রন চাইলেই কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ যেতে পারেনা, কারণ ব্যান্ড পরিবর্তন করতে গেলে ইলেক্ট্রনকে অতিক্রম করতে হয় একগুচ্ছ নিষিদ্ধ শক্তিস্তর। এই নিষিদ্ধ শক্তিস্তরের সমষ্টিকেই বলা হয় ব্যান্ডগ্যাপ।

নিষিদ্ধ শক্তিস্তর এমন একটি শক্তিস্তর যেখানে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারে না। এই অতিক্রমের জন্যে যে শক্তি লাগে সেটাই ইলেক্ট্রন সংগ্রহ করে পরিবেশের তাপ থেকে। অর্থাৎ যে পদার্থের ব্যান্ডগ্যাপ যত কম একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তার কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ তত বেশি ইলেকট্রন থাকবে, ফলস্বরূপ পদার্থটি তত ভালো তড়িৎ পরিবাহী হবে।

পরিবাহী পদার্থদেরদের ব্যান্ডগ্যাপ অঞ্চল একেবারেই থাকে না, তাই তো তারা বিদ্যুৎ পরিবহনে সবার আগে। অন্তরকদের আবার ব্যান্ডগ্যাপ খুব বেশি তাই এরা বিদ্যুৎ পরিবহন করতে একেবারেই পারে না।

সেমিকন্ডাক্টরদের ব্যান্ডগ্যাপ হয় এই দুয়ের মাঝামাঝি। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রায় এদের কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ বেশ কিছু ইলেকট্রন পাওয়া যায়। সেমিকন্ডাক্টর-এর তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ভ্যালান্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনদের গায়ের জোরও বাড়ে। ছুটন্ত ইলেকট্রনগুলো তখন আরও সহজে ব্যান্ডগ্যাপ অতিক্রম করতে পারে এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড-এ পৌঁছায়। ফলে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সেমিকন্ডাক্টরদের পরিবহন ক্ষমতাও বাড়ে।

যখন ডোপিং করা আইনত

তাপমাত্রা বৃদ্ধিই একমাত্র উপায় নয় যাতে কোনো সেমিকন্ডাক্টরের পরিবহন ক্ষমতা পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই পরিবর্তন খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে করা যায় ডোপিং নামক এক বিশেষ পদ্ধতিতে। এতে সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের ভিতর নিয়ন্ত্রিত ভাবে বহিরাগত অন্য পদার্থের কিছু পরমাণু ঢোকানো হয়।

আগে আমরা দেখেছি বিশুদ্ধ সিলিকন বা জার্মানিয়ামের মধ্যে ইলেক্ট্রন ও হোলের সংখ্যা সমান। ডোপিং-এর ফলে সেমিকন্ডাক্টরটির ভিতর ইলেক্ট্রন (কন্ডাকশন ব্যান্ডের) অথবা ‘হোল’ (ভ্যালান্স ব্যান্ডের) কোনো একটির ঘনত্ব অন্যটির থেকে বেড়ে যায়। আগেই বলেছি কোনো সেমিকন্ডাক্টর এর ভিতর ইলেক্ট্রন আর ‘হোল’ উভয়েই বিদ্যুৎ পরিবহন করে। ফলে ডোপিং এর মাধ্যমে কোনো সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের পরিবহন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

সিলিকন এর ভিতর ফসফরাস পরমাণু দিয়ে ডোপিং করলে কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেকট্রনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এর মধ্যে ঋণাত্মক (negative) পরিবাহী কণার পরিমাণ বেশি, একে আমরা বলি n-type সেমিকন্ডাক্টর।

আবার সিলিকন এর ভিতর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে ডোপিং করলে ভ্যালান্স ব্যান্ডের হোল-এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এর মধ্যে ধনাত্মক (positive) পরিবাহী কণার পরিমাণ বেশি, একে আমরা বলি p-type সেমিকন্ডাক্টর।

বিবিধের মাঝে মিলন

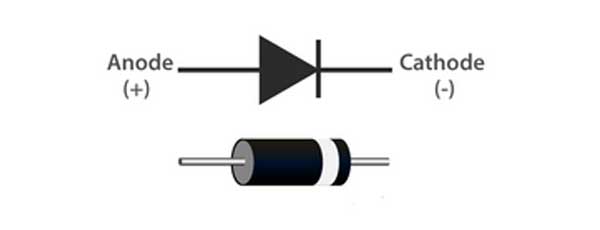

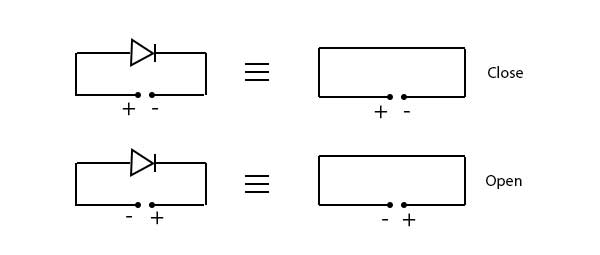

একা p-type বা n-type সেমিকন্ডাক্টর একা একা কোনো চমৎকার করতে পারেনা। কিন্তু এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির সেমিকন্ডাক্টরের মিলন স্থলে একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটে। একটি সেমিকন্ডাক্টরের লম্বা টুকরোর একটি অংশ n-type আর একটি অংশ p-type ডোপিং করলে তখন তাকে ডায়োড (diode) বলে। সাধারণ বৈদ্যুতিক তার বা রোধ দুই দিকেই সমানভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে। কিন্তু ডায়োড শুধুমাত্র p-type দিক থেকে n-type দিকে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে, উল্টোদিকে পারে না।

এইরকম diode বাজারে সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। বর্তনী তে কোনো diode বোঝাতে গেলে এমন তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

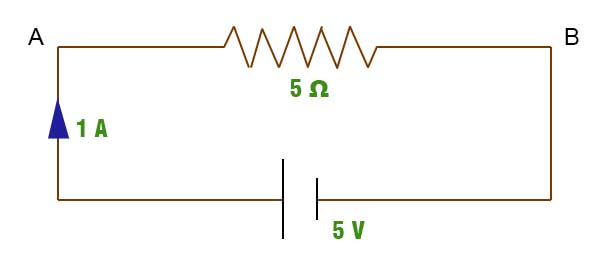

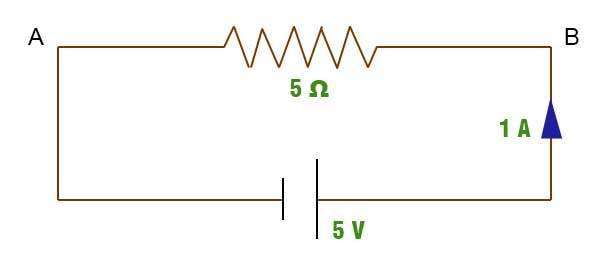

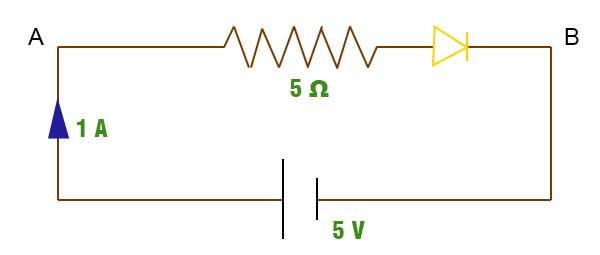

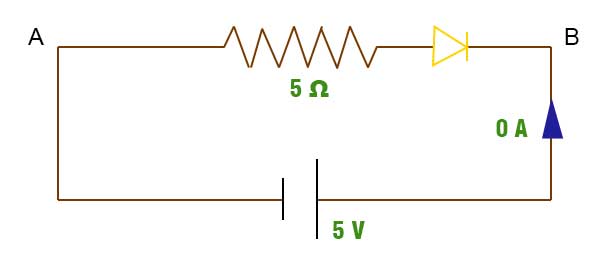

সাধারণ বৈদ্যুতিক রোধের সাথে তুলনা করলে ব্যাপারটা সহজে পরিষ্কার হবে। নিচের বর্তনী দুটো ভালো করে লক্ষ্য করো। দুই ক্ষেত্রেই ৫ ওহম রোধের সাথে ৫ ভোল্ট সংযুক্ত করা হলো কিন্তু ব্যাটারির পজিটিভ আর নেগেটিভ সাইড দুই ক্ষেত্রে বিপরীত দিকে রাখা হলো। ওহমের সূত্র অনুযায়ী দুই ক্ষেত্রেই বর্তনীর মধ্যে দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ পরিবাহিত হলো কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহনের দিক উল্টে গেলো। লক্ষ্য করার বিষয় যে বিদ্যুৎ পরিবহনের দিকের পরিবর্তন হলেও পরিবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের কোনো হেরফের হয়নি, অর্থাৎ রোধটি উভয় দিকেই সমান ভাবে বিদ্যুতের পরিবহন করে।

এবার আগের বর্তনীটির সাথে একটা diode যোগ করো। মনে কর, নিচের চিত্রটিতে A প্রান্তটি ডায়োডের p-type অংশটির সাথে যুক্ত আর B প্রান্তটি ডায়োডের n-type অংশটির সাথে যুক্ত। p-type অংশটিতে প্রচুর পজিটিভ আধানযুক্ত হোল রয়েছে, যাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্লেটটি দূরে ঠেলে ডায়োডের n-type প্রান্তের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করবে। একইভাবে ডায়োডের n-type অংশটিতে প্রচুর নেগেটিভ আধানযুক্ত ইলেক্ট্রন রয়েছে, যাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্লেটটি দূরে ঠেলে ডায়োডের p-type প্রান্তের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করবে। এই চলন্ত ইলেক্ট্রন আর হোল ডায়োডের মাঝামাঝি জায়গায় মিলিত হবে এবং ইলেক্ট্রনগুলো হোলগুলোকে অর্থাৎ ‘ফাঁকা চেয়ার’-গুলোকে দখল করে নেবে। যতক্ষণ ব্যাটারি লাগানো আছে ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং বর্তনীতে বিদ্যুৎ পরিবহনও বজায় থাকবে।

কিন্তু ব্যাটারিটি উল্টে দিলে গড়বড় হয়ে যাবে। তখন ব্যাটারির পজিটিভ প্লেট ডায়োডের n-type অংশের সাথে যুক্ত। সে ওই অংশের ইলেক্ট্রনগুলোকে নিজের দিকে টেনে ধরে থাকবে। অপরপক্ষে ব্যাটারির নেগেটিভ প্লেটও ডায়োডের p-type অংশের হোলগুলোকে নিজের দিকে টেনে রাখবে। এই অবস্থায় বর্তনীতে কোনো বিদ্যুৎ পরিবহন সম্ভব হবে না।

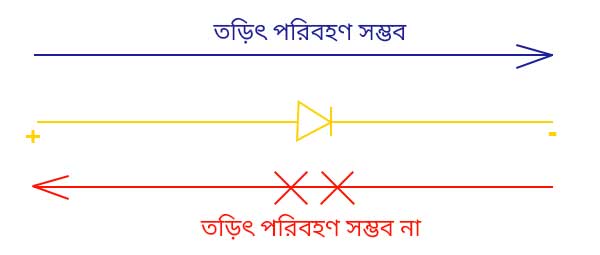

ঠিক এই কারণে ডায়োডকে বর্তনীতে দেখানো হয় p-type অংশ থেকে n-type অংশের দিকে পয়েন্ট করা একটা তীরচিহ্ন দিয়ে। এই তীরের দিকে অবাধে বিদ্যুৎ যেতে পারে, কিন্তু উল্টোদিকে প্রায় একদমই পারে না।

diode এই বিশেষ ধর্ম টি সহজ করে আরো একবার দেখানো হলো।

সেমিকন্ডাক্টর ডায়োডের এই বিশেষ ধর্মটিই তাকে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে অপরিহার্য করে তুলেছে। অনেকগুলো ডায়োড জুড়ে জুড়ে নানা রকমের বর্তনী তৈরী করা যায় যা দিয়ে মোটামুটি সবধরণের প্রাথমিক পাটিগাণিতিক (arithmetical) আর যৌক্তিক (logical) ক্রিয়া করা সম্ভব। আবার এইসব প্রাথমিক ক্রিয়া জুড়ে জুড়ে আধুনিক কম্পিউটার যাবতীয় গণনা বা computation করে ফেলে। সেইটা ঠিক কিভাবে হয় তার গল্প আমরা এই লেখার আগামী পর্বে জানতে পারবো।

(চলবে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার- আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ আমার স্কুল জীবনের শিক্ষক মহাশয় সুশান্ত মিশ্র মহাশয়ের কাছে , যাঁর কাছে আমার বিজ্ঞান শেখার হাতেখড়ি এবং যিনি আমাকে বিজ্ঞান নিয়ে কৌতূহলী হতে শিখিয়েছেন।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/new-age-philosopher-stone