22-02-2026 07:03:06 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

মনোরোগ গবেষকদের অনুসন্ধান পদ্ধতি

Link: https://bigyan.org.in/methods-used-psychology-research

অনেক রহস্য উপন্যাস থাকে যেখানে শুরুতেই কেউ একটা বেপাত্তা হয়ে যায়। তারপর, গল্পের মাঝামাঝি এসে তার লাশ পাওয়া যায়। দেখা যায়, মার্ডার কেস। পুলিশের টনক নড়ে। আমাদের গোয়েন্দা কিন্তু শুরু থেকেই এমনটা হবে আঁচ করে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যা বলছিলো, লাশ পাওয়া যেতে সেটাই হাতেনাতে প্রমাণিত হয়।

মনোরোগ গবেষণা নামক রহস্য উপন্যাসে এমন হাতেনাতে প্রমাণ খুবই দুর্লভ। উল্টে মনে হয়, চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় তীর ছুঁড়তে হবে যেখানে নিশানাটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জানি না কী খুঁজছি, এটাও জানা নেই আদৌ কিছু সমস্যা রয়েছে কিনা।

মনোরোগ গবেষণার রহস্যময় জগতে এমন হাতেনাতে প্রমাণ খুবই দুর্লভ।

মনোরোগবিদ্যা বা সাইকিয়াট্রিতে ধাঁধা কিন্তু অনেক। প্রথমত, মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা প্রায় কিছুই বুঝি না। কয়েকটা সোজাসাপ্টা কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয়, তার কিছু ঝলকমাত্র পেতে শুরু করেছি। যেমন, কোনো বস্তু চোখে পড়লে মাথার মধ্যে কি ঘটে, মনে রাখি কিভাবে, পথ খুঁজে নিই কিভাবে, এইরকম কিছু প্রক্রিয়া। এর থেকে জন্মায় দ্বিতীয় সমস্যাটা — মানসিক অসুখের সংজ্ঞা দেওয়া। যখন এটাই বুঝিনা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপ কিরকম, তখন অস্বাভাবিক কাকে বলবো সেটা স্পষ্ট করা মোটেই সহজ নয়। আর শেষের সমস্যাটা মাপজোখ-সংক্রান্ত। আমাদের হাতে এমন কোনো যন্ত্র নেই যাতে মানসিক স্বাস্থ্য বা মস্তিষ্কের কার্যকলাপের তারতম্য মাপা যায়।

এই শেষের সমস্যাটা, অর্থাৎ মগজের ক্রিয়াকলাপ মাপার সমস্যা, এর জন্যেই সব গবেষণা থমকে দাঁড়িয়েছে। একটা প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে মাপতে পারা যে নিতান্তই প্রয়োজন।

রোগীদের কাছে রোগের বর্ণনা

এতই যখন বাধা, গবেষকরা এগোন কিভাবে? এই পরিমাপ করার অসুবিধেটা পার হওয়ার কিছু পদ্ধতি বেরিয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো সরাসরি প্রশ্ন করা। হয় মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নয়তো একটা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে জনৈক ব্যক্তির জবাব থেকে নির্ণয় করা হয় তিনি কী ভাবনাচিন্তা বা অনুভব করছেন। অনেক সময় তাঁর আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক, সহকর্মী বা বন্ধুদের কাছেও মতামত চাওয়া হয়। এইসব উত্তরের ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার একটা রেটিং দেওয়া হয়ে থাকে, তাই একে রেটিং স্কেল-ও বলে। এরকম একটা প্রশ্নের তালিকা এখানে পাবেন। প্রশ্নগুলো সাধারণত তৈরী করা হয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং তারপর পরখ করে দেখা হয়। এই পদ্ধতিটা যদিও অবজেক্টিভ নয়, তবু মোটের ওপর সেই ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার একটা ছবি পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে মনোরোগের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে রোগটাকে চট করে চেনা যায়।

গবেষকরা মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে বা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে তার জবাব থেকে ভাবনাচিন্তার প্যাটার্ন নির্ণয় করেন। আরেক ধরণের পদ্ধতিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা কাগজে-কলমে বা কম্পিউটারে কিছু পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। পরীক্ষাগুলো বিশেষ বিশেষ কিছু মানসিক ক্ষমতাকে সংখ্যায় মাপার চেষ্টা করে। যেমন স্মৃতিশক্তি, প্রতিক্রিয়ার সময় (রিঅ্যাকশন টাইম), এক কাজ থেকে আরেকটাতে চট করে যেতে পারা (কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি), এইরকম কিছু ক্ষমতা। অনেকে এইরকম কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা দিলে একগুচ্ছ স্কোর পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবথেকে কম আর বেশি স্কোরগুলোকে নিয়ে বলা হয়, এইটা হলো স্বাভাবিক ক্ষমতার সীমারেখা। ডাক্তারখানায় রোগী এলে অসুখ নির্ণয় করতে রোগীর সেই ক্ষমতাগুলোকে এই সীমারেখার সাথে তুলনা করা হয়। তাহলেই বোঝা যায়, কোন ক্ষমতায় কতটা গড়বড় হয়েছে।

গবেষকরা মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে বা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে তার জবাব থেকে ভাবনাচিন্তার প্যাটার্ন নির্ণয় করেন।

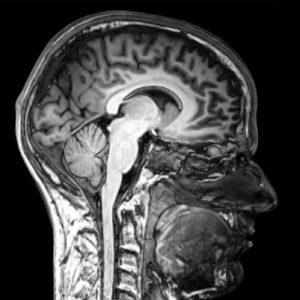

মস্তিষ্কের ভিতরের ছবি

সাম্প্রতিককালে মস্তিষ্ক স্ক্যান করার প্রযুক্তি বেরিয়েছে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের থ্রী-ডি ছবি পাওয়া যায়, তার বিভিন্ন কানেকশন সমেত। এক্ষেত্রে গবেষকদের কাছে কিছু বিকল্প রয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত স্ক্যানিং পদ্ধতি হলো ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং বা MRI। এতে মস্তিষ্কে কাটাছেঁড়া করতে হয়না আর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও হয়না। চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আর বেতার তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভিতরের খুঁটিনাটির ছবি তোলা হয়। বয়েসের সাথে সাথে মস্তিষ্কের বিকাশ কিংবা রোগ বা চিকিৎসার পর মস্তিষ্কের পরিবর্তন, সবই ধরা পড়ে আগে-পরের MRI ছবিতে।

রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা যায় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয়। MRI-এর এক জাতভাই আছে: ফাঙ্কশনাল ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং, সংক্ষেপে fMRI। এখানে রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা হয় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয় (নিচের ছবিটি দেখুন)। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু গবেষণায় fMRI-এ দেখা গেছে যে বিশ্রামের সময় অর্থাৎ যখন মাথা খাটাচ্ছি না, রক্ত চলাচলের একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে 1। সেই প্যাটার্ন থেকে সরে আসা মানেই মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ হিসেবে ভাবা যায়। শুধু তাই না, অসুখটা যে কী, সেটাও fMRI থেকে চেনা সম্ভব। উপরোক্ত কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা আর এই fMRI, দুইয়ে মিলিয়ে এটাও বোঝা সম্ভব বিশেষ বিশেষ কাজ করতে দিলে মস্তিষ্কের কোনখানগুলো সচল হচ্ছে। একে বলে টাস্ক-বেসড fMRI। এর মাধ্যমে আমরা মস্তিষ্কের কিছু সার্কিট চিহ্নিত করতে পেরেছি। যেমন, এটা বুঝতে পেরেছি মনঃসংযোগ করতে গেলে মস্তিষ্কের কোনখানগুলো সজাগ হয়।

রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা যায় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয়।

আরো স্ক্যানিং পদ্ধতি রয়েছে তবে সেগুলো MRI-এর মতো পরিচিত নয়। যেমন, ডিফিউশন টেনসর ইমেজিং বা DTI। এই পদ্ধতিতে স্নায়বিক কোষে জলের ব্যাপন বা ডিফিউশন-এর থেকে মস্তিষ্কের একটা ছবি পাওয়া যায়। জল স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য বরাবর অনেক তাড়াতাড়ি যায়, প্রস্থ বরাবরের তুলনায়। এই ডিফিউশন-এর হারের তফাৎ থেকেই স্নায়ুকোষ কতটা লম্বা, কোথায় শেষ হচ্ছে, ইত্যাদি মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। তারপর আছে পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি বা PET। দেহের যে অংশটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, সেখানে ইনজেকশন-এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয় তেজস্ক্রিয় অণু। সেগুলো মগজে এসে পৌঁছলে তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ স্ক্যানার-এ ধরা যায় এবং বোঝা যায় মস্তিষ্কের কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে অণুগুলো। এক অর্থে, এই অণুগুলোর মাধ্যমে রক্ত চলাচল বা শক্তি শোষণ-এর পথের মানচিত্র পাওয়া যায়।

রোগে পড়ার প্রবণতা

কোনো ব্যক্তি-র মনোরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কতটা, সেটা নিয়েও প্রশ্ন কম নয়। কিছু লোক দিব্যি সুস্থ থাকে আর কিছু লোকের মানসিক স্বাস্থ্য বেগড়বাই করে, এরকমটা কেন? আর যাদের মানসিক অসুখ দেখা দেয়, তাদের মধ্যেও একদল কিভাবে অসুখের মোকাবিলা করে সুস্থ হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে মনোরোগ গবেষণার একটা বিভাগ রয়েছে: সাইকিয়াট্রিক জেনেটিক্স। এতে দেখা হয় ডিএনএ-র রকমফেরের সাথে মানসিক সমস্যার যোগসাজশ পাওয়া যায় কিনা। যেমন, অটিজম বা সিজোফ্রেনিয়া-তে বংশগতভাবে পাওয়া ডিএনএ-র কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। আবার অন্যদিকে ডিপ্রেশন-এর মতো অসুখে জেনেটিক তারতম্যের কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয়না।

কিছু লোকের কেন মানসিক অসুখ হওয়ার প্রবণতা থাকে, এর কারণ বুঝতে চেষ্টা করেন সাইকিয়াট্রিক জেনেটিক্স গবেষকরা।

কিন্তু ডিএনএ-তে রোগের প্রবণতা না দেখা গেলেও রোগ হওয়া সম্ভব। একটু খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন এর জন্য সম্ভবত দায়ী ছোটবেলায় প্রতিকূল পরিবেশ। প্রতিকূলতা আসে বিভিন্নরূপে, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত রূপ হলো স্ট্রেস বা চাপ [২]। স্ট্রেস-এ ভুগলে পরবর্তীকালে ডিপ্রেশন (বিষণ্নতা) কিংবা অ্যানসাইটি-র (দুশ্চিন্তা) শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন রয়েই যায়। প্রতিকূল পরিবেশে বড় হলেই যে মানসিক ব্যাধি জন্মাবে, এমনটাও তো নয়। কিছু লোকের ক্ষেত্রেই সেটা হয়। এর কারণ কী?

উত্তর দিতে আবার জেনেটিক্স-এ ফিরে যেতে হয়। কিছু বিশেষ জেনেটিক প্যাটার্ন থাকলে প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এগুলো পূর্বোক্ত প্যাটার্ন-এর থেকে আলাদা কারণ এরা এমনিতে অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয়না, খালি স্ট্রেস কিংবা দারিদ্র্যের মতো প্রতিকূল পরিবেশেই এদের প্রকোপ দেখা যায়। আবার এমন জেনেটিক প্যাটার্ন-ও চিহ্নিত করা যায় যেগুলো প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা বাড়ায় না, এমনকি অনেকসময় তার থেকে রক্ষা করে। এইসব যারা গবেষণা করে, তারা প্রশ্নভিত্তিক অনুসন্ধান আর জেনেটিক মনোরোগবিদ্যা, এই দু’ধরণের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করে চলে।

কিছু বিশেষ জেনেটিক প্যাটার্ন থাকলে প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আরেকটা উঠতি গবেষণার বিষয় হলো এপিজেনেটিক্স। সব মানুষেরই একই ডিএনএ আছে, কিন্তু তাদের প্রকাশ ভিন্ন। ডিএনএ-র প্রকাশকে প্রভাবিত করে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যারা ডিএনএ-র মধ্যে নিহিত তথ্য অর্থাৎ জিন-কে অন বা অফ করে দিতে পারে (প্রক্রিয়াগুলো জেনেটিক ক্রমবিন্যাস-এর কোনো পরিবর্তন করে না)। কোন জিন অন রয়েছে আর কোনটা অফ, এর পরিবর্তন থেকে আমাদের চালচলন বা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হতে পারে এবং মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সংক্রান্ত গবেষণাকেই বলে এপিজেনেটিক্স।

এটা এখন মোটামুটি প্রমাণিত যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এপিজেনেটিক্স গবেষকদের দুটো প্রধান কাজ — পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কিভাবে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে আর সেই প্রক্রিয়াতে কী ধরণের পরিবর্তন হলে মানসিক রোগ দেখা দেয়।

উপসংহার

এই যে এতগুলো পদ্ধতির কথা বললাম, কোনোটাই কিন্তু অব্যর্থ নয়। এরা সবাই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটা মোটামুটি ছবি দিতে পারে। সত্যিই কী ঘটছে বুঝতে হলে মস্তিষ্কের টিস্যু-র নাগাল পেতে হবে, যেটা বেঁচে থাকতে সংগ্রহ করা মুশকিল। এর বিকল্প রয়েছে, যেমন মৃত্যু-পরবর্তী শব ব্যবচ্ছেদ কিংবা পশু মস্তিষ্কের উপর গবেষণা করা। বিকল্পগুলোর আবার নিজ নিজ সমস্যা রয়েছে। মৃত্যু-পরবর্তী টিসু যোগাড় করা শক্ত, সেগুলো গবেষণার উপযুক্ত মানের নাও হতে পারে এবং রোগের সাথে মস্তিষ্কের পরিবর্তন তাতে বোঝা যায়না। পশু মস্তিষ্ক স্নায়বিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করলেও মনোরোগবিদ্যাতে খুব একটা কার্যকরী হয়না। মানুষের মনের জটিলতা পশুমস্তিষ্ক-ভিত্তিক মডেলে ধরা যায়না, তাই মানুষের রোগও সেইসব মডেলের সিমুলেশন থেকে আসে না। তা সত্ত্বেও এইসব পদ্ধতিগুলো থেকে যে আমরা যা জানতে পারি, সেগুলো আখেরে কাজে লাগতে পারে। আশা করা যায়, সবকটা পদ্ধতি মিলিয়ে তবেই গোটা মস্তিষ্কের ছবিটা স্পষ্ট হবে।

বহু দশক ধরে মানসিক রোগের সামনে চিকিৎসক-গবেষক দু’দলই নাকাল হয়েছেন। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোকে সম্বল করে আমরা সমস্যাটার কিছু গতি করতে পেরেছি। এই যে পদ্ধতির তালিকা দিলাম, এটাই শেষ নয়। মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডে উঁকিঝুঁকি মারার আরো অনেক উপায় বার হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে নতুন পদ্ধতি খোঁজার। তাই মনোরোগবিদ্যার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আশাবাদী না হয়ে পারা যায় না।

(মূল লেখাটি ইংরাজিতে লেখা হয়েছিল। অনুবাদ করেছেন বিজ্ঞান-এর স্বেচ্ছাসেবকরা। ইংরাজি লেখাটি এখানে পাবেন।)

- FMRI_Brain_Scan.jpg: licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.Author – DrOONeil. 14 April 2014, 16:56:07

- DNA_methylation.png: licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.Author – Mariuswalter. 20 December 2016.

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

- ঘুমন্ত অবস্থায় স্বাভাবিক মস্তিষ্ক কিরকম থাকে, সেই নিয়ে এই গবেষণাপত্রটি দেখতে পারেন: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25938726 ।

- স্ট্রেস-এর কারণ এবং কিভাবে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই নিয়ে ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত এই লেখাটি পড়ুন: https://bigyan.org.in/2018/04/06/stress-what-why-how/ ।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/methods-used-psychology-research