22-02-2026 15:33:04 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

স্মৃতির সূত্র

Link: https://bigyan.org.in/memory

ডোমজুড়ে থাকে সেই নিধিরাম শিকদার,

তার মতো স্মৃতিধর খুঁজে মেলা বড় ভার !

যাই দেখে, যাই শোনে,

সব কিছু রাখে মনে,

নিজের নামটা শুধু ভুলে যায় বার বার!(লিমেরিক – কুণাল চক্রবর্তী)

বড়সড় একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে স্মৃতি সম্পর্কিত বই চাইলে একটু সমস্যায় পড়া অস্বাভাবিক নয়। ধার নেওয়া বা ফেরৎ দেওয়া বইয়ের তথ্য রেজিস্টারে তোলার ফাঁকে কলম বা কীবোর্ড থামিয়ে ক্ষণিক ভাববেন গ্রন্থাগারিক। তারপর হয়ত এমন কিছু বই দেখতে বলবেন যার বিষয় অ্যানাটমি বা নিউরোসায়েন্স। আপনি সন্তুষ্ট নন জেনে তিনি আরও ভাববেন কিনা সেটা নিশ্চিত নয়। নেহাৎ ভালোমানুষ হলে এবং হাতে সময় থাকলে তিনি হয়ত প্রখর স্মৃতিধর কোনো ব্যক্তির জীবনী পড়ার পরামর্শ দিতে পারেন। আমাদের এই গ্রন্থাগারে যদি জার্নাল রাখার ব্যবস্থা থাকে, যদি সেখানে মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির জার্নালের জন্য একটা অন্তত তাক ফাঁকা থাকে এবং মনস্তত্ত্বের প্রতি গ্রন্থাগারিকের কিঞ্চিৎ টান থাকে তবে হয়ত আপনাকে গুটি-গুটি পায়ে সেদিকে হাঁটতে দেখা যাবে। অন্যদিকে, এতগুলো শর্ত পূরণ না হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনি গ্রন্থাগার ভবনের বাইরে। এতটাই কঠিন ছাপা অক্ষরে ‘স্মৃতি’-কে খুঁজে পাওয়া!

সাধারণভাবে আমাদের ধারণা হল, স্মৃতিশক্তি জন্মগত একটা গুণ। অর্থাৎ অসামান্য স্মৃতিধররা জন্মান, তাদের তৈরি করা যায় না। মনে রাখার ক্ষমতা কিছুটা বাড়াতে অবশ্য অনেকেই ঘাস-গুল্ম-টোটকায় বিশ্বাসী। ব্রাহ্মীশাকের স্থান এ ব্যাপারে শীর্ষে। বাজারে বিক্রি হওয়া টনিকেও নাকি এই শাকের নিখাদ নির্যাস থাকে। মনে রাখা নিয়ে সিনেমায় একটা দুর্দান্ত ধারণা চালু আছে। রাস্তায় বা কারখানায় মারাত্মক কোনও দুর্ঘটনায় কারো স্মৃতিশক্তি চলে গেলে তা ফেরৎ পাওয়ার পথ একটাই – অনুরূপ আরেকটা দুর্ঘটনায় মাথাটা ফাটিয়ে ফেলা! বলা বাহুল্য, চিকিৎসকরা এমন ভাবনাকে আমল দেন না মোটেই। যাই হোক, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি এমন স্মৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বের পাশাপাশি এ বিষয়ে কিছু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিও হয়েছে। আবার, ‘স্মৃতি’ নিয়ে নিবিড়ভাবে আগ্রহী কিছু মানুষ তৈরি করেছেন এমন অভ্যাসের সূত্র যা দিয়ে গড়ে তোলা যায় চমকপ্রদ স্মৃতি ভান্ডার। এই নিবন্ধের পরিসরে সেসব কথা আসবে, তবে শুরুটা করতে চাই হতাশার কথা দিয়ে।

স্মৃতি আর মেধা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

অনেকেরই ধারণা হল স্মৃতি আর সৃষ্টিশীলতা দুটো বিপরীত গুণ। মুখস্থ করে পরীক্ষায় সফল হয় যে তার মেধা সম্পর্কে বড়-বড় প্রশ্নচিহ্ন থাকে আমাদের মনে। ব্যাপারটা যে তা নয়, সেটা বোঝাতে অনেক সময় ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়। ল্যাটিন শব্দ ‘ইনভেনশিও’ থেকে এসেছে আধুনিক ইংরেজির দুটো শব্দ – ইনভেন্টরি (inventory) আর ইনভেনশন (invention)। উদ্ভাবন বা ইনভেনশন তথ্যের ভান্ডার বা ইনভেন্টরি গড়ে তোলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। পুরনো ভাবনার অভিনব মিশেলেই আসে নতুন ভাবনা বা আইডিয়া। তবে যেমন-তেমন ইনভেন্টরি হলেই হবে না, তার মধ্যে থেকে ইচ্ছেমত তথ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য সূচক বা ইনডেক্স থাকা দরকার। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। মোট কথা, স্মৃতি আর মেধা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সংরক্ষিত মস্তিষ্কের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যখন করা হল তখন নিশ্চয়ই বিশ্লেষকরা মেধার অ্যানাটমির পাশাপাশি স্মৃতির সূত্রও খুঁজেছিলেন! পেয়েছিলেন কি?

মস্তিষ্ক সংরক্ষণের চিন্তাটা নতুন নয়। স্নায়ুকোষের কোন বিশেষ সজ্জায় গভীর চিন্তার ক্ষমতা জন্মায় কিংবা স্নায়ুগুচ্ছের সংখ্যার কেমন তারতম্যে উদ্ভাবনী ভাবনার প্রকাশ ঘটে তা জানতে উন্মুখ এই সভ্যতা। তাই অনেক মনীষীর মস্তিষ্কই সংরক্ষণ করা হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর পর। ভ্লাদিমির লেনিন, ওয়াল্ট হুয়িটম্যান, কার্ল ফ্রিডরিশ গাউসের মস্তিষ্ক নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সূত্র অবশ্য বের করা যায় নি। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে টমাস হার্ভে নামে একজন প্যাথোলজিস্ট মৃতদেহ থেকে মস্তিষ্ক আলাদা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। আশির দশকে এর ছোট-ছোট অংশ আগ্রহীদের হাতে তুলে দিয়ে বাকিটা বোতলবন্দী করে রাখেন হার্ভে। নব্বইয়ের দশকের শেষে আইনস্টাইনের নাতনিকে ফেরৎ দিতে চাইলে মস্তিষ্ক গ্রহণ করেন নি তিনি। অবশেষে প্রিন্সটন হাসপাতালে মহাবিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক জমা দেন হার্ভে। এই গোটা সময়টার মধ্যে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক নাড়াচাড়া করেন এর অংশবিশেষ নিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মারিয়ান ডায়মন্ড বলেন যে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত কিছু কোষ রয়েছে যাদের গ্লিয়া (glia) বলে চিহ্নিত করা হয়। চিন্তার কাজে নিবিষ্ট নিউরোনদের সাহায্য করে গ্লিয়া। বাঁ কানের পেছনে, একটু উপরের দিকে মস্তিষ্কের যে অংশ তাতে কাজ করে এইসব স্নায়ুকোষ বা নিউরোনের দল। স্থানিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং গণিতের ব্যাপারে যে উৎকর্ষ তার মূলে এগুলোর অবদান। সাত বছর পরে জাপানের এক বিজ্ঞানী গ্লিয়া এবং নিউরোনের অনুপাত দেখিয়ে সেটাকেই আইনস্টাইনের চরিত্রের অন্য এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী করেন। সেটি হল ডিসলেক্সিয়া, পাঠের ক্ষেত্রে দুর্বলতা বা ধীরতা যার অন্যতম একটি লক্ষণ। এমন গবেষণা চলতেই থেকেছে। কিন্তু ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে ‘ডিসকভার’ পত্রিকায় অধ্যাপক টেরেন্স হাইন্স নস্যাৎ করলেন এই সবকিছু। সংশ্লিষ্ট ন’টা গবেষণা নিয়ে আলোচনা করে সেগুলোর ত্রুটি খুঁজে বের করেন পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মনোবিজ্ঞানী। সমালোচনা থেকে রেহাই পান নি সংরক্ষক হার্ভেও। নিউরোনের ঘনত্ব বাড়লেই যে মেধা বাড়ে না, তা বোঝাতে স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর অতিরিক্ত নিউরোন ঘনত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন হাইন্স। মস্তিষ্কের গঠন দিয়ে মানসিক প্রক্রিয়ার সবটুকু বুঝতে চাওয়ার চেষ্টাকে আক্রমণ করেছেন আরও একজন। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোপ্যাথোলজিস্ট অ্যান ম্যাকি। সুতরাং, স্মৃতিধারণ বা মেধা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারল না অ্যানাটমি।

নিউরোনের ঘনত্ব বাড়লেই মেধা বাড়ে না।

এবারে দ্বিতীয় হতাশার প্রসঙ্গে আসা যাক। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো তথ্য যদি সংগ্রহ করি আমরা তবে কি সেটা মস্তিষ্কে স্মৃতি হিসাবে জমা থাকে চিরদিন? মাঝে মাঝে কিছু বিষয় যে ভুলে যাই আমরা, তা কি সঞ্চয়ের ত্রুটি নাকি ভান্ডার থেকে তথ্য তুলে আনার গলদ? অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যোহান নিকোলাস টেটেন্স বলেছিলেন, প্রত্যেক আইডিয়া বা ভাবনাই মস্তিষ্কে ছাপ রেখে যায়। উপযুক্ত পথ অবলম্বন করলে ঠিক তুলে আনা যায় সেই স্মৃতি। এই বিশ্বাস রয়ে গিয়েছে জনমানসে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৭০-এর দশকে কয়েকটা গবেষণাপত্রে পাওয়া গেল এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। আপাতভাবে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি উদ্ধার করতে বেশ কয়েকটা পদ্ধতির উল্লেখ করেন কয়েকজন গবেষক। মস্তিষ্কের কর্টেক্স অঞ্চলকে তড়িৎ দিয়ে উদ্দীপিত করা এর মধ্যে অন্যতম। ১৯৪০-এর দশকে মৃগী রোগীদের মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রয়োগ করতে গিয়ে এমন ঘটনার সাক্ষ্য পান কানাডার এই ব্রেন সার্জেন উইল্ডার পেনফিল্ড। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে দাবি করেন যে তড়িৎ-এর সাহায্যে কর্টেক্সের বিভিন্ন অঞ্চল উদ্দীপিত করে তিনি রোগীকে নিয়ে গিয়েছেন শৈশবে, কোনো এক উৎসবের প্রস্তুতি লগ্নে। আবার অনেকে কানে শুনতে পেয়েছেন বহু যুগ আগে শোনা এক সুর। এই উদ্দীপনের পদ্ধতি ছাড়াও সম্মোহনের পথকেও কার্যকরী বলে মনে করেছেন সংশ্লিষ্ট কিছু গবেষক। ১৯৮০ সালের মে মাসে ‘আমেরিকান সাইকোলজি’ জার্নালে এলিজাবেথ লোফ্টাস এবং জিওফ্রে লোফ্টাস এই সব গবেষকদের দাবির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে দেখেন। পাঠককে তাঁরা দেখান উইল্ডার পেনফিল্ডের তথ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য রয়েছে। প্রকৃত অর্থে রোগীদের অতি সামান্য অংশ ফিরে পেয়েছেন স্মৃতির টুকরো। যা পেয়েছেন তাও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। সম্মোহনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একশো শতাংশ বিশ্বাসযোগ্য নয়। সম্মোহনকারীর সঙ্গে সম্মোহিতের সম্পর্ক ভালো থাকলে কিছু স্মৃতি উঠে আসে ঠিকই তবে সেটাকে কোনো নির্ভরযোগ্য পথ বলা যায় না। এক ধাপ এগিয়ে দুই লোফ্টাস দেখান যে মানুষের মস্তিষ্কে তথ্য সঞ্চয় এবং তার পুনরুদ্ধারের মধ্যে ভালোরকম বিচ্ছেদ রয়েছে। এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছে যান তাঁরা যে, আদালতে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যকে বিচারকের রায়ের ভিত্তি মানা উচিত নয়। তাতে বৈজ্ঞানিক ত্রুটি থেকে যায় কারণ প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনার সময়কার বিষয়গুলো সঠিকভাবে এবং যথাযথ ক্রমে (in order) মনে করতে পারেন না।

মানুষের মস্তিষ্কে তথ্য সঞ্চয় এবং তার পুনরুদ্ধারের মধ্যে ভালোরকম বিচ্ছেদ রয়েছে।

আমেরিকান সাইকোলজিতে প্রকাশিত এই বিখ্যাত গবেষণাপত্র নাড়িয়ে দিয়ে যায় আমাদের বিশ্বাসের ভিত।

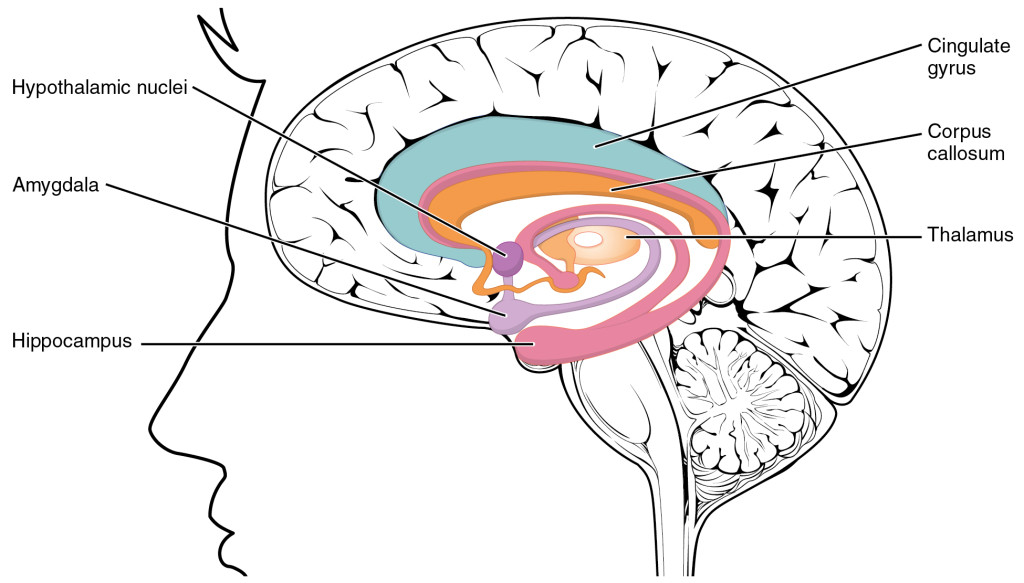

এই হতাশার ভেতর থেকে উঠে আসার জন্য আমরা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অংশের উপর যার নাম হিপোক্যাম্পাস। মস্তিষ্কের গভীরে, সুরক্ষিত জায়গায় রয়েছে সমুদ্র ঘোড়া বা সী হর্সের লেজের মত বাঁকানো এই অংশ। নতুন করে পাওয়া তথ্যকে পাকা স্মৃতিতে পাল্টে দিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে চাই এখানে। কথা প্রসঙ্গে এমন একটা পরীক্ষার কথা উঠে আসবে যার উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞানের বহু পত্রপত্রিকায়। পরীক্ষাটা করেছিলেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ইলিনর ম্যাগোয়ার ২০০০ সালে। লন্ডনের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মস্তিস্ক ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। ব্রিটিশ সাহেবদের দোষত্রুটি যাই থাকুক, তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণতার একটা খ্যাতি আছে। একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বা সিস্টেমের মধ্যে চলতে চান তারা। ভাবনাটা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য কঠিন এক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে লন্ডনে। সাধারণভাবে এর পরিচিতি ‘দ্য নলেজ’ নামে। পাশের হার বেশি নয়, তিরিশ শতাংশের কাছাকাছি। প্রস্তুতির জন্য তিন-চার বছর মোটরসাইকেল নিয়ে ছুটে বেড়াতে হয় লন্ডন শহরের পঁচিশ হাজার রাস্তা এবং গলিতে। মনে রাখতে হয় প্রায় দেড় হাজার ল্যান্ডমার্ক। কী প্রভাব পড়ে তাদের মস্তিষ্কে? কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন হয় কি? ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং বা এম-আর-আই ব্যবহার করে ম্যাগোয়ার এবং তাঁর সহ-গবেষকরা দেখলেন যে পরিবর্তন হয়েছে হিপোক্যাম্পাসে। এর বিশেষ একটা অংশ (right posterior)

বেড়েছে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী যারা এই রাস্তার মানচিত্র মনে রাখার কাজ করে নি। বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্য, মাত্র সাত শতাংশ, কিন্তু সেটুকুই তাৎপর্যপূর্ণ। যত বেশিদিন একজন ড্রাইভার পেশায় নিযুক্ত তার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি তত স্পষ্ট। হিপোক্যাম্পাসের এই অংশ রাস্তা-এলাকা-ময়দান ইত্যাদির খুঁটিনাটি মনে রাখার কাজটা করে নিয়মিত ভাবে। ফলে স্মৃতির সঙ্গে ছবির সম্পর্ক স্পষ্ট ফুটে উঠল ড্রাইভারদের পরীক্ষায়। জানা যায়, ম্যাগোয়ার এই পরীক্ষার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পশুপাখির জগৎ থেকে। এই মনুষ্যেতর জীবদের মধ্যে কোনো-কোনো প্রজাতি খাবার সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্য। তবে জমালেই তো হবে না, মনেও রাখতে হবে জমানোর জায়গাটা। না হলে সংকটের সময় কাঠবেড়ালি কী করে খুঁজে পাবে তার জমানো খাবার! এমন প্রাণীদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে এদের হিপোক্যাম্পাস অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় অনেক বড়।

ম্যাগোয়ার এর পর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন স্মৃতি বিশেষজ্ঞদের উপর। এরা এমন ব্যক্তি যারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করেছেন নিজেদের। ওয়ার্ল্ড মেমারি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে সফল প্রতিযোগীদের তালিকায় উপরের দিকে

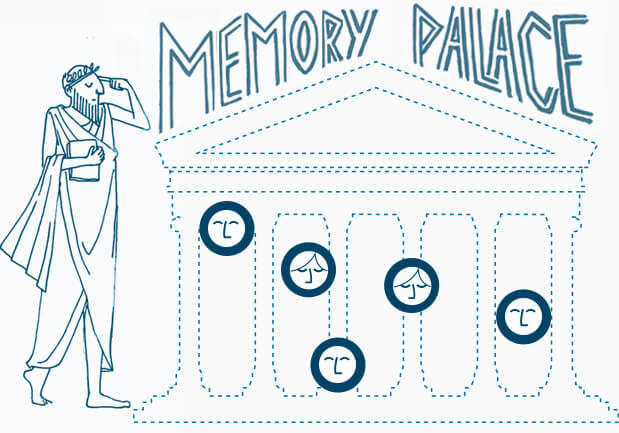

থেকেছেন। এদের সামনে তিন অঙ্কের সংখ্যা, সাদাকালো ছবি, তুষারকণার বিবর্ধিত চিত্র রেখে দেওয়া হল। যখন উপাদানগুলোকে একে-একে স্মৃতিতে তুলছেন চ্যাম্পিয়নরা তখন চলতে লাগল ব্রেন স্ক্যান। দেখা গেল আপাতভাবে কোনো ভিন্নতা নেই এইসব অগ্রণী স্মৃতিধরদের মস্তিষ্কে। তাহলে? সাফল্যের সূত্রটা কোথায়? ফাংশনাল এম-আর-আই বোঝাল যে চ্যাম্পিয়নরা মস্তিষ্কের এমন কিছু পথ ব্যবহার করছেন যা অন্যান্যরা ব্যবহার করেন না। বলে রাখা দরকার যে ম্যাগোয়ার এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ ব্যক্তিকে রেখেছিলেন যাদের স্মৃতি অসামান্য পর্যায়ের নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভাষায় এরা হল ‘কন্ট্রোল’ অংশ। যাই হোক, লন্ডনের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে দুর্দান্ত মিল পাওয়া গেল মেমারি চ্যাম্পিয়নদের। স্মৃতিধরদের মস্তিষ্কে একইভাবে সক্রিয় হিপোক্যাম্পাসের ওই বিশেষ অংশ যা রাস্তা-বাড়ি-নদী-মাঠের চিত্র ধরে রাখে। এই ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুললো ম্যাগোয়ারকে। তিনি জানতে পারলেন যে চ্যাম্পিয়নরা মনে রাখার কাজে আদপে বাড়ি-নদী-মাঠ-রাস্তা ব্যবহার করছেন। বিস্ময়কর! কী নাম এই কৌশলের? মেমারি প্যালেস!

মেমারি চ্যাম্পিয়নরা মনে রাখার কাজে আদপে বাড়ি-নদী-মাঠ-রাস্তা ব্যবহার করেন। এই কৌশলের নাম ‘মেমারি প্যালেস’।

ছোটবেলায় দুলে দুলে পড়ে বইয়ের লেখা মুখস্থ করার চেষ্টা করতাম। না করলে মায়ের বকুনি। করলেও যে সব মনে থাকত তা নয়। বড় হলে সে দায় নেই। ভুলে গেলে বয়সের দোহাই দেওয়া চলে। প্রয়োজনীয় তথ্য রেখে দেওয়া যায় ডায়েরি বা সেলফোনে। কিন্তু স্মৃতির ট্রেনিং নেওয়া সাধারণভাবে আমাদের রোজনামচার মধ্যে পড়ে না। অথচ দুর্দান্ত একটা পদ্ধতি দিয়ে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। সেখানে বাজারের তালিকার জিনিসগুলো ছড়িয়ে রাখতে হবে গোটা বাড়ি জুড়ে। রাখতে হয় একটু উদ্ভটভাবে যাতে সহজে মনে পড়ে জিনিসগুলো। ধরা যাক, তালিকার শুরুতেই আছে কুড়ি কেজি চাল। সেটা মনে রাখার জন্য কল্পনা করা যেতে পারে যে উঠোনে ডিস্কো নাচ করছে কুড়ি কেজি চালের বস্তা। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে হয়ত ছিল সর্ষের তেল। সেটা মনে রাখার জন্য ভেবে নিতে পারা যায় যে বারান্দায় ‘হট’ নায়িকার সঙ্গে খুনসুটি করছে সর্ষের তেলের টিন। মোজা কেনার জন্য ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে হারমোনিয়ামের রীড চাপাচাপি করছে একজোড়া মোজা, এই আর কি ! ফর্দ যখন স্মরণ করার প্রয়োজন হবে তখন মনে-মনে হেঁটে যেতে হবে উদ্ভট কান্ড করা চালের বস্তা, সর্ষের তেলের টিন আর মোজা জোড়ার পাশ দিয়ে! স্মৃতি তখন একটুও বেয়াদপি করবে না! প্রথমে যখন এই পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছিল তখন অবশ্য এমন উদ্ভট বিভঙ্গের কল্পনা ছিল না। রোমের সুবক্তা সিসেরোর-র মতে এই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রীক কবি সিমোনিদেস। একদিন এক ব্যাঙ্কোয়েট সম্মেলনে আবৃত্তি করছিলেন তিনি। মাঝপথে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান ক্যাস্টর আর পোলাক্স নামে দুই ব্যক্তি। বাইরে দাঁড়িয়ে যখন আলোচনা করছেন তাঁরা তখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে প্রাসাদের ছাদ। মারা পড়েন প্রাসাদের ভেতরে থাকা প্রত্যেকে। এই দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের শরীর

এতটাই দুমড়ে-মুচড়ে যায় যে সেগুলোকে শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সিমোনিদেস তখন কাজে লাগালেন নিজের স্মৃতিকে, মনে-মনে হেঁটে গেলেন সেই ভবনের মধ্যে দিয়ে, চিহ্নিত করলেন কোন অতিথি কার পাশে বসেছিলেন। এই অসামান্য স্মৃতিচারণের ফলে বিকৃত শবদেহগুলোকে শনাক্ত করা সম্ভব হল, উপযুক্ত মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হল তাদের। প্রাথমিকভাবে এই পদ্ধতি পরিচিত হয়েছিল Method of Loci নামে যেহেতু এর মধ্যে একটা সঞ্চরণের ব্যাপার আছে। আবার যেহেতু একটা প্রাসাদের যোগ আছে এখানে তাই একে মেমারি প্যালেসও বলা হয়। যুগ-যুগ ধরে পশ্চিমী দুনিয়ার স্মৃতিধররা কাজে লাগিয়েছেন এই পদ্ধতিকে। মেমারি চ্যাম্পিয়নশিপে এই পদ্ধতি তো প্রায় সবাই ব্যবহার করেন। কে কতটা অভ্যাস করেছেন আর কতটা চাপ নিতে পারছেন কোনো একজন, তার উপরে নির্ভর করে তার সাফল্য। এক গোছা তাস সামান্য কিছুক্ষণ দেখে সেই তাসের ক্রম নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন এঁরা। স্মৃতির প্রাসাদে তাসগুলোকে স্থাপন করেই সম্ভব হয় এটা।

একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়, এই পদ্ধতির সাফল্যের কারণ কী? রহস্যটা জড়িয়ে আছে মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে। অঙ্ক, সংখ্যা, কোড ইত্যাদি আমরা শিখেছি সম্প্রতি। ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। ইতিহাসের একটা বড় অংশ জুড়ে আমরা খাদ্য যোগাড় করতাম প্রাণী শিকার করে, এখানে-ওখানে ছুটে গাছের বা গুল্মের অংশ সংগ্রহ করে। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে এই কাজ করে গিয়েছি আমরা। দু’পেয়ে জীবদের শুধু মনে রাখতে হত কোথায় খাবার পাওয়া যায় এবং সেই খাবার সংগ্রহ করে কোন পথে বাড়ি ফিরতে হয়। অর্থাৎ সেই মাঠ-নদী-উপত্যকার ছবি। এর ফলে দৃশ্য মনে রাখায় আমরা যতটা সক্ষম ততটা সামর্থ নেই শব্দ বা সংখ্যা মনে রাখার ক্ষেত্রে। মেমারি প্যালেস দৃশ্যকে জুড়ে দেয় ভাষা বা সংখ্যার সঙ্গে। তাই সাফল্য আসে স্মৃতিচারণে।

লক্ষ-লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে শব্দ বা সংখ্যা মনে রাখার চেয়ে আমরা দৃশ্য মনে রাখতে বেশি সক্ষম।

কিন্তু রোজকার জীবনে কেউ তো আর এই পদ্ধতি ব্যবহার করবে না। তাহলে? স্মৃতির ক্ষয় কি ঘটবেই? শুনতে দুঃখের হলেও এর থেকে রেহাই নেই। তবে নিজেকে অসংখ্য সঙ্কেতের উদ্দীপনা থেকে সরিয়ে নিতে পারলে অনেকটাই সুরক্ষিত রাখা সম্ভব কাঙ্খিত স্মৃতিটিকে। শুনতে সহজ লাগলেও কাজটা মারাত্মক কঠিন। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, গুগল সার্চ ইঞ্জিন সদাসর্বদা তথ্য বর্ষণ করছে আপনার মস্তিষ্কে। কোথায় পালাবেন? এই বিপদটা আগেই বুঝেছিলেন সক্রেটিসের মত মনীষীরা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এই গ্রীক মনীষী ঘোর বিরোধী ছিলেন কাগজে কলম ছোঁয়ানোর। কিন্তু এক অর্থে মস্তিষ্কের স্মৃতির থেকে লিখিত অক্ষর তো অনেক নিরাপদ! তাতে ভুল নেই, তার ক্ষয় হয় না! তাহলে? আসলে সক্রেটিস মনে করতেন লিখিত আকারে জ্ঞান প্রকাশ পেলে মানুষ হাতের কাছে পাবে অনেকটা কিন্তু জ্ঞানের নিরিখে নিজে হবে ফাঁকা কলসী। লিখিত অক্ষর ভুলে যাওয়া কোনো কথা মনে করানোর কাজে আসবে, তার বেশি কিছু নয়। অনেকে মজা করে বলেন, নেহাৎ সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো তাঁর বই Phaedrus-এ গুরুর এই মনোভাবের কথা লিখে গিয়েছিলেন, না হলে আমরা তা জানতাম কীভাবে? সক্রেটিস যদি আজ বেঁচে থাকতেন, যদি দেখতেন লিখিত শব্দের বিপুল ভান্ডার, যার মধ্যে ডিজিটাল টেক্সটের অংশ বিশাল, তাহলে কী ভাবতেন? বলা মুশকিল, তবে মস্তিষ্কের স্মৃতি ধারণের প্রয়োজন কমলে জীববিজ্ঞানের নিয়মে যে তা ছোট হয়ে আসবে তা বলা বাহুল্য। আগামী আরও কয়েক শতক পরে সক্রেটিসের উত্তরাধিকারীরা ছোট মাথা নিয়েই হয়ত জন্মাবে। শুনেছি স্বয়ং আইনস্টাইন নাকি স্মৃতিতে সব তথ্য ধরে রাখার বিরোধী ছিলেন। একবার নাকি বলেছিলেন, আমার প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় পেতে পারি তা জানাই যথেষ্ট। সব তথ্য মনে রাখার কোনো আবশ্যিকতা নেই। চালু পরীক্ষার ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের কাজে না লাগলেও কম্পিউটার-সেলফোন-ট্যাব ধারকদের পক্ষে এমন উক্তি যে উৎসাহব্যঞ্জক তাতে সন্দেহ নেই!

অন্যান্য টুকিটাকি:

- London Taxi Drivers and Bus Drivers: A Structural MRI and Neuropsychological Analysis – Eleanor A. Maguire,* Katherine Woollett, and Hugo J. Spiers ( https://www.ucl.ac.uk/spierslab/Maguire2006Hippocampus )

- The Art of Memory – Francis Yates

- Probing Einstein’s Brain for Clues to His Genius – Discover Magazine (Link: https://discovermagazine.com/2015/april/15-between-the-folds )

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/memory