21-02-2026 23:39:30 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

জীবাণুদের যত কথা - ৯

Link: https://bigyan.org.in/jibanuder-jato-katha-9

সুপার-বাগ ও অ্যান্টিবায়োটিকসের যথেচ্ছ ব্যবহার

আগের তিনটি পর্বে (পর্ব ৬, ৭, ৮) আমরা জেনেছি প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকসের বিরুদ্ধে কিভাবে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই সব অ্যান্টিবায়োটিকস-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ারা এখন সুপার-বাগ (Super-Bug) নামে পরিচিত। প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিকস দিয়ে এই সুপার-বাগদের কোনো ভাবেই কাবু করা যাচ্ছে না আর এই কারণেই সুপার-বাগ সংক্রমণ নিরাময় ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিকস বাজারে আসছে ঠিকই, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ারা এই সব নতুন অ্যান্টিবায়োটিকসের বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সফল ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ও মুখ্য ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি এখন তাই বেশ বিভ্ৰান্ত!

এখন প্রশ্ন হল গত দুই দশকে সুপার-বাগদের এই রমরমার কারণটা কি?

আজ সুপার-বাগ নিয়ে আলোচনার শেষ পর্বে আমরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করবো। আমরা আরো জেনে নেবো বর্তমানে সামগ্রিক পরিস্থিতিটা কিরকম আর সুপার-বাগদের নিয়ন্ত্রণে আমাদের, মানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা কি হওয়া উচিত!

সাম্প্রতিক সময়ে সুপার-বাগদের এই বাড়-বাড়ন্তের জন্যে বিজ্ঞানীরা প্রধানত দুটি কারণকে দায়ী করেছেন:

১) ব্যাকটেরিয়াদের যে কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযোজন (adapt) করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা। **

২) অ্যান্টিবায়োটিকসের যথেচ্ছ ব্যবহার

মানুষের তুলনায় ব্যাকটেরিয়াদের জীবন-চক্র খুব-ই সংক্ষিপ্ত। তাই কোনো জিনগত মিউটেশনটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে খুব বেশি সময় লাগে না ব্যাকটেরিয়ার।

ব্যাকটেরিয়াদের সহজাত অভিযোজন ক্ষমতা:

ব্যাকটেরিয়ারা এই পৃথিবীতে এসেছে প্রায় ৩৬০ কোটি বছর আগে। এই সুদীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ব্যাকটেরিয়াদের বারংবার বিভিন্ন রকম অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আর তার ফল স্বরূপ যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে ওদের দ্রুত মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাক লাগিয়ে দেবার মতো।**

বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়াদের অভিযোজন ক্ষমতা বোঝার জন্যে পরীক্ষাগারে নানারকম প্রতিকুল পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যেমন হঠাৎ অক্সিজেন-এর পরিমাণ খুব কমিয়ে দেওয়া, উষ্ণতার তারতম্য ঘটানো বা পরিপোষকের পরিমাণের হেরফের করা। দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়ারা নিজেদের কোষীয় প্রোটিন ও উৎসেচকের পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়ে বা জিনগত পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটিয়ে সহজেই তার সাথে মানিয়ে নেয় [1]। বিজ্ঞানীরা এমনটাও লক্ষ্য করেছেন যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ারা নিজেদের কোনো বহুল ব্যবহৃত জিনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বা কোনো অব্যবহৃত জিনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযুক্ত করে তোলে [1]। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাকটেরিয়াদের দ্রুত অভিযোজন করে নেওয়াকে “নির্দেশিত বিবর্তন” বা “Directed evolution” বলে।**

তবে হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়াদের নিজেদের পরিবেশের আরো বেশি উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা কেবল মাত্র প্রতিকূল পরিবেশেই সীমাবদ্ধ নয়! অনুকূল পরিবেশে, ধীর গতিতে হলেও, এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

একটা কথা মনে রাখা ভালো যে মানুষের তুলনায় ব্যাকটেরিয়াদের জীবন-চক্র (life-cycle) খুব-ই সংক্ষিপ্ত। ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়ার জীবন-চক্র মাত্র ২০ মিনিটের। তাই কোনো জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই উপযোগী মিউটেশনটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে খুব বেশি সময় লাগে না ব্যাকটেরিয়ার।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রিচার্ড লেন্সকি (Richard Lenski), ব্যাকটেরিয়াদের এই অভিযোজন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্যক্ষ করার জন্যে ১৯৮৮ সালে এক দীর্ঘ মেয়াদী পরীক্ষার সূচনা করেন যা LTEE (E. coli long-term evolution experiment (LTEE)) নামে পরিচিত। এই পরীক্ষায় এখনো পর্যন্ত (নভেম্বর, ২০১৬), ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়ার ৬৬,০০০ জীবন-চক্র পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। এই পরীক্ষা থেকে ব্যাকটেরিয়াদের কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন হয় ও কিভাবে ক্রমাগত বিবর্তন হয়ে চলে সে বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে [2]|

ব্যাকটেরিয়াদের সুপার-বাগ হয়ে ওঠার পিছনে অন্যতম কারণ হলো তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন এবং “নির্দেশিত-বিবর্তন” বা “Directed evolution”। সম্প্রতি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রয় কিশনি (Roy Kishony) সায়েন্স পত্রিকায় তাঁদের এক অনবদ্য গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন কিভাবে এই নির্দেশিত-বিবর্তনের মাধ্যমে ই. কোলাই বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকসের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁদের গবেষণায় ধরা পড়েছে কিভাবে নিজেদের সহ্য-শক্তির থেকেও ১০,০০০ গুণ বেশী মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিকসের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া মাত্র ১০-২০ দিনের ব্যবধানে অনায়াসেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে [3, 4]! নিচের ভিডিও তে তোমরা এই গবেষণার ফল বিশদে দেখতে পাবে!

সুপার-বাগদের প্রতিরোধ করার জন্যে, ব্যাকটেরিয়ার এই স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন কি ভাবে হয় এবং ব্যাকটেরিয়ার নির্দেশিত-বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের আরো বিশদে জানা দরকার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তাই ব্যাকটেরিয়ার নির্দেশিত-বিবর্তন নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন।

নিজেদের সহ্য-শক্তির থেকেও ১০,০০০ গুণ বেশী মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিকসের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া মাত্র ১০-২০ দিনের ব্যবধানে অনায়াসেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

তোমাদের মনে হতেই পারে, তাহলে তো যে অ্যান্টিবায়োটিকস-ই বাজারে আসুক না কেন, ব্যাকটেরিয়া তার বিরুদ্ধে কোনো একদিন প্রতিরোধ গড়ে তুলবেই! দুর্ভাগ্যজনক হলেও কথাটা কিন্তু সত্যি! যে কোনো শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিকস যদি কোনো ব্যাকটেরিয়ার উপর বারবার প্রয়োগ করা হয় তাহলে আজ না হোক কাল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। তাই অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের আরো অনেক সচেতন হতে হবে।

অ্যান্টিবায়োটিকসের যথেচ্ছ ব্যবহার

গত দুই দশকে আমাদের বেশ কিছু অদূরদর্শী কার্যকলাপের জন্যে সুপার-বাগদের প্রতিপত্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গিয়েছে! এখন আর এই সমস্যা কেবলমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ নেই। গত কয়েক বছরে সুপার-বাগদের দৌরাত্ম্য উন্নত দেশগুলিতেও সমান ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২০১৬-র মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়াতে এক রোগীকে পরীক্ষা করার সময় ডাক্তাররা লক্ষ্য করলেন কোনো অ্যান্টিবায়োটিকস দিয়েই তাঁর সংক্রমণ সারানো যাচ্ছে না। এমনকি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের জন্যে ব্যবহৃত “শেষ অস্ত্র” কলিস্টিন-ও আর কাজ করছে না! আমেরিকার রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ দফতর ‘সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন’-এর অধিকর্তা টম ফ্রাইডেনের কথায় “ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধের লড়াইয়ে, এটা একটা সঙ্কটজনক মুহূর্ত! আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিকল্প ব্যবস্থার হদিশ না পেলে, এই নতুন যুগের অ্যান্টিবায়োটিকস-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বা ‘সুপার-বাগ’-দের সংক্রমণ ঠেকানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে!”

নতুন সুপার-বাগদের আবির্ভাবের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিকসের যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকাংশেই দায়ী।

পেনসিলভেনিয়ার ঘটনা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় তার প্রমাণ মিলেছে পরের কয়েক মাসে। ২০১৬-র জুনের শেষের দিকে নিউ ইয়র্কের এক রোগীর শরীরে সন্ধান মিলেছে কলিস্টিন প্রতিরোধী সুপার-বাগের! এর পরে ডিসেম্বরে নিউ মেক্সিকো-তে এবং সম্প্রতি নেভাদা থেকেও ভয়ঙ্কর সব মাল্টিড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট (MDR) সুপার-বাগদের খবর পাওয়া গিয়েছে। নেভাদা থেকে পাওয়া সুপার-বাগদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আঁতকে উঠেছেন! বাজারে বহুল প্রচলিত ২৬ টি অ্যান্টিবায়োটিকস প্রতিরোধে সক্ষম এই সুপার-বাগরা [5]।

এই ভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ প্রতি ৩ সেকেন্ডে ১ জন করে মানুষ ‘সুপার বাগ’-এর সংক্রমণে মারা যাবেন! আর প্রতি বছরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১৫ গুণ বেড়ে হবে ১ কোটির কাছাকাছি। যা বর্তমানে ক্যান্সারে মৃত্যুর হারের চেয়েও বেশি [6]!

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই সব নতুন নতুন সুপার-বাগদের আবির্ভাবের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিকসের যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকাংশেই দায়ী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঠান্ডা লাগা, ব্রঙ্কাইটিস বা ভাইরাল জ্বরের মতো বিভিন্ন কারণে অ্যান্টিবায়োটিকসের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে! বলাই বাহুল্য এই সব রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিকসের কোনো ভূমিকাই নেই! সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে কেবল মাত্র আমেরিকাতেই প্রতি বছর ৫ কোটির বেশী অনাবশ্যক অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়। এফ. ডি. এ. (Food and Drug Administration)-এর মতো সংস্থার কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও যদি আমেরিকাতেই এরকম হয়, তাহলে উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে কি ব্যাপক হারে অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহার হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না!

আগেই বলেছি কোনো অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রয়োগ যত বেশী হবে ব্যাকটেরিয়াদের তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওড়ার সম্ভবনা ততই বেড়ে যাবে। এই কারণেই সুপার-বাগদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

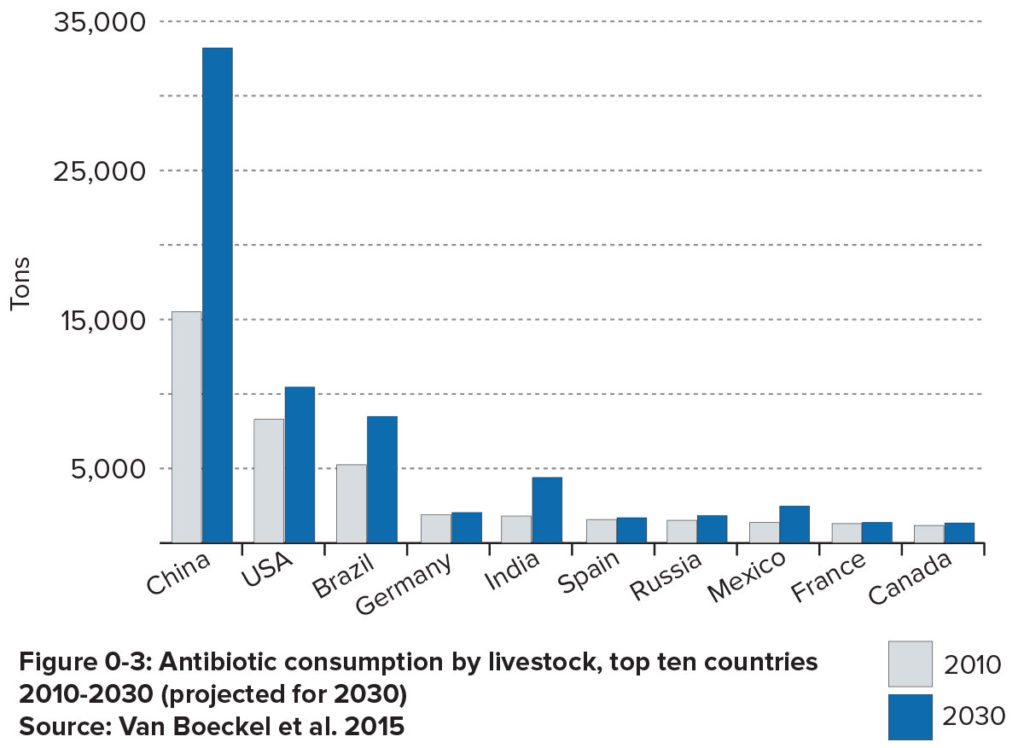

একটা কথা জেনে রাখা ভালো, কেবল মাত্র মানুষের জন্যেই নয়, পশুপালনের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহার এখন গুরুতর চিন্তার বিষয়! আসলে মোট বিক্রিত অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রায় ৮০ শতাংশই কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় [7]। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের পরোয়া যে বড় একটা কেউ করে না তা না বললেও চলে।

যত ভালো অ্যান্টিবায়োটিকস-ই আমরা আবিষ্কার করি না কেন, ব্যাকটেরিয়াদের কোটি-কোটি বছর ধরে অর্জিত অভিযোজন ক্ষমতার জন্যে একদিন না একদিন ওরা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেই।

দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক: মুরগী প্রতিপালনের সময় ওদের খাদ্যে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন (ciprofloxacin) অ্যান্টিবায়োটিকসের পর্যাপ্ত ব্যবহার হয়। ২০০৫ সালে আমেরিকাতে করা এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিলো সুপার-মার্কেটে বিক্রিত মুরগীর মাংসে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার ৩০%-ই এই সিপ্রোফ্লোক্সাসিন অ্যান্টিবায়োটিকস প্রতিরোধে সক্ষম।

একই রকম ভাবে কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যাপক হারে অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহার হয়ে থাকে। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী আমেরিকাতে প্রতি বছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোগ্রাম অ্যান্টিবায়োটিকস-এর প্রয়োগ হয় কেবল কৃষি ক্ষেত্রেই। সম্প্রতি এফ. ডি. এ. (Food and Drug Administration)-এর উদ্যোগে কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহারের উপরে রাশ টানতে উদ্যোগী হয়েছে আমেরিকা। তবে মানুষের ক্ষেত্রেই যেখানে বছরে প্রায় ৫ কোটি অনাবশ্যক অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয় সেখানে কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রে কতটা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে! বিশ্বের অনেক দেশের পরিস্থিতি তুলনায় হয়তো আরো অনেক খারাপ।

তাই মোটের উপর আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহার নিয়ে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহার ও ব্যবহারের সময় পুরো মাত্রায় (complete course) ব্যবহার করার কথা খেয়াল রাখতে হবে।

যত ভালো অ্যান্টিবায়োটিকস-ই আমরা আবিষ্কার করি না কেন, ব্যাকটেরিয়াদের কোটি-কোটি বছর ধরে অর্জিত অভিযোজন ক্ষমতার জন্যে একদিন না একদিন ওরা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেই। আমরা একটু সচেতন হলে অবশ্য এই অভিযোজন প্রক্রিয়াকে কিছুটা হলেও বিলম্বিত করা সম্ভব। সেটাই বা কম কি?

লেখার উৎস:

- https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:515938/FULLTEXT01.pdf

- https://en.wikipedia.org/wiki/E._coli_long-term_evolution_experiment বা Lenski, R. E. (year). The E. coli long-term experimental evolution project site. https://myxo.css.msu.edu/ecoli

- https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/09/a-cinematic-approach-to-drug-resistance/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27609891

- https://www.usatoday.com/story/news/health/2017/01/15/woman-dies-of-superbug/96611540/

- https://www.bbc.com/news/health-30416844

- https://www.pnas.org/content/112/18/5649.full

** ব্যাকটেরিয়াদের এরকম দ্রুত অভিযোজনের ক্ষমতার প্রমান থেকে একটি (ভুল) উপসংহারে আসা খুব স্বাভাবিক — মনে হতেই পারে যে নিজের ‘বুদ্ধি’ খাটিয়ে, পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে মন মতো মিউটেশন ঘটাবার ক্ষমতা ব্যাকটেরিয়াদের রয়েছে। এবং এই প্রস্তাব কিন্তু লামার্ক (Lamarck) থেকে শুরু করে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিকেরা দিয়ে এসেছেন ১৮০০ শতাব্দী থেকে। অনেক বছরের পরীক্ষার ফলে অবশেষে আমরা এখন বুঝি যে এরকম ঘটনা আদপে ঘটে না — এই “Directed evolution” দু ভাবে ঘটতে পারে : (১) ব্যাকটেরিয়াদের যেহেতু জীবন-চক্র (life-cycle) খুব-ই সংক্ষিপ্ত, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মধ্যে বিভিন্য ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে যাদের জিন-এ Random মিউটেশন উপস্থিত। এর মধ্যে যদি আশপাশের পরিস্থিতি বদলে যায়, এবং যদি সেই mutated ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে এমন কেউ থেকে থাকে যার mutation তাকে নতুন পরিবেশে বাঁচতে সাহায্য করে, তবেই একটা নতুন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার আবির্ভাব হবে (এবং বাদবাকি ব্যাকটেরিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে)। তা না হলে কিন্তু সব ব্যাকটেরিয়া মরে যাবে নতুন পরিস্থিতিতে, যেমন হয় যখন আমরা antibiotic খেয়ে একদম সেড়ে উঠি bacterial অসুখ থেকে। (২) এমনও হতে পারে যে নতুন পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার mutation-rate (mutation ঘটার frequency বা কত তাড়াতাড়ি mutation ঘটে) বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে বাঁচতে সফল ব্যাকটেরিয়া থাকার সম্ভাবনাও খুব বেড়ে যায়। কিন্তু এই দুই পরিস্থিতিতেই কিন্তু মনে রাখতে হবে যে mutation ঘটে একদম এলোমেলো (random) ভাবে — একটা ব্যাকটেরিয়ার যেনে বুঝে নিজের বিবর্তন নির্দেশন করার কোনো ক্ষমতা নেই। Darwin-এর বিবর্তন তত্ত্বের কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নিয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন “The Wired“ পত্রিকায় একটা খুব সুন্দর আখ্যান: https://www.wired.com/2014/01/evolution-evolves-under-pressure/।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/jibanuder-jato-katha-9