11-02-2026 13:27:01 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

কণা পদার্থবিদ্যার জগত: বিজ্ঞানীরা যখন ডিটেকটিভ

Link: https://bigyan.org.in/introduction-to-particle-physics

কখনো ভেবে দেখেছ, আমাদের আশেপাশের সব বস্তু ঠিক কি দিয়ে তৈরি?

আমরা যদি কোনো বস্তু নিয়ে ভাঙতে শুরু করি, আর লাগাতার ভাঙতেই থাকি, তাহলে কি পাব? অবশ্যই প্রশ্নটা আজকের নয়। প্রাচীন দার্শনিকদের সময় থেকে, যেমন ভারতীয় দার্শনিক কণাদের সময়ে, প্রশ্নটা নিয়ে ভাবা শুরু হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নটার প্রথম উত্তর আসে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। ব্রিটিশ পদার্থবিদ ডালটন বললেন, প্রত্যেকটা পদার্থ, তা চোখে দেখতে যেমনই লাগুক, আদপে অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। তারপর এক সময়ে মানুষ জানতে পারল, পরমাণুর গঠন কেমন। জানতে পারল যে পরমাণুর কেন্দ্রভাগে থাকে একটা ভারি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস, আর তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে ঋণাত্মক ইলেকট্রন।

কিন্তু মানুষের কৌতূহল এখানেই শেষ হল না। সে ঢুকতে চাইল নিউক্লিয়াসেরও ভেতরে। পাওয়া গেল নিউট্রন, প্রোটন। শুরু হল নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা। তবে, প্রশ্নটা সেখানেই শেষ নয়। প্রোটন, নিউট্রন — এরাই মৌলিক কণা বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল? এদের কি আর ভাঙাই যায় না?

পার্টিকেল ফিজিক্সের যাত্রা শুরু

এখানেই যাত্রা শুরু হল উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যা অথবা কণা পদার্থবিদ্যার।

প্রথমেই যে প্রশ্নটা মাথায় আসে, তা হলো উচ্চ শক্তির প্রয়োজন কেন? যদি আমাদের কাছে ভীষণ উচ্চ ক্ষমতার মাইক্রোস্কোপ থাকত, যা দিয়ে নিউক্লিয়াসের ভেতরে উঁকি মারতে পারতাম, তাহলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। নিঃসন্দেহে সকলেই এই যন্ত্রের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এরকম কোনও যন্ত্র তৈরি সম্ভব না। কারণ, মাইক্রোস্কোপটাকে কাজ করতে হলে, যা দেখতে চাই, তার সাথে আলোককণা বা ফোটনের একটা সংঘর্ষ হতে হবে, আর তারপর সেই কণাগুলোকে আমাদের চোখে আসতে হবে। কিন্তু যে সংঘর্ষের কথা এখানে ভাবছি আমরা, তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আলোককণার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। আমাদের চোখে আসেনা।

তাহলে কি উপায়?

আমরা ছোটবেলায় অনেকেই কোন না কোন খেলনা ভেঙ্গে জানার চেষ্টা করেছি, ওর মধ্যে ঠিক কি আছে। বিজ্ঞানীরা এই পথটাই নিলেন। তাঁরা করলেন কি, বিভিন্ন কণার স্রোতকে মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়ে দিলেন। তারপর, সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে জানতে চাইলেন কণাদের আচরণ, ভর ও অন্যান্য ধর্ম। এ যেন দুটো গাড়িকে মুখোমুখি সংঘর্ষ করে জানতে চাওয়া, গাড়ির ইঞ্জিনটা কোন কোম্পানির।

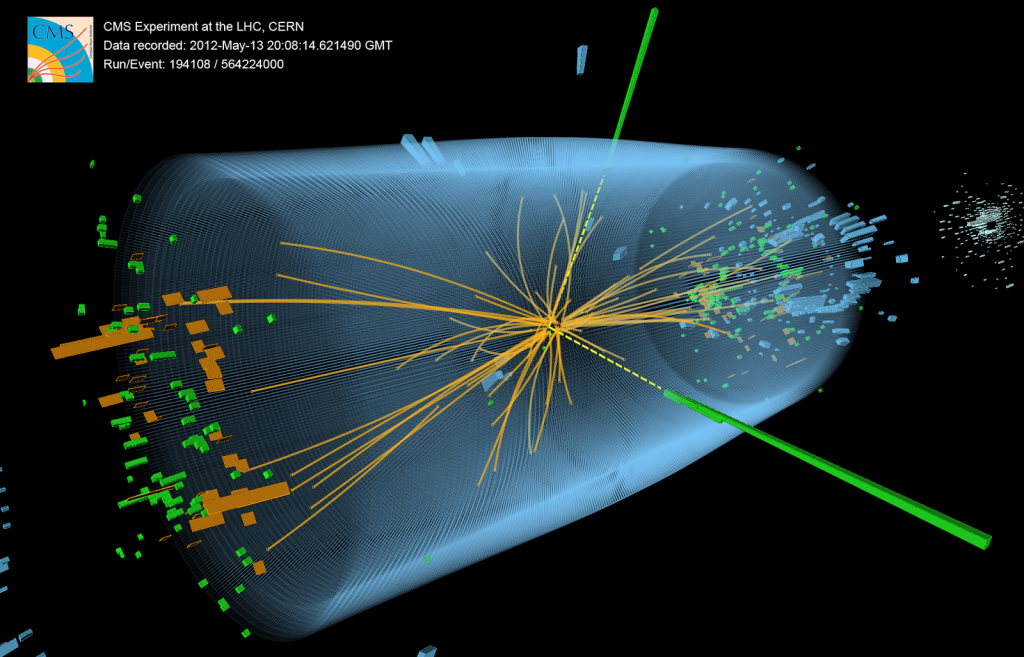

এই কারণেই পদার্থবিদ্যার এই বিভাগের সাথে উচ্চ শক্তি জড়িয়ে আছে। এই ভেঙ্গে-দেখো পদ্ধতিতে একে একে কোয়ার্ক, গ্লুওন, W/Z বোসন কণা, মিয়ন, টাও পার্টিকেল ইত্যাদি মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল যে প্রোটন আর নিউট্রন মৌলিক কণা নয়। ওরা কোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত, আর একাধিক কোয়ার্ক কণা গ্লুওন কণা বিনিময়ের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভেতর একসাথে থাকে ১। কণার তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হিগস বোসন কণা ২। সেটা কিছুতেই গবেষণাগারের পরীক্ষায় ধরা দিচ্ছিল না। শেষে ২০১২-য় সুইজারল্যান্ডের CERN গবেষণাগারে ঘোষণা করা হলো যে এই কণাটাকে হয়তো দেখা গেছে।

নতুন কণার হদিশ পাওয়া সোজা নয়

প্রকৃতি বড়ই রহস্যময়ী। যেসব পদার্থবিদরা গবেষনাগারে নতুন কণা খোঁজেন, তাঁদের কাজটা মোটেই সহজ নয়। যদি গাড়ির সংঘর্ষের তুলনাটা ব্যবহার করি, সমস্যা হল এই যে সংঘর্ষের ফলে যে স্বাভাবিক গাড়ির টুকরোই দেখা যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কখনো কখনো ট্রাকও বেরিয়ে আসতে পারে!

ভাবছ গাঁজাখুরি গল্প দিচ্ছি? তোমরা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। আমি সেই E=mc2 সমীকরণটার কথা বলছি, যার দ্বারা ভর (m) আর শক্তির (E) মধ্যে রূপান্তর হয়। সমীকরণটাতে c হলো আলোর গতিবেগ, একটা খুব বড় সংখ্যা। অতএব, সমীকরণটা দেখেই বুঝতে পারছো, সামান্য ভর সৃষ্টি করতে পর্বতপ্রমাণ শক্তি লাগে।

ছোটবেলায় যেমন আমরা খেলনা ভেঙ্গে জানার চেষ্টা করেছি ওটা কি দিয়ে তৈরি, তেমনই কণার স্রোতকে মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়ে জানতে পারা যায় কণাদের আচরণ, ভর ও অন্যান্য ধর্ম। জানার চেষ্টা করা যায় মহাবিশ্ব কি দিয়ে তৈরি।

আগেই বললাম, নতুন কণা দেখতে হাতে মজুত কণাদের প্রচণ্ড শক্তির সাথে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। সে শক্তি এতই বেশি যে তার থেকে কিছু শক্তি ভরে রুপান্তরিত হতে পারে এবং সেই শক্তিই অন্য কণাদের জন্মের জন্য দায়ী। তাই দুটো প্রোটন কণার সম্মিলিত ভর ২ GeV-র কাছাকাছি হলেও৩ তাদের সংঘর্ষে আমরা ১৭৩ GeV ভরের টপ কোয়ার্ক পর্যন্ত পেতে পারি। এই অতিরিক্ত ভর আসছে প্রোটন কণাদুটোর গতিশক্তি থেকে।

সব গুলিয়ে যাছে মনে হচ্ছে কি? তাহলে কোন কণা কখন তৈরি হবে কি করে জানা যাবে? সেটাও বিজ্ঞানীরা শেষ অবধি বার করে ফেললেন। বহুদিনের চেষ্টায় ( প্রায় ৫০ বছর ) তত্ত্ব আর পরীক্ষার মেলবন্ধনে তৈরি হল স্ট্যান্ডার্ড মডেল। বর্তমানে আমরা যেসব কণার কথা জানতে পেরেছি, তারা এই মডেল অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে (নিউট্রিনো নামের এক ভূতুড়ে কণা৪ কিছুটা আলাদা )। কোন কোন কণা থেকে কি কি তৈরি হতে পারে, একইরকমের কণা থেকে বিভিন্ন কণা সৃষ্টি হলে কোনটার কতটা সম্ভাবনা, সেসব জানা যায় এই তত্ত্ব থেকে। এবং আজ অবদি যত গবেষণা হয়েছে কণা বিদ্যায়, তাতে এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে ভুল মনে করার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি।

কণা পদার্থবিদ না ডিটেকটিভ

দুটো উচ্চ শক্তির কণার স্রোতকে ধাক্কা তো মারলাম, কোন কোন কণা তৈরি হবে, সেগুলোও জানতে পারছি। কিন্তু মুস্কিল হলো, তৈরি হওয়া কণাগুলোকে আমরা ধরব কি করে? এখানে বিজ্ঞানীদের গোয়েন্দাগিরিতে নামতে হয়।

প্রত্যেক কণাই তৈরি হবার পর প্রবল শক্তি নিয়ে ছুটে চলে। আমরা যদি কোনভাবে ওই কণাগুলোকে খাঁচায় বন্দি করতে পারি তাহলেই কেল্লাফতে! কিন্তু কণাগুলো খুবই উচ্চ শক্তির, তাই যে সে খাঁচা হলে চলবে না। আর তাই তৈরি হল বড় বড় ডিটেক্টর। এগুলোর কাজ আসলে খুবই সাধারণ, যেসব কণাগুলো এদের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে তাদের শক্তি কতটা সেটা হিসেব করে বলা।

একটু আগেই ডিটেকটিভের কথা বললাম, ভাবছ এই বিজ্ঞানের মাঝে আবার গোয়েন্দা কি জন্য লাগবে? বলি তাহলে। কোন একটা সংঘর্ষ হবার পর আমরা দেখি, সেই সংঘর্ষ থেকে কি কি কণা বেরল। কিন্তু শুধু কি কি কণা বেরল সেটা জানলেই হবে না, কারণ বিভিন্ন সংঘর্ষ থেকেই একইরকম কণা বেরোতে পারে। তাই ঠিক কি ঘটেছিল, জানবার জন্য চেষ্টা করতে হয় সেই সংঘর্ষটাকে পুনর্গঠন করতে। ঠিক যেমন গোয়েন্দা কোনও অপরাধের অকুস্থল থেকে ক্লু জোগাড় করে অপরাধটা কিভাবে হল বোঝার চেষ্টা করেন। সেইরকম, এখানেও চেষ্টা করা হয় সব কণার শক্তি ঠিকঠাক পরিমাপ করতে, তারপর দেখা হয় সেগুলো ঠিক কোন কোন কণার সংঘর্ষে তৈরি হয়েছে, আর তাদের সাথে আরও কি কি কণা তৈরি হয়েছে। এগুলো ঠিকঠাক করতে পারলে তবেই ‘শাবাশ তপশে! ‘

কণা পদার্থবিদ্যায় এখনো কি বাকি আছে

এবার নিশ্চয় ভাবছ: স্ট্যান্ডার্ড মডেল আমাদের কণার ধর্ম সম্বন্ধে বলে দিচ্ছে, আমরা ডিটেক্টরের সাহায্যে কণা গুলোকে ধরতেও পারছি, তাহলে বিজ্ঞানীরা এখনো এত এত কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে ঠিক কি করতে চাইছেন? মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, এমনকি সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, এরা যেসব জিনিস দিয়ে তৈরি, সেগুলো মহাবিশ্বের মোট ভর-শক্তির মাত্র ৫%! এগুলো ছাড়া আরও ২৭% হলো যাকে বলে ডার্ক ম্যাটার, আর ৬৮% ডার্ক এনার্জি৫। এদের নামের মধ্যে ডার্ক বা অন্ধকার আছে কারণ এরা মহাকর্ষ বল ছাড়া আর কোনভাবে এদের উপস্থিতি সম্বন্ধে জানান দেয় না। বিজ্ঞানীরা CERN এর গবেষণাগারে ডার্ক ম্যাটার সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি সফল হন, সেটা মানব সভ্যতার মুকুটে আরও একটা পালক যোগ করবে।

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও, এইমাত্র বললে যে ডার্ক ম্যাটার কিম্বা ডার্ক এনার্জি, এদের মহাকর্ষ ছাড়া আর কোনভাবে জানাই যায় না, আর CERN এর বিজ্ঞানীরা সেটা তাঁদের ডিটেক্টরে ধরে ফেলবেন? সেটা কি করে সম্ভব?’ দুর্দান্ত প্রশ্ন! ঠিকই, এই ডার্ক ম্যাটার যদি CERN-এ তৈরিও হয়, এদের সরাসরি সনাক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, আমরা জানি শক্তি-ভরের নিত্যতা সূত্রের কথা। মানে সংঘর্ষ লাগার আগে কণাগুলোর যে শক্তি ও ভর ছিল, সংঘর্ষ ঘটার পরেও নতুন কণাগুলোর মোট ভর আর শক্তি তার সমান হওয়ার কথা। যদি আমাদের সংঘর্ষে ডার্ক ম্যাটার তৈরি হয়, তাহলে তারা ডিটেক্টর থেকে বেড়িয়ে যাবে, তাদের শক্তি ধরা পরবে না কোনমতেই। কিন্তু তখনি আমরা শক্তি-ভরের নিত্যতা সূত্র কাজে লাগিয়ে ধরে ফেলব যে ঠিক কতখানি শক্তি আমাদের হিসেবের বাইরে গেছে।

যতটা সহজে এখানে বলা হলো, কাজটা অতটা সহজ কিন্তু নয়। একটু আগেই ভূতুড়ে নিউট্রিনো কণার কথা বললাম। এদেরও ধরতে পারা ভীষণই শক্ত। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের শরীরের মধ্য দিয়ে লক্ষ-লক্ষ নিউট্রিনো কণা ছুটে বেড়িয়ে যাচ্ছে, আমরা টেরটিও পাচ্ছি না। CERN এও এরা তৈরি হয়, আর এদের জন্য হামেশাই শক্তি-ভরের হিসেব মেলে না। তাছাড়া ডিটেক্টরও একশ শতাংশ ঠিকঠাক কাজ করে না। তারা মাঝে-সাঝে হিসেবে একটু ভুলও করে ফেলে। তাই কণা-পদার্থবিদদের একটু সাবধানী হতে হয়, বুঝে নিতে হয় কি কি ভাবে নিউট্রিনো বেরতে পারে, অথবা কি কি ভাবে ডিটেক্টর হিসাবে ভুল করতে পারে। সেইসব বুঝে শুনে বিজ্ঞানীদের সন্তর্পণে পা ফেলতে হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মতে স্ট্যান্ডার্ড মডেলই শেষ কথা নয়। কোথাও না কোথাও আরও নতুন কিছু অবশ্যই লুকিয়ে আছে যা আমাদের আজো অজানা। বহু বিজ্ঞানী বহু তত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে, নইলে জানা যাবে কি করে প্রকৃতি কি নিয়মে নিজেকে চালিত করে। CERN এর বিজ্ঞানীরা এখন ঠিক এই কাজেই মত্ত।

অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] কণার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছু মধ্যবর্তী কণার বিনিময়ের মাধ্যমে হয়। তড়িচ্চুম্বকীয় বল ফোটন কণার বিনিময়ের মাধ্যমে, স্ট্রং ফোর্স গ্লুওন কণার মাধ্যমে, উইক ফোর্স W/Z বোসন কণার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। মহাকর্ষ গ্র্যাভিটন কণার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় বলে কল্পনা করা হয়। তবে, এখনো গ্র্যাভিটন কণা পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে নি।

[২] হিগস বোসন কণাকে গড পার্টিকেল বা ঈশ্বরকণা নাম দেওয়া হয়েছে, যদিও এর সাথে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। পদার্থবিদ লিওন লেডারম্যান কথাটা চালু করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে গডড্যাম পার্টিকেল বলে আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন একে, পাবলিশাররা রাজি হয়নি। সেই থেকে ঈশ্বরকণা নামটা টিকে গেছে। তবে CERN এর বিজ্ঞানীদের ভগবান খোঁজার কোন বাসনা নেই।

[৩] GeV মানে ১০৯ eV, যেখানে ১ eV = ১.৬*১০-১৯ জুল। এটি আদতে শক্তির একক, কিন্তু যেহেতু ভর আর শক্তি একে অন্যে রূপান্তরিত হতে পারে, তাই এক্ষেত্রে ভরের এককের বদলে শক্তির এককেই ভর মাপা হয়।

[৪] ভূতুড়ে কারণ এরা হুবহু স্ট্যান্ডার্ড মডেল মেনে চলে না, যেমন স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলে নিউট্রিনো ভর-হীন, কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে নিউট্রিনোর খুব সামান্য ভর আছে ( ১ eV এর থেকেও কম)।

[৫] কিছু বিজ্ঞানী ডার্ক ম্যাটার এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্বে পরিবর্তন করলে ডার্ক ম্যাটার ছাড়াই মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা সম্ভব।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/introduction-to-particle-physics