16-02-2026 20:28:26 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

গ্রীন ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন (পর্ব ১) : কিছু ইতিহাস

Link: https://bigyan.org.in/green-fluoroscent-proteins-1

উপরের ছবিটা দেখে তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে বেশ অবাক হয়েছো, কেউ কেউ হয়তো ভুল করে ভাবতেও পারো যে এটা জোনাকির ছবি। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে যে জোনাকির তো আলো বের হয় দেহের শেষ প্রান্ত (বা আবডোমেন) থেকে। এটা তো জোনাকি নয়! তা হলে?

এর মধ্যেই নিশ্চয়ই অনেকেই চিনে ফেলেছো খুব পরিচিত এই মাছিকে। আরে এটা তো ড্রসোফিলা, হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় চারপাশে, হয় ফলের উপর আর নয়তো পচা খাবারের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মাধ্যমে মাছিটার বক্ষদেশে পেশীর প্রোটিনের সাথে জোড়া লাগানো রয়েছে গ্রীন ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন, সংক্ষেপে জি এফ পি (GFP)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো: মাছির বক্ষদেশ বা থোরাক্স থেকে এরকম আলো বেরোচ্ছে কি করে?

ছবিতে যে সবুজ আলোটা দেখছো সেটা বেরোচ্ছে মাছির ওড়ার জন্য ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরণের পেশীর ভিতর থেকে। পেশীকলার ভিতরে থাকে অসংখ্য প্রোটিন যা পেশী সঞ্চালনে নানান ভাবে সহযোগিতা করে। এই পেশীকলার মধ্যে দু’ধরণের প্রোটিনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন। পেশীকলার মধ্যে অ্যাক্টিন-মায়োসিন অনেকটা স্প্রিঙের মতো কাজ করে, যার ফলে আমাদের পেশী সংকুচিত-প্রসারিত হতে পারে। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মাধ্যমে উপরের মাছিটার ওই বক্ষদেশের নির্দিষ্ট পেশীর অ্যাক্টিন প্রোটিনের সাথে জোড়া লাগানো রয়েছে এক বিশেষ ধরণের প্রোটিন, যার নাম গ্রীন ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন, সংক্ষেপে জি এফ পি (GFP)। সেটাই হলো এই ফ্লুওরেসেন্স আলোর উৎস। বেশ কয়েক মাস আগে বিশ্বের একদল বিজ্ঞানী গবেষণাপত্রে১ জানিয়েছেন যে তাঁরা ড্রসোফিলার দেহের ৮০০-র বেশি ভিন্ন রকমের প্রোটিনের সাথে জুড়ে দিয়েছেন জি এফ পি আর গড়ে তুলেছেন ট্রান্সজেনিক মাছির সম্ভার। (টীকা ১)

কিন্তু এ কাজের গুরুত্ব কি আর কেনই বা তাঁরা এরকম মাছি বানালেন? কেনই বা এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে এত মাতামাতি? এর উত্তর তোমাদের কাছে তুলে ধরবো কিন্তু তার আগে বুঝতে হবে এই জি এফ পি জিনিসটা আসলে কি? এই জি এফ পি আসলে জেলিফিশ নামক এক জলজ প্রাণীর দেহ থেকে সংগৃহীত সবুজ ফ্লুওরেসেন্ট আলোনির্গতকারী প্রোটিন।

প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা ভালো, ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন নিয়ে অনেকদিন ধরেই লিখবো ভাবছিলাম। লেখার সময় রিসার্চ আর্টিকল ঘাঁটতে গিয়ে হাতে এলো একটা অসাধারণ বই, মার্ক জিমার-এর লেখা ‘গ্লোয়িং জিন্স : আ রিভোলুশন ইন বায়োটেকনোলজি’ (বইটার রিভিউ এখানে আছে)। বায়োলুমিনিস্সেন্স (bioluminescence) বিষয়ের ওপর লেখা এই বইটা গোগ্রাসে পড়ে শেষ করেই ভাবলাম জি এফ পি নিয়ে একটা লেখা লিখে ফেলি তোমাদের জন্য। এই লেখার শুরুতেই জানতে পারলাম যে আগের বছরেই রজার চ্যেন মারা গেছেন, তাই তাঁর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখাটা শুরু করছি।

কিন্তু কে এই রজার চ্যেন ? ২০০৮ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজে যে তিন জন বিজ্ঞানী সম্মানিত হয়েছিলেন চ্যেন তাঁদেরই এক মধ্যে জন। অন্য দু’জন হলেন ওসামু শিমোমুরা এবং মার্টিন চ্যালফি। তিন বিজ্ঞানীরই গবেষণার বিষয়ের যোগসূত্র জেলিফিশের দেহের এক বিশেষ জৈবিক আলোবিকিরণকারী বা বায়োলুমিনিসেন্ট প্রোটিনকে কেন্দ্র করে, যার নাম গ্রীন ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন। শিমোমুরা জেলিফিশ থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন করে সেই প্রোটিনের রাসায়নিক ধর্ম ও গঠন বিশ্লেষণ করেছেন, চ্যালফি জেলিফিশের সেই জিন কৃত্রিম উপায়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন অন্য প্রাণীর দেহে আর চ্যেন খেলার ছলে বানিয়ে ফেলেছেন নানান রঙের ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন। একটি লেখায় সবার কাজ তুলে ধরা খুব কঠিন তাই বেশ কিছু পর্বে ধীরে ধীরে প্রত্যেকের কাজের অবদান এবং তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করবো। কিন্তু সব কিছুর আগে ফ্লুওরেসেন্স নিয়ে দু’চার কথা এবং জীববিদ্যার গবেষণায় তার বহু রকম প্রয়োগের একটি বিশেষ ব্যবহার তোমাদের সামনে আগে তুলে ধরি।

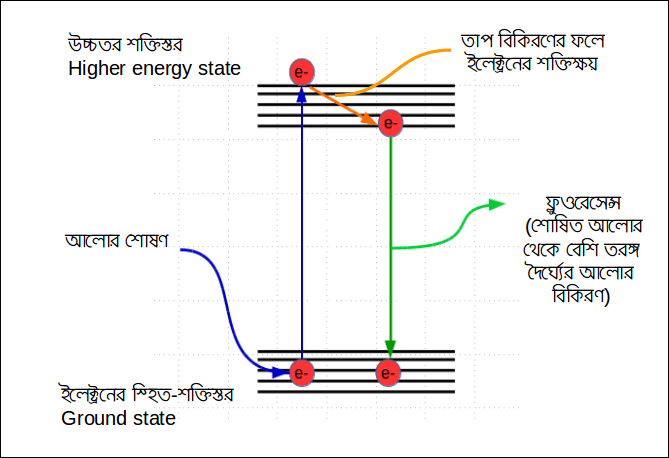

খুব সরলভাবে বললে, কিছু বিশেষ পদার্থ যখন আলোকে শোষণ করে, তখন তার কিছু ইলেক্ট্রন সেই শুষে নেওয়া আলোর শক্তি নিয়ে উত্তেজিত হয়ে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে হায়ার এনার্জি স্টেটে চলে যায়। কিছু সময় পর গৃহীত এই শক্তি ছেড়ে দিয়ে ইলেক্ট্রনটি আবার নিজের পুরনো শক্তিস্তরে ফিরে আসে। ইলেক্ট্রন তার শক্তি বর্জন করে মূলত দুটো বিশেষ উপায়ে, কিছুটা তাপ বিকিরণের মাধ্যমে আর বাকিটা শোষিত আলোর চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণের মাধ্যমে২,৩। অতি সহজ ভাবে দ্বিতীয় ঘটনাটাই “ফ্লুওরেসেন্স”, আর যে সমস্ত পদার্থের মধ্যে এরকম গুণ দেখা যায় তারাই “ফ্লুওরেসেন্ট”।

এইসব ফ্লুওরেসেন্ট রাসায়নিক পদার্থের অণুর মধ্যে কিছু বিশেষ পারমাণবিক সজ্জা (আরো গভীরভাবে দেখলে অণুর মধ্যে বিশেষ ভাবে ইলেক্ট্রনের বন্টন) এই ফ্লুওরেসেন্সের জন্য দায়ী। সেই দায়ী অংশটা ফ্লুওরোফোর (fluorophore) নামে পরিচিত। প্রায় সব ফ্লুওরোফোরেই একটি বিশেষ আণবিক গঠন দেখা যায়, সেটা হ’ল কঞ্জুগেটেড ডাবল বন্ড অর্থাৎ অণুর ফ্লুওরোফোরের অংশটিতে ক্রমান্বয়ে থাকা দ্বিবন্ধনী (টীকা ২)। বোঝার সুবিধার্থে তোমাদের খুব পরিচিত একটা ফ্লুওরেসেন্ট অরগ্যানিক যৌগের উদাহরণ দিই। আজকের মতো যখন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের এতো কড়াকড়ি ছিল না, তখন দোল খেলার সময় অনেকেই যে লাল রং মাখতো তা আসলে একটা ফ্লুওরেসেন্ট পদার্থ। এই রাসায়নিক যৌগটির নাম রোডামিন (Rhodamine)।

জীববিদ্যার গবেষণার জগতে ফ্লুওরেসেন্সের ব্যবহার ব্যাপক। কিভাবে ব্যবহার হয়, সেটা দেখা যাক। কোষের (কলা বা টিস্যুর) জৈবিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা রোজকার এক কাজ। কোষের কাঠামো, কোষের ভিতরে থাকা নিউক্লিয়াস, কোষের মধ্যে তৈরি হওয়া নানান রকম প্রোটিন অণু, তার চলা-ফেরা, নানান রকম অণুর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝতে আমাদের ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি৪ এবং ফ্লুওরেসেন্স মাইক্রোস্কোপির৫ উপর নির্ভর করতে হয়।

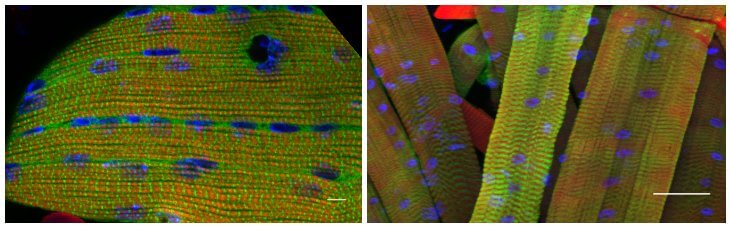

তোমাদের একটা উদাহরণ দিলে তোমরা কিছুটা বুঝতে পারবে। ড্রসোফিলার (বা অন্যান্য অনেক পতঙ্গের) দুটো জীবনের দশা তোমরা সবাই জানো, লার্ভা আর পূর্ণাঙ্গ। লার্ভা বেশ নড়ে-চড়ে বেড়ায় আবার পূর্ণাঙ্গ মাছি হেঁটে-চলে বা উড়ে বেড়ায়। লার্ভা যে ধরণের পেশী সংকুচিত বা প্রসারিত করে নড়া-চড়া করে, সেই পেশীর গঠনসজ্জা আর পূর্ণাঙ্গ মাছির ওড়ার জন্য প্রয়োজনীয় পেশীর গঠনসজ্জা একদম আলাদা! কিন্তু এটা বুঝলাম কি করে? তোমাদের এই লেখার একদম শুরুতে বলেছিলাম যে সব পেশীর মধ্যে অ্যাক্টিন-মায়োসিন নামক প্রোটিন স্প্রিঙের মতো সাজানো থাকে। এখন সেই অ্যাক্টিন-মায়োসিন কে যদি আমরা আলাদা-আলাদা দু’রকম ফ্লুওরেসেন্ট রঙ দিয়ে দেখতে পারি, তাহলে নিশ্চই কিছু তফাৎ ধরতে পারবো। নীচে দুটো ছবি দিলাম, বাঁ দিকে পূর্ণাঙ্গ মাছির ওড়ার পেশী আর ডান দিকে লার্ভার পেশী। লাল অ্যাক্টিন, সবুজ মায়োসিন, আর নীল নিউক্লিয়াস। ভালো করে দেখতো তোমাদের চোখে দুটো ছবির মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে কি না। (টীকা ৩)

এইভাবে কোষ পর্যবেক্ষণ করার কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এগুলো সবই আসলে মরা কোষ। কোষের এক নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে এমনভাবে মারা হয়েছে যাতে কোষের ভিতর গঠনসজ্জা অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই পদ্ধতির একটা গালভরা নাম আছে, কেমিক্যাল ফিক্সেশন। পাঠকের মনে এবার প্রশ্ন জাগবে: তাহলে জীবিত কোষের ভিতরের কার্যকলাপ দেখার কি কোনো উপায় আছে? হ্যাঁ, ফ্লুরোসেণ্ট প্রোটিন সেইখানেই বাজিমাত করে দিয়েছে! একই কোষের ভিতরে যদি আমরা কোন একটি নির্দিষ্ট প্রোটিনের সাথে সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট বর্ণধর্মী ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন জুড়ে দিতে পারি, তাহলে নিদেনপক্ষে অন্তত দুই বা তিন ধরণের প্রোটিনের জীবন্ত কার্যকলাপ ফ্লুওরেসেন্স মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে দেখতে পাবো।

কোষের ভিতরে যদি কোন নির্দিষ্ট প্রোটিনের সাথে সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট বর্ণধর্মী ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন জুড়ে দিতে পারি, তাহলেই তাদের কার্যকলাপ দেখতে পাবো।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরো, একই কোষের মধ্যে দুটো আলাদা প্রোটিন নিজেদের সাথে কেমন ভাব বিনিময় করছে, সেটা আমরা জানতে চাই। একটা প্রোটিন A আর একটা প্রোটিন B। এবার কল্পনা করো, প্রোটিন A-র সাথে সবুজ রঙের একটা ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন জোড়া আছে আর প্রোটিন B-র সাথে জোড়া আছে লাল রঙের ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন। এখন আমরা যদি সবুজ আর লাল ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিনগুলোকে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে অনুসরণ করতে পারি, তাহলে পরোক্ষভাবে প্রোটিন A এবং প্রোটিন B-র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কার্যকলাপ সম্বন্ধে বেশ ভালোই আন্দাজ করতে পারবো, তাও একদম জীবন্ত অবস্থায়! টেকনিক্যালি এর নাম লাইভ ইমেজিং। এই বোঝাটা আরও সহজ হয় যদি এটা স্বচক্ষে দেখতে পেতাম, তাই না?

তাই আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য, নীচে একটা ভিডিও দিলাম৬। আগে ভিডিওটা দেখে আন্দাজ করো তো, এরকম ঘটনা আগে কোথাও দেখেছো বা পড়েছো কি? আমি নিশ্চিত, একটু মন দিয়ে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে এটা কোষের মধ্যে ঘটা ঠিক কোন ঘটনা!

ঘটনাটার নাম মাইটোসিস। তোমরা যারা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে পড়ছো তারা সবাই জানো বিশেষ ধরণের এই কোষ বিভাজনের কথা। ভিডিওটা দেখে নিশ্চই জানতে ইচ্ছে করছে, কি করে এইরকম দেখা সম্ভব হচ্ছে? তোমরা লাল রঙের যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হ’লো হিস্টোন প্রোটিনের সাথে জোড়া রেড ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন আর সবুজ যেটা দেখছো সেটা টিউবিউলিনের সাথে জোড়া গ্রীন ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন। ডি এন এ হিস্টোন প্রোটিন-কে একদম পেঁচিয়ে জুড়ে থাকে, অতএব পরোক্ষভাবে বলতেই পারো লালটা ক্রোমোজোমের স্থান বোঝাচ্ছে। অন্যদিকে মাইক্রোটিউবিউল (মাইক্রোটিউবিউল-টিউবিউলিন দিয়ে তৈরি পলিমার) মাকু বা স্পিন্ডল তৈরি করে কোষের দুপ্রান্ত থেকে ক্রোমোসোমে টান দেয়, যা তোমরা সবুজ ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিনের রকম-সকম দেখে বুঝতেই পেরেছো। ৩০-৬০ মিনিটের এই ভিডিওটা ১০ সেকেন্ডে ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে দেখানো। বেশ মজার, না? এবার সত্যিই জানতে ইচ্ছে করছে না ফ্লুওরেসেণ্ট প্রোটিন নিয়ে? কেমন ভাবে হল তার আবিষ্কার আর কি ভাবেই বা জীবজগতের গবেষণায় বিস্তার করে ফেললো এক অনির্বচনীয় প্রভাব? সেই গল্প শোনাই তবে।

১৯৬৯ সালের জুন-জুলাই মাস হবে মনে হয়। ওয়াশিংটনের ফ্রাইডে হার্বরের সমুদ্র উপকূলে এক বৃদ্ধা খুব উৎসুক চোখে দেখছেন, একজন লোক তার দলবল নিয়ে সমুদ্রের থেকে জেলিফিশ ধরছে আর সেগুলো চালান করছে নৌকায় রাখা একটা বালতির মধ্যে। বুড়ির তো খুব আগ্রহ। নৌকাটির কাছে গিয়ে লোকটিকে প্রায় হাত দিয়ে খুঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, “এই তুমি এগুলো রান্না করো কি করে ?” ভদ্রলোকের সোজাসাপ্টা উত্তর, “আমি এগুলো রান্না করি না।” বুড়ি নাক-মুখ সিঁটকে বললেন, “তার মানে কাঁচা খাও?” লোকটি উত্তর দিতে যাবেন কিন্তু দেখলেন মহিলা ততক্ষণে ঘেন্নায় নাক সিঁটকে চলে গেছেন। জেলিফিশ সংগ্রহকারী ওই মানুষটি ছিলেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ওসামু শিমোমুরা৭। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওসামু শিমোমুরা কেন জেলিফিশ সংগ্রহ করছিলেন? তার একটা ছোট ঐতিহাসিক পটভূমি তোমাদের সামনে তুলে ধরি।

২০০৮-এর নোবেলজয়ী ওসামু শিমোমুরাই হলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি জি এফ পি নিষ্কাশনে, তার রাসায়ানিক গুণাগুণ এবং ফ্লুওরোফোরটিকে চিহ্নিত করেছিলেন।

ওসামু শিমোমুরার গবেষণার শুরু হয় জাপানে, নাগোয়য়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইওশিমাসা হিরাটার তত্ত্বাবধানে। তবে পি এইচ ডি স্টুডেন্ট হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসেবে। প্রায় দশ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছিলেন সিপ্রিডিনা (Cypridina, সামুদ্রিক জোনাকি বা sea-firefly) নামক এক crustacean (কঠিন খোলা-যুক্ত জলজ প্রাণী) নিয়ে। এই জলজ প্রাণীটির থেকে বেরোনো জৈবিক আলোর পেছনে কোন রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, সেই সন্ধানে ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে এবং প্রবল ধৈর্য ও পরিশ্রমের সাথে নিষ্কাশিত করতে পেরেছিলেন সিপ্রিডিনা লুসিফেরিন নামক বায়োলুমিনিসেন্ট পদার্থটিকে এবং গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। প্রসঙ্গত, যদিও তিনি পি এইচ ডি স্টুডেন্ট ছিলেন না তবুও অধ্যাপক হিরাটা শিমোমুরাকে তাঁর গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পি এইচ ডি ডিগ্রীতে সম্মানিত করেছিলেন।

১৯৫৭ সালের সিপ্রিডিনার ওই কাজ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি৮ প্রিন্সটনের অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক জনসনের চোখে পড়ে এবং ১৯৫৯ সাল নাগাদ তিনি শিমোমুরাকে তাঁর সাথে গবেষণার জন্য নিবেদন করেন। এবারের বিষয় জেলিফিশের বায়োলুমিনিসেন্সর রাসায়নিক কারণ (জেলিফিশের বিজ্ঞানসম্মত নাম Aequorea victoria,বিজ্ঞানীরা এর ছোটো করে একটা ডাকনাম দিয়েছেন, একোয়ারিয়া)। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে এই আহ্বানে সাড়া দিলেন শিমোমুরা।

স্বাভাবিকভাবেই, জেলিফিশের বায়োলুমিনিসেন্সর কারণ জানতে হলে এর জন্য দায়ী রাসায়নিক পদার্থগুলিকে নিষ্কাশিত করতেই হবে, সংগ্রহ করতে হবে অনেক জেলিফিশ। তাই একা নন, একদম সদলবলে, নিজের স্ত্রী, ছেলে, মেয়েকে নিয়ে জনসন নেমে পড়লেন জেলিফিশ সংগ্রহে, স্থান সেই ওয়াশিংটনের ফ্রাইডে হার্বরের সমুদ্র উপকূল, কাল ১৯৬১। প্রায় ৬ মাস ধরে তাঁরা এই কাজ করেছিলেন। কাজটা ছিল অনেকটা এরকম, প্রথমে জেলিফিশ ধরা, জেলিফিশের ছাতার মতো দেহাংশের যেখান থেকে আলো বেরোয় সেটা কাঁচি দিয়ে কাটা এবং কাটা ওই অংশটা বালতির জলে ভরা। তোমরা জানলে শিউরে উঠবে তিনি দীর্ঘ ৬ মাস ব্যাপি ১০,০০০ একোয়ারিয়া থেকে নিষ্কাশন করতে পেরেছিলেন মাত্র ৫ মিলিগ্রাম প্রোটিন! নিষ্কাশনের রাসায়ানিক পদ্ধতিটি নির্ধারিত করতেই লেগে গেছিল বেশ কয়েক মাস।

অবশেষে ১৯৬২ সালে এক গবেষণাপত্রে৯ তাঁরা জানালেন যে জেলিফিশের বায়োলুমিনিসেন্ট প্রোটিনটিকে শনাক্ত করতে পেরেছেন এবং তার রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারণে সফল হয়েছেন। বায়োলুমিনিসেন্ট ওই প্রোটিনটির নাম দিয়েছিলেন একোয়ারিন (যেহেতু একোয়ারিয়া থেকে নিষ্কাশিত হয়েছিল)। ওই গবেষণা পত্রেই তাঁরা খুব ছোট্ট করে উল্লেখ করেছিলেন একোয়ারিয়া এক্সট্রাক্টে অন্য আর এক সবুজ ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিনের উপস্থিতির কথা, পরবর্তীকালে সেটার নাম দিয়েছিলেন গ্রীন ফ্লুওরেসেন্ট প্রোটিন বা জি এফ পি।

১৯৭৯ সালে FEBS Letters গবেষণাপত্রে১০ শিমোমুরা জানান জি এফ পি-র ফ্লুওরোসেন্সের জন্য দায়ী ফ্লুওরোফোরটির আণবিক গঠনের কথা। শিমোমুরাই হলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি জি এফ পি নিষ্কাশনে, তার রাসায়ানিক গুণাগুণ এবং ফ্লুওরোফোরটিকে চিহ্নিত করেছিলেন। জি এফ পি-র আবিষ্কর্তা হলেও শিমোমুরা পরে আর তা নিয়ে কাজই করেন নি, মনোনিবেশ করেছিলেন একোয়ারিন বায়োলুমিনিসেন্ট প্রোটিনের গবেষণায়।

উপরের কাজের সূ্ত্র ধরে বুঝতে পারছো, শিমোমুরা জেলিফিশের আলো নির্গতকারী দেহাংশ থেকে দু’ধরনের প্রোটিন-কে নিষ্কাশিত এবং শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। একটি হল একোয়ারিন, যেটি অন্য রাসায়নিকের উপস্থিতিতে অালো নির্গত করে এবং অপরটি জি এফ পি, যা সেই একোয়ারিনের থেকে বেরনো আলো শোষণ করে ফ্লুওরেসেন্ট আলো ছাড়ে। প্রশ্ন, এই জৈবিক আলোর পিছনে লুকিয়ে থাকা রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঠিক কি রকম?

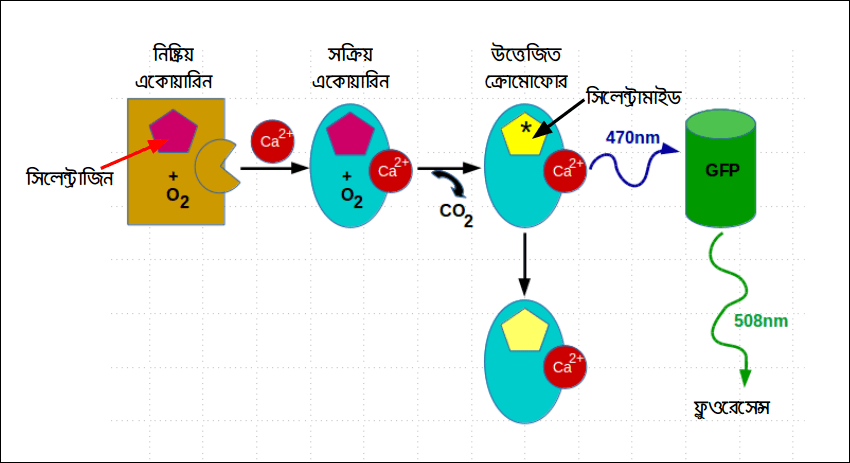

ঘটনাটা হচ্ছে এরকম। জেলিফিশের আলোবিকিরণকারী কোষের মধ্যে একোয়ারিন, আর একটি প্রোটিন সিলেন্ট্রাজিন, ক্যালসিয়াম আয়ন এবং অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে সিলেন্ট্রামাইড। বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সিলেন্ট্রামাইড থেকেই নীল রঙের আলো বেরোয়। অন্যদিকে নির্গত ওই নীল আলো জি এফ পি শুষে নেয় আর ফলস্বরূপ সবুজ আলোর ফ্লুওরেসেন্স দেখা যায়। তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়াটির একটা ছবি দিলাম১১।

এতক্ষণ ধরে আমরা জানলাম জি এফ পি-র আবিষ্কারের ইতিহাস। আজ বরং এই অবধিই থাক। পরের পর্বে তোমাদের বলবো, কেমন করে বিজ্ঞানীরা জেলিফিশের জি এফ পি কে ঢুকিয়ে দিলেন অন্য প্রাণীর মধ্যে আর কেনই বা তৈরি করলেন জি এফ পি যুক্ত ট্রান্সজেনিক অ্যানিম্যাল।

টীকা ১: সংক্ষিপ্ত ভাবে বললে যে কোন প্রাণীর কোষে নিউক্লিয়াস থাকে আর সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ডি এন এ। ডি এন এ-র মধ্যে থাকে অনেক রকমের জিন, সেই সব জিনেই থাকে প্রোটিন তৈরির সংকেত। কোন প্রাণীর দেহে থাকা এই জিন সম্ভারকেই বলে জিনোম। বায়োটেক্নোলজিস্টরা এই জিনকে( জিনের ভিতরে) কেটে-জুড়ে অনেকভাবে জিনের মধ্যে থাকা সংকেতের পরিবর্তন করার উপায় বের করেছেন, এক কথায় একেই জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বলে। কখনো কখনো তাঁরা সেই জিনোমের মধ্যে কৃত্রিম ভাবে ঢুকিয়ে দেন অন্য কোন পছন্দের জিন ( অন্য কোন প্রাণী/উদ্ভিদ/ব্যাকটেরিয়া/ ভাইরাসের বা আলাদা করে সংশ্লেষ করে ) আর তৈরি করেন ট্রান্সজেনিক জীব। এক্ষেত্রে যেমন, জেলিফিশের জি এফ পি প্রোটিন তৈরির জন্য দায়ী জিনটিকে ড্রসোফিলার দেহে ঢুকিয়ে তৈরি করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক ড্রসোফিলা। পাঠককে আপাতত এটুকুই জানালাম, পরের সংখ্যায় মলিকিউলার বায়োলজির এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরবো।

টীকা ২ : ফ্লুওরেসেন্সের যে সংজ্ঞাটি দেয়া হয়েছে সেটি অতি সরলীকৃত। ফ্লুওরেসেন্স এবং ফসফোরেসেন্স ঘটনায় শুধু ইলেক্ট্রন এর প্রিন্সিপাল এনার্জি স্টেট ছাড়াও ভাইব্রেশনাল এবং স্পিন কোয়ান্টাম স্টেটও সঙ্ঘবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করে। আগ্রহী পাঠককে রেফারেন্স ৫ এবং ৬ পড়তে অনুরোধ করব। পাঠক এ বিষয়ে লেখা পেতে হলে আমাদের ‘পাঠকের দরবারে’ বিভাগেও আবেদন করা যেতে পারে।

টীকা ৩ : এক্ষেত্রে ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রির জন্য মায়োসিন এন্টিবডি, অ্যাক্টিন দেখার জন্য ফেলয়ডিন ব্যবহার করা হয়েছে। দু’টোকে আলাদা রঙে দেখতে পাচ্ছি কারণ দু’টোর সাথে আলাদা আলাদা ফ্লুওরোফোর যথাক্রমে Alexa -488 এবং Alexa 568 জোড়া রয়েছে। ফ্লুওরোফোরগুলির Alexa -488-টি 495nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে 519nm আলো বিকিরণ করে এবং Alexa 568-টি 578nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে 603nm আলো বিকিরণ করে। নিউক্লিয়াস দেখার জন্য DAPI ব্যবহার করা হয়েছে, 401 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে 421nm আলো বিকিরণ করে। তিনটি আলাদা ফ্লুওরোফোরকে একই সময়ে উপরে উল্লিখিত তরঙ্গের আলো দিয়ে উত্তেজিত করা হয়েছে এবং তিন ধরণের বিকিরিত আলোকে বিশেষ উপায়ে বিশ্লেষণ করে ডিটেক্ট করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সেন্ট্রাল ইমেজিং এন্ড ফ্লো সাইটোমেট্রি,এন সি বি এস, ব্যাঙ্গালোর ।

লেখার সূত্র:

[১] A genome-wide resource for the analysis of protein localisation in Drosophila, eLife 2016;5:e12068

[২] The fundamentals of fluorescence, Arnet L. Powell, J. Chem. Educ., 1947, 24 (9), p 423

[৩] Principles of Fluorescence Spectroscopy by J. Lakowicz

[৪] Wikipedia article on immunohistochemistry

[৫] Microscopy: Fluorescent proteins (A lecture by Roger Tsien)

[৬] Microscopy4Kids (Credit: Nico Stuurman (HHMI/UCSF))

[৭] A Short Story of Aequorin by Osamu Shimomura

[৮] Bulletin of the Chemical Society of Japan, 30(8), pp.929-933; 1957

[১০] Structure of the chromophore of Aequorea green fluorescent protein by O Shimomura

[১১] Website of Department of Biological Sciences, Birkbeck

প্রচ্ছদের ছবির সূত্র:: https://www.mpg.de/10354252/fly-transgenome-protein

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/green-fluoroscent-proteins-1