17-02-2026 00:27:45 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের দেখা মিললো (দ্বিতীয় পর্ব ) - এক তরঙ্গের হদিশ আরেক তরঙ্গ দিয়ে

Link: https://bigyan.org.in/gravitational-wave-detection-ligo_2

মহাকর্ষকে আইনস্টাইন সাধারণ অপেক্ষবাদে স্থান-কালের জ্যামিতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করলেন। এই ধারণার সাথে স্বাভাবিকভাবেই চলে এল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হল স্থান-কালের পর্দার দোলা। দূরন্ত গতিতে, প্রবল ত্বরণ সহ ঘুরে চলা বিশাল ভরের বস্তু, যেমন ‘তাণ্ডবময়’ ব্ল্যাকহোল-যুগল, তাদের কিছুটা শক্তি এই তরঙ্গে রূপান্তরিত হতে পারে। সেই মহাকর্ষ তরঙ্গ স্থান-কালকে দোলা দিতে দিতে ছুটে চলে চারিদিকে, ছুটে আসে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে। স্থান-কালের পর্দার জ্যামিতি পরিবর্তন করতে লাগে অনেক শক্তি। তার উপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যখন বহু কোটি আলোকবর্ষ অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পোঁছোয়, তখন তার আস্ফালন কমে প্রায় শূন্য হয়ে যায়।

ফলে প্রশ্ন থেকেই যায়: আমরা কি পারব সেই অতিক্ষীণ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আভাস পেতে?

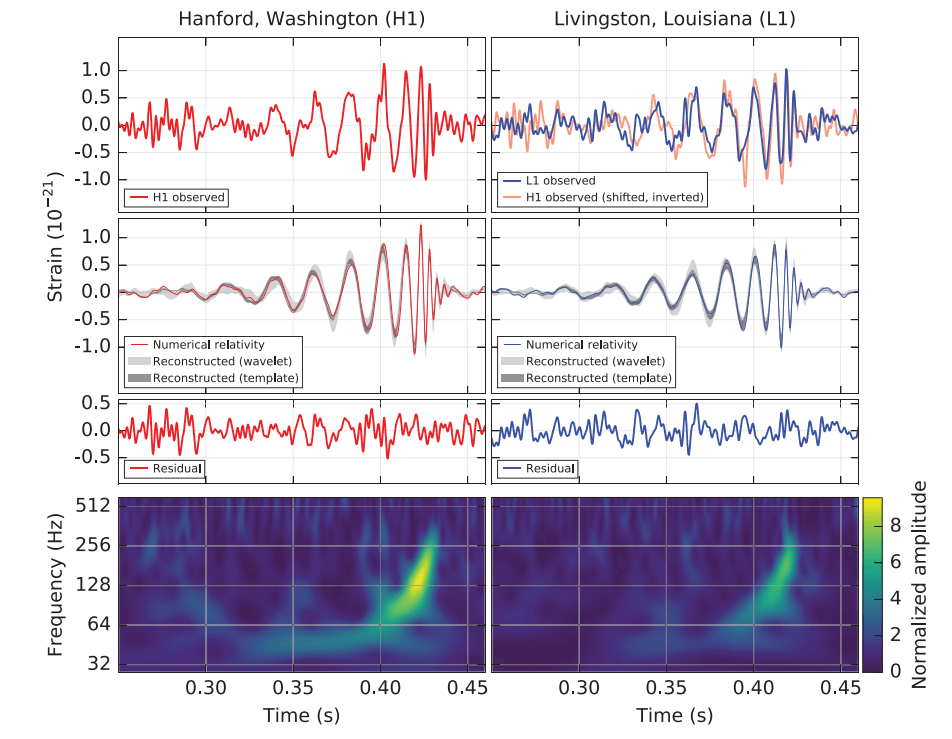

উত্তরটা এখন আর অজানা নয়। গত বছর, অর্থাৎ ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দুটো বিশালাকায় যন্ত্র, যাদের নাম হল লাইগো (LIGO, Laser Interferometer Gravitation-wave Observatory), ক্ষণিকের জন্য নড়ে উঠেছিল। অনেক কাটা-ছেঁড়ার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন, এ অতি-দুর্বল ভূমিকম্প নয় বা কোন গাড়ী এসে ল্যাবরেটরীর বাইরের দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছে তা নয়, এমনকি আরও হাজারটা কারণ যার জন্য যন্ত্রদুটো নড়ে উঠতে পারে তার কোনটাই নয় – এই নড়নকে ব্যাখ্যা করতে পারে একমাত্র মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। চাঁদে মানুষের প্রথম পা রাখার মত একটা ইতিহাস তৈরি হল, আমাদের পৃথিবীতে বসেই। মানবজাতি মহাবিশ্বের সুদূরে বহুবছর আগে ঘটে যাওয়া এক মহাজাগতিক ঘটনার সংকেত হাতে-নাতে ধরতে পারল। আর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ প্রথমবারের জন্য শনাক্ত হল।

শনাক্ত করার যন্ত্রপাতি

কেঁচো যেমন একবার সঙ্কুচিত আবার প্রসারিত হতে হতে এগিয়ে চলে, মহাকর্ষীয় তরঙ্গও ঠিক সেইভাবে স্থান-কালকে সঙ্কুচিত প্রসারিত করতে করতে এগিয়ে চলে। সাধারণ অপেক্ষবাদ দিয়ে এই স্থান-কালের সংকোচন-প্রসারণের অঙ্কটা কষলে দেখা যায়, স্থান-কালে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ফলে একটা টান(Strain) তৈরি হয়। অর্থাৎ, কোন অঞ্চল দৈর্ঘ্যে যত বড়, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ফলে তার দৈর্ঘ্যে তত বেশী পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা তাই মাঠে নামলেন স্থান-কালের স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় এই পরিবর্তন বা টান মাপতে।

লাইগো-র আগেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

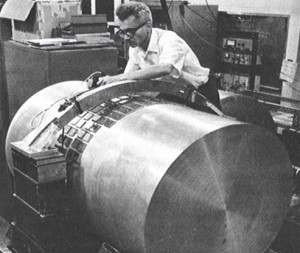

লাইগো-ই কিন্তু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ দেখার প্রথম চেষ্টা নয়। ষাটের দশকের শেষের দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ ওয়েবার পিয়েজোইলেকট্রিক স্ফটিকের সাহায্যে সেই টান মেপে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে এই পরীক্ষায় সক্ষমও হয়েছেন। তাঁর এই দাবির পর বিশ্বজুড়ে পরীক্ষাটি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা হলো। তাঁর তৈরী যন্ত্রটার নাম দেওয়া হলো ‘ওয়েবার বার’। কিন্তু আর কোথাও ওয়েবার বার-এ মহাকর্ষ তরঙ্গের অতিক্ষীণ সিগন্যাল ধরা পড়লো না। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ মাপার প্রথম চেষ্টা করার জন্য ওয়েবার বিজ্ঞানী মহলে গৌরব অর্জন করলেও তাঁর দাবিটা বিজ্ঞানীমহলে তেমন স্বীকৃতি পেলো না।

লাইগো যেভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ মাপতে পেরেছে, তার সূচনাটা বেশ মজার এবং বিশেষত শিক্ষকদের জন্য অনুপ্রেরণার। ১৯৬৭ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-র অধ্যাপক রাইনার ওয়াইস-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হলো – ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ অপেক্ষবাদের একটা কোর্স পড়ানোর [১]। রাইনার ছিলেন একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, মানে যাদের কাজ হাতে কলমে পরীক্ষানিরীক্ষা করা। সাধারণ অপেক্ষবাদ তত্ত্বের উপর তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু, ডিপার্টমেন্টের দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং ভাবতে শুরু করলেন এমন একটা সম্ভাব্য পরীক্ষার কথা, যা নিয়ে উনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা করতে পারবেন। তিনি এমন একটা সহজ পরীক্ষা করতে চাইলেন যা দিয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শনাক্তকরণ সম্ভব।

তাঁর প্রথম চিন্তা ছিল এইরকম – ধরা যাক, দুটো বস্তুর (যেমন আয়নার) মধ্যে আলো যাতায়াত করছে। আমাদের কাছে এত সূক্ষ্ম একটা ঘড়ি আছে যে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু অব্দি যেতে আলোর কত সময় লাগে, তা নিঁখুতভাবে জানতে পারি। এবার একটা মহাকর্ষ তরঙ্গ ওই যন্ত্রের উপর পড়ল। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাবে স্থান-কাল কুঁচকে যায়। ওই দুই বস্তুর মধ্যে যাতায়াত করতে আলোর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় একটু আলাদা সময় লাগবে কারণ সেই আলো স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় ভিন্ন পথ অতিক্রম করবে। আমাদের ঘড়ি জানিয়ে দেবে এই সময়ের সামান্য পরিবর্তনের কথা। ব্যাস, বুঝে ফেললাম মহাকর্ষ তরঙ্গের কথা!

যদি খুব সুক্ষ্ম একটা ঘড়ি থাকত, তাহলে আলোর যাতায়াত করার তফাৎ থেকেই মেপে ফেলা যেত মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাব।

কিন্তু, মুশকিল হল – এমন সূক্ষ্ম ঘড়ি এখনও আবিষ্কার হয়নি যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাবে সামান্য সময়ের তফাৎ ধরে ফেলতে পারবে। তার উপর, এই দুটি আয়নার মধ্যের দূরত্ব আরও অনেক কারণে পাল্টাতে পারে। তাই সেটা যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গেরই প্রভাব, তা আলাদা করে বোঝাটাও সমস্যার।

তাহলে উপায় কি? রাইনারের ভাবনা থেকে (সেইসঙ্গে সমসাময়িক অন্য কিছু বিজ্ঞানীর চিন্তাভাবনা থেকে) বেরিয়ে এল ইন্টারফেরোমেট্রির ধারণা। একটা খুব সূক্ষ্ম ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে স্থান-কালের অতি ক্ষীণ আলোড়ন মাপা যেতে পারে। এর সাথে যুক্ত হল ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (ক্যালটেক) তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কিপ থর্ণের উৎসাহ আর উদ্যম। বিজ্ঞানীরা আশান্বিত হয়ে উঠলেন যে হয়ত এবার সত্যি সত্যিই অধরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে হাতে নাতে ধরা যাবে।

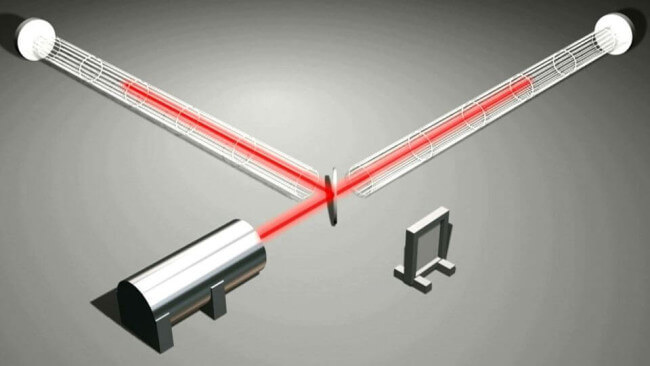

এই ইন্টারফেরোমেট্রির মূল ধারণাটি খুব সহজ। ইন্টারফেরোমিটারে দুটি পথে আলো চলাচল করে আর সরাসরি মেপে ফেলা যায় পথ দুটি যেতে সময়ের পার্থক্য। এক একটা পথ পরিক্রমা করতে আলোর কত সময় লেগেছে, তা আলাদা করে মাপতে হয় না। এই দুটো পথ একটা ‘L’ আকারের হাতের মত সাজানো, নিচের ছবির মত (arm 1 এবং arm 2 দিয়ে পথদুটিকে দেখানো হয়েছে)।

একটা লেজার থেকে বেরনো রশ্মি পাঠানো হল এই বাহুদুটোর দিকে। প্রথমেই সেই আলো এসে পড়ল একটা বীম-স্প্লিটার (beam-splitter) এর উপর। বীম-স্প্লিটার আলোকে দুটো সমান ভাগে ভাগ করে দেয়। তারপর এই দুই অংশ ইন্টারফেরোমিটারের দুই বাহু বরাবর ছুটতে থাকে। ইন্টারফেরোমিটারের প্রতিটা বাহুর শেষ প্রান্তে রয়েছে একটা ভারী আয়না। সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে আলো ফিরে আসে বীম-স্প্লিটারে। তারপর বীম-স্প্লিটার পেরিয়ে এই আলোর কিছুটা অংশ আসে একটা আলো মাপার যন্ত্র (photodetector) বরাবর।

আলো যে একটা তরঙ্গ, তা ইন্টারফেরোমিটারের কার্যনীতি বোঝারজন্য গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের উপর জলের তরঙ্গ যেমন উঁচু থেকে নীচু আবার ঊঁচু হয়ে এগিয়ে চলে, আলোর ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একইরকম। আলোক তরঙ্গ এগিয়ে চলে তার তড়িৎ ক্ষেত্র (আর চৌম্বক ক্ষেত্র) বাড়িয়ে কমিয়ে। দুটো তরঙ্গ একে অপরের ঘাড়ে চেপে তার তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার, নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি করে তীব্রতা শূন্যও করে দিতে পারে। বোঝার জন্য নীচের ছবিটা দেখা যেতে পারে –

বামদিকের ছবিতে, লাল আর নীল রঙের তরঙ্গদুটো একে অপরের সাথে ঠিক একই দশায় (phase) পড়েছে। তাই এই দুটো তরঙ্গ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে আরও বেশী বড় বা তীব্র হয়ে গেছে (উপরের গাঢ় বেগুনী রঙে এই দুই তরঙ্গের যোগফল দেখানো হয়েছে)।

ডানদিকের ছবিতে, লাল আর নীল রঙের তরঙ্গদুটো ঠিক উলটো দশায় একে অপরের উপর পড়েছে। তাদের যোগফল হল শূন্য।

এক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি, উপরের ছবির লাল রঙের তরঙ্গটা ইন্টারফেরোমিটারের প্রথম বাহু থেকে ঘুরে এসে ফোটোডিটেক্টরে পড়ছে, আর নীল রঙের তরঙ্গটা দ্বিতীয় বাহু ঘুরে এসেছে। LIGO-র ইন্টারফেরোমিটারে দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য এমনভাবে নেওয়া হয় যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরের ডানদিকের ছবিটার মত হয়। অর্থাৎ, প্রথম বাহু থেকে ঘুরে আসা আলো (ছবিতে লাল রঙ) দ্বিতীয় বাহু থেকে ঘুরে আসা আলো (ছবিতে নীল রঙ) একে অপরের আলোক ক্ষেত্রকে কাটাকুটি করে দেয়। তাই, ফোটোডিটেক্টরে কোন আলো নেই।

দুটো তরঙ্গ একে অপরের ঘাড়ে চেপে তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে বা কাটাকুটি করে তীব্রতা শূন্যও করে দিতে পারে। আলোক তরঙ্গের এই ইন্টারফেরেন্সর মাধ্যমেই LIGO-তে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়।

এবার ধরা যাক একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এসে পড়লো এই LIGO ইন্টারফেরোমিটারে। এতে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য অন্যটার তুলনায় পালটে গেল (মহাকর্ষীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাহুদুটির থেকে অনেক বড়)। আলোক তরঙ্গের দশা অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে পালটাতে থাকে। তাই, নীল আর লাল তরঙ্গদুটোর দশা আগের তুলনায় (মানে যখন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পড়েনি তখনকার তুলনায়) কিছুটা পালটে গিয়েছে। তারা আর পরস্পরকে বাতিল করে দেবে না। সেই কারণে ফোটোডিটেক্টরের উপর কিছুটা আলো এসে পড়বে। সেই আলোকে ফোটোডিটেক্টর ভোল্টেজে রূপান্তরিত করবে। সময়ের সাথে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের-ও দশা পালটাতে থাকবে, আর ইন্টারফেরোমিটারের এক বাহুর দৈর্ঘ্য অপরের তুলনায় বাড়তে কমতে থাকবে। ফোটোডিটেক্টর একবার আলোয়, একবার আঁধারে পড়বে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কেই ফোটোডিটেক্টরে তৈরি হওয়া ভোল্টেজ পালটাতে থাকবে। কত স্ট্রেন-এ কত ভোল্টেজ, তার একটা হিসেব থাকলেই হলো। এরপর ফোটোডিটেক্টরে-এর সিগনাল থেকে মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করা যাবে। এইটেই হলো মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরার ইন্টারফেরোমিটারের মূল নীতি।

উপরে যে ইন্টারফেরোমিটারের বর্ণনা দিলাম, এই ধরণের ইন্টারফেরোমিটারকে বলা হয় মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার। ইন্টারফেরোমিটারের মূল ধারণা ঠিকভাবে বুঝলে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে এই ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকেও অনেকটা কম দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন মাপা সম্ভব।

কিন্তু, তাও যথেষ্ট না। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সত্যিই খুবই ক্ষীণ!

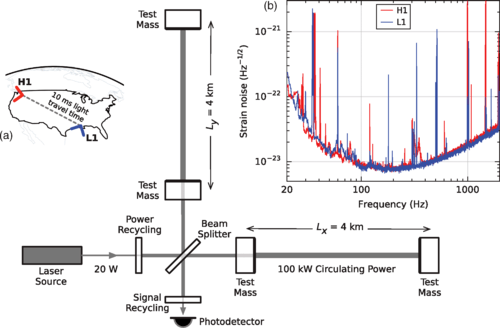

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ফলে ইন্টারফেরোমিটারের বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের মান হবে সেই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক। তাই LIGO-র ইন্টারফেরোমিটার বানানোর সময় বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করলেন বিশাল লম্বা হাত বানানোর। এতে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বেশি হবে, তাই তা তুলনামূলকভাবে সহজে মাপা যাবে। তাঁরা ঠিক করলেন এক একেকটা হাতের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় চার কিলোমিটার! মহাকর্ষীয় তরঙ্গ স্থান-কালে যে strain তৈরি করে তা হল ১০-২১ এর মত। অর্থাৎ, এই চার কিলোমিটার দূরত্বের পরিবর্তন হবে একটা প্রোটোনের সাইজ বা ফেমটো-মিটারের (১০-১৫ মিটার) এক শতাংশেরও কম। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যের থেকে অনেক বেশি – এক মাইক্রনের (১০-৬ মিটার) কাছাকাছি।

তাহলে উপায়? ইন্টারফেরোমিটারের বাহুর দৈর্ঘ্য তো আর বাড়িয়ে কয়েক কোটি কিলোমিটার করা যাবে না পৃথিবীতে বসে। তাই বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন এই চার কিলোমিটার হাতের মধ্যেই আলোকে গোলকধাঁধায় ফেলা যাক। মানে, ইন্টারফেরোমিটারের আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে আলোক রশ্মি যখন ফিরে আসছে তাকে আলো ধরার যন্ত্র বা ফোটো-ডিটেক্টরে না পাঠিয়ে আবার ফেরত পাঠাও আয়নার দিকে। সে এভাবে ইন্টারফেরোমিটার থেকে বেরোনোর আগে বহুবার ঘুরতে থাকুক, যাতে তার অতিক্রান্ত পথ কেবল চার কিলোমিটার নয়, এর অনেক অনেক গুণ বেশি হয়। এতে দূরত্বের সূক্ষ্ম পরিবর্তন বিবর্ধিত (magnified) হবে।

এই গোলকধাঁধা তৈরি করা হয়েছে ইন্টারফেরোমিটারের প্রতিটা বাহুতে একটা করে অতিরিক্ত আয়না ঢুকিয়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গোলকধাঁধাকে বলা হয় ‘অপটিক্যাল ক্যাভিটি’। আয়নাদুটো প্রায় সব আলোকে প্রতিফলন করে দেয়, অর্থাৎ বাইরে থেকে ক্যাভিটিতে ঢোকা মুশকিল। কিন্তু একবার ঢুকে গেলেই ব্যাস! সেই আলো বনবন করে পাক খেতে থাকবে ক্যাভিটির মধ্যে। অবশেষে ক্যাভিটি থেকে যখন বেরোবে, তখন সে অতিক্রম করে ফেলেছে হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব। ইন্টারফেরোমিটারের অন্য বাহুতে আলোর যে অংশ ঢুকেছে তার হালও একই। নীচে, লাইগো ইন্টারফেরোমিটারের ছবির নকশায় এই চার কিলোমিটারের দুটো ‘অপটিক্যাল ক্যাভিটি’ দেখা যাচ্ছে (ইন্টারফেরোমিটারের প্রতি বাহুতে রয়েছে দুটো করে ‘Test mass’ যা আলোর উত্তম প্রতিফলক (আয়না), তারা তৈরি করছে এক একটি ক্যাভিটি)।

শুধু তাই নয়, লাইগোর ছবির দিকে তাকালে খেয়াল করবেন যে আরও দুটো ক্যাভিটি ব্যবহার করা হয়েছে দুটো অতিরিক্ত (আংশিক) প্রতিফলক ব্যবহার করে। ছবিতে এদুটোকে পাওয়ার রিসাইক্লিং (power recycling) আর সিগনাল রিসাইক্লিং (signal recycling) প্রতিফলক নাম দেওয়া হয়েছে। এদের কাজ হল ফোটোডিটেক্টরের উপরে পড়া সিগন্যালের মান বাড়ানো।

এত সব কাণ্ড করার দরুণ লাইগো স্থান-কালের পরিবর্তন মাপতে এখনো অব্দি যত যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে সবথেকে ক্ষমতাশালী। এই যন্ত্র তৈরী করতে অর্থ জোটানোর চেষ্টা বহু বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে, সেই ১৯৮৪-’৮৫ থেকে। এখন দুটো ইন্টারফেরোমিটার রয়েছে – দুটোই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। একটি আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ওয়াশিংটন রাজ্যের হ্যানফোর্ডে, আরেকটি দক্ষিণ পূর্বের লুইসিয়ানা রাজ্যের লিভিংস্টনে। লাইগো-র নকশা কয়েক বছর অন্তর অন্তরই পালটানো হচ্ছে, যাতে সেনসিটিভিটি (sensitivity) বাড়ে – আরও সূক্ষ্ম তরঙ্গ ধরতে পারে। বর্তমান প্রজন্মের নাম অ্যাডভান্সড লাইগো (Advanced LIGO), যা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। লাইগো-র পিছনে এর মধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি)।

বহুবছর চেষ্টার পর ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুটো ডিটেক্টরেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়ল। যে মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রায় একশো বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা ধরা দিল অবশেষে। কিন্তু, বিজ্ঞানীরা জানলেন কি করে যে তাঁদের যন্ত্র কেঁপে ঊঠেছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গেরই ফলে? এটাতো ছোটখাটো ভূমিকম্পও হতে পারে কিংবা হতেই পারে অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক নয়েজ।

পরের সপ্তাহে এই লেখার শেষ পর্বে রয়েছে সেই কাহিনী।

(প্রচ্ছদের ছবির উৎস)

উৎসাহী পাঠকদের জন্য:

[১] লাইগো-র উৎস নিয়ে আরো জানতে এখানে দেখুন: https://news.mit.edu/2016/rainer-weiss-ligo-origins-0211

# জুন ১, ২০১৬ – লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পাওয়া কিছু কমেন্টের ভিত্তিতে কয়েকটি জায়গায় সামান্য বিস্তার এবং পরিবর্তন করা হল।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/gravitational-wave-detection-ligo_2