24-02-2026 12:08:42 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

জলের দামে মাইক্রোস্কোপ

Link: https://bigyan.org.in/foldscope

একটা লম্বা টেস্টের ফর্দ লিখে দিলেন ডাক্তারবাবু। সব টেস্ট এ চত্বরে হয়না, শহরে যেতে হবে। এই নিয়ে তিনবার ভিজিট হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। প্রথম দুবার শুধু ওষুধ দিয়েছিলেন। তাতে কাজ হলো না দেখে টেস্টের ফিরিস্তি। মাঝে খোকা একটু ভালো ছিল বলে ইস্কুলে পাঠানো হলো, কিন্তু হাফ-টাইমে আবার পড়লো জ্বরে। ইস্কুল থেকে কড়া ফোন এলো: ওকে পাঠাবেন না, প্লিজ। ও আসার পর আরো তিন-চারজনের জ্বর হয়েছে। টেস্টগুলোর মধ্যে একটা ছিল ম্যালেরিয়ার। ম্যালেরিয়া হয়নি তো?

খোকাকে নিয়ে খোকার মা গেল শহরে। সেখানে তার রক্তের স্যাম্পেল নেওয়া হবে। সেই রক্ত স্লাইডে বুলিয়ে তাকে রিএজেন্ট দিয়ে রঙ করা হবে। তারপর মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে দেখা হবে তাতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু কিলবিল করছে কিনা। এটা করতে এত ঝক্কি কেন? ডাক্তারবাবু টেস্টের ফর্দ চাপানোর আগে কিছু ঢিল ছুঁড়ে দেখলেন কেন? উনি নিজেই ম্যালেরিয়া কিনা, টুক করে ধরতে পারতেন না কি?

উপসর্গ দেখে আন্দাজ করতে পারতেন, কিন্তু যাদের দেখলে শতকরা একশ’ ভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়, সেই জীবাণুরা তার নাগালের বাইরে। আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই, তারা তার চেয়ে প্রায় কয়েকশো গুন ছোটো। আর ছোটোকে খালি চোখের আওতায় আনতে দরকার মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র, যা আমাদের অদেখা জগতকে নিয়ে আসে দেখার মাঝে। কিন্তু মাইক্রোস্কোপের গঠন বেশ জটিল আর এর সঠিক কার্যকারিতার জন্য দরকার আলোর পথের উপর সুক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ। এগুলো কিন্তু মোটেই সস্তায় আসে না।

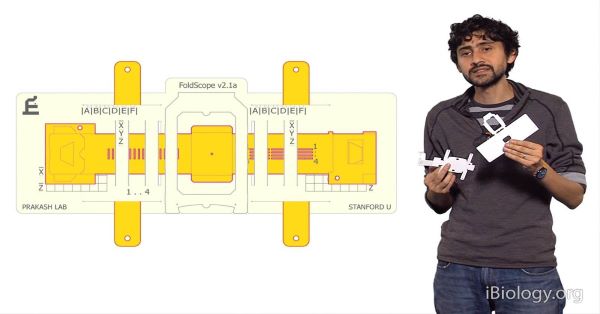

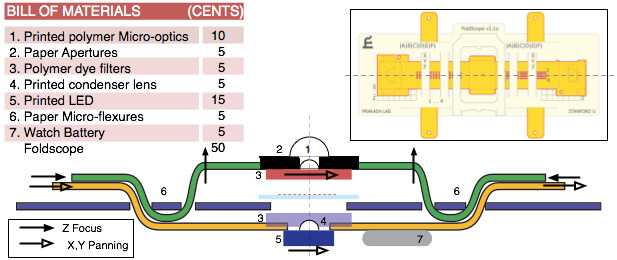

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানু প্রকাশের ল্যাবে এই সমস্যাটার সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলছিলো। ‘সস্তায় বিজ্ঞান’ বা ‘ফ্রুগাল সাইন্স’ এই ল্যাবের একটা মন্ত্র। তাই তাঁরা তৈরী করতে পেরেছেন এক অভিনব মাইক্রোস্কোপ, যা বানাতে খরচ হয় ডাক্তারবাবুর ভিজিটের থেকেও কম – মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা (এক ডলার)। এত সস্তা হওয়ার কারণ আর কিছুই না — মূল একটা আলোর উৎস আর লেন্সটা ছাড়া বাকি মাইক্রোস্কোপটা কাগজের তৈরী! আর ছোট সাইজের লেন্সও সম্প্রতি সস্তায় বানানো সম্ভব হয়েছে – সেলফোনে ক্যামেরার বাহার তো দেখছেনই! কিন্তু কাগজের তৈরী কেমন করে হলো? কাগজ ভাঁজ করে এটাসেটা তো আমরা কতই বানিয়েছি — হাঁস কি নৌকা বানিয়ে জলে ভাসিয়েছি, গোলাপ বানিয়ে সারপ্রাইজ দিয়েছি। এখানেও সেই একই নীতি — অরিগ্যামি। কাগজ ভাঁজ করে তাঁরা এমন এক মাইক্রোস্কোপ তৈরী করেছেন যাতে স্লাইডে পড়া আলো লেন্স দিয়ে আমাদের চোখে আসবে এবং সেই আলোর পথের উপর আমাদের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ থাকবে।১

ব্যবহার করার সময় মাইক্রোস্কোপটা আমরা চোখের সামনে ধরবো — ঠিক যেমন সূর্যগ্রহণের সময় চোখের সামনে ফিল্টার ওয়ালা কাগজ ধরা হয়। লেন্সটা যে স্ট্রাকচারে আটকে আছে, তাকে দুটো বুড়ো আঙ্গুল চেপে বা ছেড়ে দিয়ে লেন্সটাকে আগুপিছু করে ফোকাস করতে হবে। সাধারণ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ ফোকাস করছি যখন, লেন্সের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়াচ্ছি বা কমাচ্ছি। এখানে একখানি লেন্স, তার সাপোর্টিং স্ট্রাকচারের বক্রতা বাড়িয়ে কমিয়ে ফোকাস করবো আমরা।

আরেকটা জিনিস: লম্বা স্লাইডকে খুদে বলমার্কা লেন্স পুরোটা একসাথে ধরতে পারেনা। কিন্তু আমরা আঙ্গুলের সাহায্যে লেন্স আর আলোর উৎসটাকে একসাথে সরাতে পারি, স্লাইডটাকে না সরিয়ে, যাকে বলে প্যানিং। ব্যাস, এই কাগজের মাইক্রোস্কোপ নিয়ে আমরা যত ইচ্ছে প্যান আর ফোকাস করতে পারি — আর জগতের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খুঁটিনাটি আমাদের নখদর্পণে! আমাদের ফোনের ক্যামেরা দিয়ে পছন্দমত জিনিসের ছবি তুলে বন্ধুদের ক্যুইজ-ও করা যেতে পারে! শুধু তাই নয়, ঘর অন্ধকার করে তার দেওয়ালে সোজাসুজি মাইক্রোস্কোপের ছবি প্রোজেক্ট করা যেতে পারে। সত্যজিত রায়ের ‘গণশত্রু’ ছবি মনে আছে? ডাঃ গুপ্তর (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) কাছে ফোল্ডস্কোপ থাকলে তিনি মন্দিরের জলের ভিতরে জীবানুরা যে কিলবিল করছে, তা একঘর ভর্তি মানুষের সামনে সিনেমার মত সরাসরি দেখাতে পারতেন।

তবে এই আপাত সহজ ধারনা থেকে একটা সত্যিকার ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বানাতে প্রযুক্তিবিদদের অনেক চিন্তা করতে হয়েছে। যেমন ধরা যাক, কীভাবে কাগজ ভাঁজ করে করে এই মাইক্রোস্কোপের স্ট্রাকচারটা তৈরী করা হবে। কম্পিউটার সফটওয়্যারে তার জ্যামিতিক ছবি বা প্ল্যান নাহয় বানানো গেলো। কিন্তু আসল কাগজ তো আর নির্ভেজাল জ্যামিতিক সমতল নয়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছাড়াও তার একটা ছোট্ট বেধ আছে। তার জন্য কাগজের ভাঁজগুলো প্ল্যানের জ্যামিতিক সরলরেখার থেকে একটু এদিক-ওদিক হয়ে যেতেই পারে। সেটা হলে লেন্স আর আলোর উৎসের এলাইনমেন্ট বা বিন্যাস বিগড়ে যেতে পারে! হিসেব করে দেখা যায় যে কাগজের বেধ যদি h হয় তাহলে এই এলাইনমেন্টের গড়বড়ের পরিমাণ-ও মোটামুটি h হওয়ার কথা। ওইটুকু গন্ডগোলই এই খুদে মাইক্রোস্কোপের কাজে ব্যাগড়া দিতে পারে। তাহলে উপায়?

এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা ইঞ্জিনিয়াররা আগে করেছেন সূক্ষ্ম মেশিন ডিজাইন করতে গিয়ে। এর উপায় বার করতে মানু প্রকাশ আর তাঁর দলবল সেই মেশিন ডিজাইনের গাণিতিক তত্ত্ব অনুযায়ী ফোল্ডস্কোপের প্ল্যানে এমন কিছু ভাঁজের কম্বিনেশন ঢোকালেন যা ওই এলাইনমেন্ট এর গড়বড়ে বাধা দেয়। এইসব ইঞ্জিনিয়ারিং মারপ্যাঁচ সত্যি সত্যি কাজ করছে কিনা দেখতে একটা পরীক্ষা করা হলো। তাঁরা 350 মাইক্রোমিটার পুরু কাগজের কুড়িটা ফোল্ডস্কোপ বানিয়ে প্রতিটাকে কুড়িবার খুললেন আর ভাঁজ করলেন। দেখা গেল প্রতিবার এলাইনমেন্ট হচ্ছে নিঁখুত ভাবে – গরবড়ের পরিমান কাগজের বেধের থেকে অনেক কম।

এরকম নানা ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি লাগিয়ে শেষমেষ যেটা দাঁড়ালো সেটা মোটের ওপর মন্দ কাজ করে না। এই ফোল্ডস্কোপে সহজেই এক মাইক্রোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের দুটো বিন্দুকে আলাদা করে চেনা যায়২।এছাড়া ফোল্ডস্কোপের আরেকটা বিশেষত্ব হলো এর মূল ডিজাইনে একটু অদল বদল করে একে নানারকম বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী করে তোলা যায়। আর বেশ কম খরচেই। এর ডিজাইনটাও এতই সরল যে আধুনিক নির্মাণ-প্রযুক্তিতে বছরে এক হাজার কোটি ফোল্ডস্কোপ বানানো সম্ভব। এবং গঠন এমনই মজবুত যে হাত থেকে ফেললে কি পায়ে চাপলে, আবার কুড়িয়ে নিয়ে তাকে আগের মতই ব্যবহার করা যায়। ঠুঁটো জগন্নাথের মত তাকে ল্যাবের এক কোনায় বসিয়ে রাখার দরকার নেই।

মানু প্রকাশের সেটাই স্বপ্ন। প্রত্যেক শিশুর পকেটে থাকবে একটা করে “ফোল্ডস্কোপ”। মনে যে প্রশ্নই জাগুক না কেন, ক্ষুদ্র জগত সম্পর্কিত বলে সেটা আর অধরা থাকবে না। মৌমাছির ডানার নক্সা কি ফুলের রেণু, সবেরই ক্লোসআপ পেয়ে যাবে তারা। মনে শুধু প্রশ্ন আসতে হবে। তাঁর কথায়, বিজ্ঞানকে শুধু ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে হাতিয়ার দিতে হবে জানার সীমাকে লঙ্ঘন করার, তবেই বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরী করা যাবে।

বিজ্ঞানের এই গণতান্ত্রিকরণে উঠেপড়ে লেগেছেন মানু প্রকাশ। একটা প্রজেক্ট চালু করেছিলেন তিনি — বিনামূল্যে ফোল্ডস্কোপ বিতরণ করবেন। শর্ত একটাই, সেটা কীভাবে ব্যবহার করা হলো এবং কী প্রশ্নের সুলুকসন্ধান পাওয়া গেল, সেটা ওনাদের জানাতে হবে। প্রজেক্টটা চলেছিল এক বছর। এই প্রজেক্টের দরুণ তিনি ফোল্ডস্কোপের এমন ব্যবহার দেখেছেন, যা কল্পনাও করতে পারেননি।

আর চিকিৎসাশাস্ত্রে এর উপকারিতা অনস্বীকার্য। খোকার ডাক্তার তাঁর চেম্বারে বসে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে এই ফোল্ডস্কোপের তলায় দেখে চট করে বলে দিতে পারবেন ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা। রোগ নিয়ে ইস্কুলেও যেতে হবে না, সঠিক চিকিৎসা হবে প্রথম দিন থেকেই। আর বিশেষ সংক্রামক কোনও রোগ হলে পরীক্ষার পর স্লাইডসুদ্ধু গোটা মাইক্রোস্কোপটাকেই পুড়িয়ে ফেলা যাবে।

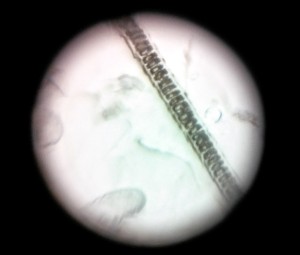

এখনো বাজারে ছাড়ার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ভারতে ফোল্ডস্কোপ আনার চেষ্টা করছে ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি। তাদের স্টার কলেজ স্কিমের দরুণ যেসব কলেজকে তারা চিহ্নিত করেছে, সেখানে তারা ফোল্ডস্কোপ আনার চেষ্টা করছে।৩ ‘বিজ্ঞান’-এর পক্ষ থেকে মানু প্রকাশের সাথে যোগাযোগ করা হলে উনি সানন্দে আমাদের ফোল্ডস্কোপের কয়েকটি নমুনা পাঠিয়ে দেন। ফোল্ডস্কোপ হাতে পেয়েই আমরা পেঁয়াজের খোসা, টমেটোর ছাল, বিড়ালের লোম, কিচেন সিঙ্কের জল, পানীয় জল, শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ, ও আরো অনেক কিছু কেমন হয় দেখে ফেললাম। তার কয়েকটি ছবি আপনাদের জন্য রইল নিচে। আমাদের কাছে আরও কিছু ফোল্ডস্কোপ রয়েছে যেগুলো আমরা বিভিন্ন স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। মানু প্রকাশের ইচ্ছে যে এই ফোল্ডস্কোপগুলো আমরা সেই সব জায়গায় পাঠাই যেখানকার ছাত্রছাত্রীরা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পায় না তেমন। ‘বিজ্ঞান’-এর পাঠকদের মধ্যে মাষ্টারমশাই বা ছাত্রছাত্রীরা ফোল্ডস্কোপ পেতে চাইলে এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। ফোল্ডস্কোপ ব্যবহার করার একটি-ই শর্তঃ কীভাবে এই ফোল্ডস্কোপটি আপনারা ব্যবহার করবেন আর কী কী ছবি তুললেন সেটা ফোল্ডস্কোপের ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মানু প্রকাশের ইচ্ছে যে সেটা যে যার মাতৃভাষাতেই করবে।

তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এটা যদি বাজারে আসে, চিকিৎসা এবং শিক্ষা জগতে একটা গুরুতর পরিবর্তন হতে চলেছে।

লেখার উৎস ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] ফোল্ডস্কোপ তৈরি করার বিস্তারিত গল্প জানতে পড়ুন এখানে।

[২] এই মাপটাকে বলা হয় মাইক্রোস্কোপ এর রেজোলিউশন। যেমন, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো আলোক মাইক্রোস্কোপের রেজোলিউশন ০.২ মাইক্রোমিটার এর কাছাকাছি।

[৩] বিস্তারিত সংবাদ এখানে দেখুন।

[৪] ফোল্ডস্কোপ নিয়ে মানু প্রকাশের দেওয়া ‘TED-talk’

[৫] ফোল্ডস্কোপ হোমপেজ

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/foldscope