17-02-2026 09:33:33 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

জীবাণুদের সাথে আগামী দিনের যুদ্ধ কেমন হবে

Link: https://bigyan.org.in/fighting-germs-in-future

অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে একটা ভুল ধারণা

বিজ্ঞান: এখন আমরা দেখি কারো হঠাৎ জ্বর হলেই অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে দেয়। দুই একদিন জ্বর থাকলো আর তারপর ভালো হয়ে গেল। এমনকি মাঝে মাঝে ছোটখাটো অসুখ হলে কম্পাউন্ডারের কাছে যায়, কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেয়। অথবা ওষুধের দাম দেখে পুরো কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক না নিয়ে কম করে কিছু নিয়ে নিল। এসব জিনিসের কি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে?

দেবনাথ: এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। ডিসেম্বরে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। আইআইএসইআর পুনেতে (IISER Pune) আমার একটা কোর্স পড়ানোর ছিল। ওখানে আসলে প্রচুর স্টুডেন্টদের একসাথে পড়ানোর ব্যাপার ছিল। কিছু একটা ভাবে আমার ইনফেকশন হয়ে যায়। তখন আমার গলা বসে যায়, আর জ্বর চলে আসে। ব্লাড টেস্ট করে দেখলাম যে কোভিড তো নয়। ঠিক করলাম দোকানে গিয়ে কিছু ওষুধ নিয়ে আসি। ওখানে বলল প্যারাসিটামল আর অ্যান্টিবায়োটিক খেতে। দোকানির জোর করা সত্ত্বেও আমি বললাম শুধু প্যারাসিটামলেই হয়ে যাবে। তারপর আমি প্যারাসিটামল খেলাম 3-4 দিন, সমস্ত কিছুই ঠিক হয়ে গেল।

এখানে সমস্যাটা হল ভারতে অ্যান্টিবায়োটিক কেনার জন্য কোনো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক নয়। ফলে দোকানগুলো থেকেই সবাই গিয়ে ওষুধ কিনে আনে। ইউ এস বা তুমি যদি আজকে অস্ট্রেলিয়াতে আসো, বা ইউরোপে অ্যান্টিবায়োটিকস কিনতে গেলে প্রেসক্রিপশনের দরকার।

এবার আমি তোমাকে একটা ছোট্ট স্ট্যাটিসটিক্স দিই। ইউনাইটেড স্টেটস-এ প্রতিবছর পাঁচ কোটি এমন অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়, যেটা আদতে অপ্রয়োজনীয়। তাহলে এবার তুমি ভেবে দেখতে পারো, ভারত-ব্রাজিল এই ধরনের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কী পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়।

“ইউনাইটেড স্টেটস এ প্রতিবছর পাঁচ কোটি এমন অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়, যেটা আদতে অপ্রয়োজনীয়।”

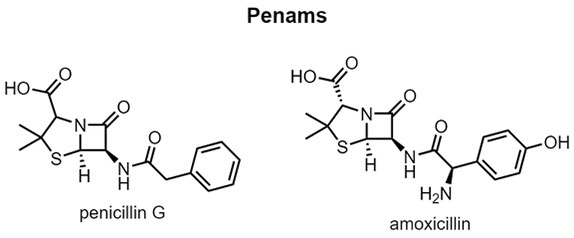

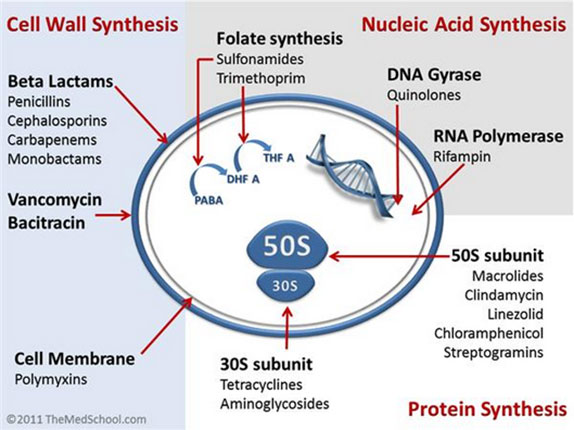

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর নষ্ট করে দিয়ে। একবার এই প্রাচীরটি নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাকটেরিয়ার কোষ অভিস্রবণজনিত চাপের জন্য মারা যায়। এইটা একটা গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) যেটা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিস্কার করেন 1930 এর দশকে। এটাই আমাদের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক, যা বিভিন্ন রূপে এখনো ব্যবহার হয়ে আসছে (1945 এ নোবেল পুরষ্কার পান উনি)।

এখন দোকানে যে আমোক্সিসিলিন পাওয়া যায় সেটা পেনিসিলিনেরই একটা ভিন্ন রূপ। এতে একটা বিটা ল্যাকটাম রিং থাকে, যা কোষপ্রাচীর নষ্ট করতে সাহায্য করে। কিন্তু যদি ভাইরাসের গঠন দেখো, তাদের কিন্তু না থাকে কোষপ্রাচীর, না থাকে কোষপর্দা। তাই তুমি যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নাও, তা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো কাজই করবে না।

বিজ্ঞান: এই নিয়েই আমার পরের প্রশ্ন, ভাইরাল কোনো অসুখ হলেও অনেক ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তাই। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

আচ্ছা। আরো বেশ কিছু ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক হয়ে থাকে, যেমন রাইবোজোম ইনহিবিটর, বা ফোলেট ইনহিবিটর, জাইরেজ ইনহিবিটর। এগুলো কোনোটাই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে না, কারণ এর কোনোটাই ভাইরাস-এ থাকেনা।

জ্বরের সাথে অ্যান্টিবায়োটিকের কিন্তু খুব একটা কোনো সম্পর্ক নেই। জ্বর হলে আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। আর আমরা এমন একটা পরিবেশে থাকি যেখানে চারপাশে প্রচুর জীবাণু। এ সময় সেই জীবাণুজনিত ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায় (যেমন গলায় ইনফেকশন)। ডাক্তাররা সাধারণত এটার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন।

“জ্বরের সাথে অ্যান্টিবায়োটিকের কিন্তু খুব একটা কোনো সম্পর্ক নেই।”

কখনো ভাইরাসজনিত কারণে জ্বর হলে, 4-5 দিন কেবলমাত্র প্যারাসিটামল খাওয়া উচিত এবং তার পরেও যদি ইনফেকশন থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়া যেতে পারে। আর অ্যান্টিবায়োটিক নিলে পুরো কোর্সই খাওয়া উচিত। কারণ, কোর্স সম্পূর্ণ না করলে হয়তো বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া মারা যাবে কিন্তু যারা থেকে যায় (যাদের বলে persister), তারা ওই অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজটা সহ্য করে নিয়েছে।

এরা শরীরে থেকে গেলে পরে আবার সুযোগ পেলে জেগে উঠবে, এবং এই পরের বারের ইনফেকশনের সময় কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক এদের উপর আর কাজ করবে না। তখন আবার অন্য ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে অথবা বিভিন্ন কম্বিনেশনে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। এভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (antibiotic resistance) তৈরি হয় কোনো ব্যাকটেরিয়াতে, তখন তাকে সুপার বাগ (super bug) বলা হয়। এ পরিস্থিতিটা এখন এতটাই বিপদজনক যে, গতবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন একজন রোগী পাওয়া গেছে যার উপর 26 টা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেছেন ডাক্তাররা, কোনোটাই কাজ করেনি। রোগীটি শেষ পর্যন্ত মারা যান।

যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক না হই তাহলে 2050 নাগাদ প্রতি 3 সেকেন্ডে একজন এই সুপার রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার জন্য মারা যাবেন। ক্যান্সারে এখন যে পরিমাণ লোক মারা যান তার থেকেও বেশি।

তাই আমাদের নতুন টার্গেট খুঁজে বের করতে হবে। যদি আমরা নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করতে পারি যেটা ব্যাক্টেরিয়ার কোষকে অন্যভাবে আক্রমণ করেবে, তখন আমরা এই সুপার বাগদের মেরে ফেলতে পারবো এবং এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এড়ানো যাবে।

অ্যান্টিবায়োটিক-এর বিকল্প

বিজ্ঞান: এখনতো ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, এগুলোকে কি জীবাণু স্পেসিফিক করে তুললে ভালো হবে?

আমাদের এখন যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলি সেকেন্ড বা থার্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক। থার্ড জেনারেশনের অনেকগুলোই হল কম্বিনেশন অ্যান্টিবায়োটিক। মানে একটার জায়গায় আমরা হয়তো তিনটে চারটে অ্যান্টিবায়োটিক একসাথে ব্যবহার করি। এরা বিভিন্ন ধরনের টার্গেটকে একসাথে আক্রমণ করে।

বিজ্ঞান: অ্যামোক্সিসিলিনের সাথে ক্ল্যাভুলানিক অ্যাসিড কি এটারই উদাহরণ?

না, এটা সেকেন্ড জেনারেশন। অ্যামোক্সিসিলিন 1930 সালে আবিষ্কার হয়েছে। তারপরে প্রায় 50 থেকে 60 বছর ওটা খুব ভালো করে কাজ করেছে। 1970-এর দিকে প্রথমে পাপুয়া নিউগিনিতে পাওয়া গেল কিছু স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া যাতে পেনিসিলিন আর কাজ করছিল না! তখন সবাই বুঝতে পারল ব্যাকটেরিয়া কিছু একটা করে ফেলেছে যার জন্য পেনিসিলিন আর কাজ করছে না।

তখন জানা গেল ব্যাক্টেরিয়া একটা নতুন উৎসেচক তৈরি করেছে যার সাহায্যে ওরা পেনিসিলিনকে ভেঙে ফেলতে পারছে, তাই আর এই অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছেনা। এর থেকে নতুন প্রশ্ন তৈরি হল, ওই উৎসেচকটাকে কীভাবে ব্লক করা যায়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাওয়া গেল, ক্ল্যাভুলানিক অ্যাসিড এই উৎসেচকটিকে ভেঙে দেয়। ফলে ক্ল্যাভুলানিক অ্যাসিড পেনিসিলিন-এর সাথে মিশিয়ে দিয়ে দেখা গেল এই অ্যান্টিবায়োটিক আবার কাজ করছে। এভাবেই তৈরি হয় সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক। আর থার্ড জেনারেশনে অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিকের একটা ককটেল তৈরি করে ব্যবহার করা হয়, যাতে বিভিন্ন ভাবে ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারে।

জীবাণুর বিরুদ্ধে জীবাণু

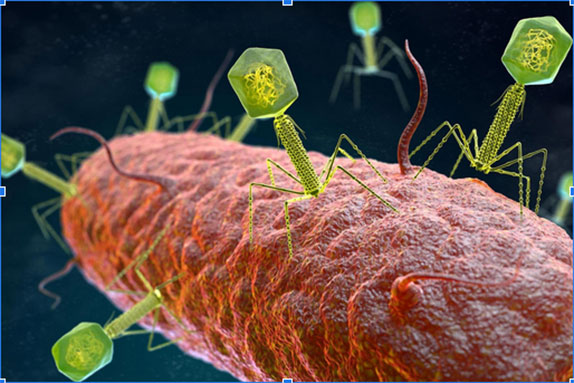

আমাদের বিরুদ্ধে যেরকম সার্স কোভ-টু (Sars CoV 2), এডেনো ভাইরাস, ইন্ফ্লুঞ্জা ভাইরাস ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ভাইরাস কাজ করে তেমনি ব্যাকটেরিয়ারও কিছু শত্রু ভাইরাস আছে। এগুলোকে বলা হয় ব্যাকটেরিয় ফেজ। এগুলো ছোট ছোট এক ধরনের ভাইরাস যা আকারে ব্যাকটেরিয়ার দশ ভাগের এক ভাগ। এরা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারে।

“ব্যাকটেরিয় ফেজ, এগুলো ছোট ছোট ভাইরাস যা আকারে ব্যাকটেরিয়ার দশ ভাগের এক ভাগ। এরা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারে। “

শত্রুর শত্রু যেমন আমাদের মিত্র, তেমনি আমরাও এখন ভাবি যে ব্যাকটেরিয় ফেজ ব্যবহার করে আমরা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলবো। সেজন্য ফেজ থেরাপি বলে নতুন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা নতুন নতুন ফেজ ভাইরাস খুঁজছি যারা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

বিজ্ঞান: মানে একটা অণু ব্যবহার না করে আমরা আরেকটা জীবিত বস্তু ব্যবহার করছি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে!

হ্যাঁ।

বিজ্ঞান: এবার একটা প্রশ্ন করবো আমার এবং দর্শক সবার জন্য। আমার শরীরে ধরো দশটা ব্যাকটেরিয়া আছে। অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে নয়টা মারা গেল, একটা বেঁচে থাকলো যেটা অ্যান্টিবায়োটিককে প্রতিরোধ করতে পেরেছে। এই তথ্যটা হয়তো আমার শরীরের বাকি জীবাণুরা জানতে পারলো। গোটা পৃথিবীতে বাকি জীবাণুরা কী করে এটা জানতে পারছে এবং তারা কীভাবে এটাকে কাজে লাগাচ্ছে?

এই প্রসঙ্গে ব্যাক্টেরিয়ার সিক্রিশন সিস্টেমের কথা একটু বলতে হবে। ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সিক্রিশন সিস্টেম হয় এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু এরা ব্যবহার করে প্রাণীদের আক্রমণ করতে, আবার কিছু কিছু ব্যবহার করে উদ্ভিদদের আক্রমণ করতে। আবার কিছু সিক্রিশন সিস্টেম আছে যারা জেনেটিক তথ্যা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

“আমাদের শরীরে আমাদের নিজেদের যত কোষ আছে, তার থেকে বেশি আছে ব্যাকটেরিয়ার কোষ।”

আমাদের শরীরে প্রায় 300,000 কোটি বা 30 ট্রিলিয়ন মতো কোষ আছে। আবার শরীরে ব্যাকটেরিয়ার কোষের সংখ্যা কিন্তু 38 থেকে 40 ট্রিলিয়ন। তারমানে আমাদের শরীরে আমাদের নিজেদের যত কোষ আছে, তার থেকে বেশি আছে ব্যাকটেরিয়ার কোষ। এদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে ভালো ব্যাকটেরিয়া। আবার অনেক ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে অনেক ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াও এসে পৌঁছয়। এটা আমাদের কোষের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় টাইপ ফোর সিক্রিশন সিস্টেমের মাধ্যমে দুটো ব্যাকটেরিয়া তথ্যাবলি আদান প্রদান করতে পারে।

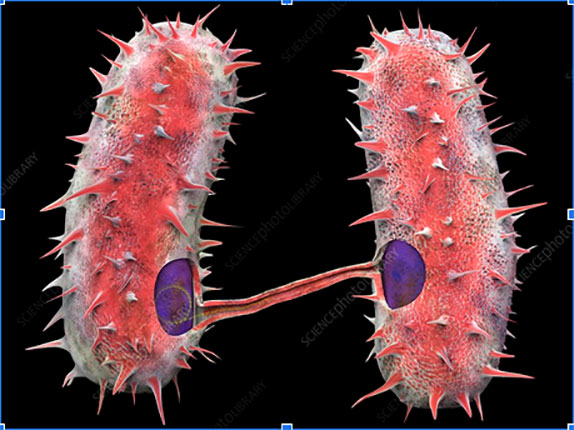

এবার ধরো একটা ব্যাকটেরিয়াতে কিছু প্রতিরোধী জিন আছে যা অ্যান্টিবায়োটিক থেকে তাকে বাঁচায়, সেই জিন যদি অপর জীবাণুতে চলে যায় তাহলে সেও আবার প্রতিরোধী হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিটিকে কনজুগেশন (bacterial conjugation) বলা হয়। 1946 সালে এ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এর মাধ্যমে ওরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রজাতির নয়, অপর প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যেও ওই প্রতিরোধী জিনটিকে ছড়িয়ে দিতে পারে।

প্রচ্ছদের ছবি: বনানী মন্ডল।

(এই লেখাটি মূল ইন্টারভিউ থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন স্বপ্ননীল জানা।)

তথ্যসূত্র: ব্যাকটেরিয় ফেজ সম্বন্ধে আরো জানতে হলে এই লিংকে যেতে পারো https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriophage

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/fighting-germs-in-future