26-02-2026 19:09:17 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

নিজে করো: আলোর পোলারাইজেশান নিয়ে মজা!

Link: https://bigyan.org.in/diy-polarization-is-fun

ঝলমলে রোদ্দুরের দিনে সানগ্লাস পরে ঘুরতে বেরোই আমরা অনেকেই। চোখ ধাঁধানো থেকে বাঁচতে সানগ্লাসের জুড়ি নেই। সানগ্লাস যেন ম্যাজিকের মত বিভিন্ন মসৃণ তল থেকে (যেমন গাড়ির বনেট বা ছাদ) প্রতিফলিত আলোর তীব্রতা কমিয়ে দেয়! আকাশের নীল রঙ সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে সানগ্লাস পরা চোখে!

ভেবে দেখেছো, ঠিক কীভাবে সানগ্লাস কাজ করে? কেন সানগ্লাস পরলে চোখ-ধাঁধিয়ে দেওয়া আলোর প্রতিফলন কমে যায়? এ সবের পিছনে আছে আলোর এক বিশেষ ধর্ম, যার নাম পোলারাইজেশান। বেশিরভাগ সানগ্লাসের উপরে একটা সূক্ষ্ম ফিল্ম লাগানো থাকে, যা বিশেষ পোলারাইজেশান-ওয়ালা আলোকে একদম আটকে দিতে পারে। আজকে আমরা পোলারাইজেশান নিয়ে কিছু খেলা করব – হাতে কলমে বিজ্ঞানের মজা নেওয়ার কোন বিকল্প নেই!

কী কী লাগবে আমাদের পরীক্ষাগুলো করতে? সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল কিছু পোলারাইজেশান ফিল্ম। নানাভাবে এই পোলারাইজেশান ফিল্ম জোগাড় করা যায়। ই-কমার্সের ওয়েবসাইটে (যেমন amazon.in, aliexpress) polarization film-এর খোঁজ করলে বেশ কিছু পণ্য পাওয়া যাবে। গোটা পাঁচ কি দশেক পোলারাইজেশান ফিল্মের একটা প্যাকেট পাওয়া যাবে – দাম কয়েকশো টাকা থেকে এক-দেড় হাজার টাকার মধ্যে। আমাদের পরীক্ষাগুলো করার জন্য দুটো কি তিনটে ফিল্ম হলেই চলবে। আগেই বলেছি সানগ্লাস আলোর পোলারাইজেশান দেখতে পায়, তাই দুটো সানগ্লাসের কাচ দিয়েও এই পরীক্ষাগুলো করা যায়। অথবা, মোবাইল সারানোর দোকান থেকে যদি পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া মোবাইলের LCD ডিসপ্লের সাথে আটকানো পোলারাইজিং ফিল্ম পাওয়া যায় তাহলেও কাজ হবে! পোলারাইজিং ফিল্ম, বা সানগ্লাস, বা LCD ডিসপ্লের ফিল্ম – ইত্যাদির যেকোন একটা বোঝাতে আমি পোলারাইজার কথাটা ব্যবহার করছি এখন থেকে।

পোলারাইজেশান কী?

পোলারাইজেশান বলতে আমরা আলোক তরঙ্গের তড়িৎক্ষেত্রের দিক বুঝি।

আলো এক রকম তরঙ্গ। নানারকমের তরঙ্গ বা ঢেউ আমরা দেখে অভ্যস্ত। যেমন, শরতে হাওয়া কাশের ক্ষেতে ঢেউ তোলে। কাশফুলগুলো এদিক ওদিক দুলতে থাকে, আর সেই দোলা এক কাশ থেকে অন্য কাশ হয়ে ক্ষেতের এপার থেকে ওপার ছুটে চলে। মহাবিশ্বের সুদূর কোন তারা থেকে তৈরি হওয়া আলোও ঠিক এভাবেই দোলা দিয়ে ছুটে এসে আমাদের চোখে আছড়ে পড়ে। কিসের দোলা? আলো আসলে এক তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। অর্থাৎ, আলোর ছোটার পথে তড়িৎক্ষেত্র আর চৌম্বকক্ষেত্রের মান বা দিক (বা দুটোই) দুলতে থাকে।

কাশ ক্ষেতের উদাহরণে যদি আমরা কোন একটা নির্দিষ্ট কাশের দিকে তাকাই তাহলে কাশের মাথাটা যে দিক বরাবর দুলছে, সেই দিককে কাশঢেউ-এর পোলারাইজেশান বলতে পারি। সেটা কোন এক দিক বরাবর (রৈখিক) হতে পারে, বা কাশে মাথা ঘুরতে (বৃত্তীয়) পারে। আবার, এই পোলারাইজেশান কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পাল্টাতেও পারে, যেমন হাওয়ার দিক ঘুরে গেলে।

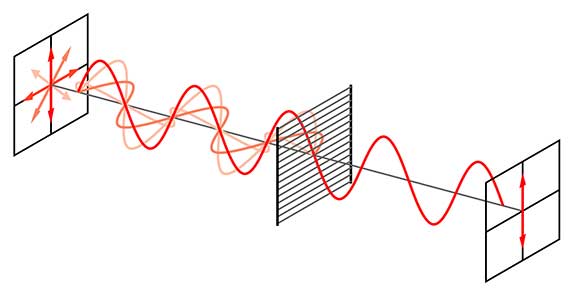

তড়িৎক্ষেত্র যেদিকে নির্দেশ করে আছে তাকে আমরা আলোর পোলারাইজেশান বলি। সেটা রৈখিক হতে পারে, বৃত্তীয় হতে পারে, আবার সময়ের সাথে এলোমেলোভাবে পালটাতেও পারে। চিত্র-১ এ যেমন একটি বৃত্তীয় পোলারাইজেশানের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

এখানে যে সব পরীক্ষার কথা বলছি তার জন্য আমরা পোলারাইজার বলে একটা জিনিস ব্যবহার করব। পোলারাইজার হল এমন একটা বস্তু, যার উপর আলো পড়লে, সেই আলোর যেটুকু অংশের পোলারাইজেশান একটি বিশেষ দিকে হয়, শুধু সেইটুকুই পার হতে পারে। বাকীটা শোষিত বা প্রতিফলিত হয়ে যায়। এই বিশেষ দিকটি নির্ভর করে পোলারাইজারটা কীভাবে তৈরি করা হয়েছে তার উপর। চিত্র ২ -এ যেমন পোলারাইজারটা কেবল উল্লম্ব দিকে রৈখিক পোলারাইজেশানই পার হতে দেয়। পরীক্ষার কথায় ফিরে আসা যাক। নিচে কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করলাম। সেগুলো দিয়ে শুরু করলেই তোমরা বুঝে যাবে পোলারাইজেশান নিয়ে কত মজা করা যায়। তারপর নিজেরাই নতুন নতুন পরীক্ষা ভেবে করতে পারবে।

পরীক্ষা ১ – সানগ্লাস ও প্রতিফলিত আলো

বালতি বা গামলাতে জল ভরে জলের নিচে কিছু খেলনা ফেলে রাখো। এবার এই বালতি বা গামলাকে এমন জায়গায় রাখো যাতে জলের উপর আশেপাশের জিনিসের প্রতিফলন দেখা যায়। দিনের বেলায় বাড়ির বারান্দায় যেখানে আশেপাশে গাছপালা আছে সেখানে এমন দৃশ্য দেখা যাবে। এখন যেহেতু জলের নিচে খেলনাগুলো আছে, অথচ বাইরের গাছপালার প্রতিফলনও হচ্ছে জলের উপর থেকে, তাই খেলনাগুলো খুব স্পষ্ট দেখা যাবে না। প্রতিফলন এসে খেলনার ছবির উপর পড়বে। এবার একটা পোলারাইজারের (যেমন সানগ্লাসের) মাধ্যমে খেলনাগুলোকে দেখার চেষ্টা কর। পোলারাইজারটা একটু করে ঘোরাতে থাকো – দেখো তো পোলারাইজারের কোন বিশেষ সজ্জার ফলে আশেপাশের প্রতিফলন ভ্যানিশ করে শুধু জলের তলার খেলনা দেখা যাচ্ছে কিনা? একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নিচের তিনটে ছবি দেখো। এটা একটা জলা জায়গার ছবি। জলের তলায় কিছু শ্যাওলা জাতীয় গাছ আছে, আবার জলার উপরে কিছু বড় (পামজাতীয়) গাছের পাতার তীব্র প্রতিফলনও চোখে এসে পড়ছে। আমি আমার সানগ্লাসটা ফোন ক্যামেরার সামনে রেখে ছবি তিনটে তুলেছি। সানগ্লাসের হাতলদুটো দেখে বুঝতে পারবে সানগ্লাসটা কীভাবে ধরেছি এই তিনটে ছবিতে। চিত্র ৩ -এ দেখো – সানগ্লাসটা উল্লম্বভাবে রয়েছে। পাতার প্রতিফলন এতটাই উজ্জ্বল যে জলের তলার গাছ দেখাই যাচ্ছে না। চিত্র ৪-এ সানগ্লাসটা মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে রেখেছি, ধীরে ধীরে জলের তলার গাছটা বোঝা যাচ্ছে। চিত্র ৫-এ সানগ্লাসটা অনুভূমিকভাবে রয়েছে। এবার জলের তলার গাছটা পরিষ্কার। বরং পাতার প্রতিফলনটাই ভ্যানিশ!

কেন এমন হচ্ছে বলতে পারো? আমাদের ইমেইল করে জানাও – [email protected]-এ। সেই সাথে জানাও এমন আর কী পরীক্ষা করতে পারলে। ফোনের ক্যামেরায় ছবি তুলে পাঠাও।

পরীক্ষা ২ – তৃতীয় পোলারাইজারের কারসাজি

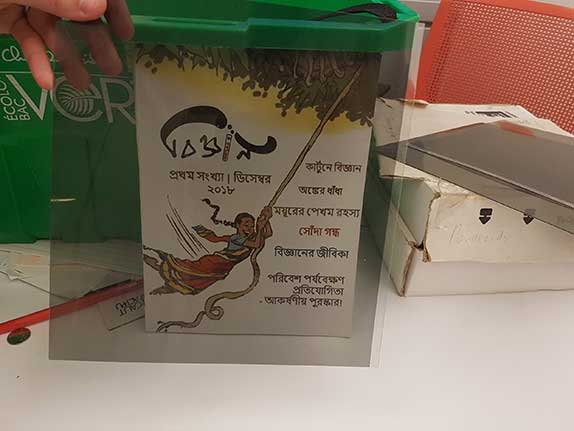

এই পরীক্ষাটার জন্য তিনটে পোলারাইজার লাগবে। প্রথমে কোন একটা বই বা ছবির সামনে প্রথম পোলারাইজারটা ধর। দেখবে ছবিটার ঔজ্জ্বল্য একটু কমলেও ঠিকঠাকই দেখা যাচ্ছে (চিত্র ৬ এর মত)।

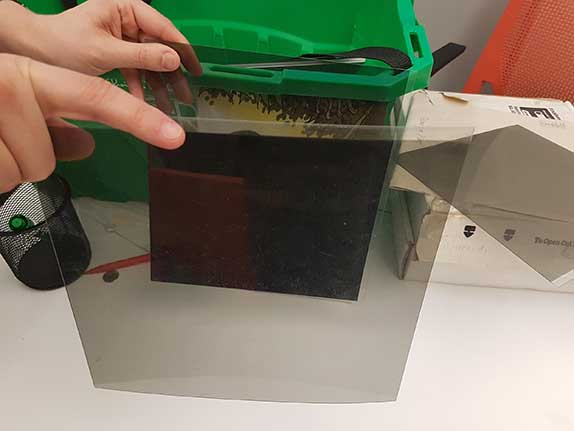

এবার দ্বিতীয় পোলারাইজারটাকে প্রথমটার সামনে ধর ও ঘোরাতে থাকো। দেখবে দুটো পোলারাইজারকে একটা বিশেষ কোণে রাখলে পিছনের ছবিটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে (চিত্র ৭-এর মত)!

কেন এমন হচ্ছে বল তো? পোলারাইজার তৈরি করতে যে পদার্থের অণু ব্যবহার করা হয়, তাদের একটা নির্দিষ্ট সজ্জা আছে। দেশলাই-এর বাক্সের মধ্যে দেশলাই কাঠির যেমন সজ্জা থাকে। সেই অণুর সজ্জা বরাবর আলোর তড়িৎক্ষেত্র বা পোলারাইজেশান থাকলেই তবেই সেই আলো পার হতে পারে। এবার, দ্বিতীয় একটা পোলারাইজারকে যদি এমনভাবে রাখি যে তার অণুগুলোর সজ্জা প্রথম পোলারাইজারের সাথে লম্বভাবে, তাহলে যে আলো প্রথম পোলারাইজার দিয়ে পার হতে পেরেছিল, সেই আলো দ্বিতীয় পোলারাইজার দিয়ে আর পার হতে পারবে না!

এবার, এই দুই পোলারাইজারের মাঝে তৃতীয় একটি পোলারাইজার ঢুকিয়ে দেখো তো, কী হয়! তৃতীয় পোলারাইজারটাকে বিভিন্ন কোণে ঘুরিয়ে দেখো। কী দেখলে আমাদের জানাও।

পরীক্ষা ৩ – রংবাহারী টেপ!

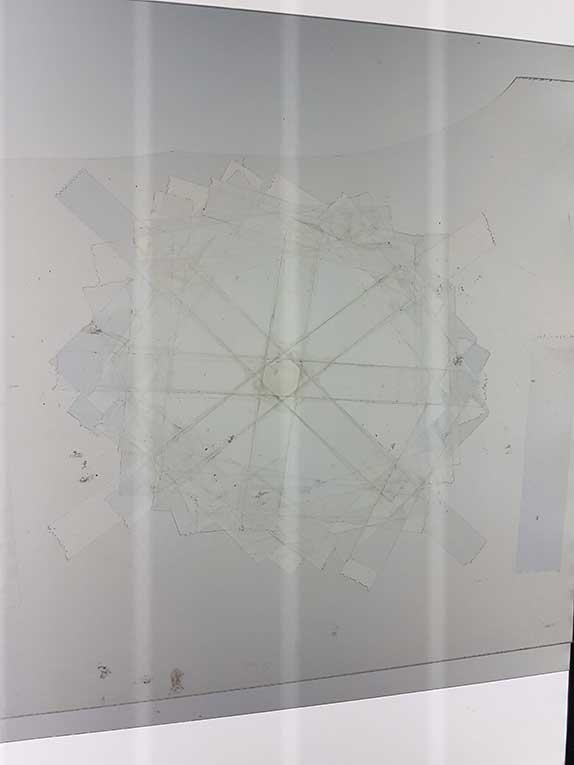

রঙ নেই এমন কোন টেপ নাও যার একদিকে আঠা আছে, যেমন সেলোফেন টেপ। এবার একটা স্বচ্ছ ফিল্ম বা কাচের উপর টেপের অংশ কেটে কেটে টানটান করে লাগাতে থাকো। যেমনভাবে ইচ্ছে একটা টেপের উপর অন্য টেপ, বিভিন্ন কোণে লাগাতে থাকো। চিত্র-৮ এ একটা উদাহরণ দিলাম।

এবার, এই টেপের কোলাজের উপরের ও নীচে একটা করে পোলারাইজার ধরলে দেখবে টেপ আর রঙহীন নেই! হয়ে গেছে রঙবাহারী! পোলারাইজার দু’টোকে একে অপরের সাপেক্ষে ঘুরিয়ে দেখো তো রঙ পালটাচ্ছে কিনা! এবার তোমার মধ্যেকার শিল্পী সত্ত্বা কাজে লাগিয়ে দেখো তো সেলোফেন টেপ দিয়ে কত নকশা আর ছবি তৈরি করতে পারো। রহস্য গল্পের মতই, সে ছবি সহজে চোখে পড়বে না। কিন্তু, যেই দুই পোলারাইজারের মাঝে ধরবে, অমনি বেরিয়ে আসবে সেই নকশা (চিত্র ৯)।

পোলারাইজার ছাড়া বোরিং, কিন্তু দুই পোলারাইজারের মাঝে পড়লে নকশা ফুটে উঠছে – এমন পরীক্ষা আরও করা যায়। চিত্র ১০ দেখো। একটা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ চশমা দুই পোলারাইজারের মাঝে পড়ে কেমন রঙবাহারী হয়ে উঠেছে। শুধু প্লাস্টিকই নয়, দুটো পোলারাইজারের মাঝে বিভিন্ন স্বচ্ছ জিনিস ফেলে দেখো – অনেকক্ষেত্রেই দেখবে নতুন এক রঙের জগত তৈরি হচ্ছে! সেলোফেন বা চশমার পরীক্ষায় আসলে যা হচ্ছে তা হল, সেলোফেন বা প্লাস্টিকের মধ্যের অণুগুলোর সজ্জা এমন (বিশেষত প্লাস্টিকের উপর টান বা স্ট্রেস সৃষ্টি করলে) যে আলোর পোলারাইজেশানকে একটু করে পালটে দেয়। সাদা আলো যেহেতু বিভিন্ন রঙের সমষ্টি, আর বিভিন্ন রঙের আলোর পোলারাইজেশান বিভিন্ন মাত্রায় পালটায় এইসব অণুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়, বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন মাত্রায় দ্বিতীয় পোলারাইজারের মধ্যে দিয়ে বের হতে পারে।

দুই পোলারাইজারের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু রেখে দেখো তো – চাপ দিয়ে বাঁকানো প্লাস্টিক থেকে ঝিঁঝি পোকার ডানা – রঙ দেখতে পাচ্ছ কিনা?

আশেপাশের চিরপরিচিত জগতকে নতুন করে দেখার মজাই আলাদা! এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি, আমরা পোলারাইজারের সাহায্য ছাড়া আলোর পোলারাইজেশান আলাদা করে বুঝতে পারি না, কিন্তু মৌমাছিরা আলোর পোলারাইজেশান বুঝতে পারে! এমনকী, মৌমাছিরা এই পোলারাইজেশানের ধারণা কাজে লাগিয়ে মৌচাক থেকে কতদূরে মধুর উৎস বা ফুল আছে, তা অন্য মৌমাছি বন্ধুদের জানানও দেয়!

উৎসাহী পাঠকদের জন্য

১। https://www.youtube.com/watch?v=HH58VmUbOKM – পোলারাইজেশানের উপর খান অ্যাকাডেমীর ইউটিউব ভিডিও।

২। https://bigyan.org.in/2016/08/01/chirality/ – রসায়নে আলোর পোলারাইজেশান কীভাবে ব্যবহার হয় তার উদাহরণ।

৩। https://bigyan.org.in/2014/10/26/honeybee_waggle_dance/ – মৌমাছি আলোর পোলারাইজেশান ব্যবহার করে মধুর খোঁজ করে।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/diy-polarization-is-fun