08-03-2026 04:53:19 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

ধাঁধার থেকেও জটিল প্রাণী: ডারউইনের সমস্যা

Link: https://bigyan.org.in/darwin-problem

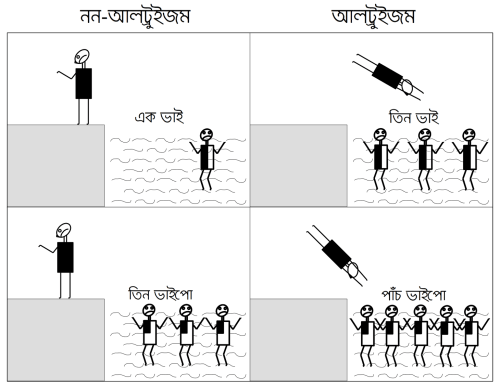

ধরুন আপনি যাচ্ছেন পাড়ার পুকুরের পাশ দিয়ে। হঠাৎই খেয়াল করলেন আপনার ভাই জলে ডুবে যাচ্ছে। কী করবেন তখন? সাঁতার জানলে নিশ্চই কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জলে! কিন্তু বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আরেকটা সম্ভাবনার কথা বলতে পারেন। ঠিক যেমনটা বলেছিলেন জে.বি.এস. হ্যালডেন১, “যদি আমার একজন বা দু’জন ভাইকে জলে ডুবে যেতে দেখি, তাহলে হয়ত তাদের বাঁচাতে জলে লাফ মারব না। কিন্তু যদি তিনজন বা তার বেশি সংখ্যক ভাইয়ের জলে ডুবে যাবার মত পরিস্থিতি হয়, তাহলে আমি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে পারি।”

খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না? হ্যালডেন কথাটা বলেছিলেন অবশ্যই একটা ‘মেটাফর’ বা রূপক হিসেবে। ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটলে তিনি নিশ্চই জলে লাফিয়ে পড়ার আগে এত হিসেব কষতেন না! আসলে হ্যালডেনের এই কথাটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একটা সংকেত — প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনেক দিনের পুরনো একটা ধাঁধার উত্তর, যে ধাঁধার মীমাংসা স্বয়ং চার্লস ডারউইনও তাঁর জীবৎকালে করে যেতে পারেননি। জানতে চান কী সেই ধাঁধা? বুঝতে চান কেন সেটা কঠিন? কী সংকেত দিয়েছিলেন হ্যালডেন? আর তা থেকে কী করেই বা বেরিয়ে এল সমাধান? তাহলে আসুন, এই গল্পে আপনি স্বাগত। নিজেই দেখে নিন কেমন করে বিজ্ঞান হয়ে ওঠে গোয়েন্দা গল্পের মতই রোমাঞ্চকর।

একা, নাকি অনেকে মিলে?

প্রথমে একটা কথা ভেবে দেখুন, এই যে আপনি ভাইকে বাঁচাতে জলে লাফ দেবেন ভাবছেন, সেটা আসলে কেন? ভাই ডুবে গেলে আপনার কী আসে যায়? জলে লাফ দিয়ে পড়লে আপনার নিজেরও তো চরম ক্ষতির আশঙ্কা! আপনি বলবেন, এ আবার কী কথা? মানুষ কি সবসময় শুধু একা নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই কাজ করে নাকি? ব্যাস! আপনি কিন্তু ঢুকে গেলেন এই ধাঁধায়! আসলে একটা প্রাণী কখন কতটা স্বার্থপরের মত আচরণ করবে, আর কখন হয়ে যাবে নিঃস্বার্থ, উদার এক পরোপকারী জীব, সেই নিয়েই এই ধাঁধাটা। আর এই ধাঁধায় শুধু আপনার আমার মত মানুষই নয়, জড়িয়ে আছে রোজকার চোখে পড়া হাজারো পশুপাখি, বলতে গেলে পুরো জীবজগতটাই। কিভাবে? চলুন এবারে একটু বিস্তারিত আলোচনায়।

আমরা শুরু করব সহজ কিছু উদাহরণ থেকে। ভারতের বর্তমান জাতীয় পশুর দিকেই তাকান। প্রজনন আর সন্তানধারণের আবশ্যিক সময়টুকু বাদ দিলে বাঘ মোটামুটি একা একাই জীবন কাটায়, শিকার ধরে। এমনকি ওই দরকারী সময়েও, বাঘ কখনই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য শিকার করেনা, অন্তঃসত্ত্বা বাঘিনীকেও নিজের খাবার নিজেকেই যোগাড় করতে হয়। বাঘের ছানারাও শিকার ধরতে শিখলেই মাকে ছেড়ে চলে যায়, আর কখনই ফিরে আসেনা। বাঘের স্বভাবচরিত্র — যেমন ঘন জঙ্গলে থাকা, বা চুপিসারে ওৎ পেতে শিকার ধরা — বাঘের এই একলা জীবনযাত্রার সঙ্গে দিব্যি মানানসই। বিজ্ঞানের ভাষায় বাঘ হল একান্তবাসী বা অযুক্তচর প্রাণী (সলিটারী এনিম্যাল)।

অন্যদিকে ভারতের প্রাক্তন জাতীয় পশু সিংহের২ চালচলন দেখুন, বাঘের ঠিক উলটো। সিংহ থাকে দল বেঁধে। একটা বড়সড় দলে অনেকগুলো সিংহী আর তাদের ছানাপোনারা তো থাকেই, সঙ্গে থাকে অন্তত একটা পূর্ণবয়স্ক সিংহ, কখনো কখনো একের বেশিও। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন সামাজিক প্রাণী বা সোশ্যাল এনিম্যাল। সিংহ পছন্দ করে একদম খোলা সাভানা৩ জাতীয় মাঠ। শিকারটা হয় সমবায় প্রথায় — অনেকে মিলে একসাথে আলাদা আলাদা দিক থেকে শিকারকে আক্রমণ করে।

কিন্তু খাবার ভাগাভাগির সময় হয় এক চিত্তির। পূর্ণবয়স্ক সিংহরা শিকারের সময় খুব একটা গা লাগায়না, কিন্তু খাবারের সবচেয়ে বড় ভাগটা সবার আগে তারাই নিয়ে নেয় গায়ের জোরে। এরপর পালা আসে সিংহীদের, যারা কিনা আসল শিকারী। বড়রা সবাই খেয়েদেয়ে নিলে তারপর যেটুকু বেঁচেবর্তে থাকে, ছানাপোনাদের তাই দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়। আধপেটা খেতে খেতে অনেকসময় এদের মধ্যে কেউ কেউ মারাও পড়ে। কাজেই সিংহ-সমাজে সহযোগিতা (কোঅপরেশন) আর সংঘাত (কনফ্লিক্ট) একে অন্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। আর বিজ্ঞানীদের উৎসাহও ঠিক এইখানে। এইধরণের সামাজিক প্রাণীদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের এত সংঘাত, তাও তারা কী করে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখে? আর কেনই বা রাখে? ঠিক এইখানেই লেগে যায় ধাঁধা!

কীটপতঙ্গের দুনিয়ায়

এই সলিটারী আর সোশ্যাল বিভাজনটা কিন্তু শুধু বাঘ, ভালুক, কিংবা সিংহ, হাতিতেই৪ আটকে নেই! আপনার নিজের ঘরের মধ্যেই তাকিয়ে দেখুন — যার উৎপাতে আপনি প্রতি রাত্রে মশারি খাটান অথবা কয়েল জ্বালান, সেই আদি-অবিনশ্বর মশা কিন্তু একটা সলিটারী প্রাণী। স্ত্রী-মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে যে লার্ভা বেরোয় তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই যোগাড় করে নেয়। তাই শুধু প্রজননের সময়টুকু ছাড়া মশার জগতে একজনের সাথে আরেকজনের কোনো যোগাযোগই নেই। কিন্তু ‘হানি বী’ বা মৌমাছিদের বেলায় ব্যাপারটা পুরো অন্য রকম। তারা আবার সঙ্গীসাথী ছাড়া বাঁচতেই পারেনা। কোনো মৌমাছি যদি বাসায় ফেরার রাস্তা হারিয়ে ফেলে তাহলে সে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবেই!

প্রাণীজগতে সামাজিকতা বা সোশ্যালিটির একটা চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় এই মৌমাছিদের মধ্যে। বড় বড় বিল্ডিং-এর কার্নিশে, গাছের ডালে বা পাথরের খাঁজে, মৌমাছিদের বিশাল আকৃতির বাসা ঝুলে থাকতে আপনি নিশ্চই দেখেছেন। এই বাসাগুলো তৈরী হয় মোম দিয়ে, মধ্যে থাকে ছ’কোণা আকারের খুপরি খুপরি ঘর। এই ঘরগুলোর কিছুতে জমা থাকে খাবার — পরাগরেণু আর মধু। একদল মৌমাছি সারাদিন ঘুরে ঘুরে সেগুলো যোগাড় করে আনে। আর বাকি ঘরগুলোতে বড় হয় লার্ভারা, এই জমা করে রাখা ফুলের রেণু আর মধু খেয়ে খেয়ে। এইরকম একেকটা কলোনীতে মৌমাছির সংখ্যা কখনো কখনো দশহাজারও ছাড়িয়ে যায়।

এদের মধ্যে মাত্র একজনই থাকে ‘কুইন বী’ বা রাণী-মৌমাছি, বাকিদের থেকে সাইজে সে বেশ কিছুটা বড়। রাণী নড়াচড়া করতে খুব একটা পছন্দ করেনা, তার কাজ শুধু মেশিনের মত ডিম পেড়ে যাওয়া। বিশেষ মরশুমে কলোনীতে সামান্য সংখ্যায় পুরুষ-মৌমাছি জন্মায় (মেরেকেটে একশো), যাদের বলে ‘ড্রোন’। কলোনীর জন্য খাটাখাটনিতে তাদেরও বিশেষ রুচি নেই। রাণী আর ড্রোন-রা ছাড়া বাকি যে হাজার হাজার মৌমাছি রয়েছে, তারা সবাই কিন্তু স্ত্রী — পরিভাষায় তাদের বলে ‘ওয়ার্কার বী’ বা শ্রমিক-মৌমাছি। এই ওয়ার্কারদের জীবনযাত্রা বড়ই অদ্ভূত, আর সেটাই হল আমাদের ধাঁধার সবচেয়ে বড় উৎস! তাই এবার আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে কোথায় এরা বাকিদের চেয়ে আলাদা।

মা ফলেষু কদাচন

শ্রমিক-মৌমাছির জীবন শুরু হয় ঐ বিশাল বাসার কোনো একটা ছ’কোণা খুপরি ঘরে। খালি ঘর পেলেই রাণী সেখানে এসে ডিম পেড়ে যায়। তিন দিন বাদে সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে লার্ভা। অন্য শ্রমিকরা তখন এই লার্ভাদের আদরযত্ন করে, খেতে দেয়। লার্ভা একটু বড় হলে আবার এই শ্রমিকরাই মোম দিয়ে খুপরির মুখ বন্ধ করে দেয়, ভিতরের লার্ভা তখন বদলে যায় পিউপাতে। এই পিউপা অবস্থায় হপ্তা দুয়েক থাকার পর জন্ম নেয় পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক-মৌমাছি। খুপরির বন্ধ মুখ কেটে সে নিজেই বাইরে বেরিয়ে আসে।

প্রথমেই তার কাজ হল খুপরিটাকে সাফ-সুতরো করে ফেলা, যাতে করে রাণী আবার সেখানে এসে ডিম পেড়ে যেতে পারে। দিন দুয়েক পর থেকেই শুরু হয়ে যায় তার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পালা। প্রথম দিকে রাণী আর অন্য লার্ভাদের ক্রমাগত পরিচর্যা, পরের দিকে খাবার-দাবার সামলানো, নতুন খুপরি তৈরী করা বা বাসা পাহারা দেওয়া। দিন কুড়ি পর থেকে শুরু হয় বাসার বাইরে আসা যাওয়া; ‘বী-ঈটার’ পাখি আর পোকাদের নজর এড়িয়ে খাবার খুঁজে বাসায় নিয়ে আসা। এই রুটিন চলতেই থাকে দিনের পর দিন। তারপর একসময় শরীর জবাব দেয়, তার ডানায় ভর করে আসে ক্লান্তি। তখন তার এতদিনের সাথীরাই তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাসার বাইরে। প্রায় ছ’ থেকে আট হপ্তার এই শ্রমিকজীবন এইভাবেই শেষ হয় সহকর্মীদের মৃতদেহের ঢিপিতে।

লক্ষ্য করে দেখুন, শ্রমিক-মৌমাছিদের এই জীবন-চক্রে প্রজননের কোনো জায়গাই কিন্তু নেই! আর থাকবেই বা কী করে? এদের যে মিলনের ক্ষমতাটাই নেই! সন্তানের জন্ম দেওয়া তাই এদের কাছে সুদূর স্বপ্ন। স্ত্রী-মৌমাছিদের মধ্যে মিলনের ক্ষমতা আছে একমাত্র রাণীর, ডিম পাড়ার অধিকারীও একমাত্র সে। হ্যাঁ, একমাত্র একটা বিশেষ সময়েই শ্রমিকদের ডিম পাড়তে দেখা যায়৫, যখন কোনো কলোনীতে রাণী মারা যায়। তবে তেমন সুযোগ কমই জোটে, কারণ রাণীরা দু’তিন বছর অনায়াসে বেঁচে থাকে। তাই বলতে গেলে একটা শ্রমিক-মৌমাছি সারা জীবন ধরে শুধু সেই কলোনীর রাণীর ছানাপোনাদের পেছনেই গাধার খাটনি খেটে যায়। তাই শ্রমিক-মৌমাছিকে বলা যেতেই পারে নিঃস্বার্থ সেবা আর আত্মবলিদানের এক চরম প্রতীক। বিজ্ঞানের ভাষায় এই আচরণের নাম ‘আলট্রুইজম’।

এতেই শেষ নয়। মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়লে কি হয় তা আপনি নিশ্চই জানেন। পাহারাদার শ্রমিক-মৌমাছিরা যদি বোঝে যে তাদের বাসায় হামলা হয়েছে, তারা দলে দলে হামলাকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। মৌমাছির হুলের ডগায় তীরের ফলার মত একটা অংশ থাকে। শিকারের গায়ের চামড়া একটু মোটা হলেই হুলটা এমন শক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে যায় যে আর সেটাকে টেনে বার করা যায়না। হুল ফোটানোর পর মৌমাছি যখন উড়ে পালানোর চেষ্টা করে তখন সেই হুল, সাথে বিষগ্রন্থি বা ‘পয়জন গ্ল্যান্ড’ আর মৌমাছির পরিপাকতন্ত্র বা ‘ডাইজেস্টিভ সিস্টেম’-এর কিছু অংশ ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গিয়ে শিকারের শরীরে থেকে যায়। এই ছিঁড়ে যাওয়ার পরেও ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড অব্দি পয়জন গ্ল্যান্ড থেকে বিষ ক্রমাগত শিকারের শরীরে ঢুকতে থাকে। কিন্তু সেই মৌমাছি খানিকক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। কলোনীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয় শ্রমিক-মৌমাছি, অথচ তার নিজের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূণ্য! ধাঁধা বৈকি!

আপনি বলতে পারেন, কিসের ধাঁধা হে? যুগ যুগ ধরে মানুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে এসেছে, এখনও দিচ্ছে, আর ভবিষ্যতেও দেবে! এর মধ্যে আবার ধাঁধা কোথায়? কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন, আপনি যাদের উদাহরণ দিচ্ছেন, তারা কিন্তু কেউই কর্মী-মৌমাছির মত প্রজননে অক্ষম নয়। ভাবছেন এর মধ্যে আবার ‘প্রজনন’ এল কোত্থেকে? আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক, প্রজনন করতে পারা বা না পারাটা এই ক্ষেত্রে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ।

হোঁচট খেলেন ডারউইন

ডারউইন-ওয়ালেস প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বা ‘ন্যাচারাল সিলেকশন’ থিওরিই হল আধুনিক জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। ৩৫০ কোটি বছর আগে এককোষী প্রাণী থেকে শুরু হয়ে কিভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে আজকের এই জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এই থিওরির ওপর ভর করে সেটা ব্যাখ্যা করা যায়। মোদ্দা কথায় থিওরিটা কাজ করে এইভাবে — প্রাণীরা প্রজনন করে নিজেদের প্রতিরূপ তৈরী করে। তবে হুবহু নকল তো হয়না, তাই সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। এই পার্থক্যই আবার ভবিষ্যতে ঐ ছানাপোনাদের প্রজননকে প্রভাবিত করতে পারে।

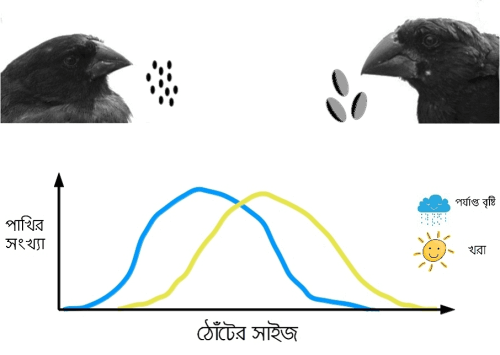

স্বয়ং চার্লস ডারউইনের দেওয়া একটা উদাহরণই একটু সহজ করে নিয়ে দেখতে পারি আমরা। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেসে আছে যে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপগুলো, সেখানে দেখা পাবেন একরকমের ভীষণ ছোট আর হালকা পাখির, যাদের বলে ‘ফিঞ্চ’। এই ফিঞ্চদের একটা প্রজাতির নাম ‘মিডিয়াম গ্রাউন্ড ফিঞ্চ’, যাদের প্রধান খাদ্য হল মাটিতে পড়ে থাকা ছোট নরম বীজ। বুঝতেই পারছেন, বেঁচে থাকার জন্য এদের ঠোঁটটা (ভাল বাংলায় চঞ্চু) কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ঠোঁট দিয়েই এরা মাটি থেকে বীজ তুলে নেয়, তারপর সেটা ফাটিয়ে ভেতরের শাঁশটা খায়। দিব্যি যাচ্ছে দিনকাল, এখন ধরে নিন, হঠাৎ জলবায়ু গেল বদলে, শুরু হল খরা, বৃষ্টির আর দেখা নেই! ছোট আর নরম বীজেরও পড়ল আকাল। এখন সব ফিঞ্চের ঠোঁট তো আর একরকম সাইজের ছিলনা, কারো কারো ঠোঁট ছিল একটু বড় আর শক্ত। এবার যাদের ঠোঁট একটু বড় আর শক্ত ছিল, তারা একটু বড় আর শক্ত বীজগুলো ফাটিয়ে খেতে পারল। ফলে বাকিদের তুলনায় তারা খাবার পেল বেশি, অনাহারে মারা গেল কম সংখ্যায়, আর সব মিলিয়ে প্রজননের সুযোগও পেল বেশি। এই একটু বড় আর শক্ত ঠোঁটের পাখিদের ছানাপোনাদেরও হল বড় আর শক্ত ঠোঁট, তাই পরের প্রজন্ম বা ‘জেনারেশন’-এ এদের সংখ্যা তুলনায় বেড়ে গেল। তারপরের জেনারেশনে সংখ্যাটা আরও বাড়ল, এইভাবে বাড়তে বাড়তে অনেক জেনারেশন পরে সব পাখিদের ঠোঁটই একটু বড় আর শক্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে বড় আর শক্ত ঠোঁটগুলো ‘সিলেক্টেড’ হয়ে গেল।

এবার এই বড় আর শক্ত ঠোঁটেরও তো তারতম্য আছে! এদের মধ্যে যাদের ঠোঁট আরেকটু বেশি বড় আর শক্ত, তারা দেখা গেল আরও বেশি সুবিধে পাচ্ছে আর আরও বেশি প্রজনন করছে। তো এই একই প্রক্রিয়ায় এবার আরেকটু বেশি বড় আর শক্ত ঠোঁটেরা ‘সিলেক্টেড’ হল। এইভাবে চলতে চলতে, এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো জমতে জমতে, অনেক জেনারেশন পরে দেখা গেল হরেগড়ে সমস্ত ফিঞ্চের ঠোঁটই বেশ কিছুটা বড় আর শক্ত হয়ে গেছে৬। ন্যাচারাল সিলেকশন অনুযায়ী ঠিক এইভাবেই প্রজাতির মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়। আবার কখনো এক প্রজাতি থেকে একদল আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন প্রজাতি তৈরী করে।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন যে ন্যাচারাল সিলেকশনে প্রজননের ভূমিকাটা মুখ্য। প্রজনন না হলে সিলেকশন হতেই পারবে না। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কর্মী-মৌমাছিদের এতসব বৈশিষ্ট্য সিলেক্টেড হল কী উপায়ে? প্রজনন করতে না পারলে তো এমনিতেই দুনিয়া থেকে মুছে যাবার কথা। অথচ এই ওয়ার্কাররা কোটি কোটি বছর ধরে দিব্যি টিঁকে আছে। শুধু তাই নয়, এদের খুঁটিয়ে দেখলে দেখবেন, এদের পেটের কাছে রয়েছে মোম তৈরী করার জন্য এক ধরণের গ্ল্যান্ড, ফুলের রেণু সংগ্রহ করার জন্য পিছনের পায়ে রয়েছে বিশেষ ধরণের ‘পোলেন বাস্কেট’। খাবারের উৎসের সুলুক-সন্ধান সহকর্মীদের জানিয়ে দেবার জন্য নিখুঁত একটা ‘ডান্স ল্যাঙ্গোয়েজ’ এরা জন্ম থেকেই জানে৭। এসবের মধ্যেই রয়েছে অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি। রাণী-মৌমাছির মধ্যে কিন্তু এসব গুণের কোনটাই নেই!

তাহলে কর্মীদের মধ্যে এই গুণগুলো এল কোথা থেকে? এল তো এল, এত নিখুঁত হল কী করে? যেমন, এটা তো আর বলা যাবেনা যে কর্মীদের মধ্যে যাদের পোলেন বাস্কেটগুলো অন্যদের থেকে উন্নত তারা বেশি প্রজনন করল আর সিলেক্টেড হয়ে গেল। এটাও বলা যাবেনা যে যারা নিজের জীবন বেশি বিলিয়ে দিল তারা বেশি প্রজনন করে সিলেক্টেড হল। কারণ কর্মী-মৌমাছিরা তো প্রজনন করতেই পারেনা! পারে একমাত্র রাণী-মৌমাছি, আর ন্যাচারাল সিলেকশন কাজ করবে কেবল রাণীর ওপরই!

সমস্যাটা যে ডারউইনকেও ফ্যাসাদে ফেলেছিল সেটা বলাই বাহুল্য। এই একটা উদাহরণই পুরো ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরিটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারত। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ বইতে ডারউইন নিজেই লিখে গেছেন এই সমস্যার কথা৮। একটা কাজ চালানোর মত ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন সেখানে, কিন্তু ডারউইন নিজেই সেই ব্যাখ্যায় কতটা সন্তুষ্ট ছিলেন তা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ধাঁধার প্রথম একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো প্রায় একশ বছর।

হ্যালডেনের সংকেত

আসুন এবারে আমরা ফিরে যাই গল্পের শুরুতে, জে.বি.এস. হ্যালডেন (১৮৯২-১৯৬৪) এর সেই অদ্ভুত জবানিতে। হ্যালডেনের নামে প্রচলিত ওই গল্পটা সত্যি কিনা, মানে হ্যালডেন কথাটা সত্যিই কাউকে ওইরকম ভাবে বলেছিলেন কিনা, সেটা সঠিক জানা যায়না। তবে ১৯৫৫ সালে ছাপা এক গবেষণাপত্রে৯ তিনি এই কথাগুলোই একটু অন্যভাবে বলে গেছেন। মাঝের একশ বছরে বংশগতির ধারক ও বাহক ‘জিন’ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে; ন্যাচারাল সিলেকশনকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে জিনের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে।

এই ধারণা অনুযায়ী, প্রাণীদের প্রতিটা বৈশিষ্ট্য বা ‘ট্রেট’-এর জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা জিন বা জিনসমষ্টি। কোনো বৈশিষ্ট্য বা ট্রেট সিলেক্টেড হয়ে যাওয়ার মানে হল সেই জনগোষ্ঠী বা ‘পপুলেশন’-এ ওই ট্রেট-এর জন্য নির্দিষ্ট জিনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়া। সন্তান-সন্ততির মধ্যে বাবা-মায়ের জিনের প্রতিরূপ থাকে, তাই প্রজননের মানেই হল পপুলেশনে নিজের জিনের সংখ্যা বাড়ানো। ন্যাচারাল সিলেকশনের এই জিন-ভিত্তিক ধারণার কথা মাথায় রেখেই হ্যালডেন এই জটিল ধাঁধার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। প্রধানত হ্যালডেনের এই সংকেতের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৬৪ সালে বৃটিশ প্রকৃতিবিদ ডব্লু. ডি. হ্যামিলটন (১৯৩৬-২০০০) পরপর দুটো গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যাতে তিনি আলট্রুইজম-এর রহস্য ব্যাখ্যা করেন১০।

হ্যামিলটন বললেন, পপুলেশনে নিজের জিনের সংখ্যা যে শুধু প্রজনন করলেই বাড়বে এমন তো নয়। যারা আপনার রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় বা ‘জেনেটিক রিলেটিভ’, তাদের মধ্যেও আপনার জিনের প্রতিরূপ আছে। তাই তাদের যদি আপনি বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন, তাহলেও পপুলেশনে আপনার জিনের সংখ্যা বাড়তে পারে। আপনি আপনার জিনের সংখ্যা কত বাড়াতে পারছেন তার মাপকাঠিই হল আপনার ‘ফিটনেস’। হ্যামিলটনের থিওরি অনুযায়ী, প্রজনন ক্ষমতা নেই এরকম কোনো ব্যক্তিও জ্ঞাতিগুষ্ঠির মাধ্যমে কিছু ‘ফিটনেস’ পেয়ে যেতেই পারে, আর নিজের জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই থিওরির নাম দিয়েছেন ‘কিন সিলেকশন থিওরি’, ‘কিন’ অর্থে জ্ঞাতি।

কিন্তু কিভাবে মাপা যাবে এই ফিটনেস? সেই অঙ্কেই যাবো আমরা পরের অংশে। আর হ্যামিল্টনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শ্রমিক-মৌমাছিদের আত্মত্যাগের রহস্যভেদ কিভাবে সম্ভব হলো, সেই গল্পও বলবো।

পরের পর্ব – আত্মীয়তার হিসেবনিকেশ

প্রচ্ছদের ছবি: হ্যালডেনের কাহিনীর চিত্ররূপ। শেডের তারতম্যে বোঝানো হয়েছে যে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির জিনের কত ভাগ ডুবন্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে। পাড়ের মানুষটি নিজের জীবনের ঝুঁকি তখনই নিচ্ছেন যখন নিজের তুলনায় বেশি সংখ্যক জিন বাঁচানোর সুযোগ রয়েছে। ছবিটি আঁকা হয়েছে ‘সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজিস’ বইতে ছাপা সুধা প্রেমনাথ-এর আঁকা কার্টুনের অনুকরণে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই লেখাটি হাভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাপা প্রফেসর রাঘবেন্দ্র গদগকর-এর ‘সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজিস’ বই-এর অনুসরণে লেখা। সঙ্গে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-র ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ বইটির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। লেখার ব্যাপারে মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন পারমিতা সাহা, সৈকত চক্রবর্তী এবং সৌভিক ভট্টাচার্য।

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ত্ব জে.বি.এস. হ্যালডেন (১৮৯২-১৯৬৪) প্রধানত ছিলেন জীববিজ্ঞানী আর পরিসংখ্যানবিদ। ম্যালেরিয়া রোগের জেনেটিক উৎস এবং মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভব নিয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করে গেছেন। বামপন্থী ভাবধারায় দীক্ষিত, দূরদর্শী এই বিজ্ঞানী ছিলেন জন্মসূত্রে বৃটিশ, পরবর্তীকালে ভারতের নাগরিকত্ত্ব নিয়ে এখানেই বসবাস করেছেন। হ্যালডেনের বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আরো জানতে চাইলে এই লেখাটি পড়ুন।

[২] ১৯৭২ সালের আগে ভারতের জাতীয় পশু ছিল সিংহ।

[৩] সাভানা বলতে বোঝায় এক বিশেষ ধরণের তৃণভূমি, বড় গাছ থাকলেও সেগুলো এমন দূরে দূরে থাকে যে ডালপালা আর পাতা দিয়ে আকাশ ঢাকা পড়ে না।

[৪] ভালুক সলিটারী, হাতি সোশ্যাল।

[৫] মিলনের ক্ষমতা নেই বলে ওয়ার্কারদের ডিম হয় অনিষিক্ত, তা’ থেকে শুধু ড্রোন জন্মায়। পরের অংশে ‘আলট্রুইজমের রহস্যভেদ’ পরিচ্ছদে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা আছে।

[৬] পিটার আর রোসমেরি গ্রান্ট নামের এক বৃটিশ বিজ্ঞানী-দম্পতি এই ফিঞ্চদের নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাদের গবেষণাপত্রগুলো ছাড়াও এই বিষয়ে আরো রোমাঞ্চকর তথ্য পাওয়া যাবে জোনাথন ওয়েনারের লেখা ‘The beak of the finch: A story of evolution in our time’ বইতে। বইটি ১৯৯৫ সালে নন-ফিকশন বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার পায়।

[৭] মৌমাছির ডান্স ল্যাঙ্গোএজের রহস্য আবিষ্কার করার জন্য ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান অস্ট্রিয়ার জীববিজ্ঞানী কার্ল ফন ফ্রিশ। এই ডান্স ল্যাঙ্গোএজ নিয়ে আরো জানতে চাইলে এই লেখাটি পড়ুন।

[৮] ডারউইনের ভাষায় হানি বী ওয়ার্কাররা হল “the one special difficulty, which first appeared to me insuperable, and actually fatal to my whole theory” – On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, Reprinted 1998, Modern Library, New York, NY (First published in 1859)।

[৯] J.B.S. Haldane (1955) Population genetics, New Biology 18: 34-51

[১০] W.D. Hamilton (1964) The genetical evolution of social behaviour I & II, Journal of Theoretical Biology 7, 1-16 & 17-52.

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/darwin-problem