25-02-2026 10:12:38 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

প্রকৃতির রঙ বাহার

Link: https://bigyan.org.in/coloursofnature

সবুজ প্রান্তর থেকে শুরু করে পাহাড়, জঙ্গল, নদী ও ঝর্ণার স্রোতধারা কিংবা সমুদ্র রাশি—প্রকৃতিতে সবকিছু জুড়ে চলে শুধু রঙের খেলা। শিল্পীর রঙিন ক্যানভাসের মতো প্রকৃতিতে যেন শুধুই রঙের উত্সব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে রঙ শুধু বিভিন্ন তরঙ্গের খেলা। বিভিন্ন রং হচ্ছে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য-এর শক্তি, যা সূর্য থেকে বিকিরিত হয়ে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে, যাকে বলা হয় আলো। রঙ বা বর্ণ হচ্ছে কোনো বস্তুর উপরে আলো পড়লে যদি বস্তুটি আলোর সব তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ করে কোন একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-এর তরঙ্গ শোষণ করতে না পারে এবং তাকে প্রতিফলিত করে দেয়, তাহলে আমরা বস্তুটিকে সেই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-এর তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট রঙের দেখি। এই সব কিছুর প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা করেন স্যার আইজ্যাক নিউটন।

দেখা যাক বিজ্ঞানের ভাষায় আলো এবং রঙের ব্যাখ্যা কী। অতি সাধারণ ভাবে বলতে গেলে আলো আসলে তড়িতচৌম্বকীয় শক্তির কিছু তরঙ্গের মিশ্রণ। ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যর তরঙ্গের রঙ আলাদা। সাধারণ ভাবে বলা যায় লাল গোলাপে লাল রঙ নেই। শুনতেও কেমন অবাক লাগে! লাল গোলাপে যখন আলো পড়ে, তখন গোলাপের পৃষ্ঠটি লাল ব্যতীত অন্যান্য সকল দৈর্ঘ্যর তরঙ্গকে শোষণ করে নেয়, এবং লাল রঙের তরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত করে দেয়। তাই আমরা লাল গোলাপকে লাল রঙের দেখি। ঠিক তেমনই সবুজ পাতাকে সবুজ দেখি কারণ সবুজপাতা সবুজ রঙের তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে দেয়। ঠিক এই ভাবেই বলা যায় কালো বা সাদা কোনো রঙ বা বর্ণই নয়।

আমাদের চোখ আলোর সাতটি রঙকে দেখতে পায়। এই রঙগুলি মিলে মিশে যখন আমাদের চোখে ধরা পড়ে তখন তাকে বলি আলো। এই আলোই কোনো বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে সেই বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে। আর ঠিক সেই কারণেই অন্ধকারে আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাইনা বা কোন রঙও বুঝে উঠতে পারিনা। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সবার পরিচিত রামধনু আদতে কোনো ধনুক নয় বা স্বর্গীয় বস্তুও নয়। আলোর মধ্যে যে সাতটি রঙ থাকে সেগুলিই আমরা বর্ষাকালে রামধনুতে দেখি — বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। বৃষ্টির বা মেঘের সাথে ভেসে চলা জলের কণায় আলো প্রতিফলিত হয়ে বিভিন্ন তরঙ্গের রঙগুলিকে বিচ্ছুরিত করতে থাকে। আর আমাদের চোখে বর্ণিল রামধনু হয়ে ধরা দেয়। খুব সহজ ভাবে মনে রাখার জন্য এই সাত রঙের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বেনীআসহকলা’। আমরা খালি চোখে এই সাতটি রঙই দেখতে পাই। আবার এই সাত রঙের মিশ্রণে যে রঙগুলো হয় সেগুলোকেও আমরা দেখতে পাই। শুধু চোখ দিয়ে রঙ বা বর্ণ দেখা যায় না, দেখতে প্রয়োজন হয় মস্তিষ্কেরও। চোখ এবং মস্তিষ্কের গঠনের উপর নির্ভর করে কোন প্রাণী কতগুলি রঙ চিনতে পারবে বা দেখতে পারবে।

আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপা হয় ন্যানোমিটার এককে। কিলোমিটার, মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার তো আমরা জানি। ন্যানো মিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ। আমাদের জগত্ অনেক তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গের শক্তি দ্বারা বেষ্টিত। আলো হচ্ছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ। এই তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গের শক্তির মধ্যে যেগুলিকে আমরা দেখতে পাই সেইগুলিই হচ্ছে দৃশ্যমান আলো। আমরা যে সব বর্ণ দেখতে পাই তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হচ্ছে লাল বর্ণের। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭৫০ ন্যানোমিটার। আর ফ্রিকুয়েন্সী বা কম্পাঙ্ক সবথেকে কম। দৃশ্যমান বর্ণের মধ্যে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যর তরঙ্গ হচ্ছে বেগুনি। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৪০০ ন্যানোমিটার। তাই সহজ ভাবে বলা যায় দৃশ্যমান আলো আসলে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ। প্রত্যেক বর্ণের নিজস্ব নিজস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ফ্রিকুয়েন্সী থাকে। মানুষের দৃশ্যমান আলো শুরু লাল, কমলা থেকে এবং শেষ হয় বেগুনীতে।

একটাবস্তু যখন কোনো তরঙ্গকে শোষণ না করে প্রতিফলিত করে, তখন ঐ তরঙ্গের আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে এবং বস্তুটিকে আমরাসেই তরঙ্গের বর্ণেরই মনে করি।

কোনো বস্তু কী রঙ দেখাবে সেটা বস্তুর একটি বিশেষ ধর্ম অর্থাত্ তরঙ্গগুলিকে শোষণ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আলোক তরঙ্গের মিশ্রণ থেকে কিছু তরঙ্গ কে শোষণ এবং কিছু তরঙ্গ কে প্রতিফলিত করার জন্য প্রতিটি বস্তুর একটি বিশেষ ধর্ম আছে। যখন কোন বস্তুর উপর আলো পড়ে তখন সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। বস্তুটি আলোর তরঙ্গ-মিশ্রণের থেকে বেশ কিছু বা প্রায় সব তরঙ্গই শোষণ করে নিতে পারে। কখনও কখনও আবার শোষণ না করে সমস্ত রঙের তরঙ্গগুলিকেই প্রতিফলিত করে দিতে পারে। বস্তু যখন কোনো তরঙ্গ কে শোষণ না করে প্রতিফলিত করে তখন ঐ তরঙ্গের আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। আমরা তখন সেই বস্তুটিকে দেখতে পাই এবং বস্তুটিকেও সেই তরঙ্গের বর্ণেরই মনে করি। সবসময় যে আবার মেপে মেপে যে সাতটি বর্ণের মধ্যেই আমাদের দেখা সীমাবদ্ধ থাকবে তাও ঠিক নয়। যেমন কিনা নানা ধরণের সবুজ রঙ। গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ, হলদে-সবুজ। আসলে সেই বস্তুগুলি থেকে সবুজ তরঙ্গের সঙ্গে মিলে আছে অন্য কাছাকাছি রঙও। যেমন কোন পাতা থেকে সবুজের সাথে হলুদ রঙের তরঙ্গও প্রতিফলিত হতে পারে। আরো বিশ্লেষণ করলে বলতে হয় রঙ মূলত দু’ধরণের, একটি হচ্ছে মৌলিক রঙ এবং অন্যটি যৌগিক রঙ। মৌলিক রঙ হচ্ছে লাল, সবুজ এবং নীল। এই তিনটি মৌলিক রঙ থেকে আমরা যেসব রঙ পাই, এগুলো হচ্ছে যৌগিক রঙ। বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু সাদা এবং কালো বলতে কোন রঙ নেই। সাদা বলতে বোঝায় সকল রঙের সমষ্টি আর কালো হচ্ছে সকল রঙের অনুপস্থিতি। কত প্রকার রঙ আছে বলতে গেলে তো মনে পড়ে যায় কত রঙের নাম। কখনও কখনও কোন রঙের কাছাকাছি তরঙ্গগুলি মিলেমিশে গেলে দেখতে পাই যৌগিক বর্ণের বস্তু। তাইতো বিজ্ঞান বলে আমাদের চোখ শুধু সাতটি বর্ণ নয়, সাতবর্ণ দ্বারা তৈরি প্রায় এক কোটি বর্ণ সনাক্ত করতে পারে। এত সব বর্ণ হয় কী ভাবে। মূল বর্ণগুলিকে বলা হয় হিউ, তার থেকে যৌগিক ভাবে তৈরি হয় আরাগ বা টিন্ট এবং ছায়া বা সেড। আমাদের চোখ এই সব মিলিয়ে প্রায় এককোটি রঙকে পৃথক ভাবে সনাক্ত করতে পারে।

সাদা বলতে বোঝায় সকল রঙের সমষ্টি আর কালো হচ্ছে সকল রঙের অনুপস্থিতি।

একই রঙে নানা ‘রূপ’

আমাদের এবং নর-বানরের চোখের রেটিনাই তিন ধরনের কোণ-কোষ থাকে। যেগুলি চোখের ভেতরের দিকের পুরু অংশটিতে থাকে। এই ধরনের কোণ-কোষের মিশ্রণ কে ট্রাই-ক্রোমেট্স বলা হয়। কোণ কোষগুলি লাল, সবুজ অথবা নীল রং-এ উদ্দীপিত হয়। আর এই তিন ধরনের কোণ-কোষগুলি এক সাথে উদ্দীপিত হলেই আমরা দেখতে পাই সাদা আলো। এই কোণ-কোষগুলিতে রোডপসিন নামক রঞ্জক থাকে। যেগুলি আলোক-সংবেদনশীল হয়। এই রঞ্জকগুলি আলোর তরঙ্গের ফোটন কনা শোষণ করে বিক্রিয়ার মাধ্যমে তড়িৎ বার্তা স্নায়ু তন্ত্রে প্রেরণ করে। যা বিশ্লেষণ করে মস্তিষ্ক বলে দেয় সামনের বস্তুটি কী বর্ণের।

প্রাণী জগতে তো রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। একবার ভাবুন তো যদি আমদের আশেপাশের সব কিছু রঙহীন হয়ে যায় তাহলে কী হবে। রঙ বা বর্ণহীন পৃথিবী যেন কল্পনা করাও অসম্ভব। প্রাণীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে সংকেত আদান প্রদান থেকে শুরু করে পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য নানান জৈবিক প্রক্রিয়ায় রঙ যেন জীয়ন কাঠি। প্রাণীজগতে রঙ চেনার ব্যাপারেও অনেক বৈষম্যতা আছে। যেমন মানবকুল অনেক রঙ দেখতে পারলেও বেশকিছু প্রজাতির স্থ্ন্যপায়ী প্রাণীরা কিন্ত লালবর্ণ দেখতে পায়না। অনেক প্রাণী আমাদের মত অনেক রঙ দেখতেই পারেনা যেমন ঠিক তেমনি তারা দেখতে পারে এমন অনেক রঙ যা আমরা দেখতে পাই না। প্রাণীজগতে রঙ-এর খেলা শুধু শুধুই নয়। এই সব এক বিশাল গুরুত্ব বহন করে চলেছে। মানুষ এবং প্রাণীদের কাছে সনাক্তকরনের জন্য রঙ এর ভূমিকা বিশাল। রঙ বা বর্ণ প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন সংকেতের আদানপ্রদান এবং পরিবেশে অভিযোজনের জন্যও অপরিহার্য। বর্ণ একদিকে কিছু প্রাণীদের পরিবেশে মিলেমিশে শিকার ধরতে যেমন সাহায্য করে তেমনি অন্য দিকে কোন কোন প্রাণীদের শিকারীপ্রাণীদের চোখে ধুলো দিতেও সাহায্য করে। অনেক প্রাণীদের জীবন যেমন নিগোপনতা বা অনুকারিতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়াও আবার বর্ণের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীর দেহের বর্ণ যেমন ভয় দেখায় তেমনই পরিবেশের সাথে মিশিয়ে জীবন বাঁচাতেও সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণ চেনার ব্যপারটা বেশ জটিল কিন্তু মজাদার। যেমন আমাদের চোখ প্রায় ৮০০-৭৫০ থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গের আলো দেখতে পায়। মৌমাছিদের পুঞ্জাক্ষির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ৬৫০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার। অর্থাত্ কোনও বস্তুর উপর আলো পড়ে তার থেকে প্রতিফলিত বর্ণগুলিকে চেনার জন্য একেক প্রাণীর চোখ একেক ভাবে তৈরি। যার চোখ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কে ধরতে পারে তার কাছে বস্তুটি সেই বর্ণেরই মনে হয়। আমরা হলুদ ফুল কে হলুদ দেখলেও মৌমাছি হলুদ কে হলদে-সবুজ দেখে। লাল-হলুদ ফুল কে আমরা দেখি লাল আর হলুদ রঙের। ঠিক তাকেই মৌমাছি দেখে অতিবেগুনী, নীল এবং সবুজ রঙের। তারা আবার লাল-বর্ণ দেখতে পায়না কিন্তু যা আমরা দেখতে পাইনা যেমন অতিবেগুনী বর্ণ সেই বর্ণ কে মৌমাছিরা দেখতে পায়। প্রজাপতিরা সেই ফুলকেই দেখে অতিবেগুনী, নীল, সবুজ এবং লাল রঙের। কী অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার! একেক প্রাণীর ক্ষেত্রে তা একেক রকম। তাই আমরা যা কিছু যে রঙের দেখি অন্য প্রাণী তা সে রঙের নাও দেখতে পারে। কালো ময়নাকে আমরা কালো দেখলেও তার সঙ্গী তাকে নীল-সবুজ-লাল-হলুদের বর্ণীল হিসাবেই দেখে। পাখিদের চোখেও চতুর্থ ধরনের কোণ-কোষ থাকে যা দিয়ে তারা ম্রিয়মান অতিবেগুনী রশ্মিকে দেখতে পায়। যা আমরা পারিনা।

লাল-হলুদ ফুল কে আমরা দেখি লাল আর হলুদ রঙের, কিন্তু মৌমাছি দেখে অতিবেগুনী, নীল এবং সবুজ রঙের।

আমাদের মধ্যে প্রাণীদের বর্ণ চেনার ব্যাপার নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারনাও আছে। যেমন ইউরোপের স্পেন দেশে বিখ্যাত ষাঁড়দের নিয়ে খেলায় লাল রঙের কাপড় ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে ষাঁড় বেটা নাকি লাল রঙ দেখে খেপে যায় এবং গুতো দিতে আসে। আদতে তা ঠিক নয়। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতই ষাঁড়-রা লাল বর্ণ দেখতে পায় না। তাদের সামনে যে কোনও বর্ণের কাপড় নাড়লেই তার শিং বাগিয়ে গুঁতো দিতে আসবে। তাই মেটাডোর-দের হাতে লাল কাপড়ই থাক বা নীল সবুজ রঙেরই থাক তাতে কিছু যায় আসে না। কাপড় নাড়ানোটাই আসল।

সব প্রাণীই যে চোখ দিয়ে বর্ণ চেনে তা আবার ঠিক নয়। কত যে সব ব্যাপার! সবাই জানি বেচারা সাপদের নাকি দৃষ্টি শক্তি খুব দুর্বল। তা হলে তারা শিকারকে চিনতে পারে কী ভাবে? শুনলে অবাক হবেন যে অনেক সাপের চোখের সামনে তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় থাকে যাকে বলা হয় লরিয়েল পিট ১। যা দিয়ে শিকারের অস্তিত্ব টের পায়। বেশ উন্নত ধরণের যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সামনের শিকারের গায়ের তাপমাত্রার অতি সামান্য তারতম্য থেকে সাপ তার মস্তিষ্কে বর্ণের ছাপ বানিয়ে নেয়। যেমন একটি ইঁদুরের দেহের মাঝ অংশে বেশি তাপমাত্রার অংশটিকে সাপ দেখে লাল বর্ণের এবং দেহের বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার অঞ্চলটিকে দেখে নীল বর্ণের। আরেকটু ভেবে দেখুন যে আপনি যদি কোনও পিট ভাইপার সাপের সামনে গিয়ে পড়েন তাহলে আপনি যতই ফর্সা হউন না কেন সাপ কিন্তু আপনাকে দেখবে লাল আর নীল বর্ণের। সে আবার এই সবটাই দেখে চোখ ছাড়া। শুধু ওই তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক দিয়ে। এই ক্ষমতাও সে, আলোতেই থাকুক আর অন্ধকারে, তার শিকার কে ঠিক দেখে নেয়। তার কাছে দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলেও প্রকৃতির দানে সে ‘তাপ-দৃষ্টি’তে পটু।

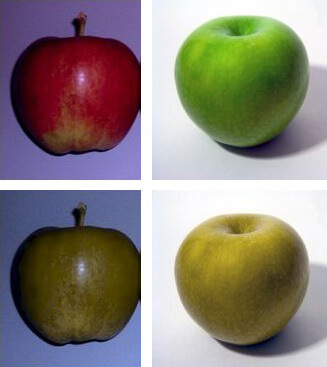

সব সময় যে কোণ-কোষ বা মস্তিষ্কই রঙ বা বর্ণ চিনতে সাহায্য করে তাও ঠিক নয়। বস্তুটির উপর কী ধরনের আলো পড়ছে, সূর্যের আলো না কৃত্রিম আলো তা অনেক সময় এই ব্যপারে নির্নায়ক হয়ে উঠতে পারে। কারণ সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য-এর আলো বস্তুটির উপর না পড়লে তো চোখের কোণ-কোষ এবং মস্তিষ্ক সঠিক রঙটা নির্ণয় করতে পরবেনা। নীল বস্তুর উপর হলুদ আলো ফেললে তো বস্তুটিকে সবুজ দেখাবে। তাই সূর্যের আলো ছাড়া সঠিক বর্ণ কোন সময়ই বোঝা যায়না।

অনেক সাপের চোখের সামনে তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় থাকে যা দিয়ে আলোতে বা অন্ধকারে তার শিকারকে ঠিক দেখে নেয়।

রঙ যেখানে মায়ার কাজল

প্রাণীজগতে রঙের খেলা যেন মায়ার কাজল। রঙের যে কী গুরুত্ব তা ভাবা যায়না। কতো প্রাণীর প্রাণ আর বেঁচে থাকার যোগান নির্ভর করে আছে রঙের খেলার উপর। কেউ বা যা নয় তা সেজে আছে আবার কেউ বা প্রকৃতির বুকে এমন ভাবে লুকিয়ে আছে যাকে সনাক্ত করা মুখের কথা নয়। কারোর হয়তো সঙ্গী বাছাই থেকে খাদ্য ও খাদকের সবকিছুই হয় রঙের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীজগতে ভ্রান্তিজনক রঞ্জন বা ডিসেপটিভ কালারেশন এক বিরাট ভূমিকা বহন করে চলেছে। দেহে ভ্রান্তিজনক রঞ্জন প্রাণীদের শিকার হওয়া থেকে অথবা শিকার করতে সাহায্য করে। জীববিদরা এই বর্ণ নির্ভর জৈবিক ক্রিয়াটিকে দুই ভাবে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে নিগোপন বা ক্যামোফ্লেজ এবং আরেকটি হচ্ছে অনুকারিতা বা মিমিক্রি। এই সবই হচ্ছে রঙ-এর খেলা। বর্ণ পরিবর্তন বা নকল করা সব কিছুতেই যেন প্রাণীদের ছলচাতুরী। সবটাই জগতে টিকে থাকার জন্য। হয় শিকার করা বা বাঁচা। তাই প্রাণী জগতে রঙ বা বর্ণ শুধু সৌন্দর্য-এর জন্য নয়। সবটাই জীবন সংগ্রামের জন্য। রঙ্গীন ফুল, বর্ণীল পাখি বা সুন্দর প্রজাপতি সবাই নিজেদের লাভের জন্যই রঙের বাহার দেখায়।

নিগোপন বা ক্যামোফ্লেজ পদ্ধতিটিতে প্রাণীর গায়ের বর্ণ তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যা তাকে চারপাশের সাথে সংমিশ্রিত হতে সাহায্য করে। এর ফলে, তার শিকার বা শিকারী তাকে চিনতে পারে না। যদি শিকার প্রাণী হয় তাহলে শিকারী তাকে চিনতে পারবেনা। তাকে খুঁজে বের করতেও শিকারীর অনেক মেহনতের প্রয়োজন হবে। আর যদি শিকারী হয় তাহলে তো তার বেশ মজা। শিকারের সামনে আচমকা হাজির হয়ে সে সহজেই শিকার ধরতে পারবে। একদম সহজ উদাহরণ হচ্ছে মেরু-ভাল্লুক। সাদা বরফের মাঝে সেও সাদা বর্ণের। কার সাধ্য আছে দূর থেকে তাকে চিনতে পারে। এই কৌশল শুধু প্রাণীদের নয় মানুষও কখনো কখনো বেশ কাজে লাগায়। যেমন কিনা যুদ্বক্ষেত্রে সৈনিকের পোশাক থেকে শুরু করে আধুনিক অস্ত্র সব কিছুই ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে একদম মিশিয়ে রঙ করিয়ে নেওয়া হয়।

সংমিশ্রণী রঞ্জন বা ব্লেন্ডিঙ্গ কালারেশনের অনেক উদাহরণ প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন কিনা ডোরা কাটা বাঘ। তারা থাকে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। সেখানে তাদের গায়ের সোনালী এবং কালচে বাদামী ডোরা এবং জঙ্গলে আলো ছায়ার খেলা তাদের কে পরিবেশের সাথে মিশিয়ে দেয়। সেখানে তাদের আলাদা করে চিনতে পারা অনেক শিকারের পক্ষেই কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। ঠিক তেমনই আবার জাগুয়ার, চিতা ইত্যাদির গায়ের ছোপ ঠিক যেন যে পরিবেশে তারা থাকে সেখানে খাপ খাওয়ার মতো। নিগোপনতায় পারদর্শী প্রাণীদের তালিকা কিন্তু বেশ বড়ো। কলিমা পতঙ্গ থেকে শুরু করে গিরগিটি সবাই এতে বেশ পটু। গিরগিটি তো তার এই বর্ণচোরা নামেও খ্যাত। কথায় কথায় বলা হয়, ‘গিরগিটির মতো রঙ বদলানো’।

প্রতিদারী রঞ্জন বা ডিসরপটিভ কালারেশন হচ্ছে প্রাণীদের দেহে ডোরা বা ছোপ যা অন্য প্রাণীদের চোখে ধুলো দিতে সাহায্য করে। যেমন কিনা জেব্রা। তাদের দেহ সাদা কালো ডোরা কাটা থাকে। তাদের প্রধান শিকারী হচ্ছে সিংহ। তারা থাকে ঘাস ভরা জঙ্গলে। অনেকের মনে হতে পারে জেব্রার দেহের ডোরা কাটা দিনের আলোতে আরও ভাল করে বোঝা যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তা হয় না। কারণ, দিনের প্রখর আলোতে সিংহ শিকার করেনা। সে তখন বিশ্রাম করে। সিংহ শিকার ধরে পড়ন্ত বিকালে বা ভোরে। তখন জেব্রার দেহের এই ডোরা কাটা দাগ পরিবেশের ঘাসের সাথে মিশে থাকতে সাহায্য করে। তাছাড়া জেব্রারা থাকে দলবদ্ধ ভাবে। সিংহদের লক্ষ্য থাকে সেই দলের সবচেয়ে দুর্বল জেব্রাটিকে পাকড়াও করা। কারণ পরিশ্রম কম হবে। তাই যখন সে জেব্রার দলকে আক্রমণ করে তখন জেব্রার দল চারদিকে ছড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করে। আর তাদের দেহের ডোরার জন্য সিংহ তখন সেই লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে। জেব্রাদের সেই সাদা-কালো ডোরা সিংহের চোখে কেমন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

প্রতি-ছায়াকরন বা কাউন্টার সেডিং নিগোপনতার একটি বিশেষ প্রকার। যার মধ্যে প্রাণীদের দেহের উপরের অংশের বর্ণ এবং নিচের দিকের বর্ণ স্পষ্ট প্রতিছায়ার মতো হয়ে থাকে। যেমন কিনা লাল-কাঠবিড়াল এর দেহের উপরের লোমগুলি হয় লালচে বাদামী যার দরুন সে যখন মাটিতে নামে তখন তাকে হঠাত্ করে চেনা যায় না। আবার তার বুকের দিকের লোমগুলা হয় সাদা তাই যখন সে গাছের উপর থাকে তখন নিচে থেকে তাকে চিনতে পারাও কষ্টকর হয়ে উঠে কারণ তখন তার পেছন দিকে থাকে হালকা বর্ণের আকাশ। কী দুষ্টু হয় কাঠবিড়ালী। গাছেরও খায় আবার মাটিরও কুডোয়। এই ব্যপারে পেঙ্গুইনরাও কম যায়না। পিঠের দিকে কালো এবং সামনের বুক সাদা। তাই যখন জলে সাঁতার কাটে তখন উপর থেকে শিকারী প্রাণী কালো অংশটির জন্য পেঙ্গুইনদের ঠিক চিনতে পারেনা। আর জলের নিচের শিকারী প্রাণী তলা থেকে পেঙ্গুইনদের সাদা বুক দেখে মনে করে ভাসমান সাদা বরফ। কী যে ভাগ্য পেঙ্গুইনদের, রঙের কারিকুরিতে দিব্যি ফাঁকি দেয় শিকারী প্রাণীদের।

কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদ অন্য কারোর বা বস্তুর মতো রঙ ধরে। অর্থাত্ একজন আরেকজনকে নকল করে। এই প্রক্রিয়াকে অনুকারিতা বলা হয়। এই অনুকারিতায় তিনটি ধরনের চরিত্র দেখা যায়। যাকে নকল করা হয় তাকে বলা হয় মডেল। যে নকল করে অন্যের রূপ নেয় তাকে বলা হয় মিমিক। তা দেখে যে ধোকা খায় তাদের বলা হয় ডুপ। অনুকারিতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত- বেটসিয়ান অনুকারিতা এবং মূলেরিয়ান অনুকারিতা। যেমন, একটি প্রাণী বিষাক্ত তাকে সবাই ভয় পায়। তাকে যদি অন্য আরেকটি বিষহীন প্রাণী নকল করে অন্যদের ভয় দেখায় তখন তাদের বেটসিয়ান অনুকারিতা বলা হয়। বিষাক্ত প্রবাল সাপদের মতো দেখতে হয় কিং সাপ। অন্য প্রাণীরা কিং সাপদের দেখে প্রবাল সাপ মনে করে এড়িয়ে চলে। এতে লাভ হয়ে যায় কিং সাপদের। কিং সাপ বিষধর না হয়েও বেশ ফায়দা লুটে ফেলে।

ক্যামোফ্লেজ পদ্ধতিটিতে প্রাণীর গায়ের বর্ণ তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যা তাকে চারপাশের সাথে সংমিশ্রিত হতে সাহায্য করে।

মূলেরিয়ান অনুকারিতায় দুই বা তার বেশি প্রজাতির প্রাণী উভয়েই বা সকলেই আক্রমণকারী প্রাণীর কাছে অখাদ্য বা বিষাক্ত। এই অনুকারিতায় প্রাণীরা বিভিন্ন প্রজাতির হলেও দেহের বর্ণে এবং ধরণে এমন অদ্ভুত মিল থাকে যে এদের দেখতে একরকমের মনে হয়। জার্মান বিজ্ঞানী মূলের-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐ প্রজাতিগুলি একে অপরের নকল করে একে অপরকে বাঁচতে সাহায্য করছে। এই অনুকারিতার ফলে একের অধিক প্রজাতির প্রাণীরা দেখতে একই রকম হওয়ার ফলে পরিবেশে একইধরনের দেখতে প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তবে প্রশ্ন আসে, এখানে মডেল কে বা অনুকারী জীবই বা কে। কারণ উভয়েই তো কম বেশি বিষাক্ত এবং মিথোজীবীর মতো দুই প্রজাতিই লাভবান। জীববিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে প্রজাতির প্রাণী সংখ্যায় কম তাদের অনুকারী জীব বলা হয় এবং যাদের সংখ্যা বেশি তাদের বলা হয় মডেল। তার সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকার মোনার্ক এবং ভাইসরয় প্রজাপতি। দুইটি প্রজাতির প্রজাপতিরাই ডানার মধ্যে কমলা এবং কালো বর্ণের ডোরার কারসাজিতে প্রজাপতি খেকো পাখিদের বেশ শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতিতে বেঁচে আছে।

ভেবে চিন্তে হিসেব কষে

প্রাণীজগতে প্রচ্ছন্ন রঞ্জন বা ক্রিপটিক কালারেশন-এর সেরা উদাহরণ হচ্ছে গিরগিটি। পরিবেশের সাথে মিশে থাকার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার। তাদের কাহিনী বেশ মজাদার। সবাই তো জানি তারা গায়ের বর্ণ পরিবর্তনে ওস্তাদ। এই ব্যপারে গিরগিটিরা বেশ ভাগ্যবান। তাদের ত্বকে যা সব ‘ব্যবস্থ্যা’ আছে বা স্নায়ুতন্ত্রের যে ক্ষমতা আছে তার ধারে কাছেও আমরা নেই। শুনলে অবাক হবেন গিরগিটিদের ত্বকে ব্যাঙের ত্বকের মতোই বর্ণবহ বা ক্রোমাটোফোর থাকে। কিন্তু ব্যাঙ বেচারারা বহুরূপী গিরগিটির বা ক্যামিলিয়নদের মতো ত্বকের বর্ণ পরিবর্তণ করতে পারে না। বহুরূপী গিরগিটিদের ত্বকের ভিতরের স্তরে থাকে মলিনবহ বা মেলানোফোরস বা মেলানিন। যাদের বর্ণ কালো এবং বাদামি। তার ঠিক উপরের স্তরে থাকে বিভাসিবহ বা ইরিডোফোরস, যার মধ্যে নীল রঞ্জক ভর্তি থাকে। যা ত্বকে পরা নীল এবং সাদা আলোকে প্রতিফলিত করে। বহুরূপী গিরগিটিদের একদম বাইরের স্তর হয় স্বচ্ছ যার নিচে থাকে লোহিতবহ বা ইরিথ্রফোরস এবং পীতবহ বা জেনথোফোরস। ত্বকের যে যে কোষগুলি রঞ্জক বহন করে তাদের সংকুচন প্রসারণ বা চালনার ক্ষমতা আবার মস্তিষ্কের ‘হাতে’। ত্বকের এই স্তরগুলি এবং কোষগুলিকে নাড়াচাড়া বা সঙ্কুচিত-প্রসারিত করে বহুরূপী গিরগিটিরা বিভিন্ন সময়ে চাহিদা অনুযায়ী দেহের বর্ণ পরিবর্তণ করে ফেলে। তা দিয়ে তারা শত্রুর হাত থেকে বাঁচা বা শিকারের কাছে চলে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সব অনায়াসে করে ফেলে। তার সাথে সঙ্গীর কাছেও নিজেকে মোহিনী করে তোলে। এই তো গেল তাদের ত্বকের কথা। আরো কী, তারা আমাদের থেকে আরেকদিকেও এগিয়ে আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের দৃশ্যমান আলোর থেকে কম তরঙ্গের বর্ণ- অতিবেগুনী রশ্মিকে তাদের চোখ ধরতে পারে এবং তারা এই বর্ণকেও দেখতে পারে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসছে যে বহুরূপী গিরগিটিরা দেহের তাপমাত্রার তারতম্য বজায় রাখার জন্যও দেহের বর্ণ পরিবর্তণ করে কারণ তাদের মস্তিষ্ক আমাদের মত দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ২-৩। তাই যখন দেহের তাপমাত্রা কমে যায় তখন দেহের রঙ কালচে করে ফেলে যা সূর্যের আলো গ্রহণ করে দেহকে তাপের যোগান দেয়। আবার বেশি হয়ে গেলে দেহের বর্ণ হালকা করে সূর্যের রশ্মি ফিরিয়ে দিয়ে দেহকে ঠান্ডা করে। তাছাড়া অন্য বহুরূপী গিরগিটিকে বিভিন্ন সংকেত দেওয়ার ক্ষেত্রেও দেহের বর্ণের পরিবর্তণ বেশ সাহায্য করে। পুরুষ গিরগিটি দেহের বর্ণ উজ্জ্বল করে তার এলাকায আধিপত্যের জানান দেয়। আবার অনেক সময় গাড় রঙ ধারণ করে আক্রমণাত্বক হয়ে উঠে। স্ত্রীরাও দেহ বর্ণ পরিবর্তনের মধ্যমে সঙ্গীকে প্রেম নিবেদন করে থাকে। এই বহুরূপী গিরগিটিদের জীবন তাহলে রঙ ছাড়া যেন একদমই অচল।

যখন দেহের তাপমাত্রা কমে যায় তখন বহুরূপী গিরগিটিরা দেহের রঙ কালচে করে ফেলে যা সূর্যের আলো গ্রহণ করে দেহকে তাপের যোগান দেয়। আবার বেশি হয়ে গেলে দেহের বর্ণ হালকা করে সূর্যের রশ্মি ফিরিয়ে দিয়ে দেহকে ঠান্ডা করে।

কী যে বর্ণময় এই প্রাণীজগত! সমুদ্রজীবী অক্টোপাসও এই ব্যপারে বেশ পারদর্শী। তারা খুব দ্রুত চলার সাথে সাথে পটভূমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের বর্ণও পরিবর্তণ করে ফেলতে পারে। তাদের দেহের বহিত্বকে রঞ্জক বা বর্ণবহ দ্বারা ভর্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি থাকে। এই থলিতে থাকে লাল, হলুদ এবং বাদামী রঞ্জক। অনেক প্রজাতির অক্টোপাসদের আবার পাঁচ ধরনের রঞ্জকও থাকে। দেহের পেশীর সংকোচন ও প্রসারনের দ্বারা তারা রঞ্জকভর্তি থলির নাড়াচাড়া করে দেহের বর্ণ নিজের ইচ্ছা মতো করে নেয়। কী অদ্ভুত ক্ষমতা! অনেক অক্টোপাস নাকি ভয় পেলে বাঁচার জন্য আশেপাশের জলকে ঘোলা করে দেওয়ার জন্য মসী বা ইঙ্ক ছুড়ে মারে। সেই মসীর বর্ণও তারা পটভূমির বর্ণের উপর নির্ভর করেই ছাড়ে। তাদের দেহে এর জন্য মসীগ্রন্থিও উপস্থিত। যার কাজ বিপদের সময় মস্তিষ্কের ‘কথা’ শুনে প্রয়োজনীয মসী ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে দেওয়া।

এই সব ছাড়াও কিছু প্রাণী তাদের দেহের বর্ণকে কাজে লাগিয়ে আরেকটি কায়দা রপ্ত করে নিয়েছে যার কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী রবার্ট হুক এবং নিউটন সাহেব এবং বিজ্ঞানী থমাস ইয়ং পরে যার ব্যাখ্যা করেছিলেন ৪। সেটা হচ্ছে তাদের দেহের কিছু সুক্ষ গঠন আলোর রশ্মিকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে বা পথ পাল্টে দেয় যার দরুন দেহের ঐ জায়গাটি বেশ রঙ বেরঙের হয়ে যায়। যাকে বলা হয় গাঠনিক রঞ্জন। যেমন কিনা ময়ূরের পালক। ময়ূরের পালকে বাদামি রঞ্জক থাকলেও পালকের সুক্ষ গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় ভাণু স্ফটিক বা ফোটোনিক ক্রিস্টাল্স দেখা যায় যার দ্বারা নীল, সবুজ এবং অন্যান্য বর্ণ প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই ময়ূরের পালকে বাদামি রঞ্জক থাকলেও সেটাকে বেশ রঙ বেরঙ্গের দেখায়। ঠিক এমনই ঘটনা দেখা যায় বিভিন্ন পাখিদের পালকে – সুক্ষ গঠনের জন্য পাখিটি রঙ্গীন হয়ে উঠে। এই রকম রঙের বাহার সব চেয়ে বেশি দেখা যায় প্রজাপতিদের ডানায়। রঙ্গীন প্রজাপতিদের ডানায় সুক্ষ সুক্ষ আঁশগুলি বিভিন্ন রঙের বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে রঙের বাহার দেখায়। প্রাণীদের যে কত কৌশল! রঞ্জক ছাড়াও তারা দেহের গঠন দিয়ে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করতে পারে। এই সবের জন্য প্রাণীদের দেহের ভাণু প্রক্রিয়া দায়ী। প্রাণী দেহের, যেমন পাখীর পালক, প্রজাপতির ডানা বা অনেক সময় প্রাণীদের দেহের সুক্ষ পেশী তন্তু থেকে অনেক আলোক কণার স্ফটিক এবং ডিফ্রেকসন গ্রেটিংস বা আলোকরশ্মির অপবর্তন দ্বারা এমন বিভিন্ন বর্ণ দেখা যায়।

বিবর্তনের ছায়ায়

অভিব্যক্তিগত দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলেও দেখা গেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনও কিন্তু প্রাণীদের বর্ণ এবং তার পটভূমির সাথে তালমিলকে সাহায্য করে থাকে। একই প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকরণ এর প্রাণীদের মাঝে যাদের দেহের বর্ণ তার প্রকৃতির সাথে মানানসই তাকেই প্রাকৃতিক নির্বাচনও সাহায্য করে। একটু খোলসা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রকারণের প্রাণীদের দেহের বর্ণ তার পরিবেশের সাথে মিশে থাকতে সাহায্য করে এবং তাদের শিকারী প্রাণী থেকে বাঁচার সম্ভাবনা বেশী এবং সেই প্রকারণ-এর প্রাণীরাই যোগ্যতম হিসেবে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে। অভিব্যক্তিবিদরা একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেটা হচ্ছে নিউ মেক্সিকোর চিহুয়াহুয়ান মরুভূমির উত্তরে, পাহাড়ে ঘেরা তুলারসা উপত্যকায জিপসাম ভর্তি সাদা বালির অঞ্চলে কিছু প্রাণীদের বেঁচে থাকার কাহিনী। জিপসাম ভর্তি হওয়ার জন্য বালির বর্ণ হয় বেশ সাদা। এই অঞ্চলে যে সব প্রাণীদের দেখা যায় তারা সকলেই হয় একটু হালকা বর্ণের। কারণটা হচ্ছে পটভূমির সাথে প্রাণীদের দেহবর্ণের মিলের ফলে শত্রুর চোখকে ধোকা দেওয়া। ওই এলাকায় তিনটি প্রজাতির গিরগিটি জাতীয় প্রাণী যাদের দেহের বর্ণ সাধারণত ধূসর বা বাদামি বর্ণের হয়। তাদের যে প্রকারণগুলি সাদা বালির দেশে থাকে তাদের গায়ের বর্ণও হালকা হয়, কিছু কিছুর আবার সাদাও দেখা যায়। এমনকি পোকা মাকড়দেরও দেখা যায় হাল্কা বর্ণেরই। এমন আরেকটি উদাহরণ দেখা যায় এক প্রকার ইঁদুর, Perognathus goldmani যাদের ডাক নাম পকেট মাউসদের মধ্যে। এদের ওজন 30 গ্রামেরও কম। যাদের বাস এই সাদা বালির মরুভূমিতে। তাদের গায়ে দেখা যায় সাদা লোম সাথে হলুদ আভা। আবার সেই একই প্রজাতির অন্য প্রকারণ-এর ইঁদুরগুলি যারা এই মরুভূমি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের অঞ্চলে বাস করে তাদের গায়ের লোমগুলি হয় ধূসর-বাদামির। যে জায়গাটা আগ্নেযগিরির জমাকৃত লাভার পাথুরে অঞ্চল, সেখানে সেই একই প্রজাতির প্রাণীগুলির যেমন গিরগিটি জাতীয় প্রাণী এবং ইঁদুর সকলেই কেমন একটু কালচে বর্ণের হয়। ওই জায়গার পটভূমিও হয় কালচে পাথরের। এর দ্বারা বলা যেতে পারে প্রত্যেক পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্যান্য জৈবিক ও প্রাকৃতিক শর্তের সহ পটভূমির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণের প্রকরণকে সাহায্য করে। একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রকরণের বর্ণ তার পটভূমির সাথে খাপ খেয়ে যাওয়াতে অন্য বর্ণের প্রকরণের তুলনায় তারা যোগ্যতম হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবেচিত হয়। দীর্ঘকালীন সময় ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ঐ পটভূমিতে তাদেরই প্রাধান্য বজায় থাকে। এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদে প্রাণীদের দেহের বর্ণের এক অপরিসীম গুরুত্ব রয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যায় প্রকৃতিতে প্রাণীদের বিভিন্ন বর্ণের উত্স্য তাদের প্রধান তিনটি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সৃষ্ট। একটি হচ্ছে বেশীরভাগ প্রাণীদের দেহে থাকা বিভিন্ন জৈব-রসায়নিক যৌগ বা রঞ্জক। এই রঞ্জক দ্বারা পতিত আলোর শোষণ এবং প্রতিফলন ঘটিয়ে বিভিন্ন বর্ণের খেলা দেখায় তারা। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে দেহের বিভিন্ন বিশেষ গাঠনিক ক্ষমতার ফলে পতিত আলোর দিশা পাল্টে বা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নানান বর্ণের সৃষ্টি করা। তৃতীয় পদ্বতিটি হচ্ছে, দেহ থেকে জৈব-দীপ্তি বা বায়োলুমিনিসেন্ট আলোর বিচ্ছুরণ। এই আলো আবার বিভিন্ন বর্ণেরও হয়। যেমন কিনা জোনাকি পোকা সবুজ নীলাভ আলো দিয়ে তার সঙ্গীকে সংকেত পাঠায়। আলোকে কাজে লাগিয়ে প্রাণীরা বিভিন্ন বর্ণ তৈরি করে এবং তার সঙ্গী, দল বা অন্য প্রজাতির প্রাণীদের সংকেত পাঠায়। সেই সাথে প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় রসদকে কাজে লাগিয়ে সে পৃথিবীতে যোগ্যতম হিসেবে বেঁচে আছে এবং প্রকৃতিকে করে তুলেছে বর্ণীল এবং মায়াময়।

লেখার উৎস

[১] Campbell JA, Lamar WW. 2004. The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Comstock Publishing Associates, Ithaca and London. 870 pp. 1500 plates. ISBN 0-8014-4141-2

[২] Teyssier, Jeremie; Saenko, Suzanne V.; Milinkovitch Dirk can der Marel & Michel C. (2015). “Photonic crystals cause active colour change in chameleons.” nature Communications (6). https://www.nature.com/ncomms/2015/150302/ncomms7368/full/ncomms7368.html

[৩] National Geographic (2015) “The Colorful Language of Chameleons” https://ngm.nationalgeographic.com/2015/09/chameleons/edmonds-text

[৪] https://www.light2015.org/Home/ScienceStories/Discoverers-of-Light–.htm

পরিভাষা

Deceptive colouration: ভ্রান্তিজনক রঞ্জন বা বর্ণ

Camouflage: নিগোপন

Blending colouration: সংমিশ্রনী রঞ্জন বা বর্ণ

Disruptive colouration: প্রতিদারী রঞ্জন বা বর্ণ

Counter shading: প্রতি-ছায়াকরন

Mimicry: অনুকারিতা

Aggressive mimicry: অভ্রাকামী অনুকারিতা

Cryptic colouration: প্রচ্ছন্ন রঞ্জন বা বর্ণ

Pigment: রঞ্জক

Hue: মূলবর্ণ

Tint: আরাগ

Shade: ছায়া

Background: পটভূমি

Chromatophores: বর্ণবহ

Iridophores: বিভাসিবহ

Melanophores: মলিনবহ

Xanthophores: পীতবহ

Erythrophores: লোহিতবহ

Variants: প্রকারণ

Cryptic-variant: প্রচ্ছন্ন-প্রকরণ

Ink: মসী

Ink gland: মসী গ্রন্থি

Structural Colouration: গাঠনিক রঞ্জন

Photonic mechanism: ভানু প্রক্রিয়া

Photonic crystals: ভানু স্ফটিক

Diffraction gratings: ব্যাভঙ্গ ঝর্ঝরি

Diffraction: আলোকরশ্মির অপবর্তন, ব্যবর্তন

Bioluminescent: জৈব-দীপ্তি

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/coloursofnature