26-02-2026 19:02:45 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

কাইরালিটির ওপর আলোকপাত

Link: https://bigyan.org.in/chirality

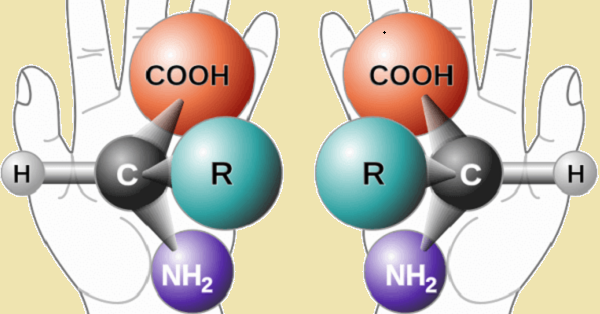

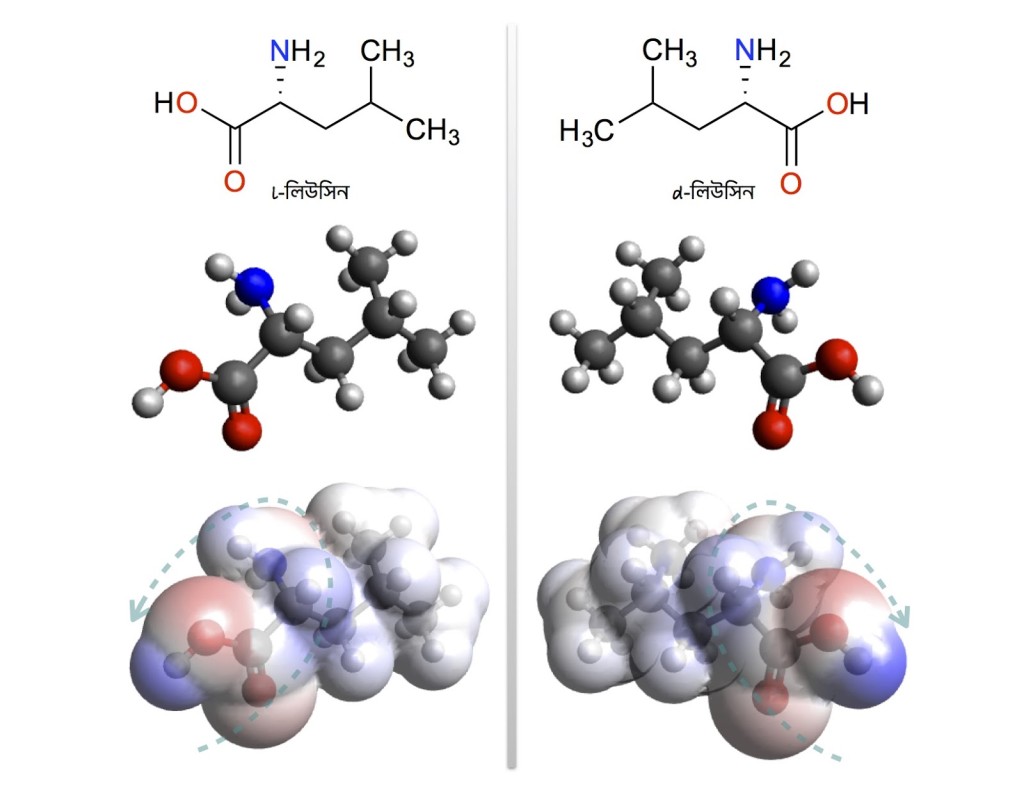

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করে দেখেছ? তোমাদের ডানহাতের দস্তানা বাঁহাতে পরার চেষ্টা করে দেখো তো। ঢুকছে না ঠিকমত তাই না? দুটো দস্তানা এক রকমের দেখতে হলেও আসলে এক নয়। রসায়নে আকছার আমরা এই অদ্ভুত ব্যাপারের সম্মুখীন হই। ঠিক যেমন ডানহাত বাঁহাতের ওপর রেখে মেলানো যায় না অথচ ডানহাত আর বাঁহাত একে অপরের প্রতিচ্ছবি ঠিক সেরকমই অনেক অণু আছে যারা একে অপরের প্রতিচ্ছবি হলেও অবিভেদ্য নয়। এই বিশেষ গুণের নাম কাইরালিটি (chirality) অথবা সহজ ইংরিজিতে handedness অর্থাৎ হাতের মত বৈশিষ্ট্য। নিচের চিত্রে কাইরালিটির কয়েকটা নমুনা দেওয়া হলো।

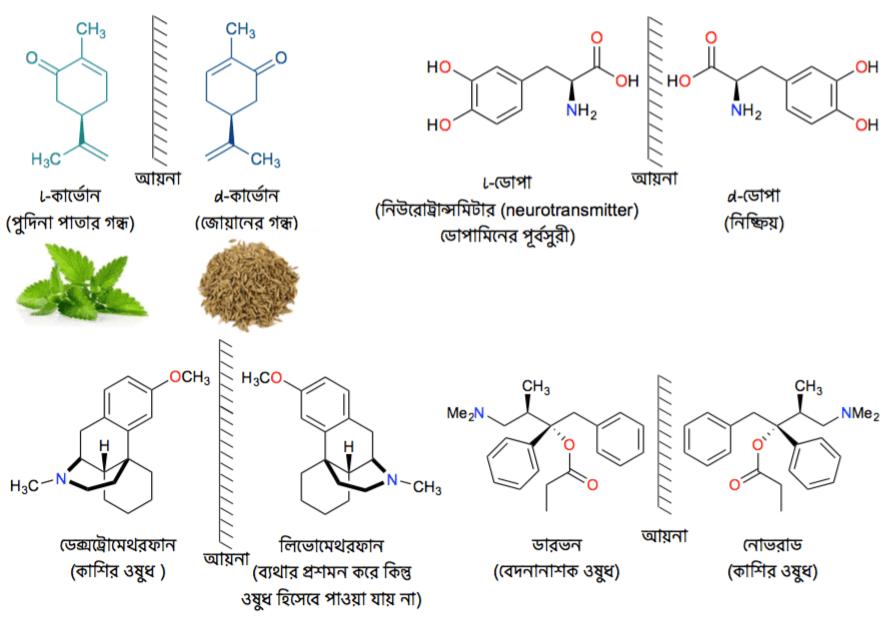

l-কার্ভোনের গন্ধ ঠিক পুদিনা পাতার মত আর তার প্রতিচ্ছবি d-কার্ভোনের গন্ধ জোয়ানের মত। আমাদের নাক কিন্তু দিব্যি দুটি অণুর পার্থক্য করতে পারে। আর একটা উদাহরণ আমাদের শরীরে উপস্থিত নিউরোট্রান্সমিটার বা দুটি নিউরনের মধ্যে সংকেত পাচারকারী ডোপামিনের পূর্বসুরী l-ডোপা। এটি শরীরে খালি একরকম কাইরালিটিতেই পাওয়া যায়। এর বিপরীত কাইরালিটির d-ডোপা কিন্তু নিষ্ক্রিয় আমাদের শরীরে। আবার ধরা যাক ডারভন (Darvon) নামের বেদনানাশক ওষুধের কথা। এর বিপরীত কাইরালিটির নোভরাড (Darvon-এর উল্টো Novrad) বেদনানাশক নয় মোটেই, বরং কাশির ওষুধ হিসেবে তা কাজে দেয়। ডেক্সট্রোমেথরফান কাশির ওষুধ হিসেবে পাওয়া গেলেও তার প্রতিচ্ছবি লিভোমেথরফান ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায় না। তবে তা ব্যথার প্রশমন করে। এই উদাহরণগুলোতে খেয়াল করলে দেখতে পাবে এরা একে অপরের মত দেখতে প্রতিচ্ছবি মাত্র, হুবহু এক নয়। এরকম সম্পর্ক যেসব অণুদের মধ্যে তাদের এনান্টিওমার (enantiomer) বলা হয়।

অনেক অণু আছে যারা একে অপরের প্রতিচ্ছবি হলেও অবিভেদ্য নয়। এই বিশেষ গুণের নাম কাইরালিটি

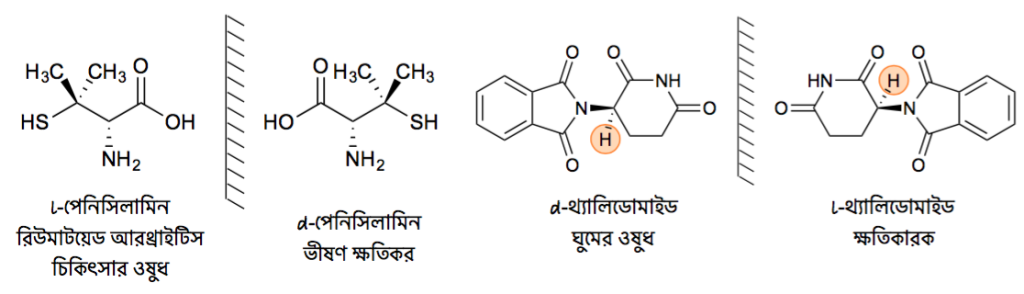

অনেক ওষুধ একটি এনান্টিওমার হিসেবেই বিক্রি করা হয় কারণ তার অন্য এনান্টিওমার অকেজো অথবা ক্ষতিকারক হতে পারে। l-পেনিসিলামিন রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু d-পেনিসিলামিন ভীষণ ক্ষতিকর। সর্বশেষ উদাহরণে একটি বেদনাদায়ক ইতিহাস বলব এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে। ১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকে গর্ভবতী মায়েদের ওপর দু’রকম থ্যালিডোমাইড এনান্টিওমার নির্বিচারে ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপী এক সংকট দেখা দেয় যখন বহু শিশু শারীরিক বিকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়। d-থ্যালিডোমাইড ঘুমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও l-থ্যালিডোমাইড মানবভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে যার ফলে শিশু শারীরিক বিকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়।

বুঝতেই পারছ যে কোনো কাইরাল ওষুধের অণুর কোন এনান্টিওমার গ্রহণ করা উচিৎ সেটা বোঝা ভীষণ জরুরি। কিন্তু কি করে বিচার করবে কে ডানহাতি আর কে বাঁহাতি অণু? আমাদের নাহয় হাত আছে কিন্তু অণুদের তো আর হাত নেই। লক্ষ্য করে দেখো কার্ভোন অথবা ডোপার অণুযুগলকে কখনো l কখনো d বলে সম্বোধন করা হয়েছে। d আর l আসলে কি?১

কাইরালিটি শনাক্ত করব কি করে?

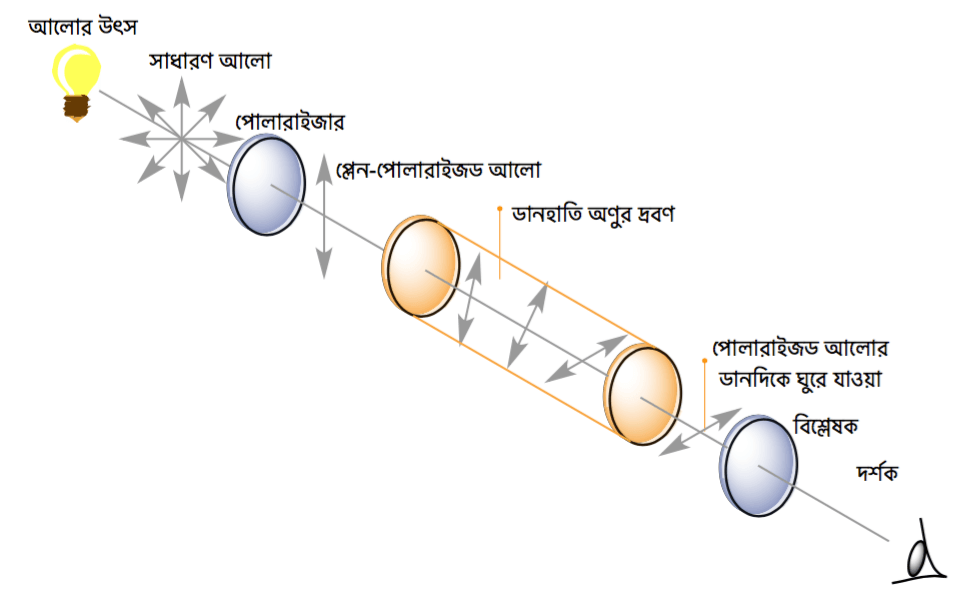

তোমরা বাঁহাতি না ডানহাতি সেটা বোঝার জন্য তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দেব ক্রিকেট বল। যারা ডানহাতে ধরবে তারা ডানহাতি আর যারা বাঁহাতে, তারা বাঁহাতি। একইরকম ভাবে অণুদের মধ্যে কে বাঁহাতি আর কে ডানহাতি বোঝার একটি প্রচলিত উপায় হল তাদের উপর বিশেষ একধরণের আলো ফেলে দেখা তারা সেই আলোর সাথে কেমন ব্যবহার করছে। আলো বস্তুত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। উৎস থেকে বেরিয়ে একটি তড়িৎক্ষেত্র আর একটি চৌম্বকক্ষেত্র একসঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলে – আমরা সেটাকেই বলি আলো। এই তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্র আলো যেদিকে যায় তার সঙ্গে সমকোণে থাকে, আবার নিজেরাও একে অপরের সঙ্গে সমকোণে থাকে। আমাদের এই আলোচনার জন্য শুধু তড়িৎক্ষেত্রের কথা মাথায় রাখলেই হবে। আলোর এক বিশেষ ধর্ম আছে, যা আমাদের সাহায্য করে কোনো অণু ডানহাতি না বাঁহাতি সেটা বুঝতে। এই ধর্মকে বলা হয় পোলারাইজেশন (polarization)। আলোর চলাচলের পথে তার তড়িৎক্ষেত্র কোন দিক বরাবর কাঁপছে সেটাকেই বলা হয় আলোর পোলারাইজেশন। আলো ফেলে কোনো অণু ডানহাতি না বাঁহাতি সেটা বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা হল, সাধারণ আলো (যেমন বাল্ব থেকে যে আলো বেরোয়) পোলারাইজড (polarized) নয়। অর্থাৎ, আলোর গতিপথে দাঁড়িয়ে কোন এক পর্যবেক্ষক দেখবে যে ঐ আলোর তড়িৎক্ষেত্রের দিক যথেচ্ছভাবে পালটে যাচ্ছে, কোনো নিয়মকানুনের বালাই নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আলোর গতিপথে পোলারাইজার নামের একটি বিশেষ পদার্থ (যেমন বেশিরভাগ সানগ্লাস যা দিয়ে তৈরি হয়) রাখা যায় তাহলে আমরা পাব প্লেন-পোলারাইজড বা সরলরৈখিক পোলারাইজড আলো (plane-polarized light বা linearly polarized light)। কারণ, এই পোলারাইজার শুধু একটি তল বরাবরই তড়িৎক্ষেত্রকে যেতে দেয় (তড়িৎক্ষেত্রের অভিমুখ আর আলোর গতিবেগের অভিমুখ মিলে এই তল নির্দেশ করে)। সাধারণ আলোক তরঙ্গের যে অংশের তড়িৎক্ষেত্র এই নির্দিষ্ট তলের বাইরে ওঠানামা করছিল, তাদের এই পোলারাইজার আটকে দেয়।

অণুদের মধ্যে কে বাঁহাতি আর কে ডানহাতি বোঝার একটি উপায় হল পোলারাইজড আলো ফেলে তাদের ব্যবহার দেখা

এবার যদি এই পোলারাইজড আলোকে d-গ্লুকোজের (d-glucose) দ্রবণের মধ্যে দিয়ে পাঠানো যায় তাহলে সেই পোলারাইজড আলোর পোলারাইজেশনের তল ঘুরে যায় ডানদিকে (চিত্র ৩)। d-গ্লুকোজকে তাই ডেক্সট্রোরোটেটরি বা dextrorotatory (d) বলা হয়। ঠিক সেরকম ভাবে l-গ্লুকোজ (l-glucose) লিভোরোটেটরি অথবা levorotatory (l)। নিচের চিত্রে বিষয়টা দেখানো হলো। সুবিধার জন্য আপাতত ডেক্সট্রোরোটেটরিকে ডানহাতি আর লিভোরোটেটরিকে বাঁহাতি বলে ডাকব।

এত নাহয় বোঝা গেল কেন d অথবা l নামকরণ করা হয় কাইরাল অণুদের। কিন্তু প্লেন-পোলারাইজড আলোর পোলারাইজেশনের তল এভাবে ঘুরে যায় কেন? কি আছে এই অণুদের মধ্যে? এর উত্তর সহজ নয় মোটেই। উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এই লেখাতেই তবে তার আগে আলোর পোলারাইজেশন আরো একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

আলোর পোলারাইজেশন নিয়ে আরো দু’কথা

আলোকতরঙ্গের একটা বিশেষ ধর্ম হল পোলারাইজেশন। প্লেন-পোলারাইজড আলো কিভাবে পাওয়া যাবে সেতো আগেই দেখলাম। আপাতত চৌম্বকক্ষেত্র ভুলে আগের মতো শুধু তড়িৎক্ষেত্র নিয়েই ভাবি। বস্তুত, আলোর তড়িৎক্ষেত্রের ভেক্টর যখন একই সমতলে স্পন্দিত হয় তখন তাকে প্লেন-পোলারাইজড আলো বলা হয় [চিত্র ৪ (ক)]। এবার আলোর গতিপথে দাঁড়িয়ে দর্শক যেরকম দেখবে সেটাও দেওয়া হলো [চিত্র ৪ (খ)]।

আর একরকম পোলারাইজেশন হয় যখন আলোকতরঙ্গ বৃত্তাকার পথে চলে যার উদাহরণস্বরূপ চিত্র ৫ দেখো। এই সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোর (circularly polarized light) বৈশিষ্ট্য হলো এরা সহজাতভাবেই কাইরাল। আলোর গতিপথে দর্শকের দিক থেকে দেখলে, চিত্র ৫ (ক) ডানহাতি আলো আর চিত্র ৫ (খ) বাঁহাতি আলো। প্রসঙ্গত, এরকম যেকোনো প্যাঁচালো গঠন (helix) সহজাতভাবে কাইরাল।

যেকোনো প্লেন-পোলারাইজড আলোর তরঙ্গ দুটো সমান মান (amplitude) ও দশার (phase) সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোর ভেক্টর যোগফল হিসেবে দেখা যায়, একটি বাঁহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড আলো এবং অন্যটি ডানহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড আলো। এই ব্যাপারটাও ছবিতে দেখলে পরিষ্কার হবে।

চিত্র ৬ (ক) এবং (খ)-তে দেখতে পাচ্ছো কিভাবে দুটো সমান বিস্তারের (amplitude) ডানহাতি এবং বাঁহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড তরঙ্গের ভেক্টর যোগফল একটি প্লেন-পোলারাইজড তরঙ্গ তৈরী করেছে। কিন্তু হঠাৎ প্লেন-পোলারাইজড আলোকতরঙ্গকে দুটো ভেক্টরে বিভক্ত করলাম কেন? কারণটা এখুনি জানতে পারবে। কি হবে এই প্লেন-পোলারাইজড আলো l-লিউসিনের দ্রবণের মধ্যে দিয়ে পাঠালে?

এই দ্রবণের মধ্যে দিয়ে ওপরে বর্ণিত প্লেন-পোলারাইজড আলোকতরঙ্গ পাঠালে বাঁহাতি আর ডানহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড তরঙ্গের দশার (phase) তফাৎ হয়ে যায় এবং এর ফলে তাদের ভেক্টর যোগফল আর আগের প্লেন-পোলারাইজড আলোর তলের সঙ্গে এক থাকে না, বরং ধীরে ধীরে ঘুরে যায়। ছবিতে [চিত্র ৭ (ক) এবং (খ)] দেখানো হলো কিভাবে নীল প্লেন-পোলারাইজড আলো (যা লাল আর সবুজ সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোর যোগফল) দ্রবণে ঢোকার আগে যে তলে স্পন্দিত হচ্ছিল তার সাপেক্ষে ঘুরে গেছে দ্রবণ থেকে বেরোনোর সময়।

সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোর বৈশিষ্ট্য হলো এরা সহজাতভাবেই কাইরাল।

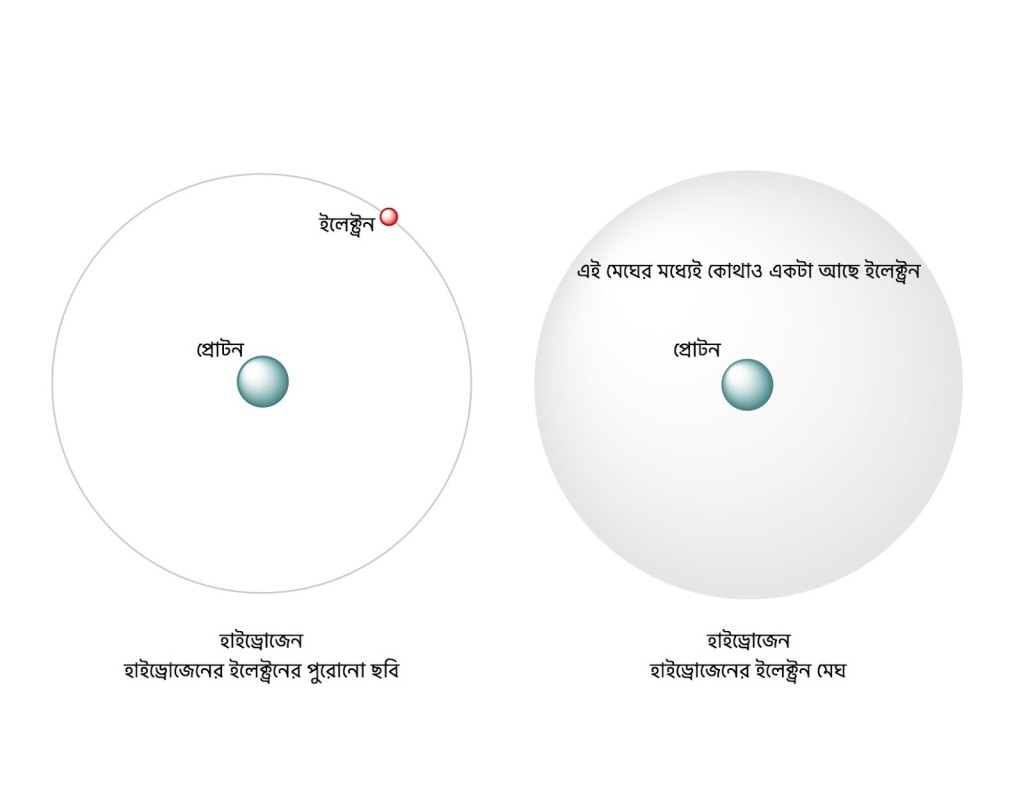

ডানহাতি আলোর দশা পাল্টালো কেন?

ডানহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোক তরঙ্গ এভাবে দশা পরিবর্তন করলো কেন? এর উত্তর ঠিকভাবে বুঝতে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গভীরে। আপাতত তার ভিতরে না গিয়েও মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। তবে তার আগে ইলেক্ট্রন মেঘ (electron cloud) আর ঘনত্বের (electron density) একটা ধারণা দরকার। প্রথমে একটা সহজ উদাহরণ হিসেবে হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা ভাবি। সাধারণত হাইড্রোজেন দেখানো হয় চিত্র ৮ (ক) দিয়ে। অনেকটা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরার মতো ইলেক্ট্রনও যেন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে চলেছে। এই ছবি কিন্তু সঠিক নয়। আসলে ইলেক্ট্রন এভাবে নির্দিষ্ট এক জায়গায় আছে একথা বলা অসম্ভব। আমরা বড়জোর এটুকু বলতে পারি নিউক্লিয়াসের চারদিকে কোথায় ইলেক্ট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাকেই ইলেক্ট্রন মেঘ (electron cloud) বলে বর্ণনা করা হয়। এই মেঘের মধ্যেই কোথাও একটা আছে সেই ইলেক্ট্রন। চিত্র ৮ (খ) সেই ইলেক্ট্রন মেঘের একটা ধারণা দিচ্ছে।

ঠিক একইরকম যুক্তি লাগিয়ে এবারে কাইরাল অ্যামিনো অ্যাসিড অণু লিউসিনের কথা ভাবি। অণুটির সমস্ত কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন পরমাণুর চারদিকে সবকটি ইলেক্ট্রন নিয়ে তার নিজস্ব ইলেক্ট্রন মেঘ রয়েছে। এই ইলেক্ট্রন মেঘের মধ্যে কোন অংশে ইলেক্ট্রন থাকার সম্ভাবনা বেশি আর কোথায় কম সেটাই ইলেক্ট্রন ঘনত্ব (electron density) দিয়ে বলা যায়। চিত্র নং ৯-এ লিউসিনের চারদিকে ইলেক্ট্রনগুলোর থাকার সম্ভাবনা যেখানে বেশি সেখানে লাল আর যেখানে সম্ভাবনা কম সেখানে নীল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে।

বুঝতেই পারছ l-লিউসিন আর d-লিউসিন দুটো একে অপরের এনান্টিওমার আর তাদের ইলেক্ট্রন ঘনত্বের চেহারাও একে অপরের এনান্টিওমার। বেশি থেকে কম ইলেক্ট্রন ঘনত্ব অনুসরণ করে কাটা কাটা সবুজ তীরচিহ্ন আঁকা হল দুটো এনান্টিওমারের ক্ষেত্রেই। এইরকম তীরচিহ্ন আঁকা হল চট করে দুটো এনান্টিওমারের ইলেক্ট্রন ঘনত্বের কাইরালিটি বিন্যাসের তফাৎ বোঝানোর জন্য। এই তীরচিহ্নগুলো যেন স্ক্রু’র মত প্যাঁচানো। এখানে আবার সেই ডানহাতি আর বাঁহাতির আলোচনা চলে আসবে। কেননা, কোন স্ক্রু’র প্যাঁচের দিকে খেয়াল করলে দেখবে কাউকে ঘড়ির কাঁটার দিকে (clockwise) ঘোরালে এগোতে থাকে – এরা ডানহাতি। আর কোন স্ক্রু ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (anti-clockwise) ঘোরালে এগোতে থাকে – এরা বাঁহাতি।২ ছবিতে দেখা যাচ্ছে l-লিউসিনের ক্ষেত্রে এই তীরচিহ্ন বাঁহাতি স্ক্রু’র মত আর d-লিউসিনের ক্ষেত্রে সেটাই ডানহাতি।

এবার ভাবো কি হবে যখন প্লেন-পোলারাইজড আলোক তরঙ্গ l-লিউসিন অণুর ওপর পড়বে। আগেই বলেছি, প্লেন-পোলারাইজড আলোকে ভাবতে পারি সমান মান ও দশার ডানহাতি আর বাঁহাতি আলোর যোগফল। আলোর স্পন্দনরত তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে লিউসিনের ইলেকট্রনগুলিও কাঁপতে থাকবে। তার ফলে কাঁপতে শুরু করা ইলেক্ট্রনগুলো যে সাময়িক তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করবে তা আলোর তড়িৎক্ষেত্রের সঙ্গে মিলেজুলে নতুন তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করবে। চৌম্বকক্ষেত্রও তৈরি করে কিন্তু আপাতত সেটা আলোচনায় বাদ থাকল।

বাঁহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোক তরঙ্গ সহজেই ইলেক্ট্রনগুলিকে বাঁহাতি স্ক্রু’র মত প্যাঁচানো রাস্তায় নাচাতে থাকবে (ঐ সবুজ তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো রাস্তা বরাবর)। মুশকিল হবে আলোর ডানহাতি অংশটার। সে চাইছে অণুটির ইলেক্ট্রনগুলোকে ডানহাতি স্ক্রু’র মত রাস্তায় নাচাতে – কিন্তু রাস্তা বাঁহাতি প্যাঁচানো হওয়ার জন্য তার পক্ষে কাজটা কঠিন হয়ে পড়বে। তাহলে, কিছুক্ষণ বাদে প্লেন পোলারাইজড আলোর বাঁহাতি পোলারাইজড অংশ ডানহাতি পোলারাইজড অংশের থেকে এগিয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের দশা (phase) পালটে যাবে। এই অবস্থা একটা সহজ উপমা দিয়ে ভাবা যেতে পারে। মনে করো সাজানো এক বাগানে এসেছ। চারদিকে প্রচুর আপেল পড়ে আছে। ইচ্ছে হল আপেলগুলো কুড়োবে। তোমাদের দুটো ঝুড়ি দেওয়া হলো এই শর্তে যে ডানহাতে কুড়িয়ে এক ঝুড়িতে আর বাঁহাতে কুড়িয়ে অন্য ঝুড়িতে রাখতে হবে। ধরো তোমরা l-লিউসিনের মতই বাঁহাতি তাই বাঁহাতে কাজ দ্রুত করতে পারো। কিছুক্ষণ আপেল কুড়োনোর পর তোমাদের বাঁহাতের ঝুড়িতে দেখবে বেশি আপেল জমেছে ডানহাতের চেয়ে। এও অনেকটা সেরকমই ব্যাপার বলতে পারো।

কি হল তাহলে এই দুই সার্কুলারলি পোলারাইজড আলোর ভেক্টর যোগফলের? এই ভেক্টর যোগফল থেকে যে প্লেন-পোলারাইজড আলোক তরঙ্গ পাব তার তল কিন্তু আর আগের মত নেই, সামান্য ঘুরে গেছে বাঁদিকে। চিত্র ৭ (খ) থেকে দেখা যাচ্ছে সবুজ রঙের আলো পিছিয়ে যাওয়ায় নীল ভেক্টরটি বাঁদিকে হেলে গেছে। d-লিউসিনের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা হবে, অর্থাৎ ডানহাতি আলো এগিয়ে যাবে বাঁহাতির চেয়ে। ফলে প্লেন-পোলারাইজড আলো ডানদিকে ঘুরে যাবে।

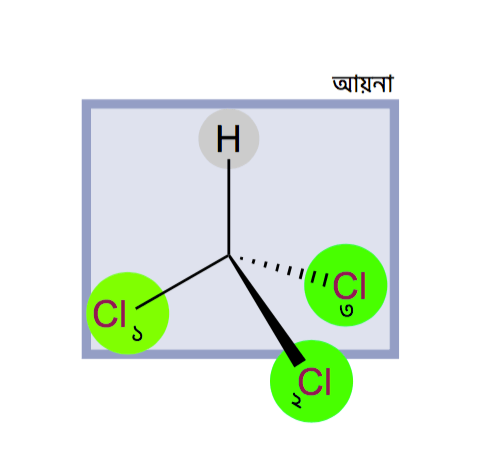

একইরকম ভাবে এবার চিন্তা করো d– আর l-লিউসিনের সমানুপাতিক মিশ্রণের কি হবে। ৫০ শতাংশ অণুর ক্ষেত্রে বাঁহাতি সার্কুলারলি পোলারাইজড আলো এগিয়ে যাবে আর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে ডানহাতি এগিয়ে যাবে। এর ফলে শেষমেষ ভেক্টর যোগ করে প্লেন-পোলারাইজড আলোর কোনো ঘূর্ণন দেখতে পাবো না। ঠিক একই চিন্তাধারায় যদি একটি দ্রবণের কথা ভাবি যার অণুগুলির ঠিক মাঝখান দিয়ে আয়না কল্পনা করা যায় (যেমন ক্লোরোফর্ম অণু, চিত্র ১০), তাহলেও আলোর কোনো ঘূর্ণন লক্ষ্য করা যাবে না।

সেই ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে আরাগো, বিয়ো, হার্শেল, ফ্রেসনেল এবং তারপর সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি লুই পাস্তুর ধীরে ধীরে উন্মোচন করেছেন কাইরালিটির রহস্য। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজেও ভেবেছেন কাইরাল অণুদের উপস্থিতিতে পোলারাইজড আলো কিভাবে ঘুরে যায় সেই নিয়ে। তাঁর নিজের এক গবেষণাপত্রে প্রেস্টনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেটা এখানে উদ্ধৃত করলাম তাঁর চিন্তার আভাস দিতে।

“ফ্যারাডের কাছে এটা (কিছু দ্রবণের পোলারাইজড আলো ঘোরানোর ক্ষমতা) কোনো সাধারণ সমস্যা ছিল না, এবং আমি জানি না এর কোনো ব্যাখ্যা কখনো দেওয়া হয়েছে কিনা। এও সম্ভব হতে পারে যে অণুরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে এমন দ্রবণের মধ্যে দিয়ে আলো যাওয়ার সময় অণুদের গঠনসংক্রান্ত বিশেষ কোনো সজ্জার কারণে দ্রবণটি এমনভাবে পোলারাইজড হয়ে যায় ঠিক যেভাবে তরলপদার্থের পরাবৈদ্যুতিক (dielectric) পোলারাইজেশন হয় স্থিরতড়িতের প্রভাবে।”

তাঁর চিন্তাভাবনা যে প্রায় সঠিক ছিল সেটা নিশ্চয় এই লেখা পড়ে বেশ বুঝতে পারছ এবার।

টীকা:

১) d এবং l নামকরণ শুধুমাত্র প্লেন-পোলারাইজড আলোর সমতলের যথাক্রমে ডানদিকে এবং বাঁদিকে ঘুরে যাওয়া নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে D এবং L নামকরণ গুলিয়ে ফেলো না যেটা অন্যত্র ব্যাখ্যা করব।

২) স্ক্রু কিভাবে ডানহাতি আর বাঁহাতি হতে পারে তা বুঝতে এখানে দেখো।

আরও জানতে:

৩) https://cddemo.szialab.org/#s12

৪) https://cad4.cpac.washington.edu/review.pdf

৫) https://www.contergan.grunenthal.info/grt-ctg/GRT-CTG/Die_Fakten/Die_Tragoedie/en_EN/152700063.jsp

৬) প্রফেসর ডেভিড অ্যানড্রুজ সম্পাদিত পার্সপেক্টিভ ইন মডার্ন কেমিক্যাল স্পেকট্রোস্কোপি

৭) https://dx.doi.org/10.1038/nature12150

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/chirality