23-02-2026 01:27:26 am

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে ইতিহাস পরিক্রমা

Link: https://bigyan.org.in/cavendish-laboratory

(এই লেখাটি প্রথম গুরুচণ্ডা৯ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের অনুমতি নিয়ে কিছুটা পরিমার্জনা-সহ লেখাটি আমরা এখানে পুনঃপ্রকাশ করছি।)

ছোটবেলা থেকে লাগাতার পড়াশুনা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে যে আদপে কিছুই হয়নি এমন অনুভূতি মাঝে মাঝে না জাগাতে চাইলেও মনের মধ্যে চলে আসে। সেই অনুভূতি আবার জেগে উঠলো আজকে কেমব্রিজে ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে ঘুরতে ঘুরতে।

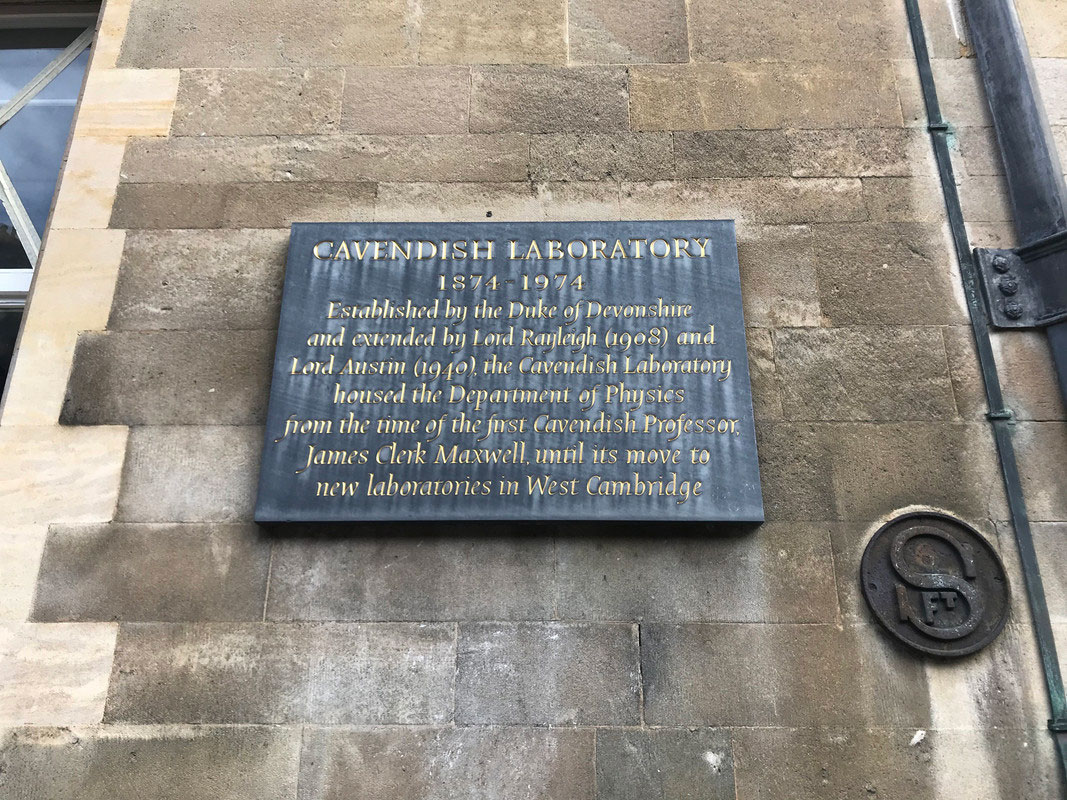

অনেক দিন পরে কেমব্রিজ এলাম — দেখলাম অনেক কিছু পাল্টে গেছে। শহর নাকি থাকার পক্ষে আরো বেশি খরচ সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে — নতুন নতুন বিল্ডিং ইত্যাদি। আগে যতবার আসা হয়েছে, ট্যুরিষ্ট হিসাবে এসেছি। এবারে রিসার্চ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কাজ থাকার জন্য কেমব্রিজের অ্যাকাডেমিক বিভাগের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিলো — বিশেষ করে কেমিষ্ট্রির লোকজনের সাথে। আর সেই প্রসঙ্গেই ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিটা একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম। ক্যাভেন্ডিস ল্যাবের পুরোনো বিল্ডিং যেখানে রাদারফোর্ড কাজ করতেন সেটাকে আজকাল বলা হয় ক্যাভেন্ডিস-1। তবে যুগের প্রয়োজনে ল্যাবের জায়গা বাড়াতে হয়েছে, ক্যাভেন্ডিস-2 বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। এই দুই জায়গাতেই ঢুঁ মারা হল আজ। এখন নির্মাণ চলছে ক্যাভেন্ডিস-3 বিল্ডিং-এর — সে এক এলাহি ব্যাপার। হয়তো আসার সুযোগ হবে সেই নতুন বিল্ডিং-এও।

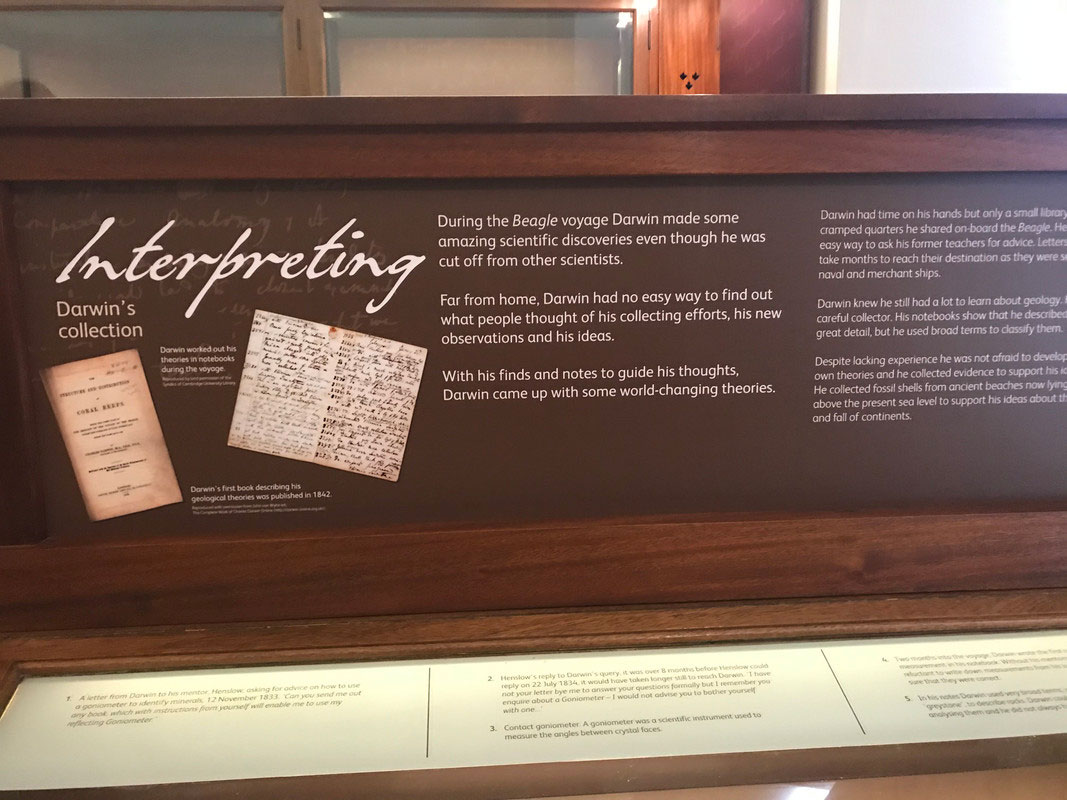

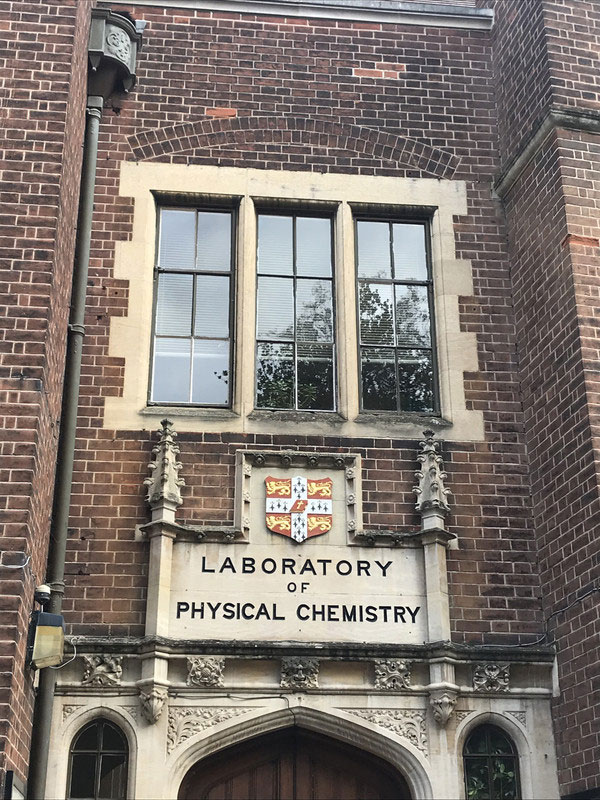

মূল ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরির প্রবেশদ্বার

1874 সালে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল-এর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছিল এই ল্যাবরেটরি। তৎকালীন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার এক্সপেরিমেন্টগুলো এখানে করা হবে, এইরকম ভাবা হয়েছিল।

ল্যাবরেটরি অফ ফিজিকাল কেমিস্ট্রি

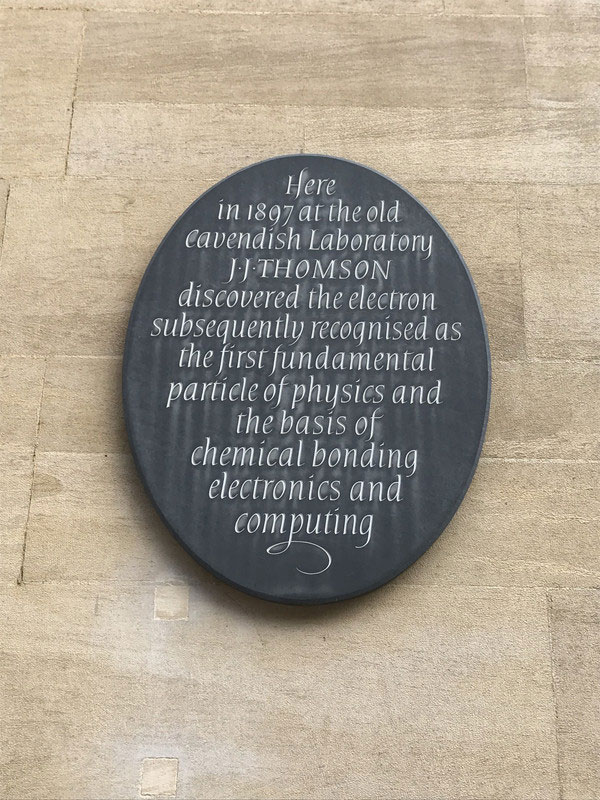

এখানেই জে জে থম্পসন ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ইলেকট্রন আমাদের দেখা প্রথম “মৌলিক কণা” (fundamental particle)।

আমরা যার সাথে কাজ করি সেই কেমিষ্ট্রির প্রফেসর খুবই মাই ডিয়ার লোক — নিজে নোবেল লরিয়েট না হলেও (এখনও পর্যন্ত), নোবেল লরিয়েটের অধীনে কাজ করেছেন, আর অন্য নোবেল লরিয়েট তার মেন্টর ছিলেন ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে। খুব উৎসাহ নিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি নিজে কেমিষ্ট্রির লোক না হলেও, সেই যে নারায়ণ স্যানাল ‘বিশ্বাসঘাতক’ লিখে অ্যাটমিক ফিজিক্সের ওপর ঝোঁক ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জ্ঞান আজ কাজে লেগে গেল। ইলেকট্রন স্পিন ঠিক মতো আঁকতে না পারলেও রাদারফোর্ড বা চ্যাডউইক কী দিয়ে চা খেতেন সে সব ভালোই জানি। এই অ্যাটমিক ফিজিক্স/কেমিষ্ট্রির বিখ্যাত লোকজনের জীবন ইত্যাদি অনেক বছর ধরে রগরে এসেছি নানা বই থেকে, বিশ্বাসঘাতক দিয়ে যার শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগে।

রাদারফোর্ড এক বিশাল গ্রাম্পি টাইপের লোক ছিলেন। হুম-হাম-হুঁহুঁ করে নাকি বিরক্তি উৎপাদনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন — এবং সেই জন্যই তাঁকে সিম্বলিক ভাবে কুমির ভাবা হতো— কেমিষ্ট্রি বিভাগের দেওয়ালে আজও এক বিশাল কুমির খোদাই করা আছে।

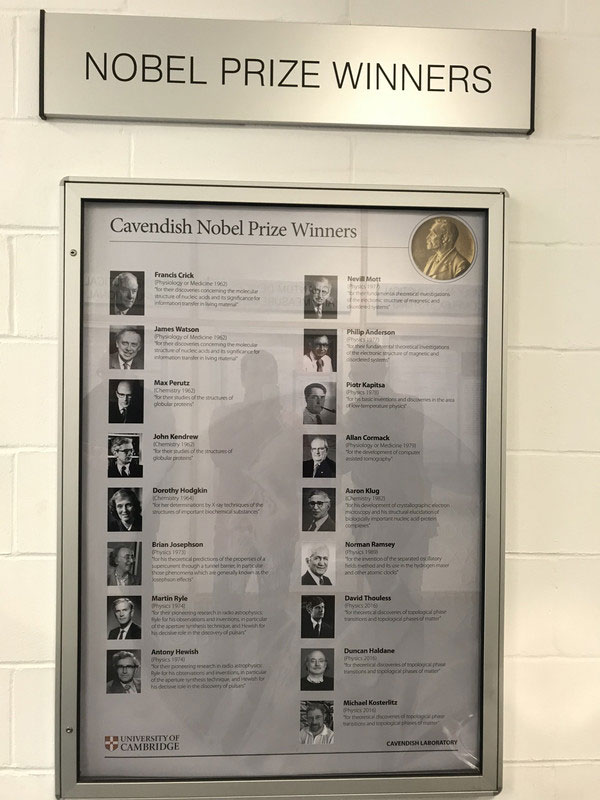

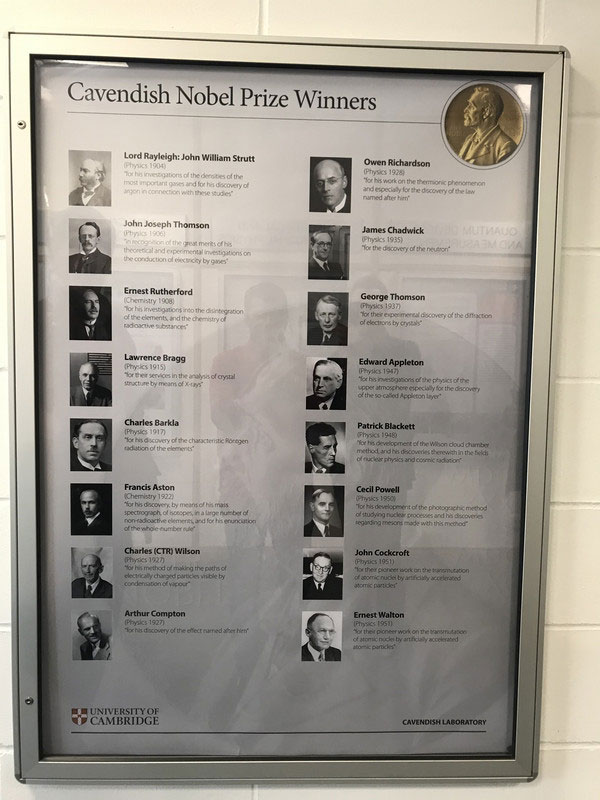

ক্যাভেন্ডিস ল্যাব থেকে নোবেল প্রাপকের সংখ্যা 34 জন! বিগত তিন বছরে এখানকার কাজের ভিত্তিতে ছয় জন নোবেল পেয়েছেন, যদিও তাঁরা এখন আমেরিকায় থাকেন। সেই নিয়ে প্রফেসর একটু আক্ষেপ করলেন — সুযোগ সুবিধা বা টাকা পয়সার দিক থেকে কেমব্রিজ কোনো ভাবেই প্রতিযোগিতায় যেতে পারে না MIT-দের সাথে। তাহলে আজও কেমব্রিজ কীভাবে এতো ভালো রিসার্চার ধরে রাখে? সেই নিয়ে কিছু আলোচনা হলো — অন্য কোনো সময় সেই নিয়ে লেখা যাবে। পার্থক্য তো থেকেই যায় দৃষ্টিভঙ্গিতে, অনেক কিছু শেখার আছে।

ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরি থেকে যত নোবেলজয়ী বেরিয়েছেন…

ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরি থেকে যত নোবেলজয়ী বেরিয়েছেন…

…এবং নোবেলজয়ীদের তৈরি যন্ত্রপাতি।

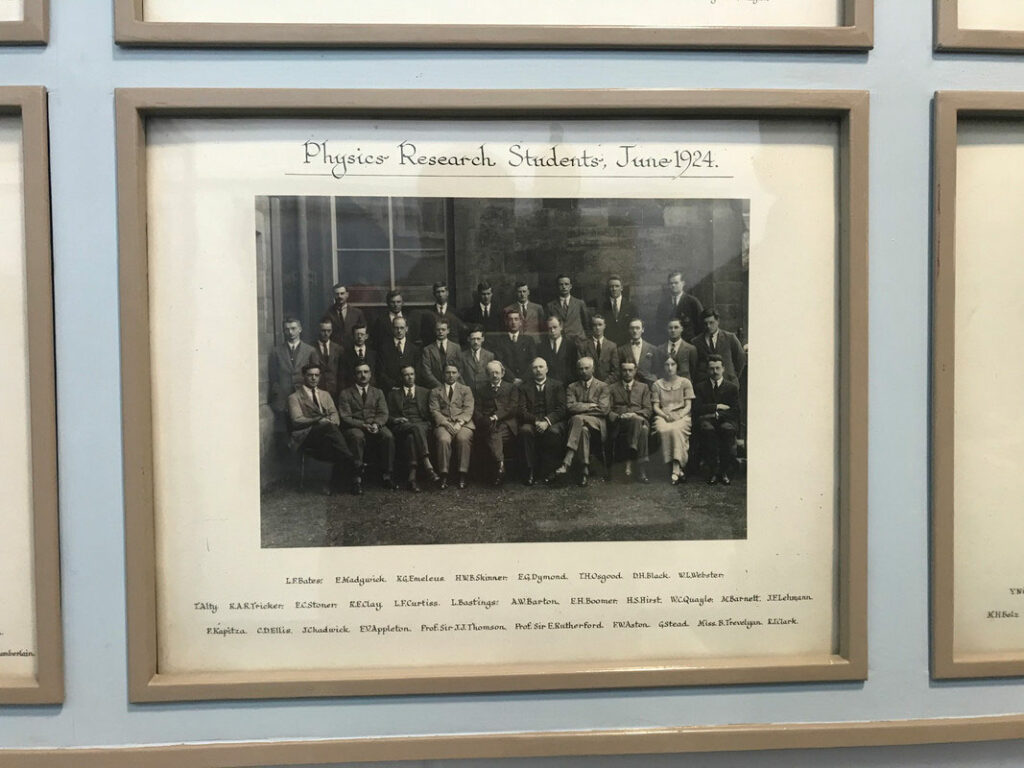

1924-এর পদার্থবিদ্যা গবেষক ছাত্রদল। মাঝে অধ্যাপক রাদারফোর্ড ও থম্পসন।

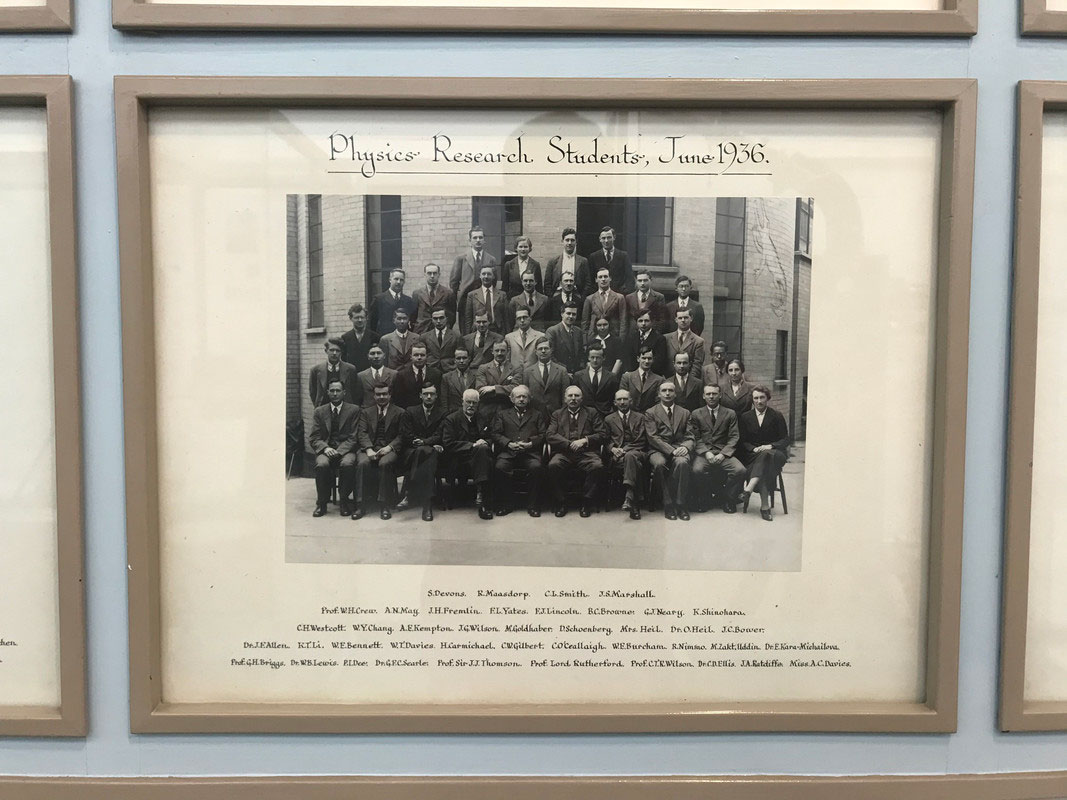

1936-এর ছাত্রদল। মাঝে একই দু-জন অধ্যাপক।

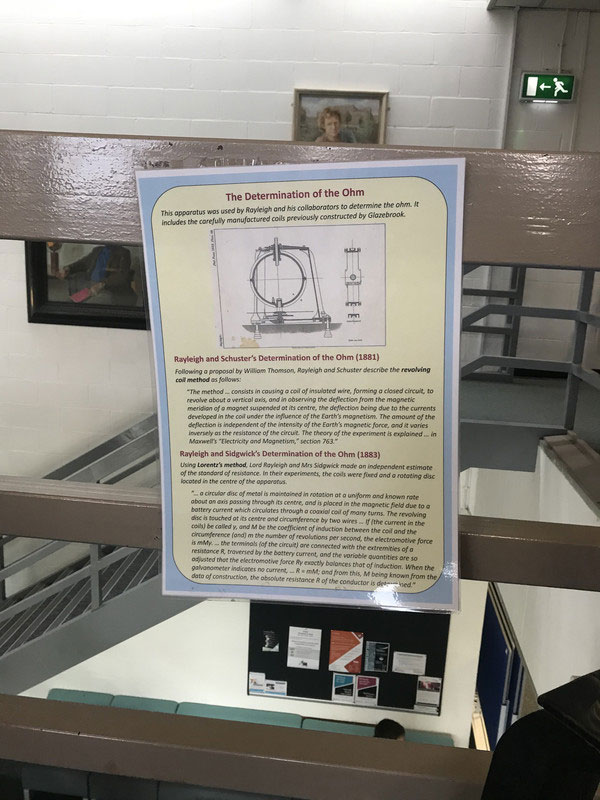

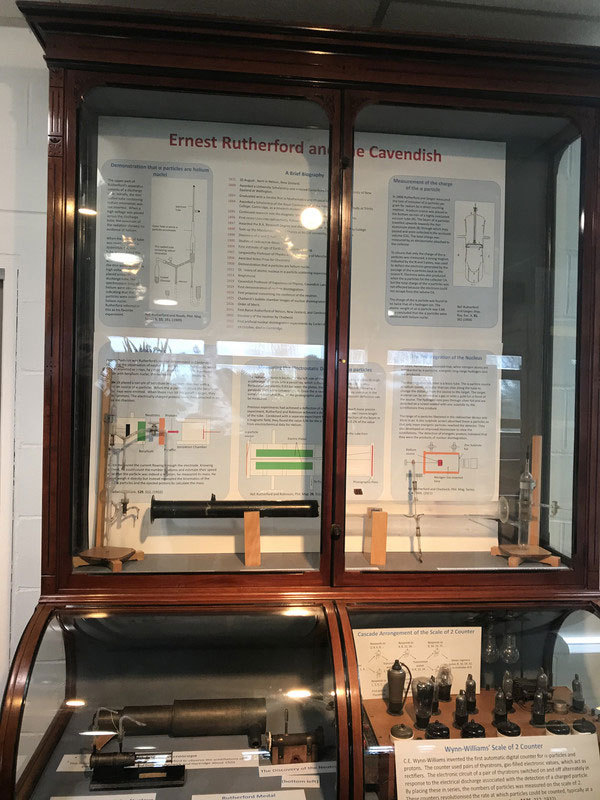

ম্যাক্সওয়েলের ডেক্সটা আছে এখনো, তার উপরে রাখা আছে তাঁর নিজের হাতের লেখা রিসার্চের কিছু পাতা। থম্পসন এখানেই ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছিলেন — সেই যন্ত্রপাতি কিছু এখনো রাখা আছে। তাছাড়া আরো হাবিজাবি কী সব যন্ত্রপাতি রয়েছে, প্রথম ‘ওহম্’ পরিমাপ করার যন্ত্র, প্রথম যুগের স্পেক্ট্রোমিটার ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যাক্সওয়েল-এর ডেস্ক।

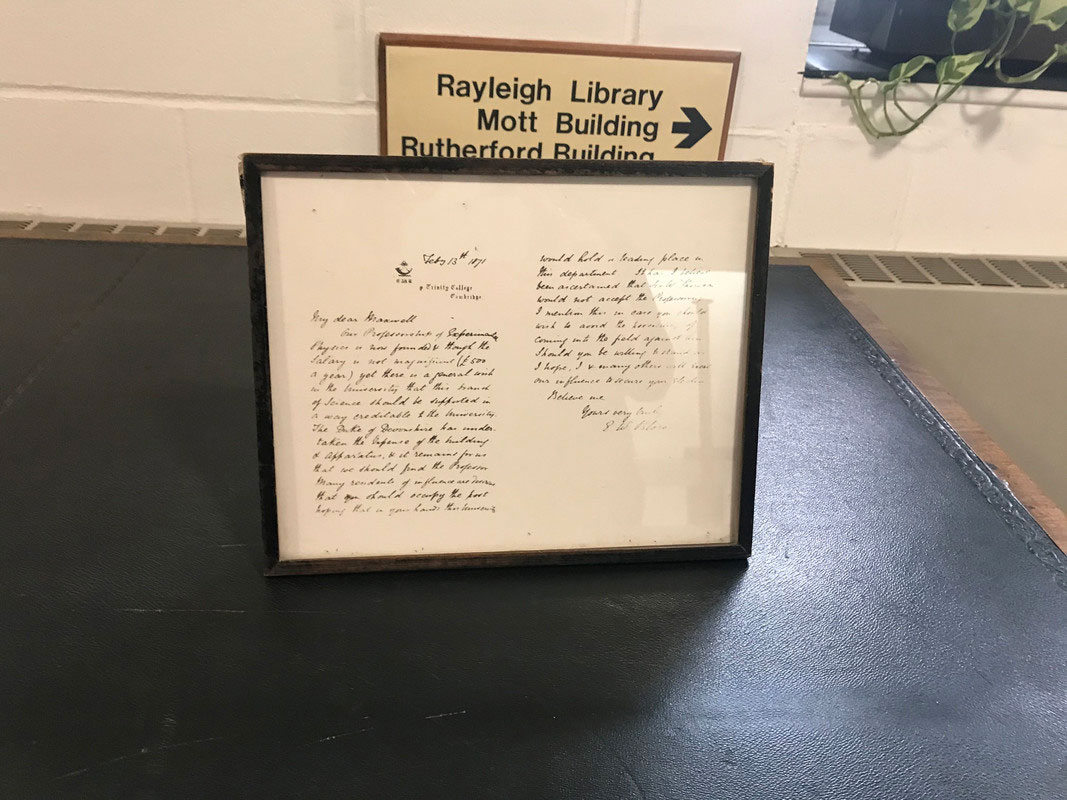

ম্যাক্সওয়েল-কে চাকরির অফার দিয়ে যে চিঠিটা পাঠানো হয়েছিল।

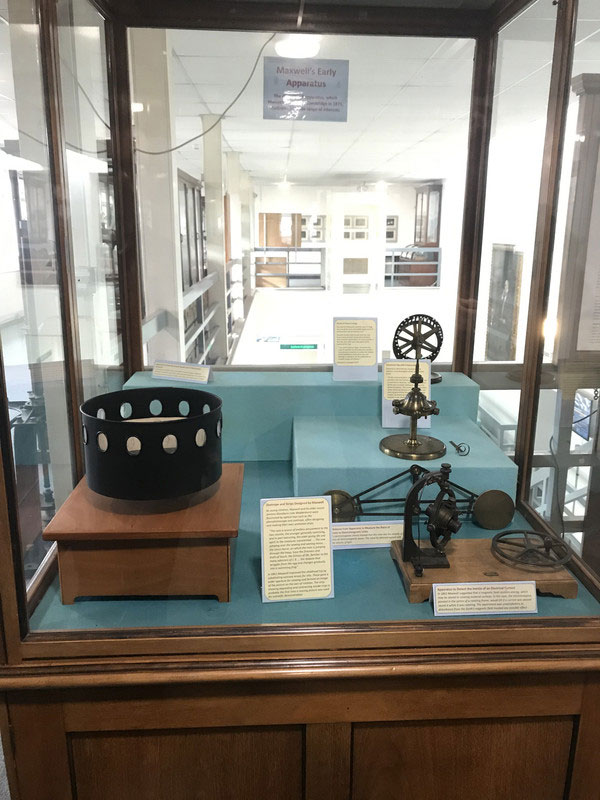

ম্যাক্সওয়েল-এর ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি সংগৃহীত রয়েছে।

ম্যাক্সওয়েল-এর ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি সংগৃহীত রয়েছে।

ম্যাক্সওয়েল-এর প্রথম দিককার এক্সপেরিমেন্ট, যেখানে উনি দেখানোর চেষ্টা করছিলেন যে একটা চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তিকে ঘুরন্ত চাকতির মধ্যে জমা রাখা যায়।

বিজ্ঞানী Rayleigh এবং সহযোগীরা এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে প্রথম Ohm-এর মান নির্ণয় করেছিলেন।

একবার ইলেকট্রন আবিষ্কারের একশো কত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেমব্রিজ ঠিক করে সেই যন্ত্রেরই রেপ্লিকা বিক্রি করবে — কিন্তু কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গ্লাস ব্লোয়ার তো আর রেপ্লিকা তৈরিতে অভ্যস্ত নয়! তাই তারা অরিজিনাল জিনিসই তৈরি করেছিল — খরচ পড়েছিল 500 পাউন্ড মতো, আর বাজারে সেটা রেপ্লিকার মতো করে বিক্রি হয়েছিল 200 পাউন্ড করে। মানে 300 পাউন্ড করে লস প্রতি বিক্রিতে!

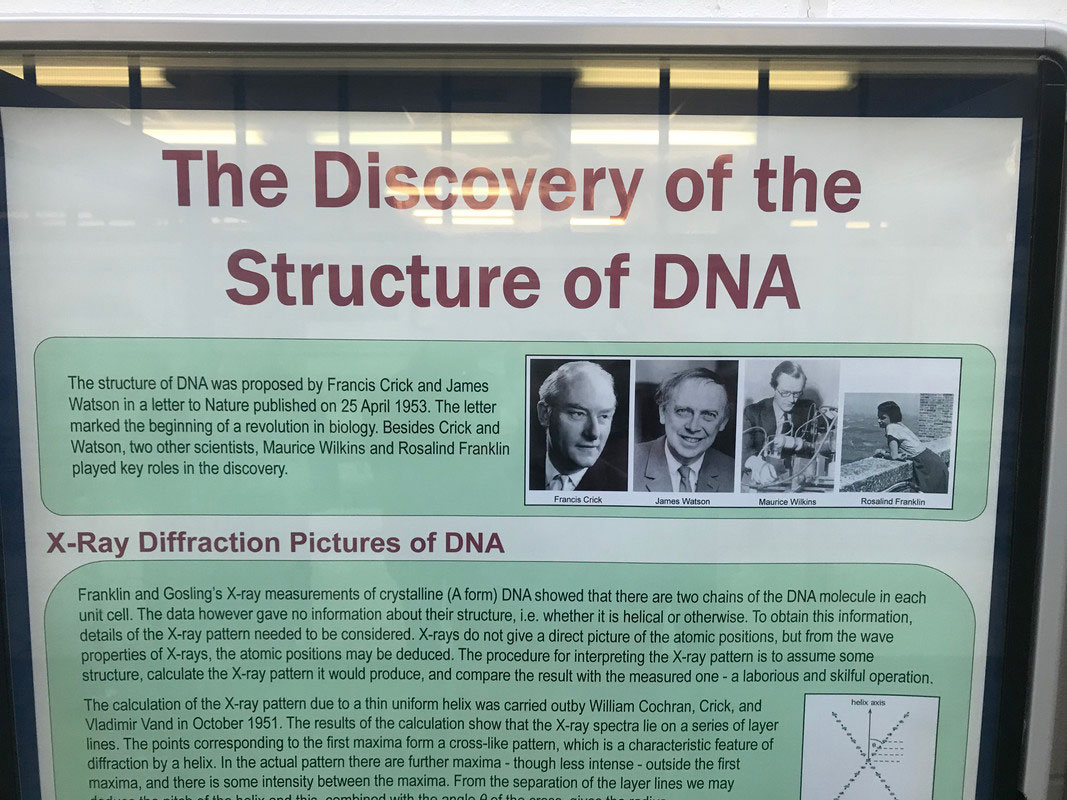

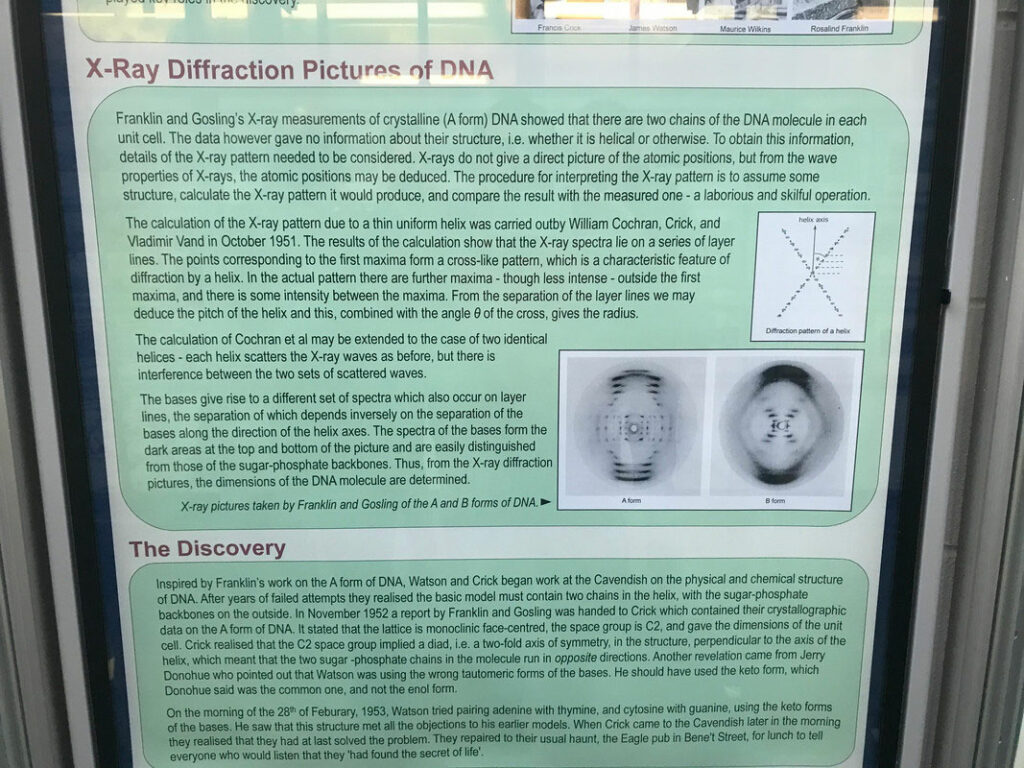

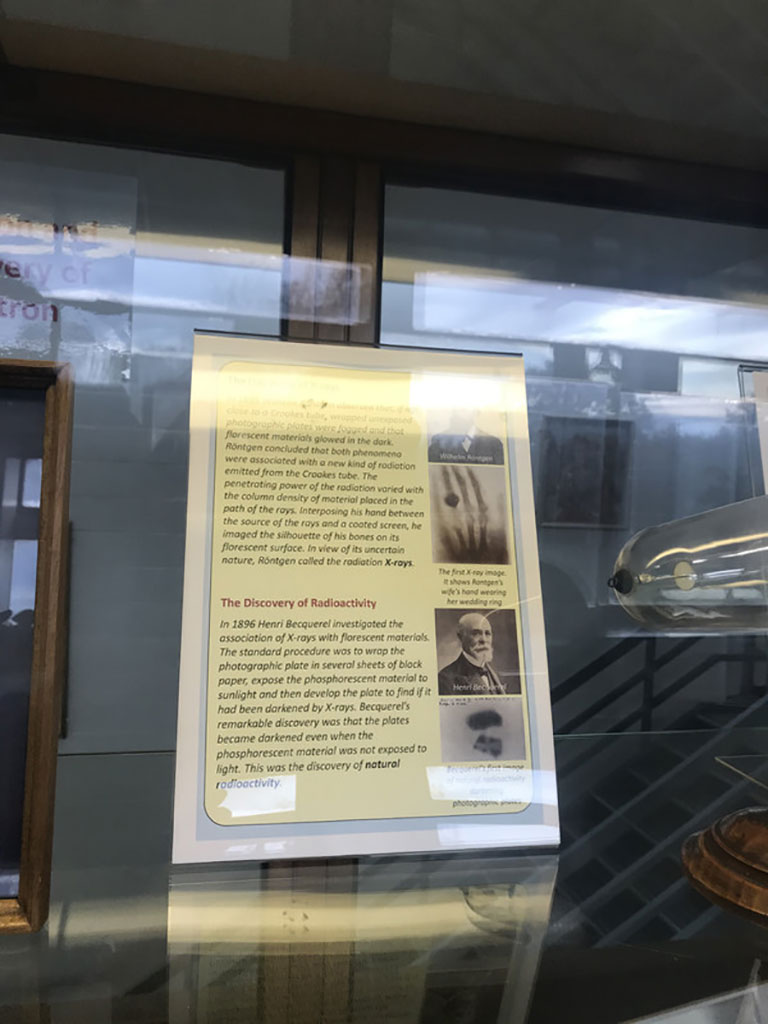

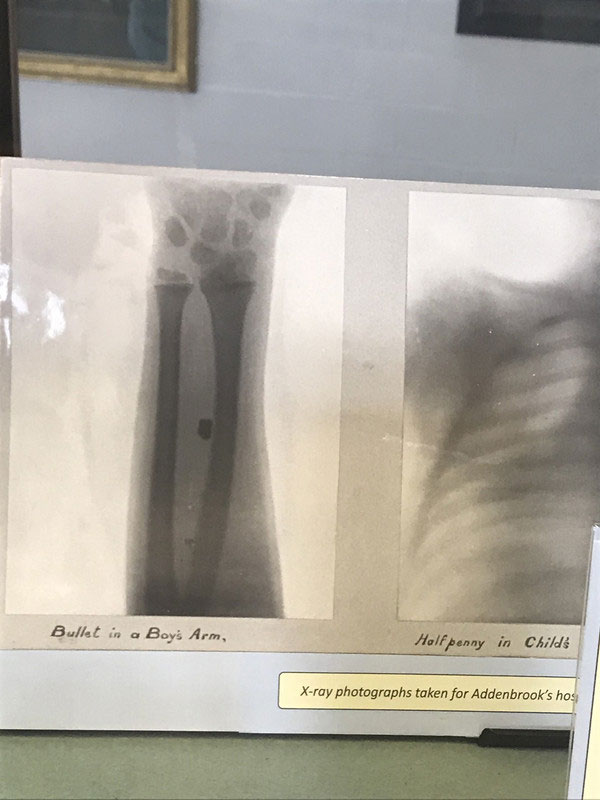

রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আবিষ্কারের জিনিসপত্র দেখলাম — সেই প্রথম এক্স-রে করা ছবি দেখলাম, একটা বালকের গলায় পেনি আটকে যাওয়া এবং একজনের হাতে গুলি ঢুকে যাওয়ার ছবি তোলা। ক্লাউডচেম্বার, ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ, ওয়াটসন-ক্রীকের কাজ কর্ম, ডিসলোকেশন থিওরি, ক্রিষ্টালোগ্রাফি, লো-টেম্পারেচার ফিজিক্স ইত্যাদি অনেক কিছু দেখা হলো।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের গল্প। অঁরি বেকরেল দেখেছিলেন যে এক্স-রে প্লেট আলোর অনুপস্থিতিতেও কিসে যেন একটা সারা দিচ্ছে।

প্রথম দিকের এক্স-রে ছবি।

রাদারফোর্ড-এর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি।

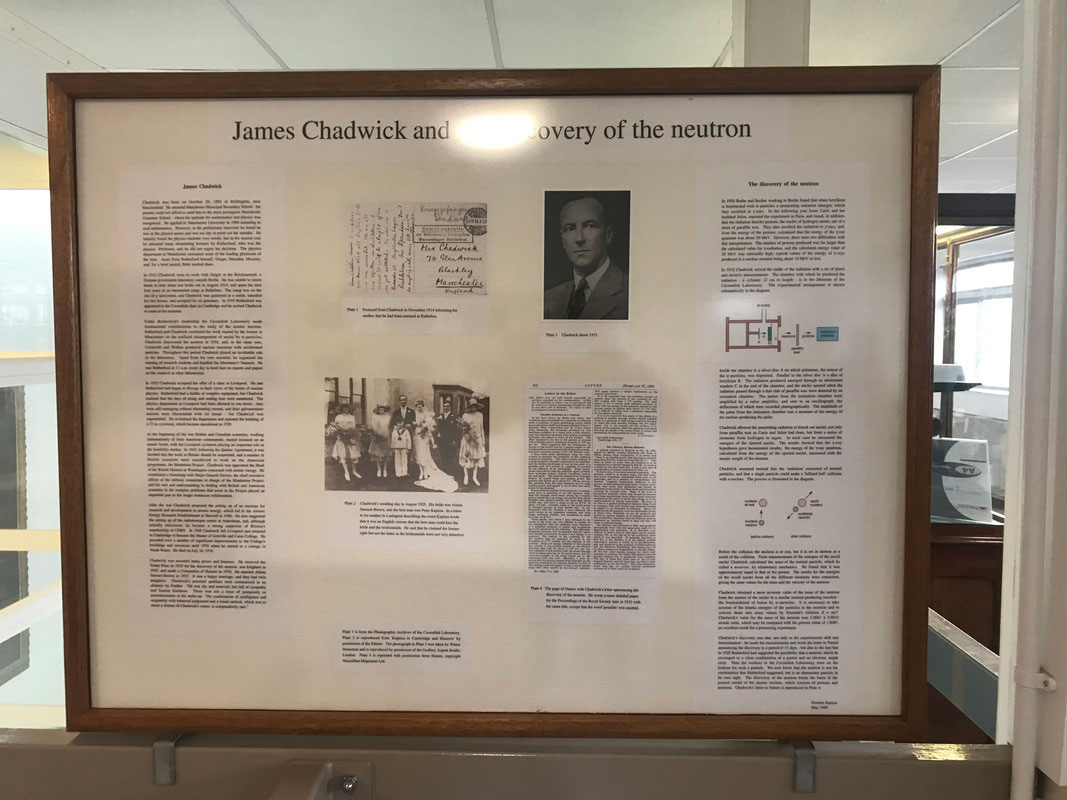

জেমস চ্যাডউইক-এর নিউট্রন আবিষ্কার।

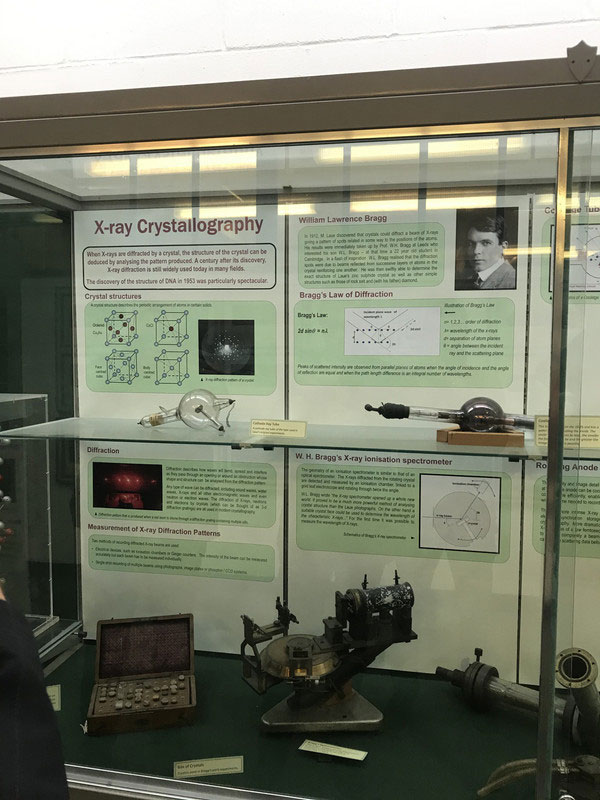

লরেন্স ব্র্যাগ-এর এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি আবিষ্কার।

এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতেই…

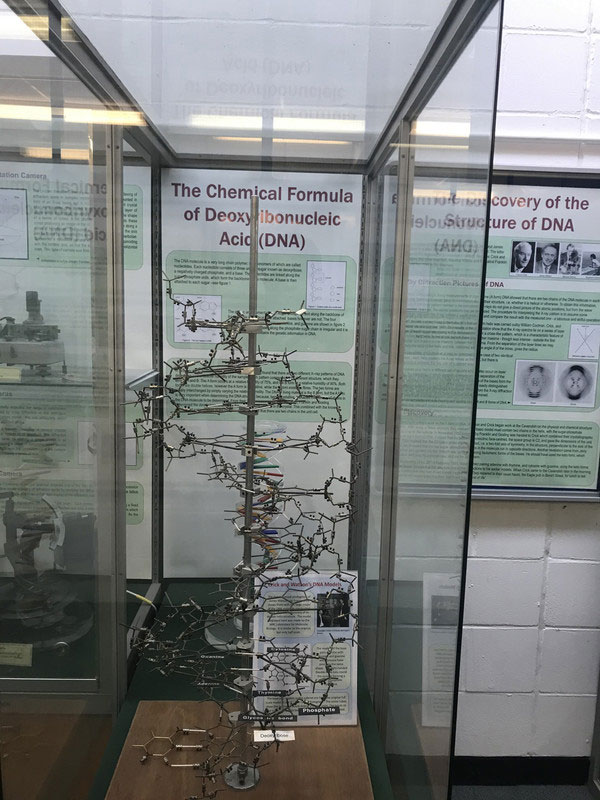

…আবিষ্কৃত হলো ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স গঠন।

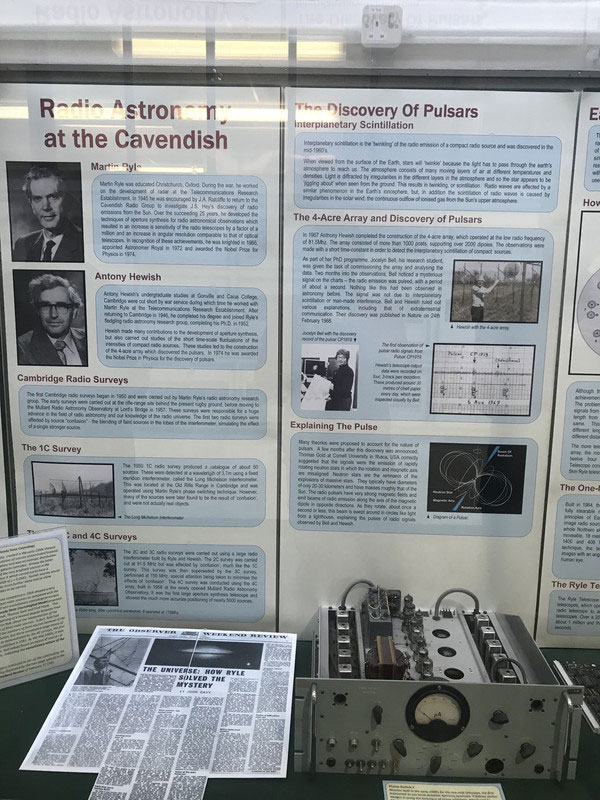

রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি-র শুরু।

বাই দি ওয়ে, কনফার্ম করলাম যে এখন কেমব্রিজ থেকে অফিসিয়ালি ক্রেডিট দেওয়া হয় রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন-কে ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কারের জন্য।

ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে কাজকর্ম শেষ হলে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন যে আমরা কি আর কিছু দেখতে চাই কেমব্রিজ স্পেশাল হিসাবে? বললাম তাহলে ট্রিনিটি কলেজটা একটু দেখিয়ে দিন। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির 31 টা কলেজের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নিঃসন্দেহে ট্রিনিটি কলেজ।

ট্রিনিটি কলেজের গেটের ঠিক বাইরেই আছে নিউটনের বিখ্যাত আপেল গাছটার নাতনি গাছ, আর তার পিছনেই নিউটনের অফিস ঘর।

ওদের লাইব্রেরি টা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম — লাইব্রেরির ভিতরে ছবি তুলতে দেয় না, তাই দরজার বাইরে থেকেই ছবি তোলা হলো একটা। সেই লাইব্রেরিতে ঢুকে দেখে নিলাম প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকার প্রথম এডিশন — এবং নিউটনের নিজের হাতে মার্জিনে লেখা পত্র। দেখা নেওয়া গেল আইনষ্টাইনের থিওরি প্রমাণ করতে ছোটা এডিংটনের সেই সূর্যগ্রহণ অভিযানের কাগজপত্র, আসল ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলি। হার্ডিকে লেখা রামানুজনের চিঠি এবং আরো অনেক কিছু চোখ ছানাবড়া করে দেবার মতো অরিজিনাল জিনিসপত্র। আমি আগে কোথায় শুনেছিলাম যে এই ট্রিনিটি লাইব্রেরিতেই নাকি আছে মাইকেল ফ্যারাডের আসল চিঠিপত্র, যেগুলি তিনি লিখেছিলেন ট্রিনিটির তখনকার ট্রিনিটি কলেজ মাষ্টার উইলিয়াম হুইওয়েলকে।

ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরি

সেই 1832 সাল নাগাদ ফ্যারাডে যখন ইলেক্ট্রোকেমিষ্ট্রির জনক হতে চলেছেন, তখন তিনি লন্ডন রয়েল ইনস্টিটিউটশনে — নিজের প্রথাগত শিক্ষা না থাকায় আত্মবিশ্বাস কিছু কম। তাই তিনি চিঠি লিখছেন হুইওয়েল-কে এই জানতে যে অথোরিটি এই ব্যাপারে কী মনে করে। ফ্যারাডে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিকের জন্য ঠিক কী নাম ব্যবহার করা ঠিক হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ চাইছেন। এই সব চিঠি বাইরে রাখা থাকে না পাবলিক প্রদর্শনীর জন্য। আমাদের প্রফেসর ট্রিনিটি কলেজের লাইব্রেরিয়ানকে বলে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। লাইব্রেরিয়ান ভল্ট থেকে আসল চিঠিপত্র দেখালেন — সে অনেক চিঠি, সুন্দর করে রাখা আছে। বাঁধানো বইয়ের মতো করে পাতায় পাতায় চিঠিগুলো আটকানো আছে। প্রথম দিকে ফ্যারাডের চিঠি এবং শেষের দিকে সেই চিঠির প্রেক্ষিতে হুইওয়েল-এর উত্তর। এই চিঠি সব ব্যাখা করছিলেন লাইব্রেরিয়ান, কারণ সেই হাতের লেখা পড়া খুব দুষ্কর। এই ভাবেই দেখা গেল 1834 সাল নাগাদ হুইওয়েল প্রথম প্রস্তাব করলেন ‘ক্যাথোড’ এবং ‘অ্যানোড’ শব্দের ব্যবহার। আরো বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম —

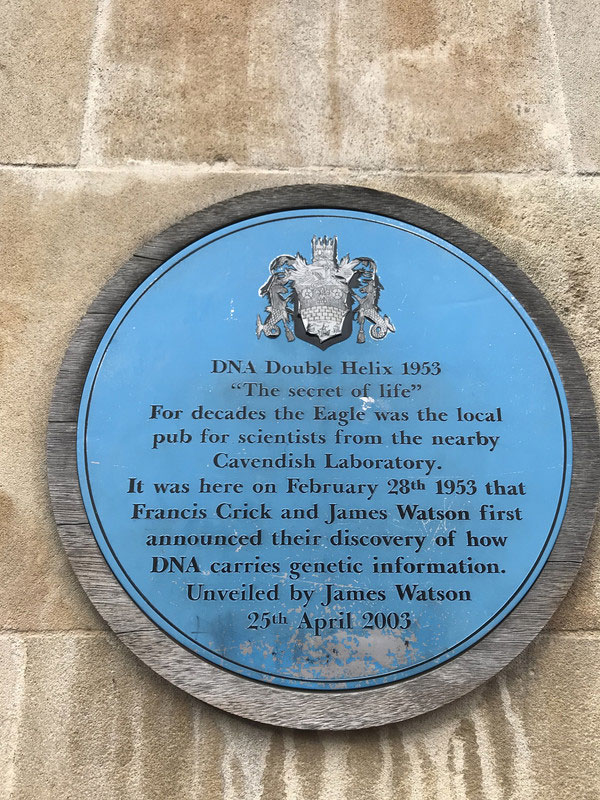

ফেরার সময় আবার ঢুকলাম সেই বিখ্যাত ‘দি ঈগল’ পাব-এ, যেখানে বসেই নাকি ওয়াটসন এবং ক্রীক ডিএনএ -এর গঠন প্রথম মাথায় খেলিয়েছিলেন। সেই পাব টেবিলটার পিছনে একটা প্ল্যাক আছে।

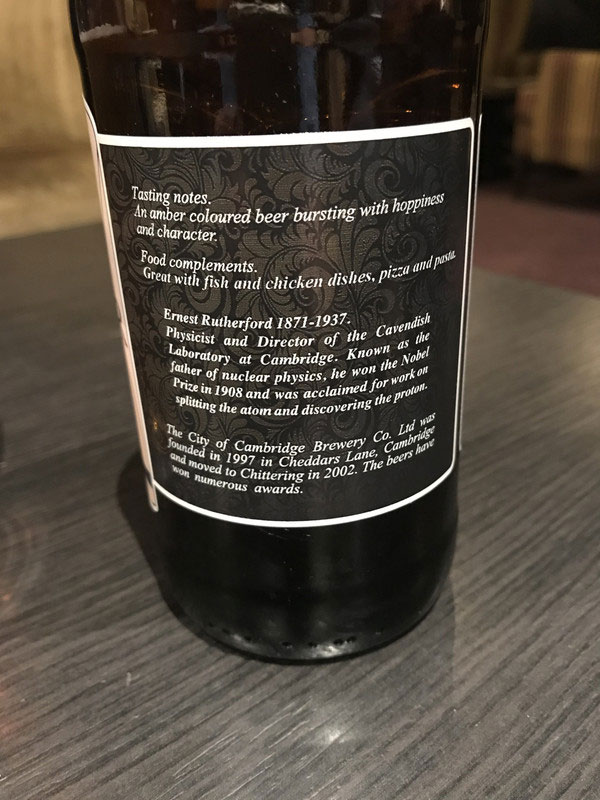

আর বলাই বাহুল্য এই শহরের টেবিলের পাবেই মনে হয় সবচেয়ে বেশি মানায় সেই ব্র্যান্ডের বিয়ার যার নাম, ‘অ্যাটম স্প্লিটার’।

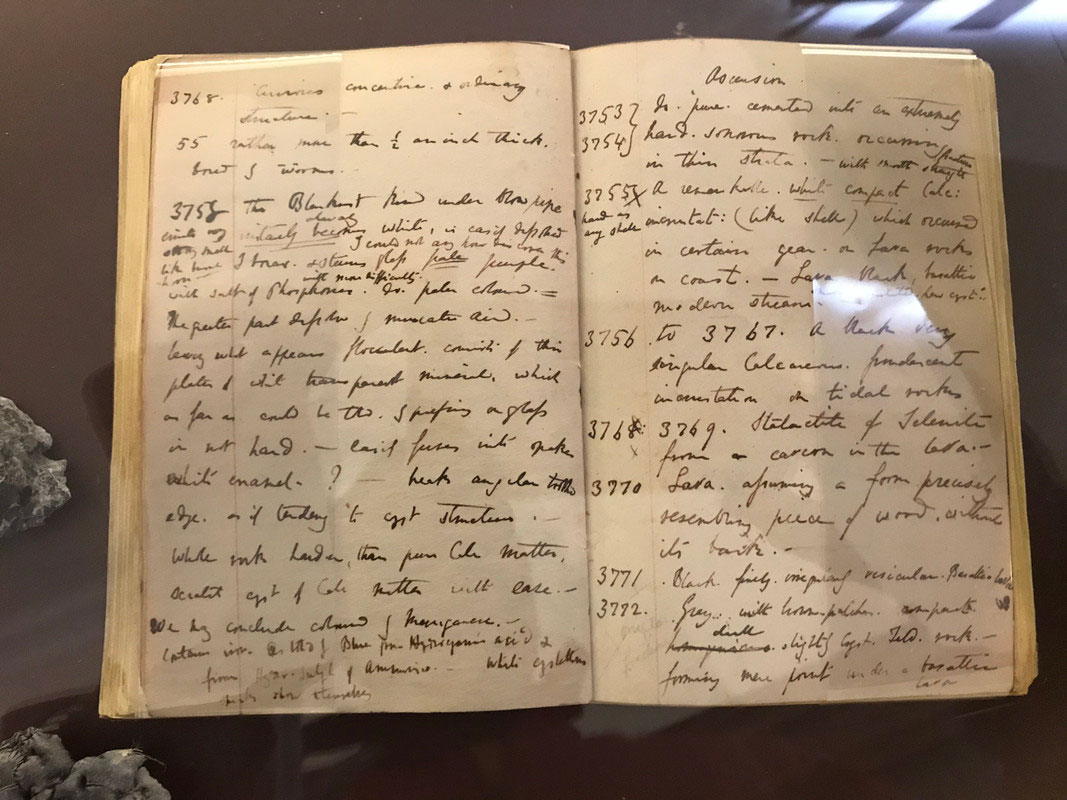

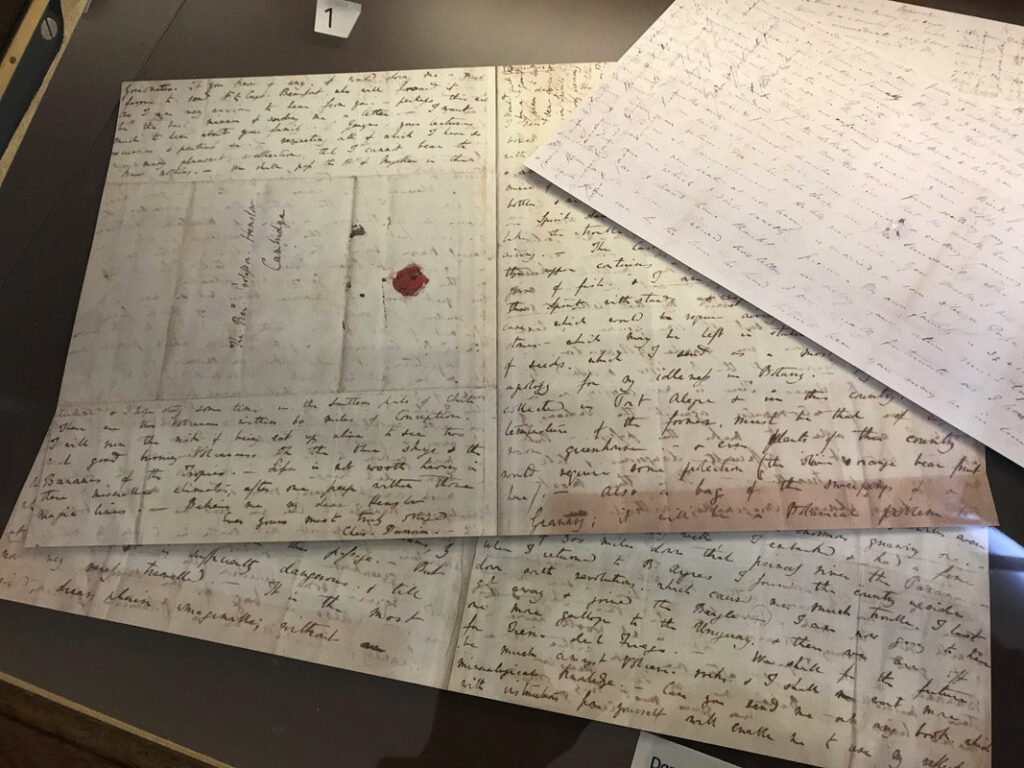

বলতে ভুলে গিয়েছিলাম — চার্লস ডারউইনও এখানে। সেই বিখ্যাত জাহাজে করে অভিযানে গিয়ে ফিরে আসার পরের ডায়েরিও দেখে নিলাম চট করে — অরিজিনাল কপি।

এইভাবেই কেমব্রিজের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেকদিন পরে আবার এক টুকরো ইতিহাসকে ছুঁয়ে ফেলা গেল।

(এই লেখাটি প্রথম গুরুচণ্ডা৯ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের অনুমতি নিয়ে কিছুটা পরিমার্জনা-সহ লেখাটি আমরা এখানে পুনঃপ্রকাশ করছি।)

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/cavendish-laboratory