24-02-2026 12:26:20 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

'অ্যাস্ট্রোস্যাট' : জ্যোতির্বিদ্যার জগতে ভারতের অনন্য অবদান

Link: https://bigyan.org.in/astrosat

মহাকাশে ভারত পাঠালো তার নিজের তৈরী প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, অ্যাস্ট্রোস্যাট (ASTROSAT)। তারিখ — সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৫।

উপগ্রহটি প্রায় পুরোটাই ভারতে পরিকল্পিত ও নির্মিত। সামান্য কিছু জরুরী বিদেশী সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির দিক থেকে উপগ্রহটি অত্যন্ত উন্নত মানের এবং আশা করা হচ্ছে, এটি ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অ্যাস্ট্রোস্যাট উপগ্রহটি অধ্যাপক পি.সি.আগরওয়ালের মস্তিষ্কপ্রসূত। তৎকালীন ‘ইসরো’-র (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন, ISRO) চেয়ারম্যান ড: কস্তুরীরঙ্গন ওনাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে। সে প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। সদ্য একটা ছোট এক্স-রে টেলিস্কোপ বানিয়েছেন অধ্যাপক আগরওয়াল, অন্য একটি কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য। এইসময় তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল: উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় না নেমে, তারা যেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না, সেইদিকটা দেখা যাক না, কি হয়!

জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার নানান সমস্যা

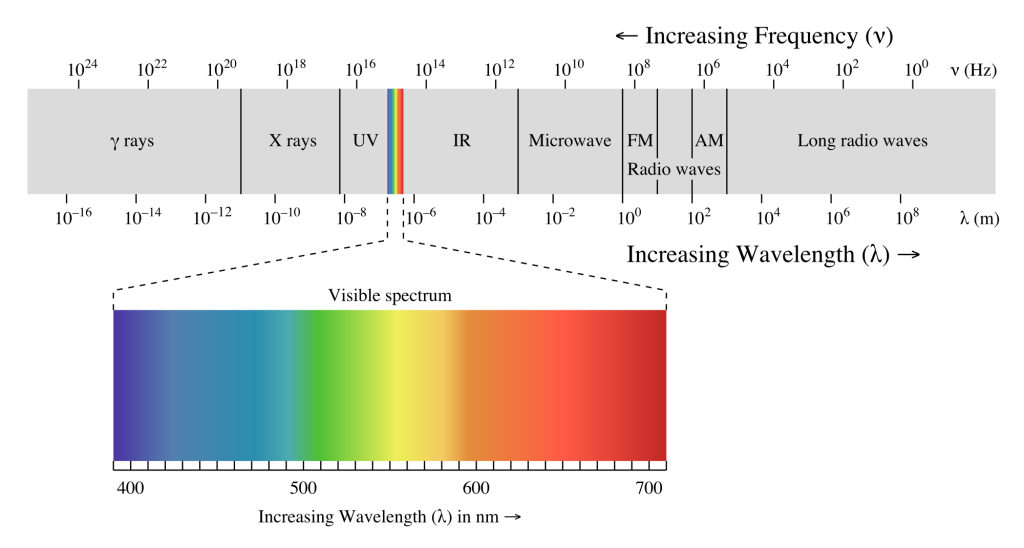

জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাতে কিছু বিশেষ সমস্যা আছে, যে ধরণের সমস্যা নিয়ে আর কোনো বিষয়ের গবেষণায় মাথা ঘামাতে হয়না। এরমধ্যে প্রথম সমস্যা হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আচ্ছাদন, যা শুধুমাত্র বিশেষ কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়। তাই, শুধুমাত্র পৃথিবীতে বসে থেকে গবেষণা সম্পূর্ণ করা মুশকিল। অন্য সব বিষয়ের মত যেমন খুশি এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা যায় না,বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য একত্র করতে হয়।

শুধু তাই নয়, একটা আলোর সূত্রকে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেখা হবে, অনেক সময় সেটাও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। আবার, মহাকাশের বাসিন্দারা আয়তনে হয় বিপুল, হাজারের পর হাজার মাইল ধরে তাদের ব্যাপ্তি। তার উপর, অবিকল একই মহাজাগতিক বস্তু একটার বেশি পাওয়া মুশকিল। তাই দুটো বস্তু মোটামুটি একরকম পেলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্য সব গবেষণাতে, একই বস্তুর অনেকগুলো অবিকল প্রতিরূপ বা ‘কপি’-র উপর একটা পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলের উপর ভরসা করা যায়। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় অবিকল একই জিনিষ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

শেষ সমস্যাটা হলো, বিপুল আয়তনের এই মহাজাগতিক বস্তুগুলি নিজেরাই সর্বত্র সমসত্ত্ব হয়না। আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে যেকোনো বস্তুকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের কিছু জায়গার তাপমাত্রা কোটির ঘরে চলে গেছে, আবার কিছু জায়গার তাপমাত্রা কয়েক কেলভিন মাত্র ( -২৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে)। কিছু জায়গা এতই ঘন যে সে ঘনত্ব মাপার উপায় আমাদের কাছে নেই। আবার কিছু জায়গা এতই পাতলা যে একটা মিটার সাইজের পাত্র নিয়ে সেই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে কয়েক লক্ষ বছর ধরে চললে সেই পাত্রে এক গ্রামেরও কম হাইড্রোজেন জমা পড়বে।

মহাজাগতিক বস্তুগুলি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নিঃসৃত হয়, রেডিও তরঙ্গ থেকে শুরু করে গামা তরঙ্গ অব্দি।

এই তাপমাত্রা আর ঘনত্বের বিস্তৃতির ফলে মহাজাগতিক বস্তুগুলি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নিঃসৃত হয়, রেডিও তরঙ্গ থেকে শুরু করে এক্কেবারে গামা তরঙ্গ অব্দি। রেডিও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অনেক বড়, তাই তাকে ধরতে অনেক বড় ব্যাসের অ্যানটেনার প্রয়োজন হয়। অপরদিকে গামা তরঙ্গ এতই ছোট যে তাদের দৈর্ঘ্য একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের থেকেও কম। এই তরঙ্গরশ্মিগুলো ধরতে বিশেষ কিছু পদার্থের ক্রিস্টাল বা স্ফটিক ব্যবহার করা হয়।

নাসার দাপট

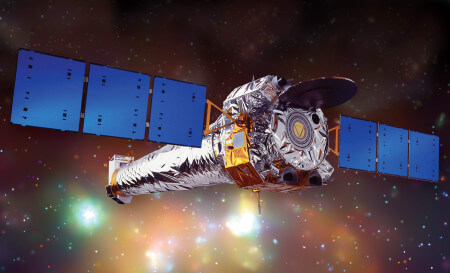

বিগত অর্ধশতাব্দীতে, আমেরিকা, রাশিয়া-সহ বহু দেশ মহাকাশে টেলিস্কোপ বসিয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার নাসা-র (NASA) অবদান সবথেকে বেশি। নাসার টেলিস্কোপগুলি খুবই হাই-রিসোলিউশন, অর্থাৎ সূক্ষ থেকে সূক্ষতর খুঁটিনাটির তফাৎ করতে পারে। দৃশ্যমান আলো, গামা, অবলোহিত (ইনফ্রারেড) কিম্বা এক্স-রে রশ্মি, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্যেই তাদের আলাদা আলাদা টেলিস্কোপ আছে। টেলিস্কোপগুলো খুবই ক্ষমতাশালী এবং খুব সামান্য আলো থেকেই কষে ফেলতে পারে আলোককণার শক্তি।

নাসা এ ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কয়েক টন ওজনের যন্ত্র মহাকাশে পাঠানো, কি দূর থেকে সেগুলোকে সূক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, এসবে তাদের পারদর্শিতার ধারেকাছেও আসা মুশকিল। আজকের দিনে অন্য কোনো দেশ কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই নাসাকে হয়তো টেক্কা দিতে পারবে না।

এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানীরা মাঠে নামলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, একদিন জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। ’মঙ্গলযান’ কিম্বা ‘চন্দ্রযান’ এর মতো স্বাভাবিক পদক্ষেপ ছিল সেই দিশায়। কিন্তু এর মানে এটা কোনভাবেই নয় যে কাজগুলো সহজ ছিলো, ‘ইসরো’ খুবই দক্ষতার সাথে এগুলো সম্পন্ন করেছে। তবে, ‘অ্যাস্ট্রোস্যাট’ এর গুরুত্ব অপরিসীম, এটা পাঠিয়ে ভারত সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় এক্কেবারে একটা নতুন অধ্যায় খুলে ফেলেছে।

স্পেস মিশন যখন অন্ধ লোকের হাতি বর্ণনার সামিল

আমরা আগেই জেনেছি মহাজাগতিক বস্তুগুলি খুবই জটিল এবং সবরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত হয় তাদের থেকে। এযাবৎ সমস্ত স্পেস মিশনই কোনো একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শ্রেণীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে এবং মহাকাশের সর্বত্র তাকিয়ে দেখেছে সেই বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য।

কিন্তু, জ্যোতির্বিদ্যার সমস্যা এটাই যে একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর মধ্যে সীমিত থাকলে একটা বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায়না। ব্যাপারটাকে চারটে অন্ধ লোকের হাতি বর্ণনার কাহিনীর মতো বর্ণনা করা যেতে পারে। সেখানে প্রত্যেকজন হাতির যেখানটা স্পর্শ করেছে তার বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু তাই দিয়ে কি একটা হাতির ছবি পাওয়া যায়? সেরকমই কোনো বস্তুর একটা সম্পূর্ণ ছবি পেতে তার থেকে নিঃসৃত সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই ধরতে হবে।

এর একটা সমতুল্য ব্যাপার আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়। ধরুন, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কথা। প্রথমে সিকিউরিটির লোকজন আমাদের দিকে চেয়ে দেখবে। তারপর এক্স-রের সাহায্যে দেখবে সঙ্গে কোনো বিপজ্জনক বস্তু লুকিয়ে রেখেছি কিনা। কয়েক জায়গাতে, থার্মাল বা ইনফ্রারেড তরঙ্গেও ছবি তোলা হয়, লুকোনো জিনিস খুঁজতে। এই তিন ধরণের তরঙ্গ — অপটিক্যাল, এক্স-রে এবং ইনফ্রারেড — এই তিনে মিলে তবে বোঝা যায় আপনি কেমন যাত্রী হবেন। জ্যোতির্বিদ্যাতেও একই দশা।

ভারততৈরী করল এমন একটা বহু-তরঙ্গ শনাক্তকারী কৃত্রিম উপগ্রহ যা দৃশ্যমান আলো থেকে আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স-রে রশ্মি, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই একসাথে ধরতে পারবে।

ভারতের কিস্তিমাত

এখানেই অধ্যাপক আগরওয়াল এবং অ্যাস্ট্রোস্যাট দলের অন্যান্য সদস্যদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা চিন্তা করলেন আরেকটা ছোট হাবল টেলিস্কোপ পাঠিয়ে নতুন কিছু তো করা হচ্ছে না, নাসা সেদিকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক কাজের হবে যদি অনেকগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য একসাথে ধরা যায়। তাতে হয়তো একটা বস্তু বা মহাকাশের একটা কোণের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে, কিন্তু সেই বস্তুর অনেক সম্পূর্ণ একটা ছবি পাওয়া যাবে। একটা বিশেষ শ্রেণীর তরঙ্গের জন্য গোটা মহাকাশ চষে বেড়ানোর দরকার নেই। তার জন্য অনেক ক্ষমতাশালী টেলিস্কোপ মহাকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে।

তৈরী হলো এমন একটা বহু-তরঙ্গ শনাক্তকারী (মাল্টি-ওয়েভলেংথ) কৃত্রিম উপগ্রহ যা দৃশ্যমান আলো থেকে আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স-রে রশ্মি, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই একসাথে ধরতে পারবে। এর জন্য আলোর সূত্রটাকে একটু বেশি উজ্জ্বল হতে হবে, কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে আমাদের অ্যাস্ট্রোস্যাট তার একটা সম্পূর্ণ ছবি দিয়ে দিতে পারবে। সেই আলোকতরঙ্গের খবর থেকে পৃথিবীতে বসা বিজ্ঞানীরা আলোর সূত্রটার নানা খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আইডিয়াটা সহজ অথচ এত সুন্দর যে বিশ্বজুড়ে সবাই নড়েচড়ে বসেছে। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে এটা এসেছে, যখন নাসা ভবিষ্যৎ মিশনের ব্যাপারে সংযম আনার চেষ্টা করছে। তিন দশক ধরে যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণার পেছনে অর্থব্যয় করে নাসার বাজেটে একটু টান পড়েছে এবং যথেচ্ছ মিশন প্ল্যান করার স্বাধীনতা কমে গেছে। এইরকম সময়ে, আশা করা যায় অ্যাস্ট্রোস্যাটের এই সহজ পদ্ধতিটা অনেকেরই মনে ধরবে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর মনঃসংযোগ না করে মহাকাশে অবস্থিত বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করা — এই নতুন ধরণের চিন্তা হয়তো পাল্টে দেবে, ভবিষ্যতে কিভাবে স্পেস মিশনের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

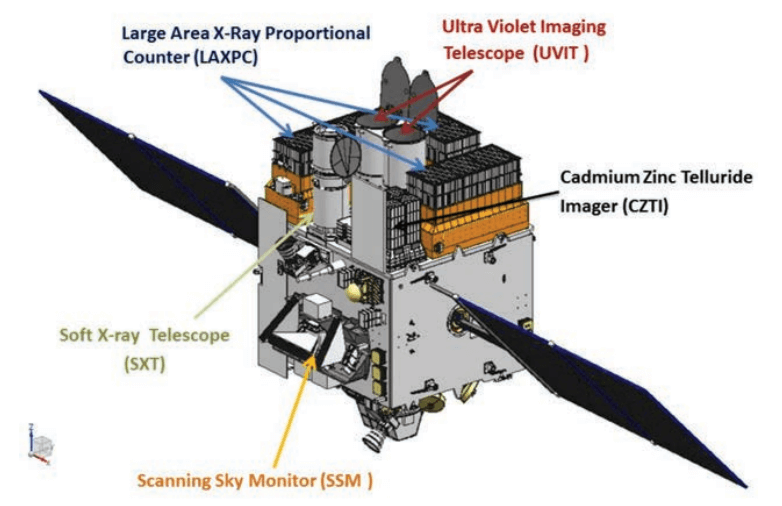

এই অভাবনীয় প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য অধ্যাপক আগরওয়াল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের একটা কুর্ণিশ অবশ্যই প্রাপ্য। যেসব বিজ্ঞানীরা অ্যাস্ট্রোস্যাটের জন্য যন্ত্রপাতি বানিয়েছেন, তারা নিম্নোক্ত গবেষণাগারগুলির সাথে যুক্ত: টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (মুম্বাই), ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি এন্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (পুনে) এবং রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বেঙ্গালুরু)। এছাড়া দুটো যন্ত্রের ডিটেক্টর এসেছিল কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সী এবং ইউনিভার্সিটি অফ লেস্টার (Leicester) থেকে।

উপগ্রহের উপর যন্ত্রপাতিগুলো এবার আস্তে আস্তে চালু করা হবে। এর ফলে আশা করা যায়, আমরা চারিপাশের মহাকাশকে একটা নতুন চোখে দেখতে পাব।

(প্রচ্ছদের ছবি: ISRO, উৎস)

লেখার উৎস: লেখাটি DNA সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য DNA এবং প্রফেসর ভাহিয়া-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

উৎসাহী পাঠকের জন্যঃ

অ্যাস্ট্রোস্যাট সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে ইসরো-র ওয়েবসাইট দেখুন।

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/astrosat