07-03-2026 15:48:51 pm

বিজ্ঞান - Bigyan

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম

An online Bengali Popular Science magazine

https://bigyan.org.in

প্রাণের স্বার্থে কোষের স্বেচ্ছামৃত্যু

Link: https://bigyan.org.in/apoptosis-cell-suicide-for-life-biology

আপেল পড়ার গল্পে নিউটন আপেল পড়ার পিছনে অর্ধেক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আপেলটি গাছে ঝুলে আছে, হ্যাঁ মাধ্যাকর্ষণের টানে সে মাটির দিকে ঝুঁকে আছে ঠিকই, কিন্তু পেকে যাওয়ার পর কী এমন হলো যে তাকে খসে পড়তে হলো? কিম্বা গাছের পাতাই ধরো। সেগুলো পড়ে যেন ক্যালেন্ডারের তারিখ মেনে, সময় হিসেব করে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে না হতেই, যেমন দিনের আলো কমতে থাকলো, রাতের সময় বাড়তে লাগলো, পড়তে থাকলো সবুজ থেকে লাল, হলুদ হয়ে যাওয়া গাছের পাতা। তেমনি পড়ে যায় বুড়ো বয়সের দাঁত, মাথার পাকা চুল।

ব্যাপারটা কী? একটা সময়ের পর ঝরে পড়ে যাওয়ার এমন হিড়িক পড়ে কেন?

এ পড়া কেমন পড়া?

সভ্যতার প্রাক্কালেই মানুষ লক্ষ্য করেছে এই সব অতীব সাধারণ ঘটনা। পড়ে যাওয়ার কারণ বা তার প্রণালী (mechanism) নাই বা থাকুক জানা, প্রাচীন গ্রিসের মানুষ এই পড়ে যাওয়াটাকে ডেকেছে Apoptosis নামে। Apo (ἀπό) মানে নিয়ে নেওয়া, ইংরাজিতে to take away, ptosis (πτόσισ) পড়ে যাওয়া, ইংরাজিতে to fall down। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক গ্রিসের হিপোক্রেটিস গ্যাংগ্রীন আক্রান্ত শরীর থেকে হাড়-মজ্জা খসে পড়ে যাওয়া বোঝাতে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বলে ধরে নেওয়া হয়। আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে!

এই ‘অ্যাপোটোসিস‘ শব্দটা এখন একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমাদের শরীরে কিছু কোষ অনবরত স্বেচ্ছা-মরণের পথ বেছে নিচ্ছে, শুধু নিজেরাই মরে বাঁচিয়ে রাখছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকর্তা প্রাণীর অবয়বটিকে। বস্তুত, একজন গড়পরতা মানুষের শরীরে 37.2 ট্রিলিয়ন কোষের মধ্যে প্রায় দশ লাখ কোষ মরছে প্রতি সেকেন্ডে! কোষের এই নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছা-মৃত্যুকেই বলে ‘অ্যাপোটোসিস’।

একজন গড়পরতা মানুষের শরীরে 37.2 ট্রিলিয়ন কোষের মধ্যে প্রায় দশ লাখ কোষ মরছে প্রতি সেকেন্ডে!

এখন প্রশ্ন হলো: বিবর্তনের মূল বক্তব্য যদি কোনো প্রকারে বেঁচে থাকাই হয়, ‘আমি-সর্বস্ব’ এই দুনিয়ায়, আত্মহত্যার প্রশ্নটাই বা ওঠে কোথা থেকে? মানুষের ভাষায় আত্মহত্যা, কিন্তু জীবিত কোষের এই যে স্বেচ্ছা-মৃত্যু, এটা জীবনেরই আরেক নাম নয় কি? এও কি হতে পারে যে প্রাণ-বিবর্তনের সুদীর্ঘ খোলা রাস্তাতেই রয়ে গেছে এই পথ, নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মে?

কিন্তু কেন? এর পিছনে কোনো বৃহত্তর স্বার্থ লুকিয়ে আছে কি? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অতীতের পথে পাড়ি দেওয়া যাক।

পরার্থপরতা/ Altruism

আনুমানিক সাড়ে তিনশো কোটি (3.5 বিলিয়ন) বছর আগে, পৃথিবীর বুকে প্রথম এক-কোষী প্রাণের দেখা পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়। সেই এক-কোষী প্রাণের অভ্যন্তরে ছিল জীবনকে বয়ে নিয়ে চলার পরস্পরে আবদ্ধ ফিতের মতো ডিএনএ (DNA) কিম্বা আরএনএ (RNA)। সাংকেতিক ভাষায় লেখা চার অক্ষরের সহজ-পাঠের পুঁথি। যে পুঁথির লেখা মেনে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি আনুষঙ্গিক দ্রব্যের সাহায্যে তৈরি হতো শৃঙ্খলা-বদ্ধ কয়েকটি প্রোটিন, ওরফে প্রাণ ধারণের কর্মচারী অণু। তারাই খুঁজে নিত কোথায় আছে খাদ্য, আলো কিম্বা অন্ধকার।

দিব্যি চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হতে হতেও হলো না। দুটো সমস্যা এতে বাদ সাধলো।

প্রথমটা অত্যন্ত সরল। যত দিন খেয়ে-পড়ে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, তত দিন ভালো, কিন্তু সেটা তো অনন্তকাল চলতে দেওয়া যায় না। আগামী প্রজন্মের খাওয়া-পড়ার রসদ মজুত রাখতে হবে, সেখানে ঘাটতি পড়া চলবে না। অতএব, প্রাণ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় কাটিয়ে, ছেড়ে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় সমস্যাটা হলো সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিপদ। বেঁচে থাকার উপকরণগুলো যে আলো, যে পরিমণ্ডল থেকে প্রাণ সংগ্রহ করেছে, সেই একই উৎসে আছে বিপদ। যেমন, ক্রমাগত আলোর বিকিরণে DNA ছিঁড়ে, ভেঙে, জ্বলে-পুড়ে প্রাণের অবসান হয়ে যেতে পারতো।

কিন্তু তা তো হলো না! কেননা সেই তখন থেকেই, প্রাণের সাফল্যের এক্কেবারে প্রথম পর্যায়ে এই রকম নানা বিপদের মোকাবিলা করে ফেলেছিল নগণ্য ওই কোষগুলো। কোষে অন্তর্স্থিত প্রাণের পুঁথি পাল্টিয়ে, নিয়ে এসেছিলো এই আত্মহত্যার ব্যাপারটা।

আত্মহত্যার কারণে সুরক্ষা

আত্মহত্যা কিভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? প্রথমত, সব বিপদ একরকম হয়না। তাই সব বিপদের জন্য আত্মহত্যার প্রয়োজন নেই। ছোটখাটো ঝুট-ঝামেলা সারানোর ব্যবস্থা আমাদের DNA পুঁথিতেই লেখা হয়ে গেলো।

কিন্তু যখন স্বয়ং পুঁথিতেই ক্ষয়-ক্ষতিটা একটু বেশি মাত্রায় হতে থাকলো তখন প্রয়োজন পড়লে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক কোষকেও মরণের পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হলো। ছেলেমানুষ কোষও বুঝলো ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথি মানে বেঁচে থাকার গল্পটাই পাল্টিয়ে যাওয়া। বলা কি যায়, দেখা গেল, খাদ্য আহরণের পথটিই গেছে গড়বড় হয়ে?

এই বিগড়ে যাওয়া কোষ যদি বেঁচে থাকে, এবং কোনো প্রকারে বংশবৃদ্ধি করে ফেলে, তাহলে পরবর্তী কোষেরও সমস্যা দেখা দেবে।

এই বিগড়ে যাওয়া কোষ যদি বেঁচে থাকে, এবং কোনো প্রকারে বংশবৃদ্ধি করে ফেলে, তাহলে পরবর্তী কোষেরও সমস্যা দেখা দেবে। কোষের ভিতরে কিম্বা বাইরে পরিবর্তন হতে দেওয়া চলবে না, তার চাইতে একা-একা মরে যাওয়া ভালো। মরে গিয়েই নির্দিষ্ট বংশ-পরম্পরায় নির্দিষ্ট পরবর্তী প্রাণকে বজায় রাখা যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য সংগ্রহ বা বংশবৃদ্ধির থেকে বয়োবৃদ্ধ কিম্বা আঘাত-প্রাপ্ত/ক্ষতিগ্রস্ত কোষের আত্মহনন কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সাম্যাবস্থা প্রথম থেকে জারি ছিল বলেই না আজ প্রাণ প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর কাটিয়ে ফেলেছে।

বড়ো কঠিন ছিল সে রাস্তা, এক কোষ থেকে বহু কোষ, আজকের বহুকোষী মানুষ…, অনেকটা পথ। রবি ঠাকুর রচিত কাদম্বিনীর স্টাইলে কোষ “মরিয়া প্রমাণ” করেছে তার বেঁচে থাকার কথা।

প্রথম প্রাণ

বলা বাহুল্য, প্রাণের শুরুটা কিন্তু নিতান্তই নগণ্য ছিল।

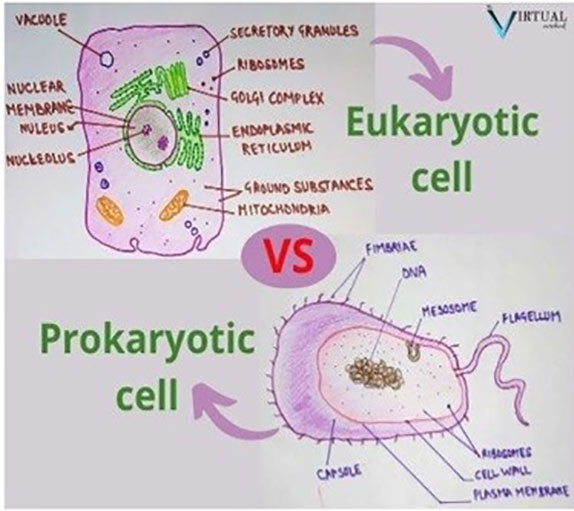

বিশেষ কিছুই ছিল না সেখানে, যে DNA (বা মতানৈক্যে RNA) দিয়ে এর শুরুটা হয়, তার কোনো আবরণও ছিল না। সেই শুরুর কোষগুলিকে আমরা সাধারণত প্রোক্যারিয়োট/prokaryote বলে ডেকে থাকি (নিচের ছবি দেখো)। এদের বংশ-বৃদ্ধি নিজেদের দুই খণ্ড করে ভেঙে, এক থেকে দুই, দুই থেকে চারের সহজ সমীকরণে।

এই সহজতার মন্ত্রেই পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রা পেয়েছিল তার অভিপ্রেত সাফল্য।

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে সেই তখন থেকেই এদের মধ্যে চালু ছিল পারস্পরিক বার্তা বিনিময়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নিয়মাবলি [1]। আত্মহত্যার পদ্ধতিটা উস্কে দিতে এই বার্তা বিনিময় করতে পারার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। তবে সে গল্প পরে।

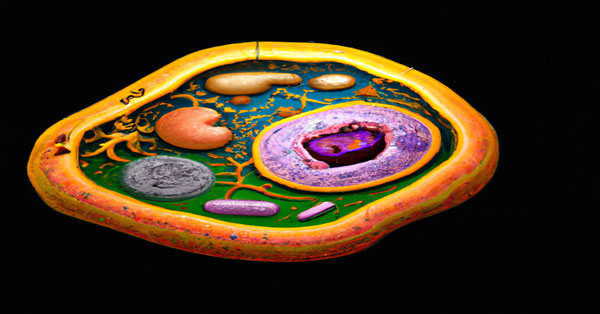

বিবর্তনের রাস্তা ধরে শিশু অবস্থা থেকে প্রাণ পৃথিবীর উপর হেঁটেছে প্রায় আরো দেড়শো কোটি বছর। প্রবর্তন হয়েছে পৃথিবী তথা প্রাণের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম মেয়াদের প্রোটেরোজোয়িক (Proterozoic) যুগের। বাজারে নতুন জীবের আবির্ভাব হয়েছে। আমরা মানুষ, তার বহু বহু যুগ পরে পৃথিবীতে হাজির হয়ে তাদের নাম দিয়েছি ইউক্যারিয়োট/Eukaryote (উপরের ছবি দেখো) ।

এই নতুন কোষের জঠরে ঠাঁই হয়েছে বেশ কয়েকটি অঙ্গাণুর। প্রত্যেকটি অঙ্গাণুর জন্য বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট অবস্থান; DNA-এর জন্য সম্পুর্ণ আলাদা পাঁচিল ঘেরা একটি কামরা, প্রতিটি কোষের আলাদা আলাদা বেড়া, দিবা-রাত্র সেই বেড়ার ভিতর দিয়েই চলছে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত টরেটক্কা বার্তা বিনিময়। শুরু হয়েছে ‘সবে মিলে করি কাজ’-এর সমবায় প্রথা; সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার সমবেত লড়াই।

এই ইউক্যারিয়োট কোষেই আমরা প্রথম দেখলাম মাইটোকনড্রিয়া নামক অঙ্গাণুটিকে।

শক্তির সংরক্ষণের জন্য আত্মহনন

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মাইটোকনড্রিয়াটি নাকি এক সময় ‘একা এসেছিল একা যাবে বলে’ সামান্য এক প্রোক্যারিয়োট। এই অঙ্গাণুটির কাছে ছিল শক্তি-উৎপাদন করার মেসিন এবং তার ব্লুপ্রিন্ট। কি করে যেন এটি আরেকটি প্রোক্যারিয়োট-এর সাথে শলা-পরামর্শ করে এক সাথে থাকতে শুরু করে। খাওয়া-পরা ফ্রি, তবে ভাড়া হিসাবে বাড়িওয়ালা এবং কোষের অন্য সব সদস্যকে ক্রমাগত ‘শক্তি’ যুগিয়ে যেতে হবে।

মানুষের তৈরি থার্মাল প্লান্টে যেমন হয় — মাল-মশলা ঠিক-ঠাক পেলে এই সব কারখানায় শক্তি উৎপাদন হয় এবং তারবাহী জালির মাধ্যমে পৌঁছে যায় দূর দূরান্তে — সেটাই হলো। শক্তির সংস্থান হয়ে যাওয়ার ফলে সমবেতভাবে কাজ কমে গেলো এবং কোষ সম্বলিতভাবে সময় পেয়ে গেলো নিজেকে আরো উন্নত এবং জটিল করার।

এই নতুন ধরনের কোষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাইটোকনড্রিয়ার সুনির্দিষ্ট অবদানও লেখা হয়ে গেলো পাশের একটা পুঁথিতে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দুইটি প্রোক্যারিয়োটের মিলে মিশে থাকা; একই সাথে পৃথিবীর বুকে গড়া হয়ে গেলো প্রাণের ইতিহাস। ভবিষ্যতের।

সেই সাফল্যের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আজকে আমার আপনার মধ্যে। কোটি বছর ব্যবধান নিতান্তই কম সময় নয়তো!

শুধু শক্তি সরবরাহই নয়, মাইটোকনড্রিয়ার আরেকটি বিশেষ অবদান রয়েছে কোষের জীবন মরণের সিদ্ধান্তে। বাস্তবে আত্মহননের ব্যাপারটি বিজ্ঞানীরা প্রথম লক্ষ্য করেন ইউক্যারিয়োট গোষ্ঠীর কোষের মধ্যেই, এবং গবেষণায় জানা গিয়েছিল মাইটোকনড্রিয়ার অপরিহার্য ভূমিকা।

কোনো প্রকার বেগতিক অনুভূত হলেই এই অঙ্গাণুটির নির্দেশেই শুরু হয় কোষজীবনের মহাপ্রয়াণের যাত্রাপথটি, সেটি তার জীবৎকালের যে কোনো সময়েই হোক না কেন। আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া মানে শক্তি-সংরক্ষণও বটে, সমবেত মিতব্যয়িতা। যে কোষটি জখম, যার কোনো অবদান নেই, এবং যে বেঁচে থেকে অপকার বই উপকার করবে না, তাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী?

কোনো প্রকার বেগতিক অনুভূত হলেই মাইটোকনড্রিয়ার নির্দেশেই শুরু হয় কোষজীবনের মহাপ্রয়াণের যাত্রাপথটি, সেটি তার জীবৎকালের যে কোনো সময়েই হোক না কেন।

‘জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছো দাঁড়ায়ে’।

অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে মাইটোকনড্রিয়া-বিহীন প্রোক্যারিয়োটদের মধ্যেও এই মহান কর্তব্যটি চালু আছে। প্রকৃতির ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত নিদর্শনে বিজ্ঞান আবার আবির্ভূত হয়েছে; বিজ্ঞানীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। বাস্তবে প্রকৃতিতে প্রোক্যারিয়োট থেকে শুরু করে ইউক্যারিয়োট অব্দি প্রাণের যাত্রায় ধারাবাহিকতা এবং মিতব্যয়িতা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

শরীরের প্রতিরোধ বাহিনী (Immune system-response)

অ্যাপোটোসিস বা কোষের আত্মহনন কিভাবে হয়, সেটার সম্বন্ধে জানার আগে দেখা যাক বিপদের মোকাবিলা করতে কোষের সম্পূর্ণ স্ট্র্যাটেজি-টা কি। নিজে-নিজে মরে সেটা জানলাম, কিন্তু আগে লড়াই করে না কি?

হ্যাঁ, কোষ লড়াই করে বই কি!

বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাখো লাখো বিপদ আর শত্রু, লড়াই না করলে চলবে? রীতিমতো সৈন্যবাহিনী তৈরি হয়ে আছে লড়াই করার জন্য।

কিন্তু কারা এই সব শত্রু? আত্মহত্যার সাথে শরীরের সৈন্যবাহিনীর সম্পর্কটাই বা কী?

আলোচনার সুবিধার্থে, বিবর্তনের চূড়াস্থিত যে মানুষ, সেই মানুষের প্রেক্ষাপটেই সেইটা এবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

আমরা বেঁচে আছি ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, ভাইরাস ইত্যাদি নানা জীবিত প্রাণী-সমুদ্রের মধ্যে। যে কোনো সময়, সুযোগ পেলেই এরা আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ে আমাদের কার্যকলাপকে স্তব্ধ করে দিয়ে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে ফেলতে পারে। এছাড়াও আছে অন্য নানা প্রকারের বিপদ, ধাক্কা লাগা, ধারালো কিছু লেগে কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, আছে ধুলো বালি, পরাগরেণু ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বহিরাগত এই বীজাণু/জীবাণুর আক্রমণ থেকে ভিতরের মানুষটিকে বাঁচানোর জন্য আমরা সব্বাই ভিতরে ভিতরে রীতিমত একদল “সুপারি কিলার” বহন করে বেড়াচ্ছি! বকলমে তারই নাম প্রতিরোধ বাহিনী (immune system)। শত্রু-নিধনে এই বাহিনী যে দক্ষযজ্ঞ করে তারই নিরীহ নাম immune response।

অতএব, শরীরের ভিতরে হরদম খুনোখুনি হচ্ছে। বহিরাগত এই বীজাণু/জীবাণুর আক্রমণ থেকে ভিতরের মানুষটিকে বাঁচানোর জন্য আমরা সব্বাই ভিতরে ভিতরে রীতিমত একদল “সুপারি কিলার” বহন করে বেড়াচ্ছি! বকলমে তারই নাম প্রতিরোধ বাহিনী (immune system)। শত্রু-নিধনে এই বাহিনী যে দক্ষযজ্ঞ করে তারই নিরীহ নাম immune response।

লালন ফকিরের গানে আছে ‘বাড়ির কাছে আরশি নগর সেথা পড়শি বসত করে, একঘর পড়শি বসত করে।’ তার অনুকরণে বলি ‘আমার খাঁচায় আছে বিরাট ঘাটি, সেথা হাজার সেনা বসত করে।’

প্রতিরোধ বাহিনী একেবারে মুখিয়ে বসে আছে, কোনো প্রকারে কাউকে একবার শত্রু বলে যাতে একবার ঠাওরিয়ে নিতে পারে! মাঝে মাঝে এরা ভুলও করে। সে এক মহা কেলেঙ্কারি, নিজেদের শরীরের কোষকে শত্রু বলে ভেবে বসা!

যুদ্ধের বহিঃপ্রকাশ (Inflammation)

বলা বাহুল্য আধুনিক মানুষের সৃষ্টি করা যে কোনো সৈন্য বাহিনীর থেকে immune system বহু গুণে দক্ষ। সুখের কথা, শত্রু নিধন করেই এদের কাজ মেটে না। শরীরকে আবার সুস্থ পর্যায়ে ফিরিয়ে আনাটাও প্রতিরোধ বাহিনীর কাজের মধ্যে পড়ে।

বাহিনীতে মজুত আছে বহু কোষ, বিচিত্র তাদের নামের বহর! উদাহরণ স্বরূপ neutrophil, macrophages, monocyte, lymphocyte, natural killer cell, T-cells, B-Cell, mast cell, Th-cells-এর নাম করা যেতে পারে। বেশ পরিকল্পনা মাফিক কাজ এদের।

প্রথমে দরকার শত্রুর বংশবৃদ্ধি রোধ। তার জন্য আছে রাসায়নিক অস্ত্র, বিভিন্ন সাইটোকাইন-এর (cytokine) প্রয়োগ।

বংশবৃদ্ধি বন্ধ হলে নেমে পড়বে পদাতিক বাহিনী। শ্বেত কণিকা ওরফে leucocyte এদের ডিপার্টমেন্টাল নাম হলেও কাজের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা আছে granulocytes, lymphocytes, monocytes ইত্যাদি একগুচ্ছ সাধারণ ফৌজিদের মধ্যে। নানা তাদের কাজ। এদের কেউ lysozyme নামে ( বিশিষ্ট প্রোটিন/ এঞ্জাইম) গ্রেনেডের মতো ছুঁড়ে বহিরাগত কিম্বা মনোনীত করা শত্রু-কোষকে শত টুকরো করে ছাড়বে, কেউ আবার শত্রুটাকে আস্ত গিলে খেয়ে ছিবড়েটা উগরে দেবে রক্তনালীতে (কৌতুহলী পাঠকের জন্য জানিয়ে রাখি এই গিলে খাওয়া প্রক্রিয়াটির বাহারি নাম phagocytosis)। এই ছিবড়ের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য কিছু থেকে গেলে শরীর আবার তাকে কাজেও লাগিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না। অতীতের যুদ্ধের কথা স্মরণে রেখে, ভবিষ্যতে এই একই শত্রুর সাথে লড়াই করতে পিছুপা হয় না আমাদের শরীরের সামরিক বাহিনী।

বলা বাহুল্য, আত্মহত্যা থেকে শত্রুবধ ব্যাপারটি বেশ আলাদা। বাইরের শত্রু অথবা সেনাবাহিনীর মনোনীত করা শত্রু-হত্যার মতন জাঁকজমকপূর্ণ পালায় কাজে লাগে আরেক প্রক্রিয়া, যার নাম ইনফ্লেমেশন (Inflammation)। ইনফ্লেমেশন বললেই যা মনে পড়ে, তা হলো ফুলে লাল হয়ে দপদপ করা ব্যথা, তার সাথে জ্বর। আবার সেরে গেলেই কিছু নেই। কিন্তু এই ইনফ্লেমেশন নামক পদ্ধতির প্রয়োগেই প্রকৃতি তথা প্রতিরোধ বাহিনী আমাদের ছোট বড়ো নানা শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সারিয়ে তোলে।

বাইরের শত্রু অথবা সেনাবাহিনীর মনোনীত করা শত্রু-হত্যার মতন জাঁকজমকপূর্ণ পালায় কাজে লাগে আরেক প্রক্রিয়া, যার নাম ইনফ্লেমেশন (Inflammation)

কেন ফুলে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়া?

আঘাত লাগার পরবর্তী অবস্থাটাকে রাস্তার দুর্ঘটনার সাথে তুলনা করা যাক।

দমকল আসতে দেখলে আমরা যেমন সরে এসে দমকলের রাস্তা প্রশস্ত করে দিই, সামরিক বাহিনীর নিঃসারিত রাসায়নিক অনুভূত হলে ঠিক সেই ভাবেই কয়েকটি রক্তনালীকে বিস্তৃত হয়ে রাস্তা করে দিতে হয় রাসায়নিককে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে। এরই ফলস্বরূপ মসৃণ চামড়ার বদলে একটা আব গোছের জিনিসের আবির্ভাব হয়। সেটাই ফুলে যাওয়া। হঠাৎ করে রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায় বলেই আঘাত লাগা জায়গাটা লাল হয়ে যায়। আর তারপর যখন রাসায়নিকের প্রভাবে কোষগুলির আর্তনাদ নার্ভ-বাহিত হয়ে পৌঁছায় মস্তিষ্কে, জলুনি/ব্যথা অনুভূত হয়। শরীরের উত্তাপ বাড়লে প্রতিরোধ বাহিনীর একটু সুবিধে হয়, তাতে রাসায়নিকের বিক্রিয়া তরান্বিত হয়, তাই জ্বর!

একটা সামরিক বাহিনী বলে কথা! পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি নেই!

শত্রুর দফা রফা করে সামরিক বাহিনী সাম্যাবস্থা জারি করার কাজে লেগে পড়ে।

বাহিনীর অন্তর্গত কিছু সেবাকারী কোষ এদিক ওদিক ছোটখাটো সারাই সুরাই করে আবার টুক করে গিয়ে ঢুকে পড়ে মিলিটারি ব্যারাকে (lymph node)। আমাদের শরীরে বিভিন্ন স্থানে ওই রকম অনেক মিলিটারি ব্যারাক আছে (টনসিল তাদের মধ্যে একটি)।

মনে রাখতে হবে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে বহিরাগতকে মারার চেষ্টায় শরীরের কিছু নিরীহ কোষও মারা পরে। নির্গত হয় বেশ কিছু কোষাবশেষ। বহু ক্ষেত্রে, সেই কোষাবশেষ জলীয় কিছু আণবিক পদার্থ!

পুড়ে যাওয়ার পর ফোস্কার আস্তরণের নিচে যে জল-বেলুনের আবির্ভাব হয়, তার জন্য এই প্রতিরোধ বাহিনীকে দোষ এবং ধন্যবাদ দুটোই দেওয়া যায়।

বলা বাহুল্য সাম্যাবস্থায় শরীরকে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। বারম্বার বাহিনীর ডাক পড়লে যা হয় তারই নাম ‘ক্রনিক ইনফ্লেমেশন’ (chronic Inflammation)। এই বাহিনী যখন নিজের শরীরেই নিদিষ্ট কোনো কোষকে শত্রু বলে নিশ্চিত করে তাকে মারার/ জখম করার প্যাঁচ কষতে থাকে, তাকে আমরা বলি auto-immune disease। উদাহরণ হিসাবে ডায়াবেটিস-এর নাম করা চলে।

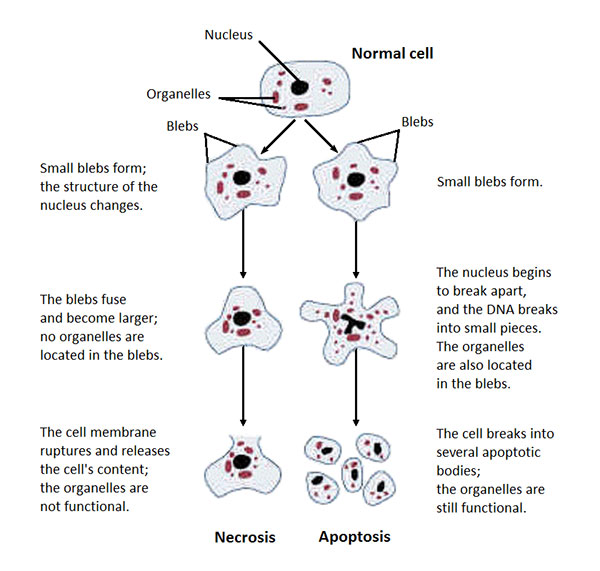

প্রতিরোধ বাহিনীর প্রকোপে ইনফ্লেমেশন হয়ে শত্রুর যে অবসান ঘটেছে সেই সুন্দর পদ্ধতিটির নাম নেক্রোসিস (necrosis)। এর পরে যখন আঘাত লেগে চামড়া ছড়ে যাবে, পাঠক, ভাবতে চেষ্টা করবেন ওই ‘নেক্রোসিস’ চলছে, তাই জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথার অনুভূতি।

সর্দি কাশি? নিশ্বাসে কষ্ট? প্রতিরোধ বাহিনী অমঙ্গলকারী হানাদার ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ঈস্ট, কিম্বা ধুলো বালি, পরাগরেণু সরিয়ে ফেলতে ব্যস্ত, ফুসফুসে তার প্রভাব পড়েছে।

সর্দি কাশি? নিশ্বাসে কষ্ট? প্রতিরোধ বাহিনী অমঙ্গলকারী হানাদার ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ঈস্ট, কিম্বা ধুলো বালি, পরাগরেণু সরিয়ে ফেলতে ব্যস্ত, ফুসফুসে তার প্রভাব পড়েছে।

একশো কোটি বছরের বিবর্তনের অভ্যেস, চাট্টিখানি কথা নয়তো।

নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, পাছে পাছে

প্রতিরোধ বাহিনীর প্রকোপেও কোষ মরে আবার অ্যাপোটোসিসেও কোষ মরে, তফাৎটা কোথায়?

ফিরে যাবো কোটি নয়, শতেক দুই বছর আগের সময়ে, যখন immune system ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। দেখা যাক আত্মহত্যার ব্যাপারটা কীভাবে প্রাচীন গ্রিসের শব্দতালিকা থেকে আধুনিক হয়ে ক্যান্সার এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করলো।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে, কোষের মৃত্যু নিয়ে কাজ করে যিনি অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁর নাম কার্ল ভগ্ট (Karl Vogt)। জন্মসূত্রে জার্মান, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সক্রিয় সদস্য Karl Vogt একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী। ১৮৪২ সালে সুইজারল্যান্ডের University of Neuchâtel-এ এই বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের আশ্চর্য রূপান্তর নিয়ে। সাথে ছিলেন প্রফেসর Jean Louis Rodolphe Agassiz। তাঁরা দেখালেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই আপাত নিরীহ ঘটনাটি পূর্ণ মাত্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ; একটি শুরু হয়ে শেষ হবে, তারপর আসবে অন্যটির পালা। কৃত্রিম উপায়ে লেজ খসার ‘প্রথম’ ঘটনাটিকে আটকাতে পারলে, ‘দ্বিতীয়’ ঘটনা বা রূপান্তরটি শুরুই হবে না। এই মর্মে বিচার করলে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা এই প্রথম অ্যাপোটোসিসের উল্লেখ দেখলাম। মূল কথাটি লিপিবদ্ধ করলেও এই প্রণালীর নামকরণ এঁনারা করেননি। তার জন্য আরো একটা শতক কাটাতে হয়েছে আমাদের।

1965 সাল। অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যন্ডের প্রফেসর অনুবীক্ষণ যন্ত্র-পারদর্শী জন ফক্সটার রস কের (J.F.R Kerr) ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাবারডীন-এ ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় স্বাভাবিক কিম্বা অস্বাভাবিক উপায়ে একটি কোষের মৃত্যু। কিন্তু ছুটিতেও বিরাম নেই। স্কটল্যান্ডে এসে পেয়ে গেলেন আরো দুই জন বিজ্ঞানীর দুই জোড়া সজাগ চোখ, মতামত এবং পরামর্শ।

উপর্যোপরি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিন বিজ্ঞানী, John Kerr, A.H Wyllie আর A.R Currie, শুধু নিজেদেরই নয়, পূর্বসূরী বেশ কিছু গবেষকের কাজের ভিত্তিতে দেখালেন যে, কোনো আঘাত লেগে নয়, পূর্বে বর্ণিত নেক্রোসিসের পন্থায় ফুটিফাটা হয়ে নয়, শরীরের কিছু বিশেষ কোষ মরে ধীরে সুস্থে নিয়ম মাফিক, পর্যায়ে পর্যায়ে আত্মহত্যা করে।

প্রথমে, কোষের অন্তর্গত কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসটি জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর নিউক্লিয়াসের অন্তর্গত ক্রোমোসোমের গুটলিটা ছোটছোট টুকরো হয়ে ভাঙতে থাকে। অবিশ্বাস্যভাবে, যখন কোষের ভিতরের DNA ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, বাইরের, পূর্বে উল্লিখিত প্লাজমা মেমব্রেনটা কিন্তু অটুট থাকে। নিচের ছবিতে এই তফাতগুলো বোঝানো হয়েছে।

নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন নমুনা জোগাড় করে ডঃ জন কের দেখলেন ভ্রূণ থেকে প্রসব, এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঠিক যেন নিয়ম মেনে মায়ের জঠরেও মরে যায় বেশ কিছু কোষ। এই জ্বালা-যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু তিনি দেখতে পেলেন ক্যান্সার আক্রান্ত কিম্বা চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর শরীরে। ডঃ কের লিখলেন, একদিন প্রমাণিত হবে এই অভিনব মৃত্যু একটি নতুন কোষের জন্মের পরিপূরক (complimentary)। আচমকা আঘাতের প্রতিক্রিয়া নয়, বরঞ্চ কোষের স্বাভাবিক প্রগতির সাথে জড়ানো সুনির্দিষ্ট একটি ঘটনা। সম্ভবত এই ভাবেই প্রকৃতিতে জন্ম ও মৃত্যুর ভারসাম্য বজায় থাকছে! কোষের জীবনে এই ঘটনাটি এক ‘active, inherently controlled, vital biological phenomenon’।

এ যেন নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, পাছে পাছে। ডঃ জন কের গবেষণা আর বিশ্বকবির রচনায় একই সত্যের বহিঃপ্রকাশ।

এরপর এঁনাদের চিন্তা হলো, এই অভূতপূর্ব কার্যাবলির নাম কী দেওয়া যায়? নামটাকে একাধারে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যশালী হতে হবে। কী করা যায় তাহলে?

ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাবারডীনে কাজ করতেন ভাষাবিদ প্রফেসর জেমস করম্যাক (James Cormack)। যেই ঘটনাবলিকে এতদিন programmed cell necrosis বলে অভিহিত করা হতো, প্রফেসর করম্যাকের মতানুসারে সেই কার্যাবলির নতুন নামকরণ হলো অ্যাপোটোসিস (Apoptosis), প্রাচীন গ্রিসের মানুষ ‘পড়ে যাওয়া’-কে যা বলে ডেকেছে।

এর পরের প্রশ্ন, এই প্রাচীন শব্দটার উচ্চারণ কী? দুটো পি (P) আছে। এখানেও পরামর্শদাতা প্রফেসর জেমস করম্যাক। 1972 সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে জেমস করম্যাককে অ্যাপোটোসিস নাম নির্বাচন এবং উচ্চারণের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন ডঃ কের [2]।

এতো কাণ্ডের পরেও কিন্তু বিজ্ঞানের দুনিয়ায় অ্যাপোটোসিস নিয়ে তেমন হইচই হয়নি যতদিন না এই কোষগুলি ঠিক কীভাবে মরছে তার সুসংগঠিত কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানা গেলো।

এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো কয়েকটা বছর। কাজে লাগলো সাধারণের থেকে সাধারণ এক পোকা। কৃমি পোকা, যে সে কৃমি নয়, কেঁচোকৃমি (round worm)।

ডঃ হরভিটজ, Caenorhabditis elegans (সিএলেগান্স), এবং অমরত্ব

এমআইটি-র (MIT) ছাত্র হাওয়ার্ড রবার্ট হরভিটজ (H.R Horvitz) একেবারে senior year-এ গণিত ছেড়ে জীব-বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে শুরু করেন। হারভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে জীব-বিজ্ঞান নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি করে আরো কিছু করার ইচ্ছায় সাতাশ বছরের বয়সে পাড়ি দেন কেমব্রিজ ইংল্যান্ডে। Laboratory of Molecular Biology-তে পোষ্টডক্টরেটের কাজ: কেঁচোকৃমির জীবনযাপন, লার্ভা অবস্থা থেকে পরিণত হওয়া অব্দি প্রতিটি পদক্ষেপ খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

1977 থেকে 1981-র মধ্যে, আরো দুই বিজ্ঞানী, সিডনী ব্রেন্নার (Sydney Brenner) এবং জন সুলস্টানের (John Sulston) সাথে বেশ কয়েকটি আর্টিকেল প্রকাশ করে হাওয়ার্ড রবার্ট হরভিটজ ফিরে আসেন আমেরিকায়, এবং কেঁচোকৃমিকে নিয়েই গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। কেঁচোকৃমির শরীরে, বিশেষত ভ্রূণ গঠনের (embryogenesis) সময় অনেক কোষ যে মারা যায় সেটা হাওয়ার্ডের জানা ছিল পোষ্টডক্টরেটের কাজ থেকে। MIT-তে ফিরে এসে তিনি দেখালেন যে এই কৃমি-প্রাণীটি প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সাথে যুক্ত কিছু জিন বয়ে বেড়াচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে কোষের ভিতর থেকে এই জিনগুলি সরিয়ে দিলে বা ঘেঁটে ওলোট-পালোট করে দিলে ভ্রূণ গঠনের সময়ে ওই বিশেষ কোষগুলি মরছে না।

তার মানে? কোষ অমর হয়ে যাচ্ছে? খানিকটা তাই বই কি! ব্যাপারটা কী রকম তাহলে সেটা এবার একটু খতিয়ে দেখা যাক।

প্রাণের পুঁথি মানে কিছু জিনের (Gene) সমন্বয়। লেখা রয়েছে চার অক্ষরের (A,T,G,C) বর্ণমালা মেনে। এই চারটের প্রতি তিনটে থেকে তৈরি হতে পারে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। নানা সমাহারে বিন্যাসিত হয়ে এই চারটে অক্ষর থেকেই সৃষ্টি হয় 20টি অ্যামিনো অ্যাসিড (বিরলক্ষেত্রে 22টি)। এই 20টি অ্যামিনো অ্যাসিড আবার নানা সমাহারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে এক-একটি প্রোটিন; যারা প্রকৃত কাজগুলি করে, তাই এদের আমি কোষের কর্মচারী অণু বলে ডাকছি। কৌতূহলী পাঠকের জন্য জানাই মানুষের শরীরে 20, 000 জিন থেকে সৃষ্টি হয় প্রায় 5, 00, 000 টা প্রোটিন।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে বিন্যাস পাল্টে গেলে যে প্রোটিনগুলো হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো হবে না। ফলে যে কোষগুলো মরার কথা ছিল সেইগুলো মরবে না, যার ফলে ভ্রূণ গঠনের ঘটনাবলি ব্যাহত হবে।

ঘটনাচক্রে এই নতুন জিনগুলোর নামকরণ নিয়ে হাওয়ার্ডকে কোনো চিন্তা ভাবনা করতে বা বেশি দূর যেতে হলো না।

হাওয়ার্ডের সতীর্থ এডওয়ার্ড হেজকক (Edward Hedgecock), সেই একই কেমব্রিজে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী সুলস্টানের সাথে পোষ্টডক্টরেটের গবেষণায় এসে এই ধরনের কিছু বিধঘুটে কাণ্ডকারখানা আবিষ্কার করেছিলেন। 1983 সালে এডওয়ার্ড হেজকক প্রমুখেরা প্রকাশ করেন যে কৃমি-প্রাণীর শরীরে দুটি জিন থেকে যে প্রোটিন তৈরি হয় তাদের কাজই হলো আহত কোষকে কপাত করে গিলে ফেলার কাজে সাহায্য করা। মৃত্যুর সাথে এই জিনগুলির আঁতাত লক্ষ্য করে এদের নাম যথাক্রমে C.Elegans death-1, C.Elegans death-2 ওরফে CED-1, CED-2 দেওয়া হয়।

এর তিন বছর পরে, 1986 সালে, হাওয়ার্ড আবিষ্কার করলেন আরো দুইটি জিন যাদের কাজই হলো মৃত্যুর কর্মটিকে সুচারুরূপে সমাপ্ত করা [3]। বাস্তবিকে, এরাই সত্যিকারের “death genes”। সাক্ষাৎ যমদূত এই জিনগুলোর নাম দেওয়া হলো CED-3, CED-4 (C.Elegans death-3, C.Elegans death-4)। পরে জানা গেছে মোট 14 টি জিনের এই দল নিয়ে আসে সুস্থির মৃত্যু, ওরফে programmed cell death (PCD), কিম্বা অ্যাপোটোসিস। 1992-তে জানা গেলো CED-9 নামক আরেক জিন আছে যেটা আবার বিস্ময়করভাবে, উল্টো রাস্তায় হেঁটে অনিবার্য মৃত্যুকে রুখে দিতে পারে [4]।

হরভিটজ আরো দেখালেন যে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে প্রতিটি কোষের স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য দায়ী এই CED টিম। পূর্বে বর্ণিত মাইটোকনড্রিয়ার সাথে এদের মানিকজোড় সম্পর্ক। তার ইশারার আশায় এরা চুপটি করে বসে থাকে। ঘর থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার আগে, আমরা যেমন পাখা, আলো সব নিভিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক বিল বাঁচাই, শক্তি সংরক্ষণ করি, মাইটোকনড্রিয়াও ঠিক তেমনি CED টিমকে ডেকে বাড়তি, ফালতু কোষগুলিকে মেরে, তাদের সরিয়ে ফেলার ইঙ্গিত দেয়। সুপারি কিলারকে কাজে লাগিয়ে, মাইটোকনড্রিয়া শক্তি সংরক্ষণ করে।

প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে জানাই, একের পর এক, ক্রমান্বয়ে সাধিত হওয়া এই মৃত্যু সংক্রান্ত কার্যাবলিকে ঝর্ণাধারার (cascade) সাথে তুলনা করা হয়েছে। সব কোষের মধ্যেই CED টিম থাকা সত্ত্বেও, embryogenesis-এর সময় বিশেষ কিছু কোষ মরে। এর কারণ সম্ভবত লুকিয়ে আছে এই প্রাণীটির বেঁচে থাকার সাফল্যের মধ্যে, তাকে প্রকৃতি /বিবর্তন/ বিধাতার লিখন যাই বলে অভিহিত করা হোক না কেন।

এর পরই হাওয়ার্ড রবার্ট হরভিটজ-এর MIT গবেষণাগার থেকে আবিষ্কৃত হলো যে যমদূত CED-3 and CED-4 শুধুমাত্র কৃমি-পোকার একচেটিয়া নয়, আমাদের মানুষের শরীরেও সামান্য পার্থক্য নিয়ে আছে ঐ সব জিনগুলো।

1993 সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে হরভিটজ দেখালেন যে কৃমির শরীরে CED নামক জিনগুলো যেভাবে অবাঞ্ছিত কোষ মারার কাজে লেগে পড়ে সদলবলে, আমাদের শরীরেও আছে সেই একই কাজ করা জিন [5]। কৃমি পোকার জিন থেকে আলাদা করতে আমরা তাদের নাম দিয়েছি caspase, প্রায় এক ডজন, পুরো একটা দল!

জেনে রাখা ভালো, কোষে এই রকম আরো অনেক যমের চেলা-চামুণ্ডার দল মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসে আছে, না মরে নিস্তার নেই! ইদানিং কালে এইটাও জানা গেছে যে, মাইটোকনড্রিয়ার অবদান ছাড়াও, এই ধরনের যে কোনো টিমকে কোনো প্রকারে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে স্বেচ্ছ-মৃত্যুকে ডেকে আনা যায় [6,7]।

শুধু আমার আপনারই নয়, এমনকি ওই গুবড়ে পোকা কিম্বা কানা মাছির শরীরেও আছে এই ধরনের জিন, যাদের কাজই হলো অবাঞ্ছিত কোষগুলিকে মর্জিনা-আব্দাল্লা খ্যাত মর্জিনার মতো ‘মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে ঝেটিয়ে’ বিদায় করা।

একটি পরিণত ব্যাঙ হওয়ার সময় এই ধরণের কার্য-কলাপেই ব্যাঙাচির শরীর থেকে ল্যাজ ঝরে যায়। মাতৃ-জঠরে জন্মানোর সময় সরে যায় পাঁচটা আঙুলের মাঝখানের কোষগুলো, পাঁচখানা সুন্দর আঙুল নিয়ে শিশুটি জন্মায়। এই রকম শত শত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তারপরেও জীবিত মানুষের শরীরে প্রতি সেকেন্ডে, নিঃশব্দে মারা পড়ছে কয়েক লক্ষ কোষ যার উল্লেখ আগে করেছি।

পাঠকের জ্ঞ্যাতার্থে এই caspase নামের উৎসটা জানিয়ে রাখি: তিনটে রাসায়নিক পদার্থ cysteine- aspartic-protease থেকে কয়েকটি অক্ষর নিয়ে এই নাম!

প্রাকৃতিক সেনাবাহিনীর আদব কায়দা

প্রতিরোধ বাহিনী (immune system/response) প্রকৃতির নানা বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানার অন্যতম। 1972 সালে জন কের দেখিয়েছিলেন, স্তন্যপায়ীর শরীরে যখন নিস্তরঙ্গভাবে, ধীরে-সুস্থে একে একে পর্যায় মেনে কোষের মৃত্যু হয়, কোষের ভিতরের DNA ভেঙে চৌচির হয়ে গেলেও বাইরের হালকা আবরণটা (প্লাজমা মেমব্রেন) কিন্তু অটুটই থাকে। অতএব এই ক্ষেত্রে শোরগোল করে একে সরানোর প্রয়োজন পড়ছে না (যেরকমটা শত্রুর আক্রমণে কোষের মৃত্যু হলে দরকার পড়েছিল)। কিন্তু একটি জীবিত প্রাণী তো আর সারা জীবন কতোগুলো মৃতদেহ আগলে বসে থাকতে পারে না, তাহলে শরীর থেকে এই মৃত কোষগুলোকে সরানো হবে কী প্রকারে?

কেন? চিন্তা কী? Immune system/response সেনাবাহিনী আছে না?

রেডিও বা টিভিতে যেমন থাকে অ্যান্টেনা, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোষের আবরণের বাইরে আছে অগণিত বহু ধরনের নিশান, যার মাধ্যমে বাইরে থেকে ভিতরে খবর আদান-প্রদান হয়, কখন কী করতে হবে সেই নির্দেশের দেওয়া-নেওয়া হয়। মৃত্যু-পথযাত্রী কোষের বেঁচে থাকা কালীন এক বিশেষ প্রকারের প্রোটিন মাইটোকনড্রিয়ার সাহচর্যে এই নিশানের ভূমিকা নেয়। কোষের অন্তর্স্থল থেকে ডিগবাজি দিয়ে এই নিশানটি ভিতর থেকে বাইরে গিয়ে ঝুলতে থাকে, ঠিক যেন এই কোষটার আসন্ন মৃত্যুর বিজ্ঞাপন জারি করা। তাতে কাজও হয়।

সেনাবাহিনীর অন্তর্গত macrophages, যার নাম আগে উল্লেখ করেছি, এই ধরনের বিজ্ঞাপন-বার্তার প্রতীক্ষায় রণক্ষেত্রের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু ঘটে গেলেই ঠিক নেভী সিলের (Navy Seal) তৎপরতায় এবং কায়দায়, আশেপাশের অন্য কোনো সমগোত্রীয় কোষের ওপর কোনো প্রভাব না ফেলে, শরীরের নিশানাধারী মরণ-উন্মুখ বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত কোষকে সরিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, কপাৎ করে গিলে ফেলে (phagocytosis)।

এই গিলে ফেলা ব্যাপারটা বাইরের শত্রু কিংবা আত্মহত্যাকারী কোষ (necrosis কিংবা apoptosis), দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পার্থক্য এই যে, programmed cell death (PCD) অর্থাৎ অ্যাপোটোসিস-এর ক্ষেত্রে এই গিলে ফেলাটা খুব সন্তর্পণে হয়, কোনো গোলা-গুলি চলে না, তাই একে immuno-suppressive বলা চলে। কেউ কোত্থাও কিছু টের পায় না। উপরন্তু গিলে ফেলার সময় IL-10 আর TGF-β নামের কিছু রাসায়নিক সামগ্রী নির্গত হয়, এবং পারিপার্শ্বিক টিস্যুতে জ্বালা ধরার অবকাশটাও থাকে না। অতএব অ্যাপোটোসিস anti-inflammatoryও বটে; জীবন যেমন চলার চলে, সাম্যাবস্থা জারি থাকে।

প্রসঙ্গত, সেনাবাহিনীর এই তৎপরতা নিয়েই আমরা জন্মগ্রহণ করি। জঠরে থাকাকালীন মায়ের অনেক দানের একটি, এই innate immunity তাই প্রকৃতির দান। অপরদিকে, নানা বীজাণু দমনের পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে সেনাবাহিনী আমরা বয়ে বেড়াই তাকে বলা হয় adaptive immunity।

ক্যান্সারাক্রান্ত কোষ, স্বেচ্ছা মৃত্যু, the Guardian of the Genome (p-53)

অ্যাপোটোসিসের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে যখন ক্যান্সারের প্রেক্ষাপটে এর বিরাট ভূমিকা বিজ্ঞানীর গোচরে এসেছে। এই প্রসঙ্গে যে অণু বা প্রোটিনটির কথা না বললেই নয় সেটি হলো TP53 (Tumor protein 53)। যে জিন থেকে এটা তৈরি হয় তার নাম p-53। বিজ্ঞানীরা যাকে আদর করে ডেকেছেন ‘the Guardian of the Genome’ নামে, সেই TP53-র নামকরণ এবং কার্যকলাপ নিয়ে বিরাট বড়ো একটা গল্প আছে।

1993 সালে সায়েন্স পত্রিকায় p-53 কে ‘Molecule of the year’ আখ্যা দেওয়া হয়। কোষ সম্প্রদায়কে যদি পুরাকথার হিন্দু-মনুষ্য সমাজ বলে ভাবি, p-53 তাহলে দেবতাদের কুলগুরু বৃহষ্পতি। একা p-53 নিয়েই আঠারো পর্বের মহাভারত লেখা যায়, যেখানে p-53 বা TP53-কে শ্রীকৃষ্ণ হিসাবে দেখানো যাবে। কিন্তু আজকের নায়ক অ্যাপোটোসিস, তাই স্বল্প পরিসরে কিছু কথা সেরে ফেলে অ্যাপোটোসিসের পট ভূমিকায় p-53 থেকে উদ্ভূত প্রোটিন TP53-কে দেখবো।

প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে, পৃথিবীর বুকে যে এক-কোষী প্রাণ সৃষ্ট হয় তার জীবনটা খুব সহজ ছিল না, এইটা না মেনে উপায় নেই! ছিল তীব্র সূর্যের অতি-বেগুনি আলো, এক পরিমণ্ডল-ভর্তি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ! তাদের প্রভাবে DNA একটু আধটু ভাঙা চোরা হতেই থাকতো। ছিল ঘটনার ফেরে আকস্মিক ভুল। DNA থেকে যে প্রোটিন তৈরি হয় তাকে RNA-র রাস্তা বয়ে আসতে হয়, সেই কাজগুলো করে নানা ধরনের এঞ্জাইম, প্রকারান্তরে প্রোটিন। তাদের কাজে হামেশাই ভুল ভ্রান্তি হয়। সত্যি বলতে কি আজও হয়!

এতো সব ঝামেলা সামলে প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সৃষ্টির একেবারে গোড়াতে, আনুমানিক এক কোটি বছর আগেই প্রকৃতি বানিয়ে ফেলেছিল এক ‘কোষ প্রতিপালক-অভিভাবক’, p-53 জিন। এর থেকে তৈরি হওয়া প্রোটিনের মেলা কাজের কয়েকটির কথা বলবো।

তার প্রথমটা হলো যতক্ষণ না গণ্ডগোল সারানো হচ্ছে কোষের বৃদ্ধি বন্ধ করে রাখা; যেমন ভাবে ট্রেন যাওয়ার সময় গেট ফেলে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়।

আর দ্বিতীয়টি? হ্যাঁ, অ্যাপোটোসিস [8]।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়া কোষকে আত্মহত্যার পথে চালিত করার তাগিদ আসে এই p-53 থেকে উদ্ভূত প্রোটিন TP53 থেকেই। বলা বাহুল্য এই কোষ অভিভাবকটি মাতৃদত্ত এবং innate immunity-র অন্তর্ভুক্ত, তাই প্রদাহ-জ্বালা-যন্ত্রণা ওরফে inflammation-কে দমন করে রাখাটাও TP53-র কাজের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু প্রাণের লড়াই বড়ো অদ্ভূত! মাঝে মাঝে কড়া পাহারা থেকেও গলে বেড়িয়ে যায় কোষ। প্রকৃতিগত ভাবে, ক্যান্সার কোষ একটা নিয়মভঙ্গ করা কোষ। এই বদমাইস কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও বেঁচে থাকে। আত্মহত্যা করে মরার নামগন্ধ না করে পুরুষাণুক্রমে একের পর এক প্রজন্মে DNA-কে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই থাকে। এই ভাবেই মানুষের শরীরে বেড়ে ওঠে একটা ক্ষতিগ্রস্ত কোষ যাকে আমরা ডাকি ক্যান্সার/টিউমার নামে। শরীরের সুস্থ কোষের খাবার চুরি করে খেয়ে নিজেরা বেড়ে ওঠে, মরতে থাকে সার্বিক মানুষটা। অথচ p-53 থেকে উদ্ভূত প্রোটিন TP53 যদি ঠিক থাকতো, কোষ ক্যান্সারাক্রান্ত হয়ে টিউমার অব্দি যেতেই পারতো না। তাই p-53 Tumor suppressor-ও বটে।

কিন্তু ক্যান্সার কোষও কম নয়। কোনো প্রকারে যদি অভিভাবক p-53 টিকে অকেজো করে দেওয়া যায়, তাহলে তো ক্যান্সারের জিত! এই ভাবে প্রায় সব ক্যান্সারেই দেখা গেছে সুস্থ-সবল Guardian of the Genomeটি অনুপস্থিত।

বিজ্ঞানীরাও কম যান না, তাদের হাতেও আছে নানা কলা কৌশল। এমন ওষুধ বানানো গেছে যেটা অসুস্থ p-53-কে উদ্দেশ্য করে বেছে বেছে ক্যান্সার কোষ মারবে কিন্তু সুস্থ p-53-ওয়ালা কোষের ওপর এদের বিষক্রিয়া বহুতর গুণে লঘু [9]। আরোও আছে। নিয়ম-ভঙ্গকারী ক্যান্সার কোষকে যদি আবার নিয়ম মানতে বাধ্য করা যায়? তাকে যদি আবার অ্যাপোটোসিস/ স্বেচ্ছামৃতুর পথে ঠেলে দেওয়া যায়? বহু উদাহরণের একটি উল্লেখ করি।

Venetoclax, ওরফে Venclexta কিম্বা Venclyxto, ব্যবহার করা হয় মূলত chronic lymphocytic leukemia (CLL), small lymphocytic lymphoma (SLL), অথবা acute myeloid leukemia (AML) নামক ক্যান্সারের জন্য। এই ওষুধের কাজই স্বেচ্ছামৃত্যর পথে বাধা সৃষ্টি Bcl-2 নামক প্রোটিনটিকে অকেজো করে অবাধ্য কোষগুলিকে আবার স্বেচ্ছা মৃত্যুর পথে চালিত করা [10]|

উপসংহার

আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম গ্রিক সভ্যতা গাছের পাতা, পাকা ফলের পড়ে যাওয়াটাকে অ্যাপোটোসিস বলে ডেকেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা তার নতুন নাম দিয়েছি অ্যাবসিশন (abscission), যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কিন্তু মূল ব্যাপারটা সেই প্রোগ্রামড সেল ডেথই (programed cell death) রয়ে গেছে।

কৌতুহলী পাঠকের জন্য জানাই, অ্যাপোটোসিস নিয়ে অবদানের জন্য 2000 সালে ডঃ জন কের এবং রবার্ট হরভিট্জকে একত্রে দেওয়া হয় Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter পুরস্কার।

2002 সালে ডঃ হরভিট্জ আমাদের আগের চেনা দুই বিজ্ঞানী সিডনী ব্রেন্নার (Sydney Brenner) এবং জন সুলস্টানের (John Sulston)-এর সাথে নোবেল পুরস্কারে বিভূষিত হন।

বিবর্তনের লম্বা সরণিতে কতো কিছুই না হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়। একটা নাটকীয় গল্পের মতো, বৃহত্তর স্বার্থের মঙ্গলের জন্য একটা ছোট্ট কোষ নিজেকে মেরে, বাঁচিয়ে রাখছে সমগ্র প্রাণীটাকে। পরিপুষ্ট একটা সেনাবাহিনী শুধু বাইরের শত্রুই মারছে না, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর জ্বালাময়ী অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে প্রদাহ নিবারণ করে অসুস্থ কোষকে সারিয়ে তুলছে।

এ ছাড়া আছে জীবনযাত্রার প্রতিটি মোড়ে চরম মিতব্যয়িতার উদাহরণ। নানান এঞ্জাইমের নানান ভুল হতেই পারে, প্রকৃতি প্রায় একশো কোটি বছর আগে তৈরি করে নিয়েছে p-53 এবং তার থেকে উদ্ভূত প্রোটিন TP53 টিকে। এই একটি প্রোটিনকে দিয়ে নানান কাজ করিয়ে নিয়ে প্রকৃতি প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এবার আমাদের পালা।

সময় হয়েছে আমাদের আরেকটু সচেতন হওয়ার। যে প্রকৃতি আমাদের এতো কিছু দিয়েছে তার দিকে তাকানোর সময় এসেছে, আমরা না পরিপূর্ণ মানুষ?

আমার কী এই প্রকৃতির থেকে শেখার কিছুই নেই, দেওয়ার কিছুই নেই?

প্রচ্ছদের ছবি: Dall-E 2

তথ্যসূত্র:

[1] Clinical Perspectives and Targeted Therapies in Apoptosis. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815762-6.00001-9

[2] Br J Cancer 1972 Aug;26(4):239-57. doi: 10.1038/bjc.1972.33.

[3] Cell 1986 Mar 28;44(6):817-29. doi: 10.1016/0092-8674(86)90004-8

[4] Nature 1992 Apr 9;356(6369):494-9. doi: 10.1038/356494a0.

[5] Cell 1993 Nov 19;75(4):641-52. doi: 10.1016/0092-8674(93)90485-9.

[6] Annu Rev Genet. 2009; 43: 95–118. doi: 10.1146/annurev-genet-102108-134850

[7] Nature 2003 Aug 28;424(6952):1066-71 doi: 10.1038/nature01920.

[8] Semin Cancer Biol 1998;8(5):35968. doi:10.1006/scbi.1998.0098.

[9] Onco Targets Ther. 2022; 15: 423–436.doi: 10.2147/OTT.S265637

[10] Clinical Pharmacology and Therapeutics. 101 (1): 89–98. doi:10.1002/cpt.553

কিছু প্রাসঙ্গিক লেখা:

লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।

Scan the above code to read the post online.

Link: https://bigyan.org.in/apoptosis-cell-suicide-for-life-biology