প্রাণীজগতের বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও মানুষকে আলাদা করে চেনা যায়। মনে হয় বিবর্তনের যাত্রায় সবাই একসাথে নেমেছিল, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যেন মানুষ তেড়েফুঁড়ে বাকিদের চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে: আমাদের বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ঠিক কিভাবে হলো? কিভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আরও উন্নত হলো মানবসভ্যতা? সাথে সাথে আরো একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়: এই বিবর্তন শুধু মানুষের সাথেই হলো কেন? মানুষ ছাড়া আর অন্য কোনো প্রাণী কি বিবর্তনের এই ধাপগুলি দিয়ে যায়নি? বা যেতে পারেনা? এর উত্তরে সম্প্রতি কিছু চাঞ্চল্যকর সম্ভাবনা দেখা গেছে এক বিশেষ প্রজাতির কাকের মধ্যে।

প্রশ্নগুলি শুনতে সহজ মনে হলেও আসলে এর সূত্র লুকিয়ে আছে “সংস্কৃতি” (Culture) এবং “সাংস্কৃতিক বিবর্তন” (Cultural evolution) এই দুই শব্দবন্ধের মাঝে। প্রায় সমস্ত প্রাণীই তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক কিছু শেখে যা তাদের আচরণে প্রকাশ পায়। যেমন, কুকুর, পেঙ্গুইন, শিম্পাঞ্জি, ইঁদুর, খরগোশ, অক্টোপাস – এদের সবার আচরণের বেশ কিছু অংশ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শেখা। এই “সামাজিক শিক্ষা”-র ফলে আচরণের যে তারতম্য দেখা যায়, তাকেই সমাজবিজ্ঞানীরা “সংস্কৃতি” বলে থাকেন [১]। মোটামুটিভাবে এখন মেনে নেওয়া হয়েছে যে প্রকৃতিতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (cultural diversity) একটি সাধারণ ব্যাপার [২]।

কিন্তু এক প্রজন্মের মধ্যে যে শিক্ষা অর্জিত হয়, তা দিয়ে মানুষের অগ্রগতি বোঝানো সম্ভব নয়। এর জন্য সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেটি মনে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা সঞ্চার করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা আমাদের চারপাশে অনেক কিছু দেখি, হয়তো কিছুটা শিখিও কিন্তু আবার ভুলেও যাই। এক্ষেত্রে তিনটি ব্যাপার হতে পারে। এক, দেখলাম কিন্তু কিছু শিখলাম না। দুই, দেখলাম, শিখলাম কিন্তু সে শিক্ষা ধরে রেখে অন্য কাউকে শেখাতে পারলাম না। এবং তিন, দেখলাম, শিখলাম ও অন্য প্রজন্মকে একজন অভিজ্ঞের মত শিখিয়ে গেলাম কিংবা নতুন প্রজন্ম দেখে দেখে শিখে নিল। এই তৃতীয় ক্ষেত্রে, সামাজিক শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বংশ পরম্পরায় চালিত হয়। জিনগত ও পরিবেশগত বিবর্তন ছাড়াও স্রেফ সামাজিক শিক্ষা সঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষ এতোদূর এগোতে পেরেছে। এমন সব ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পেরেছে যা কোনো ব্যক্তিবিশেষের একার পক্ষে অর্জন করা কখনোই সম্ভব ছিল না। এই কৃতিত্ব মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীকে দেওয়া যায়না। “সংস্কৃতি” স্বাভাবিক হলেও এই “ক্রমসঞ্চিত সাংস্কৃতিক বিবর্তন” (cumulative cultural evolution) প্রাণীজগতে খুবই দুর্লভ। প্রসঙ্গত, জিনগত বিবর্তনের সাথে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মূল তফাৎ হলো যে সাংস্কৃতিক বিবর্তন জিনগত কোড-এর মধ্যে গেঁথে যায়না। অর্থাৎ, এর জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে অগ্রজদের কাছ থেকে নিজের তাগিদে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জন্মসূত্রে আপনা থেকেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায় না।

এক প্রজন্মের মধ্যে যে শিক্ষা অর্জিত হয়,তা দিয়ে মানুষের অগ্রগতিকে বোঝানো যায়না।

আজকের অর্থে সভ্য হওয়ার অনেক আগেই মানুষ গোটা প্রাণিজগৎকে পিছনে ফেলে এসেছে। যেমন, আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে যে বুশ ম্যান-রা বসবাস করেন তারা জানেন কোন গাছের ফল বা পাতা তাদের খাদ্য, বিভিন্ন আবহাওয়ায় কীভাবে তাদের সংগ্রহ করতে হয়, কীভাবে তীর বা ধনুক বানাতে হয়, কীভাবে জলের অনুসন্ধান করতে হয় এবং আরও অনেক কিছু। আবার যে সকল মানুষ সুমেরু-কুমেরু বা গভীর জঙ্গলে বাস করেন তারাও নিজেদের প্রয়োজনমাফিক অনেক কিছু জানেন। কালাহারি, সুমেরু-কুমেরু কিম্বা গভীর জঙ্গলে থাকার জন্য তাদের কিন্তু আলাদা আলাদা জ্ঞান, শিক্ষা বা যন্ত্র/যন্ত্রাংশ ব্যবহার করতে হয়। অথচ এই হরেকরকম জ্ঞান বা শিক্ষার মালিক কিন্তু একই প্রজাতি, সেই মানুষ। একই ধরণের মস্তিষ্ক নিয়ে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে সে। অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এই বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে “ক্রমসঞ্চিত সাংস্কৃতিক বিবর্তন” না থাকলে এটি কখনোই সম্ভব নয় বা হতো না [২]। প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় আবিষ্কৃত প্রায় দশ হাজার বছর আগের নানা রকম হাতিয়ার বা পাত্র ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, মানুষ ক্রমশ প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের “সাংস্কৃতিক বিবর্তন” করেছে। প্রস্তর যুগের বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী দেখে অনুমান করা যায় আমাদের পূর্বপুরুষদের এই “সাংস্কৃতিক বিবর্তন” প্রায় ১.৬ মিলিয়ান বছর (১৬ লক্ষ বছর) আগে শুরু হয়েছিল।

কেন এই ক্রমসঞ্চিত সাংস্কৃতিক বিবর্তন এতো বিরল, সেই নিয়ে অনেক মত রয়েছে। বিজ্ঞানীদের একাংশ বলেন যে সামাজিক শিক্ষার মধ্যে অনুকরণ করতে পারার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বাবা-মা কিংবা শিক্ষকদের সফলভাবে অনুকরণ করতে পারলে তবেই পরবর্তী প্রজন্ম নতুন কোনো ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে। তাই এই দলের বিজ্ঞানীরা অন্য প্রজাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অভাবের একটা কারণ হিসেবে অনুকরণের অক্ষমতার কথা বলেন। তবে আরেকদলের মতে সামাজিক শিক্ষার এই ধারণাটি একটু সংকীর্ণ: সবসময় সরাসরি অনুকরণের হয়তো প্রয়োজন নেই। পূর্ব প্রজন্মের সৃষ্ট বস্তুর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি থাকলেই চলবে। বয়োজ্যেষ্ঠরা কিভাবে সেই বস্তু সৃষ্টি করছেন, সেই ধাপগুলো হুবহু নকল করতে পারার কোনো প্রয়োজন নেই। কিছু ক্ষেত্রে শেষমেশ যে জিনিসটি তৈরি হলো, তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই নতুন প্রজন্ম সেটি তৈরি করার পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। এর জন্য শেষের বস্তুটি চোখের সামনে থাকারও প্রয়োজন নেই। আগে কখনো সেটিকে দেখে থাকলেই চলবে।

একদল বিজ্ঞানীর মতে, শিক্ষার জন্য সরাসরি অনুকরণের হয়তো প্রয়োজন নেই, পূর্ব প্রজন্মের সৃষ্ট বস্তুর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি থাকলেই চলবে।

স্বভাবতই এই ধারণাটি একটি বিতর্কের বিষয়। এবং প্রমাণসাপেক্ষও। সেই প্রমাণের খোঁজে ইংল্যান্ড আর নিউ জিল্যান্ড-এর একদল বিজ্ঞানী কাকেদের নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা করলেন। ২০১৮ সালে নেচার পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেই গবেষণার কথা [১]। কাক দেখেনি এমন মানুষ বাংলায় বিরল। অনেক সময় তাদের ঝাড়ুদার পাখি বলা হলেও গল্পে কাকেদের বুদ্ধির পরিচয় কিন্তু আমরা সবাই দেখেছি। নুড়ি ফেলে ফেলে কুঁজোর জল উপরে তুলে এনে সেই জল পান করে তৃষ্ণা মেটানোর গল্প কে না জানে! পাখিদের মধ্যে কাক যে একাই সংস্কৃতি-র পরিচয় দেয়, তা নয়। অনেক পাখি তাদের নিজেদের বাসা তৈরি করে, যা নিঃসন্দেহে স্থাপত্যের একটা নিদর্শন। পরিযায়ী পাখিদের নির্ভুল ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ ও পুনরায় আগমন তাদের সমবেত বুদ্ধিমত্তার (collective intelligence) পরিচয় বহন করে [১]।

যাইহোক, নিউ ক্যালাডনিয়ার কাকেদের বেছে নেওয়া হলো এই পরীক্ষার জন্য। অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ড-এর কাছাকাছি দ্বীপে এদের দেখা যায়। এদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এরা প্যানড্যানাস প্রজাতির গাছের পাতা ছিঁড়ে নিজেদের প্রয়োজনমত যেকোনো কাজের জন্য যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ (tool) বানিয়ে নিতে পারে। যেমন, তারা পাতাগুলিকে ঠোঁট দিয়ে কেটে এমন একটা নির্দিষ্ট মাপে আনে যাতে ওদের প্রয়োজনের কাজটা আরও সহজে করতে হয় [১]। এই পাতা থেকে তৈরি যন্ত্রাংশের অন্তত তিন রকম সম্পূর্ণ ভিন্ন নকশা চিহ্নিত করা গেছে, যার থেকে অনুমান করা যায় বিভিন্ন প্রয়োজনে এই ভিন্ন নকশার উৎপত্তি হয়েছে। এর মধ্যে একটি নকশা বাকিগুলির থেকে বেশ প্যাঁচালো। অতএব বলা যায়, শুরু হয়েছিল সহজ যন্ত্র দিয়ে, আস্তে আস্তে তাতে জটিলতার প্রলেপ পড়েছে। তাই, এই কাকেদের মধ্যে হালকা হলেও একটি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। অথচ এদের মধ্যে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষার জটিলতা কিংবা অনুকরণের প্রবৃত্তি কিছুই দেখা যায়নি। তাই, এদের যন্ত্রাংশ তৈরির ক্ষমতাকে প্রজন্মক্রমে টিকিয়ে রাখা এবং সেই ক্ষমতাকে আরো শান দেওয়ার পিছনে একটিই ব্যাখ্যা মাথা চারা দিচ্ছিলো। হয়তো এরা পাতার যন্ত্র দেখেই একদম ‘মেড-টু-অর্ডার’ (made-to-order) বানিয়ে ফেলতে পারে। আশ্চর্য্য এক পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যার যথার্থতা যাচাই করে দেখলেন।

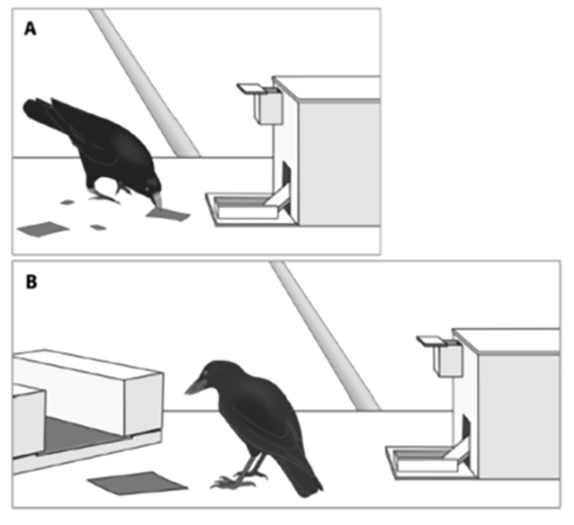

ভেন্ডিং মেশিনের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যেখানে নির্দিষ্ট টাকা বা পয়সা দিলেই পছন্দের জিনিসটি মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে। অনেকটা ষ্টেশনে ওজন মাপার যন্ত্রের মত। সেই রকম কিছু বিশেষ ভেন্ডিং মেশিন বানানো হয়েছিল এই পরীক্ষার জন্য, যেখানে একটি নির্দিষ্ট মাপের কাগজের টুকরো ফেললে কাকেদের খাবার বেরিয়ে আসে। এবার কাকগুলিকে এক একটি ভেন্ডিং মেশিনের সামনে কিছু বিশেষ মাপের কাগজের টুকরো দেওয়া হয়েছিল। কাকেদের দুই ধরণের কাগজের টুকরো দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। প্রথমে ৮টি খুব ছোট (১৫ x ২৫ মিমি) কাগজের টুকরো নেওয়া হলো, এগুলো ভেন্ডিং মেশিনে দিলে কোনো খাবার পাওয়া যাবে না। পরে ৮টি বড় টুকরো (৪০ x ৬০ মিমি) নেওয়া হলো, যা দিলে ভেন্ডিং মেশিন থেকে খাবার বেরিয়ে আসবে। কাকগুলিকে ২-৪ দিন ধরে ট্রেনিং দেওয়ার পর দেখা গেলো যে ওরা ৮টি সঠিক মাপের (৪০ x ৬০ মিমি) কাগজ দিয়ে খাবার বের করতে শিখে গেছে। ওরা আর কোন ছোট মাপের কাগজ ব্যবহার করছে না।

এবার ওই খাঁচায় কোনো টুকরো কাগজ না দিয়ে দুটি বড় আকারের কাগজ (১০ x ১০ সেমি) দেওয়া হলো যেগুলো ওই নির্দিষ্ট খোপে কোনোভাবেই ঢুকবে না। এখন ভেন্ডিং মেশিন থেকে খাবার বের করার একমাত্র উপায় হলো কাগজগুলিকে নির্দিষ্টমাপে কেটে ছোট করা। এর জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কাগজের মাপ বা টেম্পলেট (template) মনে করে সেই জ্ঞান থেকে নতুন টুল/যন্ত্রাংশ (এক্ষেত্রে ছোট মাপের কাগজের টুকরো) তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে নিউ ক্যালাডোনিয়ার কাকগুলি কি করল? তারা কি ওই বড় কাগজটি ছোট করে কেটে নিয়ে ওই ভেন্ডিং মেশিন থেকে খাবার বের করতে সক্ষম হয়েছিল? অবাক করা ব্যাপার হল, হ্যাঁ। ঠোঁট ও পায়ের সাহায্যে তারা ওই বড় কাগজ কেটে ছোট টুকরো বানিয়ে খাবার বের করতে সক্ষম হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বার ঠিক উল্টো ভাবে কাকেদের ট্রেনিং দেওয়া হয় যেখানে ছোট কাগজের টুকরো (১৫ x ২৫ মিমি) ভেন্ডিং মেশিনে দিলে খাবার বের হবে। এবং তাজ্জবের ব্যাপার হলো এই নিউ ক্যালাডনিয়ার কাকগুলি সেই টেম্পলেটটির কথা মনে রেখে ছোট কাগজ কেটে ভেন্ডিং মেশিন থেকে খাবার বের করতে সক্ষম হয়।

অর্থাৎ, কোন সাইজের কাগজের টুকরো দিয়ে মেশিন থেকে খাবার বেরোবে, কাকগুলি তাও মনে রেখেছে। যেহেতু কাগজের টুকরো আর প্যানড্যানাস পাতা এক জিনিস নয়, তাই পূর্বলব্ধ শিক্ষার কোনো প্রভাব এই পরীক্ষাতে পড়েনি বলেই ধরা যায়। একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস দেখে সেটি মনে রেখে তারপর নিজের চেষ্টায় তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এই কাকগুলি।

বিজ্ঞানীদের মতে, এইভাবেই প্রকৃতিতে এই প্রজাতির কাকের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটেছে। শিশুরা দেখেছে তাদের গুরুজনদের ছেঁড়া পাতার যন্ত্র ব্যবহার করতে, তারপর সেই যন্ত্রকে মনে রেখে পরবর্তীকালে সেগুলি নিজেরাই তৈরি করেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে মেন্টাল টেম্পলেট ম্যাচিং হাইপোথিসিস (mental template matching hypothesis) বলে। এটি পাখিদের গান শেখার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। একটি পাখী প্রথমে তার সমগোত্রীয়দের থেকে গানটি শোনে এবং মনের মধ্যে একটি টেম্পলেট তৈরি করে। পরে সেটি নিজের গলায় প্রকাশ করে এবং মনে রাখা সুরের সাথে তার নিজের গলাকে সম্পূর্ণ ভাবে মেলানোর চেষ্টা করে। মনের মধ্যে টেম্পলেট তৈরি থাকার ফলে যখন সে নতুন ভাবে কিছু তৈরি করে সেসময় ওই বস্তু বা বিষয়টি চোখের/কানের পাশে থাকার কোন প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং ওই যন্ত্র বানানোর সময় কোন নতুন জিনিসের সংযোজন হলে সেটিও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং ফলস্বরূপ আরও উন্নত ও জটিল যন্ত্রে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া “সাংস্কৃতিক বিবর্তন” (cultural evolution)-এর প্রাথমিক ধাপ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই প্রথম মানসিক টেম্পলেট ম্যাচিং হাইপোথিসিস-এর পরীক্ষামূলক প্রমাণ গবেষণাগারে পাওয়া গেল। তবে গবেষকরা এও বলেছেন যে এইভাবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয় দিলেও ভীষণ জটিল কিছু হয়তো করা সম্ভব নয়। তার জন্য ভাষার জটিলতা ও অনুকরণের ক্ষমতার জরুরি হতে পারে।

এক কথায়, এই পরীক্ষা প্রমাণ করলো যে মানুষ অনেক, অনেকটা এগিয়ে থাকলেও একেবারে একা নয়। অন্য প্রজাতিতেও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপগুলির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কাকেদের ভেন্ডিং মেশিন থেকে খাবার আদায় করা

প্রচ্ছদের ছবি: সূর্যকান্ত শাসমল

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] Mental template matching is a potential cultural transmission mechanism for New Caledonian crow tool manufacturing traditions, S. A. Jelbert, R. J. Hosking, A. H. Taylor & R. D. Gray, Scientific Reports, volume 8, Article number: 8956 (2018) (https://www.nature.com/articles/s41598-018-27405-1)

[২] R. Boyd & P. J. Richerson, Proceedings of the British Academy 1996, 88, 77-93