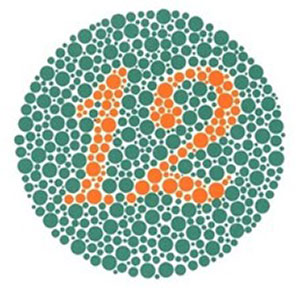

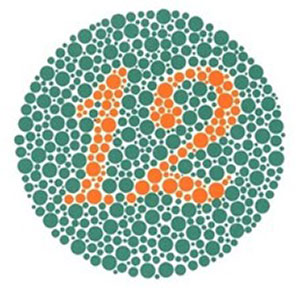

ছেলেটা ছবি ভালোই আঁকতো কিন্তু সেগুলোতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। ওর রঙের ব্যবহার ছিল বিকট। ভ্যালেন্টাইন ডে-তে একটা বড় হার্ট আঁকলো কিন্তু সেটার রং সবুজ। শসা আঁকলো বাদামি রঙের। তার মা বার কয়েক শুধরে দিল কিন্তু ছেলে তাও রং বোঝে না। শেষমেশ মা-ছেলে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার নিচের ছবিটার মতো কয়েকটা ছবি সামনে ধরে প্রশ্ন করলো — ছবিটাতে সংখ্যাটা কী বলো তো? (এটাকে বলে ইশিহারা টেস্ট।)

খুব তাড়াতাড়িই বোঝা গেল যে ছেলেটা কিছু ধরনের লাল আর সবুজের মধ্যে তফাত করতে পারে না। ডাক্তারবাবু জানালেন, এটা সারানোর কোনো উপায় নেই, এটা নিয়েই চলতে হবে।

তার মা তো গেল ঘাবড়ে, “তাহলে কী হবে আমার ছেলের?”

ডাক্তার বললো, “বহু কালার ব্লাইন্ড লোক দিব্যি জীবনযাপন করছে। এমনিতেই আপনি আর আমি যে একই রং দেখছি, তার প্রমাণ কী?”

বোকা বোকা প্রশ্ন লাগতে পারে কিন্তু এটা প্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ যে রংটা আমরা “দেখছি”, সেটা সৃষ্টি হয় আমাদের মস্তিষ্কে। বড়জোর প্রমাণ করা যায় যে দু-জন ভিন্ন ব্যক্তি দুটো আলাদা রঙের মধ্যে তফাত করতে পারছে। দু-জনেই সেই রংগুলোকে একই নামে ডাকছে — লাল আর সবুজ। কিন্তু দু-জনের লালই একই, সেটা প্রমাণ করা অসম্ভব।

এই কথাটা ভাবলে অদ্ভুত লাগে — রং সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে! কয়েক মুহূর্ত এটা ভেবে দেখুন। ভাবতে ভাবতে হয়তো এই প্রশ্নটা মাথায় আসবে — এখন যেহেতু মস্তিষ্কে সরাসরি ঢোকা যায়, এমন কি হতে পারে যে মস্তিষ্কে ঢুকে সরাসরি একটা রং সৃষ্টি করা হলো যেটা প্রকৃতিতে কখনও দেখাই যায় না? এমনই সম্প্রতি করে দেখালেন কিছু বিজ্ঞানী।

তবে সেটা বুঝতে হলে আগে দেখতে হবে, প্রকৃতির রং থেকে মস্তিষ্কের রঙে আসতে কোন পথগুলো পেরোতে হয়।

রং আখেরে মস্তিষ্কের সৃষ্টি

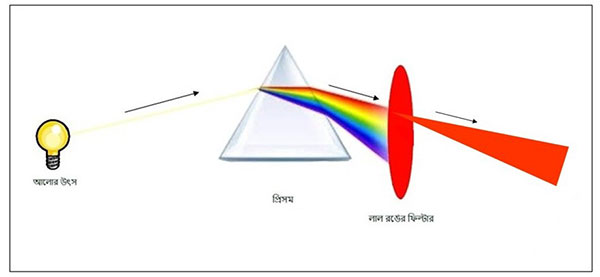

রং অনুভূতির শুরু হয় বহিরাগত আলোর থেকে। সূর্যের আলো, টিউবলাইটের আলো, সেলফোনের আলো। সেই আলো থেকে কোনোভাবে কয়েকটা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ছেঁকে নিলে, সেটা হয়ে যায় লাল আলো, নীল আলো, সবুজ আলো, লাল-নীল-সবুজ মেশা আলো।

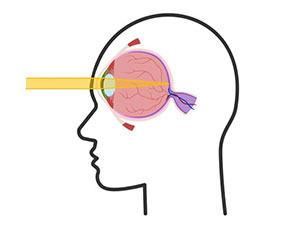

এই আলো চোখের লেন্স দিয়ে ফোকাস হয়ে পড়ে চোখের পিছনের পর্দায়। যেটাকে বলে রেটিনা।

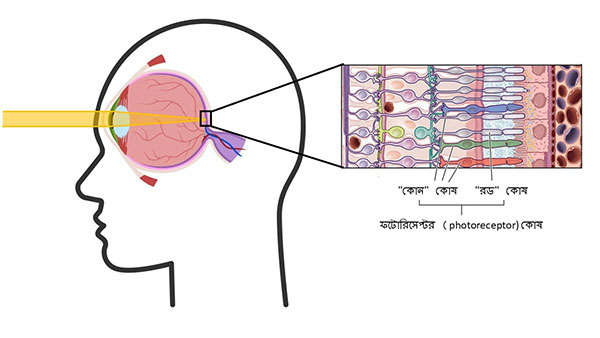

সেখানে রয়েছে একগুচ্ছ ফটোরিসেপ্টর (photoreceptor) কোষ। কোষগুলো দু-ধরনের — “রড” কোষ (rod cells) আলো পড়লেই সাড়া দেয়, “কোন” কোষগুলো (cone cells) বিশেষ বিশেষ তরঙ্গের আলো পড়লে তবেই সাড়া দেয়।

একদল “কোন” কোষ লাল আলোয় সাড়া দেয়, একদল নীল আলোয়, একদল সবুজ আলোয়।

যদি বাইরে থেকে আসা আলোটা লাল হয়, তাহলে লালে সাড়া দেওয়া কোষগুলো মস্তিষ্কে সবথেকে জোরালো সিগন্যাল পাঠায়। মস্তিষ্ক বলে, হুঁ, যেহেতু এই দলটার থেকে বেশি সিগন্যাল পেলাম, আলোটা নিশ্চয় লাল। তখন আমরা লাল আলো দেখি।

যদি লাল আর নীলের মাঝামাঝি তরঙ্গের আলো চোখে আসে, তখন লাল “কোন” কোষগুলো আর নীলগুলো সাড়া দেবে, দুটোর থেকেই সিগন্যাল একইরকম হবে। মস্তিষ্ক লাল আর নীলের থেকে পাওয়া সিগন্যাল থেকে বুঝতে পারবে, মাঝামাঝি কোনো রঙের আলো এসেছে।

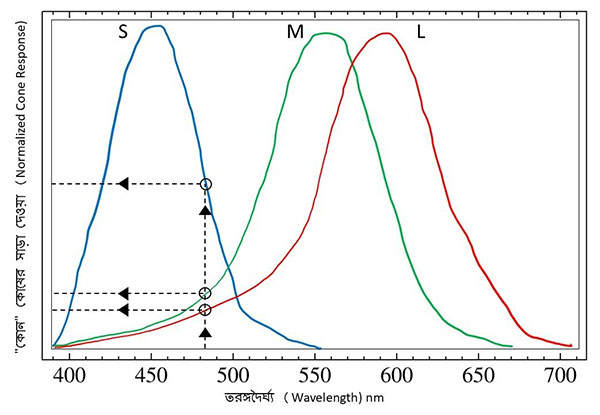

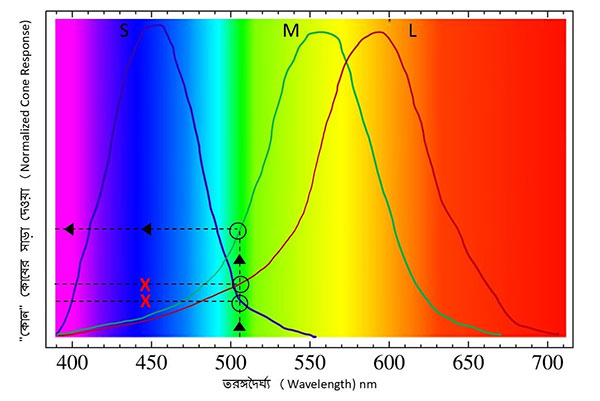

কোন তরঙ্গে কী ধরনের “কোন” কোষ সাড়া দেবে, সেটা এই ছবিটা থেকে বোঝানো যায়।

ছবিতে যে কোনো একটা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (রং) নিয়ে x অক্ষে (x – axis) সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে শুরু করো। সেখান থেকে উপরে ওঠো যতক্ষণ না গ্রাফে গিয়ে লাগছে। যেই লাগলো, সেখান থেকে বাঁদিকে y অক্ষে (y – axis) যাও। যেখানে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে বুঝতে পারবে ওই জাতের “কোন” কোষ ওই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় বা ওই রঙের আলোয় কতটা সাড়া দেয়।

এইভাবে “কোন” কোষগুলো বাইরের আলোর রঙ-টাকে (বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যটাকে) একটা বিশেষ ইলেকট্রিক সিগন্যালে পরিণত করছে। সেই সিগন্যালের তীব্রতা (intensity) থেকে মস্তিষ্ক ঠিক করছে, বাইরের আলোটা কী ছিল।

একটা ডিজিটাল ক্যামেরাতেও এরকম একটা নীতি অনুরসরণ করা হয়। বাইরের আলো কিছু সেন্সরকে প্রভাবিত করে। সেই সেন্সর ক্যামেরার ভিতরের ইলেকট্রনিক চিপে সিগন্যাল পাঠালে চিপ সেখান থেকে আলোর রংগুলোকে নির্ণয় করে ছবির সৃষ্টি করে। ক্যামেরার ভিতরের সৃষ্ট ছবিটা যেমন বাইরের ছবির একটা প্রতিলিপি (reproduction), একইরকমভাবে মস্তিষ্ক যে ছবিটা আমাদের দেখায় সেটাও বাইরের আসল ছবির একটা প্রতিলিপি।

এই প্রতিলিপিটাই বাইরের আসল ছবির থেকে দূরে সরে যেতে পারে যদি মাঝখানের “কোন” কোষগুলো তাদের নির্দিষ্ট কাজে অক্ষম হয়।

মস্তিষ্ক যখন রঙের তফাত করতে পারে না

একজন সাধারণ মানুষের চোখের রেটিনাতে “কোন” কোষ তিন ধরনেরই হয়। একেক ধরনের “কোন” কোষ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় সবথেকে বেশি সাড়া দেয়, সেই অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে। যেগুলো নীল আলোয় সবথেকে বেশি উত্তেজিত হয়, সেগুলোকে বলে S-cone। এখানে S হলো short বা ছোট, অর্থাৎ ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় উত্তেজিত হচ্ছে। সবুজে যেগুলো উত্তেজিত হয়, সেগুলোকে বলে M-cone (M অর্থাৎ medium) আর লালে যেগুলো হয়, তাদের বলে L-cone (L অর্থাৎ long)। এই তিন ধরনের “কোন” কোষের সাহায্যে মানুষ কয়েক হাজার রঙের মধ্যে তফাত করতে পারে।

যদি এর মধ্যে এক ধরনের “কোন” কোষ অনুপস্থিত থাকে বা একদম কাজ না করে, তখন মস্তিষ্কের কাছে সেই “কোন” কোষের থেকে কোনো ইনপুট আসবে না। এর ফলে যে অবস্থাটা দাঁড়াবে, সেটাকেই বলে color blindness বা বর্ণান্ধতা।

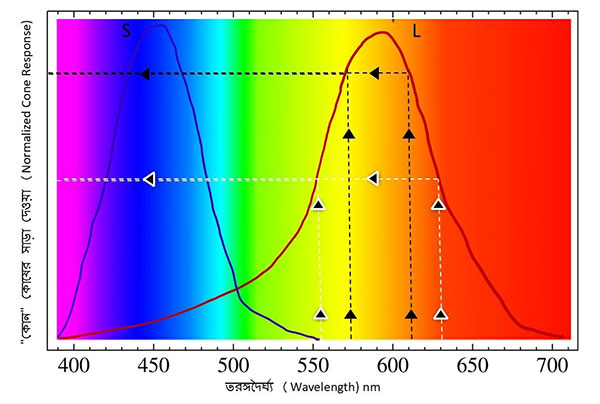

সবথেকে সাধারণ বর্ণান্ধতা red-green color blindness-এর কথাই ধরা যাক। এর একটা ধারাকে বলে deuteranopia, যেখানে M-coneগুলো নেই বা কাজ করে না। উপরের গ্রাফ-টা আবার দেখো M-cone কোষকে বাদ দিয়ে। দেখতেই পাচ্ছো, বিশেষ বিশেষ লাল আর সবুজ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে L-cone গুলোর একইরকম উত্তেজনা হয়। ছবিতে এরকম দুটো তরঙ্গদৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে। মস্তিষ্কের কাছে যেহেতু আর কোনো ইনপুট নেই ওই দুটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে তফাত করতে, দুটোকেই একই লাগবে।

ফলে লাল আর সবুজের মধ্যে তফাত করা অসম্ভব হয়ে যাবে। এই ছবিটার সংখ্যাটা দেখার আর উপায় থাকবে না।

চার ধরনের লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা হয়। লাল-সবুজ চেনার অক্ষমতার বাইরেও অন্য ধরনের বর্ণান্ধতা রয়েছে। যেমন, S-cone-এর অভাবে দু-ধরনের নীল চেনার অক্ষমতাও দেখা গেছে।

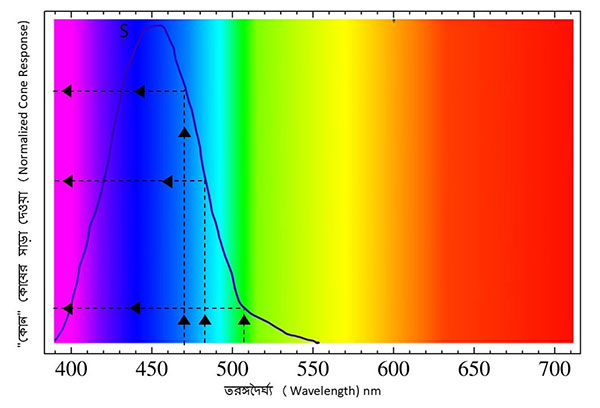

এরকমও দেখা গেছে যে দু-ধরনের “কোন” কোষ কাজ করছে না। শুধু এক ধরনের “কোন” কোষ থাকার ফলে তখন গোটা পৃথিবীটাকেই সাদা কালো লাগে (যদিও এই অবস্থাটা বিরল)। সাদা-কালো কেন? আবার আগের ছবিটা দেখো। এবার শুধু এক ধরনের “কোন” কোষই আছে — ধরা যাক সেটা “নীল”-গুলো।

এবার লাল বা সবুজ আলো এলে মস্তিষ্ক “কোন” কোষগুলোর থেকে কোনো সিগন্যালই পাবে না, ফলে সেগুলোকে গাঢ় ধূসর লাগবে। আর নীল এলে মস্তিষ্ক আলো দেখাবে বটে কিন্তু আর কোনো রঙের সাথে পরিচিতি না থাকায় মস্তিষ্ক বিভিন্ন ধরনের নীলকে সাদা থেকে হালকা ধূসরের মধ্যে দেখাবে।

বর্ণান্ধতায় যেমন রংয়ের সংখ্যা কমে যায়, আবার উল্টোটাও হতে পারে। কিছু মহিলাদের মধ্যে একটা চতুর্থ ধরনের “কোন” কোষ দেখা গেছে। এরা স্বাভাবিকের থেকে 100 গুণ বেশি রংয়ের মধ্যে তফাত করতে পারে। কারণ খুব কাছাকাছি দুটো তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেগুলো এমনিতে তিন ধরনের “কোন” কোষেই একইরকম উত্তেজনার সৃষ্টি করত, চতুর্থ ধরনের “কোন” কোষে সেই উত্তেজনার বেশ কিছুটা তফাত হয়। সাধারণ মানুষের রং চেনার ক্ষমতাকে যেখানে বলে trichromacy, এদেরটাকে বলে tetrachromacy।

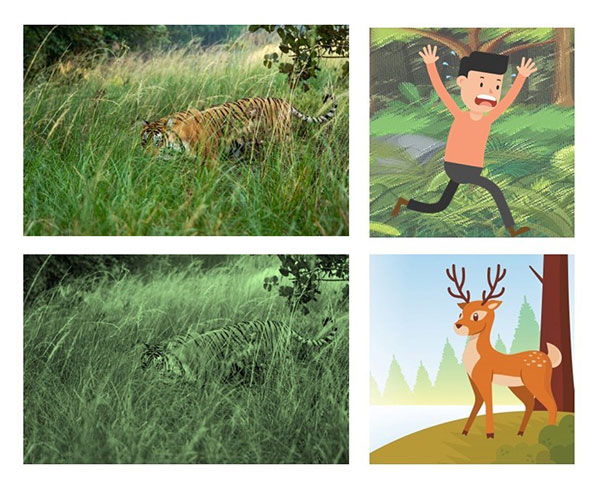

আমরা প্রকৃতিকে যেভাবে দেখি, সব প্রাণী কিন্তু সেই একই রং দেখছে না। “কোন” কোষের ধরনের সংখ্যা কম হওয়ায় কুকুর কিম্বা হরিণ কিন্তু পৃথিবীকে অন্য রঙে দেখে। কখনও একটা বাঘের শিকার করার ভিডিও দেখেছো? লম্বা ঘাসের মধ্যে বাঘটা প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে পড়ে, হরিণ যেন সেই দিকে চেয়েও তাকে দেখতে পায় না। সবুজ ঘাসের মধ্যে অত বড় কমলা ডোরাকাটা জিনিসটা হরিণগুলো মিস করে যায় কী করে?

আসলে দু-ধরনের “কোন” কোষ থাকার ফলে ওরা কিন্তু সবুজ ঘাসে ওই উজ্জ্বল বাঘটাকে আর দেখতে পায় না। সবুজ আর লালে তফাত করার ক্ষমতা ওদের নেই। ওদের কাছে তাই কমলা ডোরাকাটা বাঘকে তখন এক রাশ লম্বা ঘাসের মতোই লাগে। মাঝখান থেকে বাঘ বাবাজির পোয়াবারো!

সরাসরি মস্তিষ্কে ঢুকে রঙের সৃষ্টি

একজন সাধারণ মানুষ তাহলে তিন ধরনের “কোন” কোষ দিয়ে দেখে — S, M এবং L “কোন”। কিন্তু উপরের গ্রাফটা লক্ষ্য করলে দেখবে, যে-কোনো আলোই M আর L দুটোকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে। বাইরের আলো দিয়ে দুটোর যে কোনো একটাকেই প্রভাবিত করা অন্যটাকে না করে প্রায় অসম্ভব।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে-র অধ্যাপক রেন এন (Ren Ng) এবং সহকর্মীরা ভাবতে বসলেন — বাইরে থেকে আলো না ফেলে সরাসরি “কোন” কোষে আলো ফেলে যদি শুধুমাত্র M “কোন”-গুলোকেই উত্তেজিত করা যায় তাহলে কেমন হয়? যাদের চোখে সেই আলো ফেলা হচ্ছে, তারা কি তাহলে একটা নতুন ধরনের “খাঁটি” সবুজ রং দেখতে পাবে?একটা নতুন প্রযুক্তি বার করলেন ওনারা যেখানে লেজার ফেলে বেছে বেছে 1000টা অব্দি “কোন” কোষকে একসাথে উত্তেজিত করা যায়। প্রযুক্তিটার নাম দিলেন Oz। 1939 সালের The Wizard of Oz ছবিটাতে Emerald City নামক যে জায়গাতে ছোট্ট মেয়ে ডরোথি যাত্রা করেছিল, সেখানে সবকিছু ছিল চকচকে সবুজ। সেখান থেকেই প্রযুক্তিটার এই নাম।

কিন্তু কোন “কোন” কোষগুলোকে উত্তেজিত করা হবে, সেটা বোঝা যাবে কী করে? এর জন্য ওনারা ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন-এর দুই বিজ্ঞানী রামকুমার সাবেসান (Ramkumar Sabesan) এবং বিমল প্রভু পান্ডিয়ান (Vimal Prabhu Pandiyan), এদের দ্বারস্থ হলেন। এনারা একটা পদ্ধতি বার করেছিলেন যেটা দিয়ে একটা রেটিনার ছবিতে “কোন” কোষগুলোর ধরন শনাক্ত করা যাবে — অর্থাৎ, রেটিনার একটা মানচিত্র বানিয়ে ফেলা যাবে যেখানে S, M আর L “কোন” কোষগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করা থাকবে।

ব্যাস, এই মানচিত্র আর Oz প্রযুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানীর দল রেটিনার উপর তাদের পরীক্ষাটা করলেন। খুব তাড়াতাড়ি রেটিনার স্ক্যান করা হলো। যেই M কোষ পথে পড়লো, লেজার চালু করে কোষটাকে উত্তেজিত করা হলো, বাকিসময় লেজার অফ থাকলো।

এই পরীক্ষায় তিনজন ছিলেন বিজ্ঞানীদলেরই গবেষক, বাকি দু-জনও বিজ্ঞানী কিন্তু তারা জানতেন না পরীক্ষাটার উদ্দেশ্য কী। সব মিলিয়ে এরাই মানবজাতির মধ্যে প্রথম যারা এই নতুন “খাঁটি” সবুজ রংটা দেখলেন — এমন একটা রং যেটা বাইরে কোথাও দেখা যায় না কারণ বাইরে থেকে আলো ফেলে শুধু এই M কোষগুলোকে উত্তেজিত করা যায় না। এই রংটার নাম দেওয়া হয়েছে “olo”।

কালার ব্লাইন্ডনেস-এর অবসান?

এটা একটা চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার কেন? কারণ এই পথে বর্ণান্ধতা সারিয়ে তোলার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

লাতিন আমেরিকায় স্কুইরেল বাঁদর (squirrel monkey) বলে এক ধরনের বাঁদর রয়েছে যাদের পুরুষরা স্বাভাবিক অবস্থাতেই বর্ণান্ধ।

এদের দু-ধরনের “কোন” কোষ রয়েছে। গবেষনায় দেখা গেছে যে জিনগত পরিবর্তন করে যদি একটা তৃতীয় ধরন তৈরি করা যায়, তবে এদের রং চেনার পরিধিটা বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এরা স্বাভাবিক “তিন কোষধারী”-দের মতোই দেখতে শুরু করে।

বিজ্ঞানী এন এইরকমই কিছু ভাবছেন কিন্তু বর্ণান্ধ প্রাণীটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন না করে। ওনাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেহেতু একেকটা “কোন” কোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন অবস্থা তৈরি সম্ভব যাতে একই আলোতে এক জাতীয় “কোন” কোষের একাংশ বাকি অংশের থেকে আলাদাভাবে উত্তেজিত হচ্ছে। এইভাবে মস্তিষ্ককে যদি দুইয়ের বদলে তিন ধরনের ইনপুট দেওয়া হয়, তাহলে সেটা স্বাভাবিক রং চেনার ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে।

তবে সেটা সত্যিই হবে কিনা, সেটা গবেষণা-সাপেক্ষ। আপাতত বিজ্ঞানীমহলে এই নতুন রং দেখা নিয়েই নাচানাচি চলছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে মস্তিষ্ক কীভাবে রেটিনার সিগন্যালগুলোকে পড়ে, সেইটা এবার আরো ভালো করে বোঝা যাবে।

হয়তো দেখা যাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাভাবিক মানুষের দেখার ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। মানুষ হয়তো এমন সব জিনিস দেখতে পাবে যেগুলো এখন পরিপার্শ্বের সাথে রংয়ের উনিশ বিশ তফাতের কারণে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি

- Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale, Science Advances.

- Seeing colors, American Museum of Natural History

- What is color and how do we see color, HunterLab blog

- Photoreceptors (rods and cones), Cleveland Clinic

- What is color blindness, American Academy of Ophthalmology

- What are different types of color blindness, All about vision

- Tetrachromacy, Cleveland Clinic.

- Brand-new colour created by tricking human eyes with laser, Nature Briefings.

- Scientists trick the eye into seeing new color ‘olo’, UC Berkeley News.

- Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale, Science Advances.