ন’মাসের মধ্যে মহামারী। ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশান বা WHO একে আন্তর্জাতিক স্তরের জরুরি অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটা শুধু কথার কথা নয়। এই পদক্ষেপটা এর আগে মাত্র দুবার নেওয়া হয়েছিল। ২০০৯-এর সোয়াইন ফ্লু আক্রমণের সময় আর ২০১৪-তে যখন পোলিও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আর জরুরি অবস্থা হবে না-ই বা কেন? WHO-র একটা হিসেব অনুযায়ী, এই মহামারী বাগে আসার আগে অন্তত ২০,০০০ রোগীকে ঘায়েল করে ছাড়বে।

এই আচমকা মহামারীতে একটা শিক্ষা পাওয়া গেছে। আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব নিত্যনতুন ভাইরাস দেখা দিচ্ছে, সেগুলো নিয়ে প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতেও গবেষণা হওয়া জরুরি। কারণ মড়ক একবার ছড়াতে থাকলে কোনদিকে গড়াবে কোনো ঠিক নেই। যদিও ইবোলার প্রতিরোধ বা কার্যকরী ওষুধ কিছুই বেরোয়নি এখনো, তবে সৌভাগ্যবশত, গবেষণা প্রচুর উদ্যমেই করা হয়। ভয় তো আছে: কি জানি কখন শত্রু দেশ এগুলোকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। তৈরী থাকা ভালো।

তবে সাথে সাথে আরেকটা প্রশ্নেও জোর দেওয়া উচিত: সীমিত সম্বল নিয়ে এই ভাইরাসকে কিভাবে সনাক্ত করা যায়। সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়াতে অনেক ছোটখাটো হাসপাতাল এখন বন্ধ। স্বাভাবিক কারণেই। এই সময়ে কোন ডাক্তার ভুল চিকিতসার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাইবে? ইবোলা ধরতে যে প্রশিক্ষণ বা যন্ত্রপাতি লাগে, তা নেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ইবোলাভাইরাস সঠিকভাবে নির্ণয় করতে প্রয়োজন টিসু কালচার, Polymerase Chain Reaction (PCR) বা ELISA টেস্ট-এর মত জটিল পদ্ধতির। কোনটাতে ভাইরাসকে সরাসরি দেখা যায়, কোনটাতে ভাইরাসের উত্তরে দেহে যে antibody-গুলো জন্ম নেয়, সেগুলোকে ধরা যায়।

তবে এসবের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে: এইসব প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ ডাক্তারখানায় করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন প্রত্যেক পদেই ছোঁয়াচ লাগার ভয়। টিসু কালচারে সময় লাগে প্রচুর। একটা কোষের স্তরের উপর সম্ভাব্য ভাইরাসের প্রভাব পড়বে, সেই আশায় হাপিত্যেশ করে থাকতে হয় বেশ কিছুদিন। ঠিকঠাক বন্দোবস্ত থাকলে ELISA টেস্টে অত সময় লাগে না। কিন্তু তাতেও অনেক হ্যাপা।

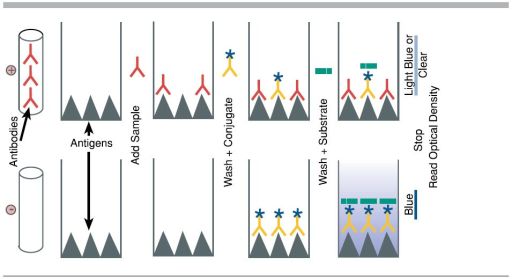

যাকে বলে IgM বা IgG-ক্যাপচার ELISA, তাতে যে ভাইরাস খোঁজা হচ্ছে, সেটা দিয়েই সনাক্ত করা হয় দেহে সেই ভাইরাসের antibody জন্মেছে কিনা। প্রথমে একটা প্লেটের উপর ভাইরাসের প্রলেপ লাগানো হয়। তারপর দেহ থেকে নেওয়া সিরাম (রক্ত) তাতে ঢালা হয়। তারপর আবার সেই ভাইরাসের প্রবেশ ঘটানো হয়। যদি সিরামে antibody জন্মে থাকে, তাহলে ভাইরাস আর antibody-র মেলবন্ধন ঘটে। তারপর আরেকটা antibody জোড়া হয় আগের antibody-টার সাথে। এই দ্বিতীয় antibody-গুলোর সাথে কোনো একটা উত্সেচক (enzyme) যুক্ত থাকে। এতসব করে ধুয়ে ফেলা হয় প্লেট। যদি antibody থেকে থাকে রক্তে, এতসব মেলবন্ধনের ফলে প্লেট ধোয়ার পর-ও সব রয়ে যাবে, উত্সেচক-সমেত। এরপর সেই উত্সেচকের উপস্থিতি নির্ণয় করলেই হলো, ধরা পড়বে anitbody। এতগুলো ধাপ ঠিকঠাক সম্পন্ন করতে প্রশিক্ষণ লাগবে, তাতে আশ্চর্য কি ! প্যাকিং বাক্সে করে পুরো পরিকাঠামোটা ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দিলে ম্যানুয়াল পড়ে যে কেউ করতে পারবে, এমন নয়।

অথচ সেইখানেই গলদ। প্রশিক্ষণ দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। এবং আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে এইসব পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত লোক পাঠানোও সম্ভব নয়। তাই শুরুতে চলে বেশ কিছুটা ভুল চিকিত্সা। ইবোলা আক্রান্ত রোগীর শুরুর দিকের উপসর্গগুলি যেহেতু ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েডের মতই হয়, তাই উপসর্গ থেকে সঠিক নির্ণয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক মূল্যবান সময় চলে যায়। রোগীকে আলাদা করা হয়না ঠিক সময়ে, রোগ ছড়াতে ছড়াতে মড়কে পরিণত হয়। প্রয়োজন এমন এক ভাইরাস সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার যেটা যে কোনো ডাক্তারখানায় অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে।

তাই চেষ্টা চলছে নতুন পদ্ধতি খোঁজার। এমনই এক পদ্ধতির কথা ভাবা হয়েছিল বছরখানেক আগে। প্লাসমনিক রেসনান্স একটা উঠতি বিষয় এখন। আলো ফেলে ধাতু (metal) ও অস্তরকের (dielectric) মধ্যে ইলেক্ট্রন তরঙ্গ (electron wave) জন্ম দেওয়া যায়, তারই চমকপ্রদ সব ব্যবহার। সঠিক দৈর্ঘ্যের আলো ফেললে এই তরঙ্গগুলির মাত্রা (amplitude) বেড়ে যায়, তাকেই বলে প্লাসমনিক রেসনান্স। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কনরের ল্যাবরেটরিতে দেখানো হয়েছিল, এই প্লাসমনিক রেসনান্স ব্যবহার করে ভাইরাস-সনাক্তকরণ সমস্যার একটা সহজ সমাধান পাওয়া যায়।

পদ্ধতিটা কয়েক লাইনে ব্যাখ্যা করা যায়। শুরুটা শুনতে ELISA-র মতই লাগবে। ভাইরাসের সাথে antibody-র মেলবন্ধন। প্লেটের উপর। তবে সেই মেলবন্ধনটা ঘটল কিনা, তা বুঝতে উত্সেচকের সাহায্য নিতে হয় না। প্লেটের প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) পালটে যায় এই মেলবন্ধনের ফলে। এবং প্লেটের ধাতুর উপর রেসনান্স মাত্রার ইলেক্ট্রন তরঙ্গ জন্ম দিতে সাধারণ অবস্থার তুলনায় একটা অন্য দৈর্ঘ্যের আলোর প্রয়োজন হয়। ব্যাস! এই পরিবর্তনটা ধরতে পারলেই রক্তে antibody-র উপস্থিতি ধরা পড়ে গেল। সবচেয়ে ভালো কথা হলো: প্লেট ধোয়াধুয়ি কি অন্যরকম ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপার নেই। রক্তের স্যাম্পলটাকে সুরক্ষিত কাঁচের মধ্যে রেখে আলো ফেললেই হলো।

আলোর সাহায্যে ভাইরাস সনাক্তকরণ নতুন কথা নয়। তবে এর আগে যেসব পদ্ধতি চালু ছিল, তাতে আলো ফেলতে হত নিখুঁত দিশায়। কনরের পদ্ধতিতে সেই ঝুটঝামেলা নেই।

সরাসরি ইবোলার উপর এই পদ্ধতিটা এখনো পরীক্ষা করা হয়নি। যেহেতু ভাইরাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, এইসব পরীক্ষার জন্য আমেরিকা গভমেন্টের কাছে অনুমতি লাগে। দরখাস্ত জমা আছে। তবে অনুমতি পেলেই তার ল্যাবে পরীক্ষা শুরু করতে তিনি তৈরী।

২০০১-এ উগান্ডায় ইবোলার একটা ছোটখাট আক্রমণ হয়েছিল। মারা গেছিল ২০০-র বেশি। তাছাড়া WHO-র হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৬ থেকে ২০১৩ অব্দি ১৭০০-র উপর মৃত্যু হয়েছে এই রোগ থেকে। এসব সত্বেও এত বড় মহামারী ঘটলো এই বছর। ভবিষ্যতে যাতে আবার এমন না হয়, এর জন্য এই ধরণের গবেষণাকে উৎসাহ দেওয়া খুবই জরুরি।