লক্ষ লক্ষ বছর আগের এক প্রাচীন পৃথিবী। এক অব্যক্ত ভূখণ্ডের ক্যানভাস এবং ভূমিরূপ পরিবর্তনের রণক্ষেত্র।

এই প্রাচীন পৃথিবীতে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল— এক বিশাল সংঘর্ষ যা আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড হিমালয়ের জন্ম দেয়।

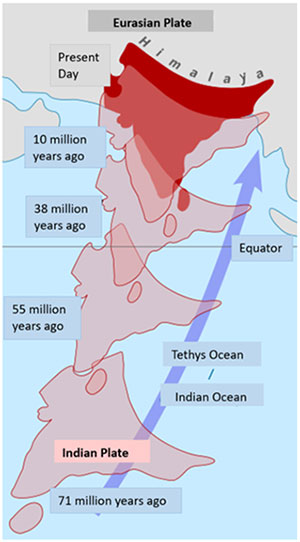

দৃশ্যটি ছিল দুটি মহাকায় ভূখণ্ডের সংঘর্ষের পটভূমির। ভারতীয় পাত (Indian plate) এবং ইউরেশিয়ান পাত (Eurasian plate), এই দুটি ভূখণ্ড বিস্তৃত টেথিস মহাসাগর (Tethys ocean) দ্বারা পৃথক ছিল। সামুদ্রিক জীবনে পরিপূর্ণ এই প্রাচীন মহাসাগর টেথিস, শীঘ্রই পৃথিবীর ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছিল।

প্রায় 5 কোটি বছর আগে, ভারতীয় পাত একটি অসাধারণ যাত্রা শুরু করেছিল। প্রতি বছরে প্রায় 15 সেন্টিমিটার বেগে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল (টেকটনিক পাত সাধারণত এত তাড়াতাড়ি ধাবমান হয় না)। ভারতীয় পাতের উত্তরমুখী আগ্রাসনে, টেথিস মহাসাগর সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছিল।

অবশেষে, ভারতীয় প্লেটের অপ্রতিরোধ্য বল ইউরেশিয়ান পাতের বিশাল ভূমিভাগের মুখোমুখি হয়। এই দুই পাতের সংঘাত চিরকালের জন্য ওই অঞ্চলের ভূমিরূপকে পাল্টে দেয়।

এক ভীষণ সংঘর্ষ

ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান পাতের সংঘর্ষ শুধুমাত্র একটি সামান্য আঘাত ছিল না। এটি ছিল একটি বিশালাকার, ধীর-গতি সংঘর্ষ যা পৃথিবীর ভূত্বক-কে বাঁকিয়ে, ভাঁজ করে ওপর দিকে ঠেলে দেয়, এবং এভাবেই জন্ম হয় মহান পর্বতমালা হিমালয়ের।

এইভাবে দুটো পাতের সংঘর্ষে পর্বত সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়াকে ভূতত্ত্ব বিদ্যায় বলা হয় ওরোজেনি (orogeny)। এই সংঘর্ষের চাপ এতটাই যে টেথিস মহাসাগরে জমে থাকা পাললিক শিলার (sedimentary rock) স্তরগুলি সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়। ক্রমাগত চাপের প্রভাবে সেই শিলাগুলোর গঠনই পাল্টে যায় এবং সেগুলো রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হতে শুরু করে (metamorphic rock)। ক্রমাগত অনুভূমিক চাপের কারণে ভূত্বকের এই পাললিক ও রূপান্তরিত শিলার স্তরগুলি ভঙ্গিলভাবে উত্থিত হয় যা উঁচু উঁচু শিখর সমৃদ্ধ শৈলশিরা এবং গভীর উপত্যকার সৃষ্টি করে।

হিমালয় পর্বতমালা 2400 কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত এবং বিশ্বের কিছু সবচেয়ে উঁচু শিখরের আবাসস্থল: মাউন্ট এভারেস্ট (সাগরমাথা/চোমোলুংমা)- সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, কেটু (মাউন্ট গডউইন-অস্টেন)- দ্বিতীয় উচ্চতম, কাঞ্চনজঙ্ঘা- তৃতীয় উচ্চতম।

এছারাও অন্যান্য উচ্চতম শৃঙ্গগুলির মধ্যে রয়েছে লোটসে, মাকালু, চো অয়ু, ধৌলাগিরি, মানাসলু, নাঙ্গা পার্বত, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি। হিমালয়ের উত্থানের ফলে সৃষ্টি হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিমবাহ (গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, সিয়াচেন, বালতোরো, জেমু, খুম্বু, মিলাম, পিনদারি ইত্যাদি) এবং নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, যমুনা, শতদ্রু, ভাগীরথী ইত্যাদি) যাদের প্রভাব রয়েছে এশিয়া মহাদেশের সুবিস্তৃত অঞ্চলে।

এক বিচিত্র প্রকৃতি

হিমালয়ের উত্থান শুধু মনোমুগ্ধকর ভূদৃশ্যকেই গড়ে তোলেনি, বরং সুবিস্তৃত অঞ্চলের আবহাওয়া এবং জীববৈচিত্র্যকেও প্রভাবিত করেছে। এটি একটি বৃহৎ প্রাকৃতিক বাধার মতো কাজ করে এবং আবহাওয়ার ধরনকে প্রভাবিত করে।

এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপ বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে। সবুজ বনভূমি থেকে শুরু করে আরো উচ্চতায় গেলে শুষ্ক অঞ্চল সবই রয়েছে এখানে। এই অনন্য পরিবেশগুলি বিভিন্ন প্রজাতির আবাসস্থল, যার মধ্যে রয়েছে তুষার চিতা, লাল পান্ডা এবং দুর্লভ হিমালয় নীল পপি।

আজও সক্রিয়

হিমালয়ের গল্প এখানেই শেষ নয়। এই পর্বতমালা এখনও বাড়ছে, প্রতি বছর তাদের শিখরগুলো আরও উঁচু হচ্ছে। হিমালয়ের উত্থান ঘটানো টেকটনিক বলগুলি এখনও সক্রিয় রয়েছে, যা মাঝে মাঝে ভূমিকম্পেরও সৃষ্টি করে। 2015 সালে নেপালে এরকমই একটা ভূমিকম্পে প্রায় 9000 মানুষের মৃত্যু হয়।

নিরলস টেকটনিক বলগুলি পর্বতগুলোকে উঁচু করে চলেছে। এই পাত সঞ্চারণ প্রক্রিয়া আজও চলছে, যেখানে হিমালয় প্রতি বছরে গড়ে প্রায় 5 মিমি বাড়ছে।

হিমবাহ, নদী এবং আবহবিকার প্রক্রিয়াগুলি এই পর্বতমালাকে ধারাবাহিকভাবে ক্ষয় করে এবং ক্ষয়জাত পদার্থগুলিকে বহন করে নিয়ে যায় অন্যত্র। হিমালয় পর্বতের গঠনে এবং রূপ পরিবর্তনে এই ধরনের ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়াগুলি (geomorphological process) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রক্রিয়াগুলি সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও, হিমালয় সার্বিকভাবে ক্রমাগত উঁচু হতে থাকছে, কারণ টেকটনিক উত্তোলন আরও বেশি ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে চলেছে।

টেকটনিক পাতের সংঘর্ষ থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরগুলির উত্থান পর্যন্ত, হিমালয়ের উৎপত্তি কাহিনি ভূতাত্ত্বিক মহিমার একটি মনোমুগ্ধকর গল্প। এই পর্বতমালা আমাদের গ্রহকে গড়া গতিশীল প্রক্রিয়াগুলির সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

হিমালয়ের ইতিহাস সন্ধানে

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে এসব জানতে পারলাম?

প্রথমত, জীবাশ্ম (ফসিল) রেকর্ড থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় যে হিমালয় পর্বতের জমিটা সমুদ্রের তলায় ছিল। পর্বতারোহীরা এমন সব ফসিল পেয়েছেন যেগুলোকে আধুনিক সামুদ্রিক প্রাণীর প্রাগৈতিহাসিক পূর্বসূরি বলা যায়।

ভূকম্পীয় তরঙ্গ (seismic wave) থেকেও বোঝা যায় জমির নিচে কোথায় একটা প্রস্তর আরেকটার সাথে ঘষা খাচ্ছে। এই ধরনের ফাটলগুলোতে (fault) ঘর্ষণের ফলে চাপ সৃষ্টি হয় এবং চাপ খুব বেশি হলে ভূমিকম্প হয়। যেখানে ভারতীয় পাত ইউরেশীয় পাতের নিচে গুঁজে চলেছে, সেই জায়গাটাকে Main Himalayan Thrust (MHT) বলে। এই দুটো পাতের মধ্যে ফাটলটা ঠিক কিরকম, সেইটা এই পাতগুলোর মধ্যে ঘর্ষণজাত তরঙ্গ থেকে বোঝা যায়।

হিমালয়ের ইতিহাস নিয়ে নানান তত্ত্ব

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে। বিশ শতকের শুরুর দিকে সুইস ভূবিজ্ঞানী Émile Argand প্রথম ধারণা দেন যে হিমালয়ের নিচে ভূত্বক দ্বিগুণ হয়েছে— তিনি এটিকে “crustal doubling” নামে অভিহিত করেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী, ভারতীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটের নিচে সরে গিয়ে ভূত্বকের স্তরগুলোকে একে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়, যার ফলে পর্বতশৃঙ্গগুলো গঠিত হয়। তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই ধারণা সম্পূর্ণ নয়। ভূবিজ্ঞানী Pietro Sternai, 2025 সালে তাঁর গবেষণায় দেখান যে গভীর ভূত্বক স্তরগুলো উচ্চ তাপমাত্রায় নরম ও নমনীয় হয়ে যায়, ফলে তারা এত বিশাল পর্বতকে সমর্থন করতে পারে না। Sternai-এর গবেষণা হিমালয় গঠনের জন্য আরও জটিল ভূ-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

এছাড়া Shahid Parvaiz এবং Dr. Mahendra Singh প্লেট টেকটনিক পুনর্গঠন ব্যবহার করে ভারতের টেথিস মহাসাগর পেরিয়ে ইউরেশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের পথ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের কাজের মাধ্যমে বোঝা যায়, ভারতীয় প্লেটের গতি, দিক এবং সময়কাল কীভাবে হিমালয় গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

এইসব গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা ভূকম্পীয় তরঙ্গ, জীবাশ্মের রেকর্ড এবং চৌম্বকীয় অস্বাভাবিকতা বিশ্লেষণ করে হিমালয় পর্বতমালার গঠনের ইতিহাস পুনর্গঠন করেছেন। এই তথ্যগুলো একত্রিত করে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, কীভাবে এই মহিমান্বিত পর্বতমালা গঠিত হয়েছে এবং কেন এটি এখনও প্রতি বছর কয়েক মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রচ্ছদের ছবি : বনানী মন্ডল

তথ্যসূত্র:

[1] Siddhartha, K. (2001). The Earth’s Dynamic Surface. Kisalaya Publications.

[2] Singh, S. (2020). Physical geography (Classic ed.). Pravalika Publications.

[3] https://www.geolsoc.org.uk/Plate-Tectonics/Chap3-Plate-Margins/Convergent/Continental-Collision.html

[4] How the Himalayan changed the world, PBS Eons

[5] Physical features of Himalayas, Encyclopedia Britannica

[6] Himalayas – The Geographic documentary, The Climbers Docu

[7] Mountain Building, Enlightenment[3][3]