অনির্বাণ: কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর তাত্ত্বিক ইতিহাসের কথা আমরা শুনলাম। এসময় কী ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল? কারণ শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা তো বানাতে হবে। সেটা কারা বানাচ্ছিল এবং কীভাবে বানাচ্ছিল?

রাজিবুল: কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন-এর থিওরিতে আমরা দেখেছিলাম যে গোড়াপত্তন (foundation) করতে আগে অনেকটা গবেষণা করতে হয়েছিল। তারপর একটা প্রযুক্তি হিসেবে এর সম্ভাবনা দেখা গেল। এক্সপেরিমেন্টও ঠিক একইভাবে এগিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এক্সপেরিমেন্টাল পদার্থবিজ্ঞানীরা অনেক কিছু করতে শিখেছিলেন যা পরবর্তীকালের কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর যাত্রায় সাহায্য করে।

যেমন?

এর একটা উদাহরণ হচ্ছে, বিভিন্ন পদার্থকে খুব ঠান্ডা করতে পারা।

কোনো পদার্থকে খুব ঠান্ডা করলে তার কোয়ান্টাম ধর্মগুলো আরও স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়?

ঠিক। এবারে প্রশ্ন আসতে পারে যে কতটা ঠান্ডা করতে হবে? উত্তরটা হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি।

পরম শূন্য মানে কত ঠান্ডা?

যদি সেলসিয়াস স্কেলে দেখা হয়, তবে শূন্য থেকে 273 ডিগ্রি কম।

ওরেব্বাবা, এতো আমাদের কানাডার থেকেও ঠান্ডা!

কানাডা কেন, আন্টার্কটিকার ঠান্ডাও এর কাছে শিশু।

সত্যিই আমরা কোনো পদার্থকে এত ঠান্ডা করতে পারি?

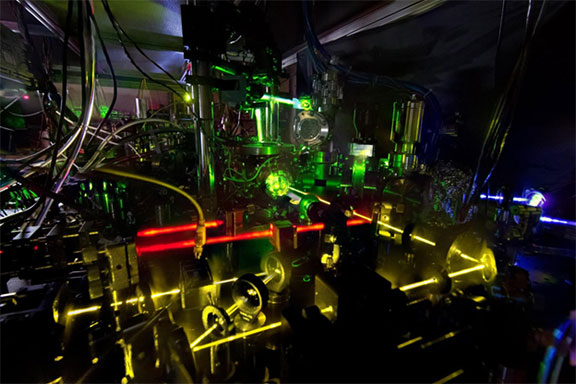

হ্যাঁ, তবে বিভিন্ন পদার্থকে ঠান্ডা করার পদ্ধতি আলাদা আলাদা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা দেখালেন পরমাণুকে ঠান্ডা করা যায় লেজার রশ্মি দিয়ে। পদ্ধতিটিকে লেজার কুলিং বলে [1]। লেজারের মাধ্যমে প্রায় -273 ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর কাছাকাছি ঠান্ডা করলে পরমাণুর কোয়ান্টাম ধর্ম দেখা যায়।

“লেজারের মাধ্যমে প্রায় -273 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি ঠান্ডা করলে পরমাণুর কোয়ান্টাম ধর্ম দেখা যায়।”

ঠান্ডা করা না হয় আমরা শিখলাম, কিন্তু তারপর কী হলো?

সাধারণ কম্পিউটারে গণনা করতে গেলে যেমন প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টরকে আলাদা করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তেমনি কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কোনো গণনা করতে গেলে প্রত্যেকটা পরমাণুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাই এরপর আমরা শিখলাম প্রত্যেকটা পরমাণুকে কী করে আলাদাভাবে ধরে রেখে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

“আমরা শিখলাম প্রত্যেকটা পরমাণুকে কী করে আলাদা ভাবে ধরে রেখে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।”

এই এক একটা পরমাণুই কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এক একটা ট্রানজিস্টরের মতো কাজ করবে। একেই কি আমরা কিউবিট বলি?

হ্যাঁ, একেবারেই তাই। ট্রানজিস্টর-এর মধ্যে আমরা ভোল্টেজকে যে 0 আর 1 ধরি, পরমাণুতেও তেমন ইলেকট্রনের দুটো আলাদা শক্তিদশা-কে (energy level) আমরা 0 আর 1 বলি।

তফাত হলো ট্রানজিস্টরের কারেন্টে কোটি কোটি ইলেকট্রন আছে, আর এখানে আমরা একটা ইলেকট্রন নিয়েই কিউবিট বানাচ্ছি।

একেবারেই। ক্লাসিকাল কম্পিউটারে যেরকম আমরা অনেকগুলো ট্রানজিস্টর নিয়ে জটিল ক্লাসিকাল কম্পিউটার তৈরি করি, তেমনি কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও আস্তে আস্তে পরমাণুর সংখ্যা বাড়িয়ে আমরা একে আরো বড় করতে পারি।

আচ্ছা। প্রত্যেকটা পরমাণুকেও নাহয় আমরা আলাদা করে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলাম। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে গণনা করতে চাইলে আর কী করতে হবে?

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। আমরা যে বারবার পরমাণুর কথা বলছি তার মানে এই নয় যে শুধু পরমাণু দিয়েই কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানো যায়। অন্যান্য প্রযুক্তি দিয়েও কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানো সম্ভব [2]।

এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিই। প্রথমে দেখতে হবে এই পরমাণুগুলোকে “0 দশা” থেকে “1 দশা”-তে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়। এই কাজটা করা হয় লেজার রশ্মি দিয়ে। ধরো একটা শূন্যস্থানে কিছু পরমাণু আছে। আমি লেজার রশ্মি দিয়ে তার মধ্যে কোনো একটি পরমাণুর দশাকে পরিবর্তন করে দিতে পারি। এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই গণনা সম্ভব।

আচ্ছা, এটা গেল বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের ঘটনা। তারপরে আর কী কী বিকাশ হয়েছে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের প্রযুক্তিতে?

কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন-এর পরীক্ষামূলক গবেষণাতে দুটো দিক রয়েছে। একটা দিক হলো — একটা পরমাণু থেকে অনেকগুলো পরমাণু, এইভাবে বাড়িয়ে পুরো সিস্টেমটাকে কতটা বড় করতে পারি। আরেকটা দিক হলো, একটা কিউবিটকে আমরা কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

যদি আমরা গত 10-15 বছরের বিকাশ দেখি, বিজ্ঞানীরা এই দুটো দিকেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রামটা শুধু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীদের (experimentalist) নয়। বিজ্ঞানের কোনো একটা শাখায় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental science), তাত্ত্বিক বিজ্ঞান (theoretical science) এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান (engineering) একসাথে কাজ না করলে সেই শাখাটা সেভাবে এগোতে পারে না। কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন-এর ক্ষেত্রেও সবরকম বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

“ বিজ্ঞানের কোনো একটা শাখায় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental science), তাত্ত্বিক বিজ্ঞান (theoretical science) এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান (engineering) একসাথে কাজ না করলে সেই শাখাটা সেভাবে এগোতে পারে না।”

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধরো, দুটো পরমাণু অর্থাৎ কিউবিট আছে। গবেষণার চ্যালেঞ্জ-টা হলো: এদের অবস্থাকে একসাথে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যাতে সেটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কাজে লাগে।

কী ধরনের অবস্থা পরিবর্তন কোয়ান্টাম কম্পিউটার-এ কাজে লাগতে পারে? একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝা যাক। ইলেকট্রনিক্সে আমরা গেট বলে একটা জিনিস পড়ি।

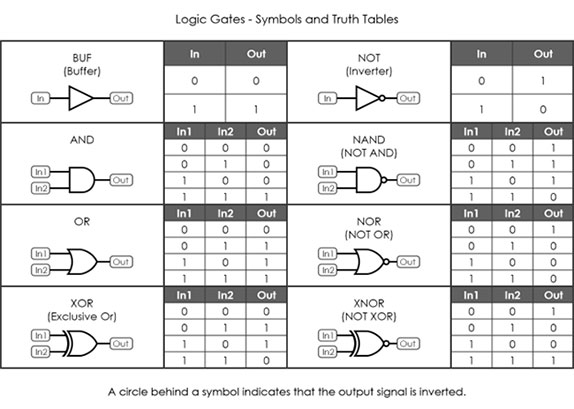

মানে লজিকাল অপারেশন (logical operation) নিয়ে যে লজিক গেট (logic gate), সেটাই?

হ্যাঁ সেটাই। ডিজিটাল যে কোনো সার্কিটে বিভিন্ন ধরনের গেট থাকে যেমন AND বা OR। AND গেটে দুটো ইনপুট যদি 1 হয় আউটপুটও 1 হয়। OR গেট-এ যে কোনো একটা ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1 হয়ে যায়।

যে কোনো ডিজিটাল গণনাকে এরকম অনেকগুলো লজিক গেটে ভেঙে ফেলা যায়। একইরকম গল্প হয় কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর ক্ষেত্রেও। সেখানেও অনেকরকম লজিক গেট রয়েছে। যেমন, একটা হয় C-NOT বা controlled NOT গেট যেখানে একটা কন্ট্রোল কিউবিট “1 দশা”-য় থাকলে একটা টার্গেট কিউবিটের দশা উল্টে যাবে — অর্থাৎ, টার্গেট কিউবিট “0 দশা”-তে থাকলে “1 দশা”-তে চলে যাবে আর “1 দশা”-তে থাকলে “0 দশা”-তে চলে যাবে।

এখানে তার মানে দুটো কিউবিট-কে কথা বলতে হবে।

হ্যাঁ, আর এই কথা বলাটা খুবই জরুরি। এবার দেখো, এতক্ষণ আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, সেখানে একটা পরমাণুতে লেজার ফেলছি এবং তাতে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু লেজার পরমাণুর সাথে কথা বলছিল, একটা পরমাণু অন্য পরমাণুর সাথে নয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা দেখালেন পরমাণুরা যদি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে তখন পরমাণু দিয়ে দুই-ইনপুট লজিক গেট বানানো যায়। যেমন ধরো, আয়নিত পরমাণু (ionized atoms) ব্যবহার করলে একটা পরমাণুর অবস্থা দিয়ে অন্য একটা পরমাণুর অবস্থাকে প্রভাবিত করা সম্ভব।

তার মানে লেজার আর একটা পরমাণু দিয়ে আমরা এক-ইনপুট লজিক গেট বানাতে পারি, বা এই নতুন প্রযুক্তি দিয়ে দুটো পরমাণুর সাহায্যে দুই-ইনপুট লজিক গেট বানাতে পারি।

একদম ঠিক। আর যে কোনো কোয়ান্টাম কম্পিউটিংকে আমরা সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিঙ্গেল লজিক গেট বা একাধিক পরমাণুর লজিক গেটে ভেঙে ফেলতে পারি। ঠিক, যেভাবে ক্লাসিকাল গণনার ক্ষেত্রে লজিক গেটে ভেঙে ফেলা হয়।

এবার ইতিহাসটা দেখা যাক। 1994-95 সালে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা উপায় বলে দিয়েছিলেন কীভাবে আমরা দুটো পরমাণুর মধ্যে কথা বলাতে পারি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার এক বছরের মধ্যেই এক্সপেরিমেন্টালিস্টরা সেটা বাস্তবে করে দেখালেন। ডেভ ওয়াইনল্যান্ড (David Weinland) এবং ক্রিস মনরো (Chris Monroe) এটা করতে সক্ষম হন।

এতটা শুনে তো মনে হচ্ছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং মোটমাট আমরা সবই বুঝে গেছি। তাহলে জিনিসটা বানাতে অসুবিধা কোথায়?

সমস্যাটা হলো, কম্পিউটারটাকে আমরা কতটা বড় (scale up) করতে পারি। 2010 সাল নাগাদ এক্সপেরিমেন্টালিস্টরা একটা জিনিস বুঝতে পারলেন, এই সাইজ বাড়ানোর সমস্যাটা অনেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

একটা ল্যাবরেটরিতে একটা-দুটো কিংবা ধরো দশটা কিউবিটও কীভাবে কাজ করে সেটা দেখানো সম্ভব। কিন্তু এটাকে আরো সিরিয়াস জায়গায় নিয়ে যেতে হলে, অর্থাৎ এমন জায়গায় যেতে হলে যেখানে শক্তিশালী একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব, তার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রচুর উন্নতি দরকার। সেজন্যই 2010 সালের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কোম্পানি আসতে শুরু করলো।

কোম্পানির কেন দরকার হলো?

ওই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তরফ থেকে প্রচেষ্টার জন্য। পড়াশুনা চলাকালীন অর্থাৎ পিএইচডির সময় একটা ছাত্র যে ধরনের কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানাতে পারবে, আর একদল পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার যে ধরনের কম্পিউটার বানাবে, তার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে। আরেকটা ব্যাপার হলো ফান্ডিং। কোম্পানিতে এই ধরনের জিনিসে টাকা ঢালার ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে তার মানে এই নয় যে ল্যাবরেটরিতে কাজ একেবারেই থেমে গেছে। এটা যেহেতু কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের একদম শুরুর সময়, এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো ল্যাবরেটরিতে সমাধানের প্রয়োজন।

“এটা যেহেতু কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের একদম শুরুর সময়, এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো ল্যাবরেটরীতে সমাধানের প্রয়োজন।”

যেটা বুঝলাম, কোয়ান্টাম কম্পিউটার বড় ভাবে করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন এবং অনেক ফান্ডিং-এর দরকার। একারণে এখন অনেক কোয়ান্টাম কম্পিউটার কোম্পানি এসেছে।

আরেকটা ব্যাপার হলো, গণনায় ভুলের মাত্রা কমানো। সেটাও বোধহয় গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

অবশ্যই, সেটার বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এখানে। আমরা যদি গত কয়েক বছরের এক্সপেরিমেন্টের রিসার্চ পেপার দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে ধীরে ধীরে ওই ভুল সংশোধনের উপরে কাজের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও এখনো আমরা বলতে পারি না যে কেউ বড় স্কেলের একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানিয়ে ফেলেছে যেখানে ভুলের মাত্রাও কম। বা সেই কম্পিউটারটা মানুষের কিছু জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমরা এখনো সেই জায়গায় পৌঁছইনি।

ছোট আকারের কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কীভাবে ভুলের মাত্রা কমানো যায় তা নিয়ে পরীক্ষার দিক থেকে আমরা গুটি গুটি পায়ে এগোতে শুরু করেছি। এখনো পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবরেটরিতে যে ছোট আকারের কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানো সম্ভব হয়েছে, সেগুলোতে নিয়ন্ত্রণটা ভালোভাবে করতে পারি আমরা।

আমরা মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে দেখতে পাই একটা বড় কোয়ান্টাম কম্পিউটার এসে মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মত সমস্যাও নাকি নির্মূল হয়ে যাবে। এটা কতটা সত্যি?

এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যারা এই ধরনের কথা বলে তারা অনেকেই হয়তো এর পেছনে বিজ্ঞানটা সেভাবে বোঝে না। আবার যেহেতু বিভিন্ন কোম্পানি তাদের নিজেদের পয়সা খরচ করছে এখানে, তাই একটা ব্যবসায়িক দিক থেকেও অনেকে দেখছে।

তবে আমি যেহেতু এই শাখায় ব্যবসায়িক দিকের বাইরে কাজ করি, আমি বলতে পারি যে অন্তত গত দশ-পনেরো বছরে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এ যতটা উন্নতি হয়েছে, সেটা সত্যিই উত্তেজনার কথা। তবে এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান আমাদের খুঁজে পেতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে হবে না।

খুব নিকট ভবিষ্যতেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি হয়ে যাবে এরকম বলাটা অনেকটা বাড়িয়ে বলা। এবং এটার কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। আমাদের আশাবাদী থাকতে হবে, যাতে আমরা আগামী দশকের মধ্যে এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে কিছু মজাদার সমস্যার সমাধান করতে পারি। সতর্কও থাকতে হবে যাতে ভুল বা অতিরিক্ত উচ্চাশা না তৈরি হয়ে যায়।

নতুন প্রযুক্তি, অসীম সম্ভাবনা, আমরা আশাবাদী হতেই পারি।

একদম!

(এই লেখাটি মূল ইন্টারভিউ থেকে লিপিবদ্ধ করেছে স্বপ্ননীল জানা।)

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[1] লেজার কুলিং (laser cooling) নিয়ে আরো জানতে ‘বিজ্ঞান’ পত্রিকায় পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে লেখাটি পড়ো।

[2] আধানহীন পরমাণু ছাড়াও অন্যভাবেও কোয়ান্টাম গণনা করা যায়। যেমন, আধানযুক্ত আয়ন (ion) বা সুপারকন্ডাক্টরের মাধ্যমে।