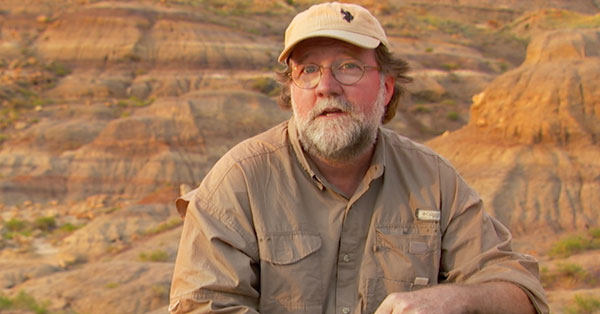

নিচের ইন্টারভিউটা Night Science নামে একটা podcast-এর একটি episode-এর অনুবাদ। মূল podcast episode-টা এখানে পাবেন। এখানে পডকাস্ট -এর দুই প্রশ্নকর্তা ইতাই ইয়ানাই (Itai Yanai) ও মার্টিন লার্চার (Martin Lercher) বিজ্ঞানী শন ক্যারল-এর (Sean Carroll) সাথে আলোচনায় বসেছেন। শন ক্যারল-কে বিবর্তনীয় ডেভেলপমেন্টাল জীববিদ্যার (evolutionary developmental biology বা সংক্ষেপে evo devo) একজন পথিকৃৎ হিসেবে দেখা হয়। বিবর্তনকে আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে যে বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রুণ অবস্থা থেকে বিকাশের মধ্যে মিলগুলো দেখতে হবে, এই ধারণাটা শন-এর পিএইচডি এবং পোস্টডক্টরাল গবেষণা থেকে এসেছিলো। কিন্তু এছাড়াও ওনার আরেকটা পরিচয় রয়েছে। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিতে উনি সবরকম মাধ্যমের সাহায্য নিয়েছেন এবং সর্বত্রই ছাপ রেখে গেছেন। ওনার দুটো বিখ্যাত বই Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo-Devo and the Making of the Animal Kingdom এবং Remarkable Creatures: Epic Adventures in the Search for the Origin of Species সর্বস্তরের বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য। এছাড়াও চলচ্চিত্রের জগতেও উনি কাজ করেছেন। যেমন, সাম্প্রতিককালের পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় ডকুমেন্টারি All that breathes ছবিটাতে উনি একজন প্রযোজক ছিলেন। এই পডকাস্ট-এ শন ক্যারল আমাদের বলছেন, কিভাবে একসাথে ভালো বিজ্ঞানী এবং গল্পকার দুটোই হওয়া যায়। দুই অংশে প্রকাশিত ইন্টারভিউ-এর এটি প্রথম অংশ।

মার্টিন: তুমি তো অনেকরকমের ভূমিকা পালন করেছো। কিন্তু সবার আগে গবেষক হিসেবে তোমার অসাধারণ কাজগুলোর কথা বলা যাক। যদি একটু বলো, তোমার বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিটা ঠিক কীরকম?

শন: একদম মোদ্দা কথা দিয়ে যদি শুরু করি, আমি প্রাণিজগতটাকে ভালবাসি, সত্যিই খুব ভালবাসি। একটা ছোট্ট কুকুরছানাকে কোলে নিলে যে অনুভূতিটা তোমার হয়, ঐটা আমার হয় সাপ, স্যালামান্ডার থেকে শুরু করে হাতি, সবকিছুকে নিয়ে। এই প্রাণিজগতটার নানান ঘটনা, তাদের দেহের গঠন, সেই গঠনের পিছনের বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস, সবকিছুই আমার ভালো লাগে। সত্যি কথা বলতে কি — অন্তত আমার জন্য এটা সত্যি — এই জগতটার সাথে আমার একটা প্রগাঢ় হৃদয়ের সংযোগ রয়েছে। তাই গবেষণাটা শুধুমাত্র আমার কাছে মস্তিষ্ক সঞ্চালন নয়, তার থেকে একটু বেশিই।

ইটাই: তুমি যে সাহস করে তোমার আবেগের জায়গাটা এবং সৌন্দর্য্যবোধ বা নান্দনিকতার জায়গাটা তুলে ধরছো, সেটা বেশ লাগছে। লোকে তো ভাবে, বিজ্ঞানীরা শুধু তথ্য আর যুক্তির জগতেই বিচরণ করে।

শন: বাজে কথা। (হেসে) হতে পারে কিছু বিজ্ঞানী এরকম, কিন্তু মোটের উপর এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমি গত কয়েক দশক ধরে গবেষণার মধ্যে রয়েছি। লক্ষ্য করেছি, কেন জানি আমাদের মধ্যে আবেগের জায়গাটাকে দমিয়ে রাখার একটা চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলে। সুন্দর জিনিস দেখে ইন্দ্রিয়ের আরাম হচ্ছে, এই ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে থাকে।

কিন্তু এটা মানতে সমস্যাটা কোথায়? হয়তো তোমার কিছু একটা ভালো লাগে স্রেফ সেটা সুন্দর বলে, বা সেই জাতীয় কিছু। অমনি লোকে ভাবতে শুরু করবে, এ নিশ্চয় শখের জন্য কাজ করছে, কাজের মধ্যে সেই গভীরতা নেই। কিন্তু আমার মনে হয় — আচ্ছা, এই যে তোমরা, এত বিজ্ঞানীর সাথে পডকাস্ট করো, জিজ্ঞেস করো তো তাদের, কোত্থেকে তাদের অনুপ্রেরণা আসে? একদম চেপে ধরে থেকো না-জানা পর্যন্ত। জানার চেষ্টা করো, ঠিক কোথা থেকে তারা কাজ করার রসদ পায়? সব ছেড়ে তারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে কেন?

এই যে আবেগের জায়গাটা, শেষমেশ এটাই কিন্তু তোমাকে টিকিয়ে রাখে। এ-পথে অনেক সংগ্রাম রয়েছে, ব্যর্থতা রয়েছে এবং পথটা খুব দীর্ঘ। এই দীর্ঘ পথে তুমি যে এত লম্বা সময় ধরে লেগে থাকবে, বিষয়টার সাথে একটা গভীর নাড়ির টান ছাড়া তার পিছনে আর কীই বা কারণ থাকতে পারে?

মার্টিন: বিজ্ঞানীরা যে আবেগের জায়গাটা চেপে রাখে, পুরোটাই বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা হিসেবে দেখায়, এর বোধহয় একটা কারণ আছে। আসলে আমাদের শেখানো হয়েছে যে গবেষণাপত্র লেখার সময় আমাদের সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক জায়গা থেকে আসতে হবে। যা প্রমাণ আছে, তার ভিত্তিতে যতটা বলা যায়, তাতেই সীমিত থাকতে হবে। সেখানে আবেগের কোনো জায়গা নেই।

কিন্তু বাস্তবে যেটা হয়, যেটা Michael Stevens তাঁর The Knowledge Machine বইটাতে বলেছিলেন, যদি তুমি তোমার কাজ নিয়ে আবেগতাড়িত না হও, তাহলে খুব বেশিদূর তুমি যেতে পারবে না।

শন: এবং তোমার পাঠক বা শ্রোতাদের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তারাও কোনো না কোনো আবেগ দ্বারাই চালিত হয়।

আমরা মানুষরা আসলে একটা গল্প বলিয়ে প্রজাতি, গল্প শুনতেও ভালবাসি। লোকে বিনোদনের সময়টা কেমনভাবে কাটায়, সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে। অবসর সময়ে তারা সিনেমা দেখে, পডকাস্ট শোনে বা এরকম ধরনের কিছু একটা করে। বিজ্ঞানকেও এই জায়গাটাতে আসতে হবে। যদি জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে হয়, আগে দেখতে হবে তারা কোথায় বসে রয়েছে। নিজের জায়গায় এঁটে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের পুরোহিতমণ্ডলী চায় যে আমরা বিশেষভাবে আচরণ করি, বিশেষভাবে কথা বলি, কিন্তু জনসাধারণ তো আছে অন্য জায়গায়। যদি বিজ্ঞানীরা এটা না বোঝে যে হৃদয়ের জগতটা বেশিরভাগ লোকের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, তাতে বিজ্ঞানেরই ক্ষতি। বিজ্ঞানকে তাদের হৃদয়ের মধ্যে জায়গা করে নিতে হবে, মস্তিষ্কের মধ্যে সীমিত থাকলে চলবে না।

ইটাই: খুব ইন্টারেস্টিং। তুমি দুটো জিনিস ছুঁয়ে যাচ্ছো। এক হলো, কাজটাকে ভালো লাগতে হবে বা কাজের সাথে একটা আবেগ বা সৌন্দর্য্যবোধ জড়িয়ে থাকতে হবে।

আর এই গল্প বলার ব্যাপারটা, এটা কি আরেকটা দিক? তোমার কি মনে হয়? আমার যেটা এত ভালো লাগে, সেটা সবার কাছে বোধগম্য করে তুলতে হলে আমাকে এমনভাবে বোঝাতে হবে যাতে সবাই সেটা বুঝতে পারে, সবাই এর মধ্যে খুব সহজেই ঢুকে পড়তে পারে।

আমি তোমাকে আজকের দিনের একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে ভাবি। গত পঁচিশ বছর ধরে দেখে আসছি, তোমার গল্প বলার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে, তুমি যে এভাবে গল্প বলতে পারো, তার পিছনে রহস্যটা কী?

শন: রহস্যটা কী? (হেসে) ঐটা কিন্তু দারুণ ছিল —

ইটাই: প্রশ্নটা সোজা মানছি।

শন: প্রশ্নটা নয়, প্রশ্নটাতে যেভাবে এলে, তার কথা বলছি। ওই যে উপাধিটা আমাকে দিলে, ওর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। তোমাকে এর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ইটাই: সবটাই সত্যি কিন্তু।

শন: সে জানি না, কিন্তু আমার সমাধি ফলকের উপর যদি কিছু লেখা থাকে, এইটা লেখা থাকলে আমি সবথেকে খুশি হবো — “লোকটা গল্প বলতো ভালো।”

ইটাই: দারুণ বললে তো! সমাধি ফলকে লেখা থাকবে — শন ডি ক্যারল: লোকটা গল্প বলতো ভালো।

(সবাই হাসলো।)

শন: দেখো, ব্যাপারটা হলো, যদি এমন একটা কাজের কথা বলো যেটাতে গত কয়েক দশক ধরে আমি সবথেকে বেশি উৎসাহ পেয়েছি, সেটা হলো, অন্য লোকের গবেষণা নিয়ে জানতে। এইটাতে আমি ভীষণ মজা পাই। ভেবে দেখো, যত গবেষণার কথা তুমি সারা জীবনে জানবে, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ বা আরো বেশি অন্য লোকের করা। তাই, অন্য লোকের কাজ নিয়ে জানার মধ্যে মজা পাওয়া একটা স্বাস্থ্যকর ব্যাপার (হাসি)।

আর লোকের মুখে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে শুনতে বিশেষ করে ভালো লাগে। জানতে ভালো লাগে, কোত্থেকে তাদের অনুপ্রেরণা এলো, কী ধরনের পথ তাদের বেছে নিতে হয়েছে, কোথায় বাধার সম্মুখীন হয়েছে, আবিষ্কারের সেই রোমহর্ষক মুহূর্তটা, এই ধরনের বিষয়গুলো। নিঃসন্দেহে এটা দারুণ ব্যাপার যে আমি এতদিন ধরে অনেক ভালো টিম-এর সাথে মিলে মৌলিক গবেষণা করতে পেরেছি। কিন্তু সেই আনন্দটা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে আরো অনেক লোকের কাজের সাক্ষী থাকতে পেরে — কখনো এই বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের একটা অংশ হয়ে, আবার কখনও সখনও গল্প বলার ছুতোয়।

মার্টিন: তাহলে আরেকটু বলো, তোমার গল্পগুলো দাঁড় করাও কী করে? এরকম কোনো ফর্মুলা আছে কি যেটা দিয়ে লোকে আরো ভালো গল্প বলতে পারবে?

শন: আবেগের জায়গাটা খোঁজো। ব্যাস, এইটুকুই। তিনটে শব্দ: আবেগের জায়গাটা খোঁজো।

মার্টিন: হুঁ, আবেগের জায়গাটা খোঁজো…

শন: আমি অনেকের কাছ থেকে এটা শিখেছি। বিশেষত সিনেমা পরিচালকরা জানেন, তাদের মাধ্যমটা পুরোটাই আবেগকে ঘিরে।

আমি ব্যাপারটাকে দু-ভাগে ফেলতে পারি। সিনেমার কথাই ধরা যাক। জীবনে যত সিনেমা দেখেছো, তার কথা ভাবো, সে ডকুমেন্টারি হোক কি বানানো গল্প। ডকুমেন্টারি-র কথা মনে এলে প্রশ্ন করো — সেটা কি কোনো একটা বিষয়কে ঘিরে ছিল? নাকি সেটা কোনো এক বা একাধিক মানুষকে নিয়ে ছিল? উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, বিষয়টি হল জেনেটিক মেডিসিন। সেই বিষয়টি নিয়ে গল্প বলার সময় জেনেটিক মেডিসিনের জগতের কোনো পথপ্রদর্শক বা কোনো রোগী যার চিকিৎসা হয়েছে সেই মেডিসিনের সাহায্যে, তাদের গল্প বলা যেতে পারে। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে এইটা করলে ডকুমেন্টারিটা অনেক বেশি মানুষজনকে ছুঁয়ে যাবে।

এর মানে এই নয় যে আমরা তথ্যভিত্তিক গল্পগুলো বলবো না, তাদেরও জায়গা আছে। যেমন, অনেক লোকের মতামত নিয়ে সার্ভে করে যে ধরনের গল্প পাওয়া যায়, সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সেইসব গল্প, যেগুলো কয়েকজনের গভীরে গিয়ে তাদের অনুপ্রেরণার জায়গাটা, আবেগের জায়গাটা হাতড়ে বার করে, সেগুলোই লোকের কাছে পৌঁছতে পারে বেশি। মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে হবে। যদি তুমি একটা বিষয় নিয়েই কথা বলো, তাহলে তুমি কিছু তথ্য দিচ্ছো মাত্র। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি শুধু সেই তথ্যগুলো দেওয়া না লোকের ভিতর একটা সহমর্মিতা জাগানো? যে গল্পগুলো দ্বিতীয় বস্তুটি করতে পারে, সেই গল্পগুলোই হয় বেশি শক্তিশালী।

ইটাই: তোমার কথা শুনে তোমারই Endless forms most beautiful বইটার একটা বিশেষ জায়গা মনে পড়ে যাচ্ছে। তুমি সেখানে ড্রোসোফিলা ভ্রূণ নিয়ে তোমার গবেষণার কথা বলছিলে।

সেই গবেষণাতে কোনো একটা বিশেষ প্রোটিনের অবস্থান খুঁজে বার করার চেষ্টা হচ্ছিল। এই জিনিসটা শুনতে বেশ ভারিক্কি, কিন্তু তুমি গল্পটা বলেছিলে একদম অন্যরকমভাবে।

তুমি বলছিলে তোমার কথা। কীভাবে একদম নিরাশ হয়ে পড়েছিলে এবং এর আগে সবরকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলে। এই বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট-টা কাজ না করলে আর কোনো অস্ত্রই বেঁচে থাকবে না তোমার কাছে। সেটাই ছিল শেষ চেষ্টা এবং… সেটা কাজ করলো! তুমি প্রত্যাশিত নকশাটা দেখতে পেলে! আহ্, কি দারুণ সেই মুহূর্তটা!

শন: হ্যাঁ, কাজ করেছিল বটে।

ইটাই: কাজ করেছিল এবং তোমার সেই কথাগুলো আমার এখনো মনে আছে। তার কারণ, আমি তোমার ব্যথাটা অনুভব করতে পারছিলাম। তোমার অবস্থাটার প্রতি একটা সহমর্মিতা জন্মেছিল আমার মধ্যে।

শন: আমার অবাক লাগছে, দারুণ লাগছে যে তোমার ওই বইটার ওই ছোট্ট জায়গাটা মনে আছে। যে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলাম, সেটা বিজ্ঞানী হিসেবে আমার জন্য খুব জরুরি ছিল।

পোস্টডক্টরাল গবেষণার প্রথম আঠারো মাসের শেষে আমার দেখানোর মত কিচ্ছু ছিল না। এমন একটা জিনিস চেষ্টা করছিলাম যার জন্য আগে থেকে কেউ রেসিপি লিখে যায়নি। কোনো একটা জিনিস আদৌ কাজ করবে কিনা, সে নিয়ে আগে থেকে কোনো ধারণাই আমার ছিল না। যেগুলো মনে হচ্ছিল কাজ করা উচিত, সেইগুলো করছিলাম। আমার রেসিপি বইয়ের শেষ পাতায় এসে পৌঁছেছিলাম।

এবার কী? ওই সময়ে বসে তুমি কিন্তু জানো না কী হবে, আদৌ পাঁচিলের ওপারে যেতে পারবে কিনা। যদি পেরোতে না পারো, তাহলে কী করবে বাকি সময়টা? সেই রাত্রে কিন্তু পাঁচিলটা মুছে গেল এবং তার ওপারে প্রায় অসীম আনন্দের রসদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওই মুহূর্তের পর থেকে হাজার হাজার এক্সপেরিমেন্টের ছক আমাদের মাথায় আসতে থাকে।

কিন্তু সেসব তো ওই এক্সপেরিমেন্ট-টা করার সময় জানতাম না। এইটুকুই জানতাম যে আইডিয়ার ভাঁড়ার শূন্যে এসে ঠেকেছে। দিনের পর দিন তুমি একই জিনিস করে যাচ্ছো, তাছাড়া এটা সেটা গন্ডগোল হয়েই থাকে এই লাইনে। কিন্তু এসবের মধ্যে তুমি এরকম কখনোই ভাবছো না যে আজকে একটা বড়সড় ব্যাপার হতে চলেছে। (সবাই হাসে) তুমি শুধু দিনের পর দিন একই ধরনের জিনিস করে চলেছো। এবং হঠাৎ করে একদিন সেই মুহূর্তটা এসে গেল!

এই ধরনের একটা মুহূর্ত, একটা অভিজ্ঞতাকে বোঝাতে একটা বিশেষ গল্প বলতে আমি ভালবাসি। সংগীতশিল্পীদের খুব বড় ভক্ত আমি। ওদের নিয়ে তৈরি ডকুমেন্টারি দেখতে খুব ভালবাসি, দেখেওছি গত পাঁচ-ছয় দশক ধরে যতগুলো জনপ্রিয় হয়েছে। পল সাইমনের একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম। প্রশ্ন করা হচ্ছিল তাঁর গান লেখার পদ্ধতি নিয়ে। Bridge over troubled water নিয়ে বলছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না ঠিক সুরটা, হঠাৎ করে সেটা এসে গেল। আর সেটা আসার ফলে যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল তার মধ্যে, সেটার সাথে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। ওনার ভাষায়, সেই অনুভূতিটা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে বারেবারে সেই অনুভূতিটা তিনি পেতে চান। এটাই তাকে দশকের পর দশক সংগীতকার হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে।

আমি এই কথাগুলো খুব বিশ্বাস করি। ফিরে দেখলে খেয়াল হয় যে আমি একটা বিশাল সময় ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম, যতটা সম্ভব চালিয়ে যাচ্ছিলাম, দেড় বছর ধরে হাতে কিছু ছিল না, এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা চলে এলো। হঠাৎ করে অনেক ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব হয়ে উঠলো। আমি জানি না, কীভাবে কাউকে এই পথে পরিচালিত করে যায়। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে অনেকদিন ধরে খরা চলবে। তুমি জানবে না কবে সেই খরার অবসান হবে। কিন্তু তোমাকে খুঁড়ে যেতে হবে যতক্ষণ না জল খুঁজে পাচ্ছো। এবং একটু জলের চিহ্ন দেখলেই পাগলের মত খুঁড়তে থেকো।

এটা দুই-অংশে প্রকাশিত ইন্টারভিউ-এর প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখবো, গল্প বলার এই প্রচেষ্টাটা গবেষণাপত্র লেখাতেও কীভাবে কাজে লাগতে পারে। ইন্টারভিউটা পডকাস্ট স্রষ্টাদের অনুমতি সহ অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন অপাবৃতা চক্রবর্তী এবং অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।