২০২০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন রজার পেনরোজ, আন্দ্রিয়া ঘেজ ও রাইনহার্ড গেনজেল। তাঁদের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণায় ঘটেছে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের এক অতি উৎকৃষ্ট সমন্বয়, বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ এবং অসাধ্যসাধনের জেদ – মানুষের এই দুই অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জ্বল সংমিশ্রণ। এই প্রবন্ধে তাঁদের সেই গবেষণার কাজগুলিকে সহজ ভাষায় আলোচনা করার একটি প্রচেষ্টা করলাম।

কৃষ্ণগহ্বরের তাত্ত্বিক সম্ভাবনা

আমরা সবাই কমবেশি শুনেছি যে ‘ব্ল্যাক হোল’ বা কৃষ্ণগহ্বর হলো এমন একটি বস্তু যার মহাকর্ষবল এতো বেশি যে আলোও সেখান থেকে বেরতে পারে না। যদি খুব ছোটো জায়গায় অনেক ভর ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে — যেমন গোটা পৃথিবীটা যদি সঙ্কুচিত হয়ে একটা সর্ষেদানার সমান হয়ে যায় এবং তার ভর একই থাকে — তাহলে সেখানে মহাকর্ষবল ওইরকম বেশি হতে পারে।

এই সম্ভাবনা নিউটনীয় মহাকর্ষতত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে, যদিও আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশ করার আগে বিজ্ঞানীমহলে এই বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয়নি। এক কথায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ হলো স্থান-কাল (space-time) [১] সংক্রান্ত কিছু সমীকরণের সমন্বয়। সেগুলিকে একত্রে আইনস্টাইন সমীকরণ বলা হয়। কৃষ্ণগহ্বর হলো স্থান-কালে একটি তথাকথিত অদ্বৈত বিন্দু (singularity)। সহজ ভাষায় বললে তার ঘনত্ব অসীম।

আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৯১৬ সালে বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জসচাইল্ড দেখালেন যে কৃষ্ণগহ্বর হলো আইনস্টাইন সমীকরণের একটি সমাধান। অর্থাৎ আইনস্টাইন সমীকরণ অনুযায়ী বিশেষ অবস্থায় স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দু তৈরি হতে পারে। সোয়ার্জসচাইল্ডের সমাধান থেকে আরও দেখা গেল, যে কেন্দ্রীয় ভরটিতে এই অদ্বৈত বিন্দু তৈরি হবে তার চারপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি গোলীয় তল থাকবে যার ভিতরে পদার্থ ও আলো ঢুকতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না। এই তলকে বলা হয় ঘটনা-দিগন্ত (event horizon)।

আইনস্টাইন-এর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার পর কৃষ্ণগহ্বর থাকার তাত্ত্বিক সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠলো।

কিন্তু, এরপরেও আইনস্টাইন সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে চালু ধারণাটি ছিল যে যদিও খাতায় কলমে এরকম একটি সমাধান রয়েছে, আসলে প্রকৃতিতে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আইনস্টাইন সমীকরণের সমাধান করার জন্য সোয়ার্জসচাইল্ড যেসব শর্ত ধরে নিয়েছেন, যেমন গোলীয় প্রতিসাম্য (spherical symmetry), প্রকৃতিতে সেই ধরণের সরলীকৃত পরিস্থিতি কখনোই তৈরি হবে না। এরপর বেশ কিছুদিন এই নিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯২০-র দশকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকাশ পদার্থবিজ্ঞানের জগতে এক নতুন বিপ্লব নিয়ে এসেছে। ১৯৩০-এর দশকে শুরু হয়েছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বের বেশীরভাগ পদার্থবিদ এইসব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ‘কোয়েজার’ (quasar) নামক এক নতুন ধরনের মহাজাগতিক বস্তু আবিষ্কার করেন। নানা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে এগুলি আকারে আমাদের সৌরজগতের চেয়ে বড় নয় কিন্তু এগুলির ঔজ্জ্বল্য একটি গ্যালাক্সি তথা ছায়াপথের সমান অর্থাৎ, সূর্যের প্রায় দশ হাজার কোটি গুণ। একটি ছোটো জায়গা থেকে এত বিপুল পরিমাণে শক্তির বিকিরণ কিভাবে হতে পারে? এমনকি তারাদের শক্তির উৎস যে নিউক্লীয় সংযোজন (nuclear fusion) সেই পদ্ধতিও এতোটা ক্রিয়াশীল নয়।

তখন কেউ কেউ বললেন যে এই কোয়েজারগুলির কেন্দ্রে যদি একটি কৃষ্ণগহ্বর থাকে তাহলে তার চারপাশের বস্তু সেই কৃষ্ণগহ্বরের আকর্ষণে তার মধ্যে পড়ে যাবার আগে প্রচুর পরিমাণে শক্তি বিকিরণ করবে এবং সেই ক্ষেত্রে খুব ছোটো জায়গা থেকে এত বেশি মাত্রায় বিকিরণ সম্ভব। এছাড়াও মহাবিশ্বের বিগব্যাং তত্ত্ব সেই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক অংশের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু, এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং, অতীতে কোনো এক সময়ে আমাদের মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল একটি অসীম ঘনত্ত্বসম্পন্ন অবস্থা তথা অদ্বৈত বিন্দু থেকে। এইসব বিভিন্ন কারণে মহাবিশ্বে অদ্বৈত বিন্দুর উপস্থিতি সম্ভব কিনা তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন।

এঁদেরই মধ্যে একজন ছিলেন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ রজার পেনরোজ। তিনি ১৯৬৫ সালে প্রথমবারের জন্যে অভ্রান্তভাবে দেখালেন যে সোয়ার্জসচাইল্ডের ধরে নেওয়া শর্ত ছাড়াও স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দু তথা কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয় কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা-দিগন্তে বা তার ঠিক বাইরে ও ভিতরে স্থান-কালের ধর্ম কী হবে তাও তিনি নিখুঁত অঙ্ক কষে দেখালেন। এই ধরণের ব্যাখ্যা আরও কার্যকরভাবে করার জন্য তিনি এক বিশেষ ধরণের রেখাচিত্র ব্যবহার করলেন যা পরবর্তীকালে পেনরোজ ডায়াগ্রাম নামে পরিচিত হয়। পেনরোজের এই গোটা তাত্ত্বিক ফলাফলকেই এককথায় বলা হয় সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য। তাঁর এই গবেষণা প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানীমহলে অনেকেই এটা মেনে নিলেন যে মহাবিশ্বে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব না থাকাটাই হবে বিস্ময়কর। এই কাজের জন্যেই ২০২০ সালের নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক অংশ পেলেন রজার পেনরোজ।

এই প্রসঙ্গে আরও দু’জন বিজ্ঞানীর কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন স্টিফেন হকিং। পেনরোজ ১৯৬৫ সালে ওই গবেষণাপত্র প্রকাশ করার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর তত্ত্বকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে হকিং দেখান যে আমাদের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের অতীতেও অদ্বৈত বিন্দু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী কয়েক বছরে হকিং আরও কয়েকজন সহযোগী বিজ্ঞানীদের সাথে অনেকগুলি গবেষণাপত্র লিখে প্রমাণ করেন যে আমাদের মহাবিশ্বের অতীতে অদ্বৈত বিন্দু থাকা অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে ১৯৭০ সালে হকিং ও পেনরোজ আরেকটি গবেষণাপত্রে স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দু থাকার শর্ত কী হওয়া উচিৎ তার বিশদ বর্ণনা দেন যাকে এখনও অবধি সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্যের সব চেয়ে প্রামাণ্য সংস্করণ বলে ধরা হয়। স্টিফেন হকিং জীবিত থাকলে তিনি এই নোবেল পুরস্কারের একজন দাবিদার হতেন নিঃসন্দেহে।

হকিং ও পেনরোজ আরেকটি গবেষণাপত্রে স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দু বা সিঙ্গুলারিটি থাকার শর্ত কি হওয়া উচিৎ তার বিশদ বর্ণনা দেন।

দ্বিতীয়জন হলেন কলকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অমল কুমার রায়চৌধুরি তথা একেআর। ১৯৫০-এর দশকের প্রথম ভাগ। একেআর তার কিছুদিন আগে এমএসসি পাশ করেছেন। প্রথমে আশুতোষ কলেজে ও পরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অফ সায়েন্স নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী পদে থাকাকালীন তিনি স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দু থাকতে পারে কিনা তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি স্থান-কালের বক্রতলে (curved space-time) মুক্ত কণা ও আলোর গতিপথ কি হওয়া উচিৎ তার গাণিতিক হিসেব করেন। সেই হিসেব থেকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে স্থান-কাল যদি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব মেনে চলে তাহলে ওই গতিপথগুলি পরস্পরের দিকে সরে যাবে এবং একটি বিন্দুতে মিলিত হতে পারবে। এর থেকে পরোক্ষভাবে দেখানো সম্ভব যে স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দু থাকতে পারে।

ওই সমীকরণ ‘রায়চৌধুরি সমীকরণ’ নামে পরিচিত এবং বর্তমানকালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়ক যে কোনো পাঠ্য বইয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গোলীয় প্রতিসাম্যের শর্ত না ধরে নিয়েও যে স্থান-কালে অদ্বৈত বিন্দুর অস্তিত্ব গাণিতিকভাবে দেখানো সম্ভব এটাই ছিল তাঁর কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। এটিকে বলা যায় সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্যের একটি প্রাথমিক ধাপ। রজার পেনরোজ ও তাঁর পরবর্তী বিজ্ঞানীরা সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য ও তার নানান দিক নিয়ে যত গবেষণা করেছেন রায়চৌধুরি সমীকরণ সেই সব কাজেরই অন্যতম ভিত্তি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যত গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে একেআর-এর এই কাজ অগ্রগণ্য। পেনরোজ, হকিং, এবং তাঁদের সহযোগী বিজ্ঞানীরা তাঁকে নামে চিনতেন এবং পরবর্তীকালে রজার পেনরোজ কলকাতায় তাঁর সাথে দেখা করে সৌহার্দ্যবিনিময় করেছিলেন। গবেষণার সেরকম কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ও কোনো উপদেষ্টা ছাড়া অমল কুমার রায়চৌধুরি যেভাবে বিশ্বমানের গবেষণা করে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফলাফল পেয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা বিরল।

গবেষণার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও উপদেষ্টা ছাড়া অমল কুমার রায়চৌধুরি যেভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফলাফল পেয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা বিরল।

কৃষ্ণগহ্বরের পর্যবেক্ষণ

পেনরোজের গবেষণার মাধ্যমে মহাবিশ্বে কৃষ্ণগহ্বর সত্যিই থাকতে পারে, এই সম্ভাবনা প্রকট হলেও পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হাতেনাতে বিচার না করে কিছু মেনে নেওয়াটা বিজ্ঞানের সংজ্ঞার বাইরে। তাই এরপর শুরু হলো কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব সরাসরি পর্যবেক্ষণের নানা প্রচেষ্টা। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের পর্যবেক্ষণ সহজ নয়। কারণ, সেখান থেকে কোনো আলো তথা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নির্গত হয় না।

একমাত্র উপায় হলো কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি থাকা অন্যান্য বস্তুর উপর তার মহাকর্ষীয় প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে পরোক্ষভাবে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা। এদিকে সদ্য আবিষ্কৃত কোয়েজারগুলির কেন্দ্রে কৃষ্ণগহ্বর আছে ধরে নিয়ে দেখা গেল তাদের বিপুল পরিমাণ বিকিরণ তো বটেই সেই সাথে তাদের বর্ণালি ও অন্যান্য নানা ধর্ম খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। সুতরাং তাদের কেন্দ্রে যে সত্যিই কৃষ্ণগহ্বর আছে সেই তত্ত্ব বিজ্ঞানীমহলে কিছুটা স্বীকৃত হলো।

এরপর ১৯৮০-র দশকে বিজ্ঞানীরা নানা বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে শুধু কোয়েজার নয়, সমস্ত গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের কেন্দ্রেই থাকতে পারে একটি করে কৃষ্ণগহ্বর। কোয়েজারের ক্ষেত্রে তার চারপাশের অনেক বস্তু তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণগহ্বরটিতে গিয়ে পড়ছে এবং পড়ার আগে বিপুল পরিমাণে শক্তি বিকিরণ করছে। কিন্তু বাকি ছায়াপথগুলির ক্ষেত্রে কৃষ্ণগহ্বরটির চারপাশে যথেষ্ট পরিমাণে উপাদানের সরবরাহ নেই। সুতরাং, সেখান থেকে কোয়েজারের মতো বেশি মাত্রায় বিকিরণ হচ্ছে না। তাই কৃষ্ণগহ্বরটি রয়েছে অন্তরালে। তাহলে কি আমাদের ছায়াপথ আকাশগঙ্গার (Milky Way) কেন্দ্রেও রয়েছে একটি কৃষ্ণগহ্বর?

কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের উপায় হলো কাছাকাছি থাকা অন্যান্য বস্তুর উপর তার মহাকর্ষীয় প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা।

আকাশগঙ্গার কেন্দ্র আমাদের থেকে ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে এই দূরত্ব নগণ্য। তার থেকে কোটিগুণ দূরের মহাজাগতিক বস্তু অনায়াসে ধরা পড়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে। তাহলে তো একবার ভালো করে আকাশগঙ্গার কেন্দ্র অঞ্চলটি পর্যবেক্ষণ করলেই সেই কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ মিলবে।

১৯৯০-এর দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেই চেষ্টায় লেগে পড়লেন। কিন্তু, সেই পথে অনেক বাধা। আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নক্ষত্রের ঘনত্ব খুব বেশি এবং নক্ষত্রের জীবনচক্রের কোনো কোনো পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা নক্ষত্রদের থেকে তাদের চারপাশের মাধ্যম অর্থাৎ আন্তর্নক্ষত্র মাধ্যমে (interstellar medium) এসে মেশে। এই মহাজাগতিক ধূলিকণা আলোর গতিবিধিতে বাধা দেয়। ফলে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কোনো তারা থেকে যে দৃশ্যমান আলো বেরোয় তার মাত্র দশ কোটি ভাগের এক ভাগ আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এসে পৌছাতে পারে।

কিন্তু, সব তারাই অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও (infrared wavelength) বিকিরণ করে এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিকে খুব একটা বাধা দিতে পারে না। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথমেই বুঝলেন যে দৃশ্যমান আলো দিয়ে এই পর্যবেক্ষণ করা যাবে না। ব্যবহার করতে হবে অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এবং খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র যাতে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কোনো তারা থেকে খুব ক্ষীণ আলোকসংকেত এলেও ধরা যায়।

পৃথিবীতে দৃশ্যমান এবং অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ শনাক্ত করার সব চেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র সেই সময়ে ছিল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনা কিয়া পর্বতচূড়ায় অবস্থিত একজোড়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র কেক ১ ও কেক ২ (Keck I and Keck II)। তারা এতোই শক্তিশালী যে কলকাতার মতো শহরের সব মানুষ যদি একসাথে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকান তাহলে যতোটা আলো প্রতি সেকেন্ডে তাদের চোখে ঢুকবে শুধুমাত্র কেক ১ ও কেক ২ প্রতি সেকেন্ডে শনাক্ত করে তার সমপরিমাণ আলো। শুধু তাই নয়, চাঁদের উপর মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকা দুটি জিনিসকে পৃথিবী থেকে আলাদা করে সনাক্ত করতে পারবে এই দূরবীক্ষণ। এই মহাযন্ত্রদুটিকে চালু রাখতে সারা বছর ওই পর্যবেক্ষণাগারে কাজ করে চলেছেন অনেক বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও কর্মচারী; এবং দৈনিক খরচ হচ্ছে আনুমানিক এক লক্ষ মার্কিন ডলার।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলস-এর (UCLA) জ্যোতির্বিজ্ঞানী আন্দ্রিয়া ঘেজ এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৯৯৫ সালে কেক (Keck) দূরবীক্ষণ ব্যবহার করে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। আমরা জানি যে বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। বায়ুমণ্ডলকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য চলছে নানা আন্দোলন, দেশবিদেশে পাশ হয়েছে বহু আইন। কিন্তু, জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে বায়ুমণ্ডল একটি প্রতিবন্ধক বিশেষ। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে আসার সময় আলোকরশ্মির ধর্মের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে দূরবীক্ষণে যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় তা হয় বিকৃত। এটি প্রধানত ঘটে কারণ আমাদের আবহাওয়ামণ্ডলের মধ্যে বায়ুস্তরগুলি স্থির নয়। বায়ুপ্রবাহের জন্যে সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে বায়ুমণ্ডল বাধ সাধে কারণ আবহাওয়ামণ্ডলের মধ্যে বায়ুস্তরগুলি স্থির নয়, যার ফলে আলোকরশ্মির ধর্মের কিছু পরিবর্তন ঘটে।

হয়তো মনে হতে পারে আমরা তো এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই রয়েছি; আমরা যখন দূরের জিনিস দেখি সেখানে তো কোনো বিকৃতি ঘটে না? তার কারণ আমরা দূরবীক্ষণের মতো সূক্ষ্মভাবে দেখি না। কিন্তু যদি আমরা পুকুর বা সুইমিং পুলের জলে ডুব দিয়ে জলের নিচ থেকে দেখি তাহলে বাইরের মানুষজন বা গাছপালা আমাদের চোখে বিকৃত ভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে যদি জলটা স্থির না হয়। ভূপৃষ্ঠে থাকা যে কোনো দূরবীক্ষণে যেখানে দৃশ্যমান বা তার কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় পর্যবেক্ষণ করা হয় সেখানেই এই অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। আন্দ্রিয়া ঘেজদের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা ছিল বিশেষভাবে প্রকট কারণ তাঁরা চাইছিলেন খুব ক্ষীণ এবং পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকা একাধিক নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের গতিপথ বুঝতে। তাহলে উপায়?

এই বাধা অতিক্রম করতে তাঁরা দুটি প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার করলেন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে যেগুলির ব্যবহার অল্প কিছুদিন আগে শুরু হয়েছিল। যেহেতু প্রতিবিম্বের বিকৃতির প্রধান কারণ সময়ের সাথে সাথে বায়ুস্তরের পরিবর্তন, তাই তাঁরা একেকটি দীর্ঘসময়ের প্রতিবিম্বের বদলে অনেকগুলি স্বল্প সময়ের প্রতিবিম্ব নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে সেগুলিকে সমন্বয় করে অবিকৃত প্রতিবিম্বটি তৈরি করলেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘স্পেকল ইমেজিং’ (speckle imaging)। ২০০০-এর দশকে তাঁরা ব্যবহার করলেন আরও উন্নত একটি পদ্ধতি যা আগামী দিনে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের রূপরেখা বদলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার নাম ‘অ্যাড্যাপটিভ অপটিক্স’ (adaptive optics)। এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণাগার থেকে আকাশের দিকে লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করা হয় (ছবি ১)। সেই লেজার রশ্মি বায়ুমণ্ডলের একটি বিশেষ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে নক্ষত্রের মতো কিন্তু কৃত্রিম একটি আলোর উৎস হিসেবে কাজ করে। সেই কৃত্রিম নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব বায়ুমণ্ডলের দরুন কতটা বিকৃত হচ্ছে সেটা কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তৎক্ষণাৎ সেই অনুযায়ী আসল নক্ষত্রের প্রতিবিম্বটিকে পরিমার্জনা করে তার অবিকৃত রূপটি নির্ধারণ করা হয়। এই দুই পদ্ধতি ব্যবহার করে আন্দ্রিয়া ঘেজ এবং তাঁর সহকর্মীরা পনেরো বছর ধরে নিয়মিত আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে সেখানের অনেকগুলি নক্ষত্রের গতিবিধি খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করতে পারলেন।

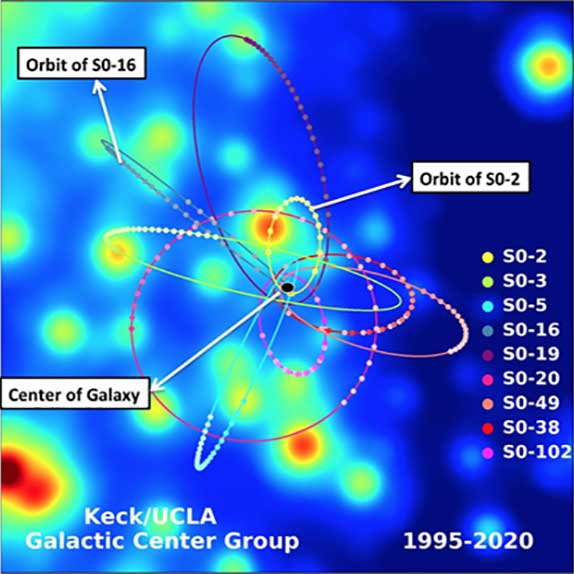

এত দীর্ঘ এবং কৌশলী পর্যবেক্ষণ করে শেষমেশ কী জানা গেল? জানা গেল যে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্যের চেয়ে চল্লিশ লক্ষগুণ বেশী ভরের একটি বস্তু বা বস্তুসমষ্টি। কিন্তু, সেখান থেকে কোনো আলো আসছে না। শুধু তাই নয় এই বস্তুটির আয়তন আমাদের সৌরজগতের থেকে বড় নয়। মনে রাখতে হবে যে আমাদের সৌরজগতের যা আয়তন তাতে পাশাপাশি রাখলে প্রায় দশহাজারটি সূর্য সেখানে ধরে যেতে পারে। কিন্তু, চল্লিশ লক্ষটি সূর্যের সমান ভরের কোনো বস্তু অত কম জায়গায় থাকলে পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী তাদের পক্ষে স্থিতাবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তাদের মিলিত মহাকর্ষবলের অমোঘ প্রভাবে তারা একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। অর্থাৎ, তৈরি হবে একটি অদ্বৈত বিন্দু তথা কৃষ্ণগহ্বর। ঠিক কিভাবে বিজ্ঞানী ঘেজ ও তাঁর সহকর্মীরা তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে বস্তুটির ভর ও আয়তনের হিসেব পেলেন? তার জন্য ছবি ২ দেখুন। ছবিটিতে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তারাগুলির গতিপথ দেখানো হয়েছে। আর ছবির ঠিক মাঝখানের কালো বৃত্তটি হলো আকাশগঙ্গার কেন্দ্রবিন্দু। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি তারা – এস০-২ (S0-2) এবং এস০-১৬ (S0-16)। প্রথমটি তার কক্ষপথটি সম্পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ কেন্দ্রের চারদিকে একবার পুরো ঘোরা হয়ে গেছে এস০-২ তারাটির। সেখান থেকে কেপলারের সূত্র তথা নিউটনিয় মহাকর্ষের নিয়ম ব্যবহার করে খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় কেন্দ্রীয় বস্তুটির ভর। আর এস০-১৬ তারাটি তার কক্ষপথ অনুসরণ করে চলার সময় কেন্দ্রবিন্দুটির খুব কাছ দিয়ে চলে গেছে। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রে যে ভারি বস্তুটি রয়েছে তার আয়তন বেশি নয়। যদি হতো তাহলে এস০-১৬ সেখানে ধাক্কা খেতো।

দীর্ঘ এবং কৌশলী পর্যবেক্ষণের শেষে জানা গেল যে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্যের চেয়ে চল্লিশ লক্ষগুণ বেশী ভরের একটি বস্তু বা বস্তুসমষ্টি যেখানে থেকে কোনো আলো আসছে না।

কিন্তু, প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক ও জটিল এই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পাওয়া ফলাফলের উপরে এককভাবে নির্ভর করে মহাজাগতিক কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা চট করে মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা চান যে সেই ফলাফল কোনো স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে যাচাই করা হোক।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সুযোগও পাওয়া গেল। জার্মানির গারকিংয়ে অবস্থিত ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্স প্রতিষ্ঠানের সহঅধিকর্তা রাইনহার্ড গেনজেল ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৮০-র দশক থেকে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। প্রথমে তাঁরা আন্তর্নক্ষত্র মাধ্যমে যেসব গ্যাসীয় পদার্থ ও আয়ন থাকে তার গতি নির্ণয় করে আকাশগঙ্গার কেন্দ্র অভিমুখে একটি বড় অঞ্চলের মোট ভর গণনা করেন। এরপর কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি একটি সুনির্দিষ্ট ছোটো অঞ্চলের মোট ভর পাওয়ার জন্য ১৯৯০-এর দশকে তাঁরা ইউরোপিয়ান সাদার্ন অবজারভেটারির ‘নিউ টেকনোলজি টেলিস্কোপ’ এবং স্পেকল ইমেজিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তারাদের গতি নির্ধারণ করেন। ওই দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হওয়ায় তারাগুলি কেন্দ্রের একেবারে কাছাকাছি ছিল না, কিন্তু কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরের নক্ষত্রদের গতি থেকে তাঁরা কেন্দ্রীয় বস্তুটির যে ভর নির্ণয় করছিলেন তা একইরকম। পরবর্তীকালে ‘ভিএলটি’ (VLT) নামক আরও শক্তিশালী দূরবীক্ষণে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে ওনারাও আকাশগঙ্গার কেন্দ্রে আমাদের সৌরজগতের সমান আয়তনের অঞ্চলের মোট ভর নির্ণয় করেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পান।

দুটি আলাদা আলাদা বিজ্ঞানীদল দুটি ভিন্ন দূরবীক্ষণযন্ত্র এবং নিজস্ব বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে একই ফলাফল পাওয়ার পর এই নিয়ে আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না যে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্যের চেয়ে চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশি ভরের একটি বস্তু যার আয়তন আমাদের সৌরজগতের থেকে বড় নয়। পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়েও সেখান থেকে কোনো বিকিরণ শনাক্ত করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা থেকে কৃষ্ণগহ্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জানা যায় তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে এই বস্তুটির ধর্ম। ২০১০-এর পর থেকে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই মেনে নিলেন যে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রে রয়েছে একটি কৃষ্ণগহ্বর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় কয়েকশো আলোকবর্ষের মধ্যে যে সূর্যের দশকোটিগুণ বা তার কিছু বেশি ভর রয়েছে সেটা ১৯৮০-৯০-এর দশকের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে কিছুটা জানা ছিল। কিন্তু সেই ভর যে এত ক্ষুদ্র একটি আয়তনের মধ্যে রয়েছে, যার ব্যাসার্ধ কয়েক আলোক-ঘন্টা (light-hour) বা তার কম, সেটা ঘেজ ও গেনজেলদের অতিসূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের আগে জানা ছিল না। আর এই জন্যেই আন্দ্রিয়া ঘেজ ও রাইনহার্ড গেনজেল ২০২০ সালের নোবেল পুরস্কারের এক চতুর্থাংশ করে পেলেন।

শেষের কথা

রজার পেনরোজের সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ের অগণিত শাখাপ্রশাখা ও তাদের প্রয়োগ আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও গাণিতিক তত্ত্বের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আন্দ্রিয়া ঘেজ ও রাইনহার্ড গেনজেলদের পর্যবেক্ষণ এখনও চলছে। ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এক ধরণের নতুন মহাজাগতিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। কিছু ছোটো গ্যাসীয় পিন্ড যেগুলি তাদের কক্ষপথে চলাকালীন কেন্দ্রীয় ভরটির প্রভাবে তাদের আকার পরিবর্তন করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ঠিক যেমন হওয়ার কথা যদি কেন্দ্রবিন্দুতে একটি কৃষ্ণগহ্বর থাকে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ‘টাইডাল ডিসরাপশান ইভেন্ট’ (tidal disruption event)। সারা বিশ্বের অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এই বস্তুগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণগহ্বরজাতীয় বস্তুর কাছে তরল বা গ্যাসের প্রবাহ কেমনভাবে শুরু হতে পারে সেই সংক্রান্ত তত্ত্বের হাতেকলমে চর্চা করছেন যা এর আগে সম্ভব ছিল না। সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রেই রয়েছে একটি করে কৃষ্ণগহ্বর, এই তত্ত্ব আরও সুনিশ্চিত হওয়ায় নক্ষত্রপুঞ্জের গঠন ও বিবর্তনে তাদের কেন্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বরের বিশেষ ভূমিকা আছে এরকম মনে করা হচ্ছে। এই ধারণা মহাবিশ্বের সাম্প্রতিক বিবর্তনের যে উপস্থিত তত্ত্ব তাতে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। রজার পেনরোজ, আন্দ্রিয়া ঘেজ ও রাইনহার্ড গেনজেলদের গবেষণার এইসব সুদূরপ্রসারী প্রভাবই তাঁদের সব চেয়ে বড় সাফল্য যা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির থেকে কম নয়।

আরেকটি কথা না বলে শেষ করা যায় না। পদার্থবিদ্যার নোবেলের ১২০ বছরের ইতিহাসে ২১৬ জন এই পুরষ্কার পেয়েছেন। আন্দ্রিয়া ঘেজ তাঁদের মধ্যে মাত্র চতুর্থ মহিলা। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় এমন নয় তো যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নানা কারণের চোরাস্রোতে মনুষ্যসমাজের অর্ধেক সদস্য — অর্থাৎ মহিলারা — বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে পুরোমাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন না? এই প্রশ্ন আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। আর আমরা সবাই জানি অনুপ্রাণিত হবার জন্য দরকার হয় রোলমডেল বা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। আন্দ্রিয়া ঘেজের নোবেল পুরস্কারের খবর পড়ার পর যদি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি স্কুলপড়ুয়া মেয়ে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে চায় তারাদের অদৃশ্য কক্ষপথ আর পরের দিন সকালে যদি পড়াশোনায় আরেকটু বাড়তি মনযোগ দেওয়ার উৎসাহ পায় বা তাদের অভিভাবকরা যদি তাদের স্কুলছুট না করার মতো মনের জোর পান তাহলে তা হবে নোবেলের চেয়েও বড় পুরস্কার।।

প্রচ্ছদের ছবির সূত্র: Scientific American

টীকা –

[১] স্পেসটাইম বা স্থান-কাল নিয়ে বিশদে জানতে ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত এই লেখাটি পড়ুন: https://bigyan.org.in/2016/05/23/gravitational-wave-detection-ligo_1/

এই বিষয়ে আরও বিশদ জানার জন্যে নিচের লিঙ্কগুলি দেখা যেতে পারে।

রজার পেনরোজ ও অমল কুমার রায়চৌধুরির কাজের ব্যাপারে বিমান নাথের লেখা — https://epaper.sangbadpratidin.in/epaper/m/470894/5f826b33b1866?fbclid=IwAR2QbSFWnE_YZ9EDwMj9aeorUdXpha_XeXRqdijvVT_OpEDGyarHqNpF-yQ

ব্ল্যাকহোল প্রসঙ্গে সুপ্রতীক পালের লেখা — https://bigyan.org.in/2020/06/26/back-in-black/?fbclid=IwAR1PntgWwZFRDahg0NN9uLf6zvlGlTYN9i4XsMKwZ6YLRnqEIEhy9kZLOPI

অমল কুমার রায়চৌধুরির কাজের ব্যাপারে পার্থসারথি মজুমদারের লেখা — https://www.telegraphindia.com/science-tech/solitary-pursuit/cid/1537314?fbclid=IwAR0Gjq7IL6qqyTBij356EbfAeToc5mV1AFVETFEj4lp-nsuTC5QQjl7vR90

আন্দ্রিয়া ঘেজ ও তাঁর সহকর্মীদের ওয়েবসাইট — http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/animations.html

আন্দ্রিয়া ঘেজের বক্তৃতায় তাঁর নিজের কাজের ব্যাখ্যা —

সোমক রায়চৌধুরির বক্তৃতায় আন্দ্রিয়া ঘেজদের পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা —

বর্তমান বিশেষজ্ঞদের চোখে পেনরোজের ১৯৬৫ সালের গবেষণাপত্রের তাত্ত্বিক মূল্যায়ণ — https://arxiv.org/pdf/1410.5226.pdf