কী মুশকিল ! কে আবার এল এই অসময়ে? বলি ও মশাই… আরে! কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে ! প্র-ফে-স-র নিধিরাম পাটকেল বুঝি? কী কান্ড ! কত দিন পরে? তা এসে যখন পড়েইছেন, আর আপনাকে ছাড়ছি না।

আরে রোসো। গল্প বলতেই তো আসা। তবে এ গল্পের শুরু একশো বছরেরও বেশি আগে।

বলেন কী মশাই? এও কি সেই আলো নিয়ে কালোয়াতি?

শুধু কালোয়াতি? এবার হাজির রীতিমতো আলো ধরার কল নিয়ে।

বলেন কী মশাই? এ হল গিয়ে মহাশক্তিধর আলো – যার গতিবেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার! আপনিই তো বলেছেন “মহাবিশ্বের প্রথম আলো”-তে [১] ! এরকম অসীম শক্তিধর আলোকেও কিনা পাকড়াও করবেন কলে!

তবে আর বলছি কী? এ কল হল মহাবিশ্বের সেরা বিস্ময়। পোশাকি নাম ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর।

কিন্তু আলো তো আলো। যাবে সিধে। সরলরেখায়। সেকথা তো আমরা জানি সেই দত্ত-পাল-চৌধুরীর আমল থেকে।

ঠিক। কিন্তু সাথে তো এও জানেন, সে-আলোর পথ বাঁকিয়ে ফেলা যায় যদি তার সামনে একটা লেন্স রাখেন?

বিলক্ষণ !

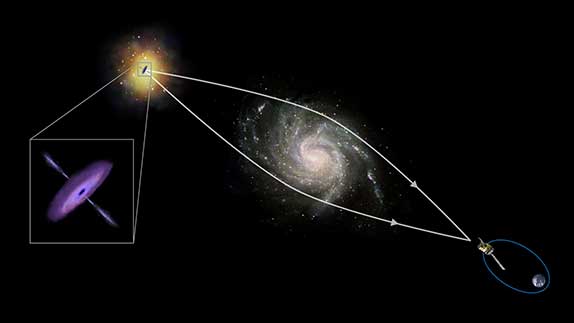

ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের প্রতিটি ভারী পদার্থই এক একটা লেন্সের মতো কাজ করে। ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে ১৯১৫ সালে বিজ্ঞানের অন্যতম জাদুকর আইনস্টাইনের চোখে, থুড়ি, হাতে। তিনি তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব (General Theory of Relativity) ব্যবহার করে জানালেন, একটা লেন্সের মতোই মহাকর্ষও আলোর পথকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। যার ভর যত বেশি, সে তত বেশি বাঁকাতে পারে এই আলোকে। শুধু তাই নয়, একটা লেন্সে আলো পড়লে যা কিছু ঘটে, তার সবকিছুই ঘটা সম্ভব মহাকর্ষের প্রভাবেও। একে বলে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং (Gravitational lensing)। ঘটনাটা অনেকটা বুঝতে পারবেন নীচের ছবি ১-এ। তা গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং নিয়ে নাহয় আর একদিন বিশদে বলা যাবে ‘খন।

জানেন, সে-আলোর পথ বাঁকিয়ে ফেলা যায় যদি তার সামনে একটা লেন্স রাখেন? … লেন্সের মতোই মহাকর্ষও আলোর পথকে বাঁকিয়ে দিতে পারে।

এ তো ধান ভানতে শিবের গীত!

বলতে পারেন। তবে এ-গীত কিন্তু মোটেও ভীষ্মলোচনের গান নয়। বরং তা ওই আলোর বক্রপথের সাথে এক সুরে বাঁধা।

কীরকম কীরকম?

ধরুন, এমন কোনো পালোয়ান ষষ্ঠিচরণ যদি থাকে, যার মহাকর্ষ শক্তি অনেক অনেক বেশি, তাহলে সে তো আলোর পথকে বাঁকাতে পারবে অনেক অনেক বেশি?

সে আর বলতে? যার যত শক্তি, সে তত বাঁকাবে। সিধে হিসেব। ত্রৈরাশিকও না, ভগ্নাংশও না।

এইবার ধরুন, যদি সে মক্কেল প্রবল শক্তিবলে আলোকে এতটাই জোরে টানে, যে আলো বেচারা পথ হারিয়ে পুরোপুরি ঢুকে পড়ে তারই মধ্যে, তাহলে?

কী আশ্চর্য! এ তো দেখি “গুড় গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা খাপ পেতেছেন গোষ্ঠমামা”! যদি আলোকেও সে আটকে দেয়, তাহলে তো তাকে আমরা দেখতেই পাব না । মানে, কোন বস্তুকে আমরা তো দেখতে পাই, বস্তুটি থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়লে, তবে না!

ঠিক। তাহলে কী দাঁড়াল? আলোর আ নামে, হাতে রইল কালো।

কা-আ-লো-ও?

ইউরেকা! তাই বুঝি এই মক্কেলের নাম কৃষ্ণ গহ্বর, ইয়ে, ব্ল্যাক হোল?

বুল’স আই! এরকম কিছু সর্বভুক হ্যাংলাথেরিয়াম যে আমাদের মহাবিশ্বে থাকতে পারে, তা প্রথম অংক কষে দেখান কার্ল সোয়াৎর্জসচাইল্ড নামে এক বিজ্ঞানী — আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব দেওয়ার মাসকয়েক পরেই। শুধু তাই নয়, ধরুন আমাদের সূর্যকে যদি কোনোভাবে ব্ল্যাক হোলে পরিণত করা যায় (যদিও তা বাস্তবে সম্ভব নয় — কেন, একটু পরেই বলব), তবে তার আকার হবে একটা মার্বেলের গুলির মত ছোট্ট অথচ ভর থাকবে সেই একই।

তাই নাকি? এত ছোট জায়গায় বিপুল ভর মানে তো অনেক অনেক মহাকর্ষ শক্তি!

কেল্লা ফতে! ব্ল্যাক হোলের তো ওটাই আসল কারসাজি! তবে সোয়াৎর্জসচাইল্ডের কথা প্রথমে কারোরই বোধগম্য হচ্ছিল না। অবশেষে ১৯২৬ নাগাদ এডিংটন, ফিঙ্কেলস্টেইন আর ক্রুস্কাল নামে তিন বিজ্ঞানী আলাদাভাবে এ মক্কেলের ক্রিয়াকলাপের বিশদ বিবরণ দেন। আর তার সামান্য পরেই ১৯৩১-এ এর সাথে জড়িয়ে পড়ে এক তরুণ ভারতীয় (পরবর্তীকালে মার্কিন) বিজ্ঞানীর নাম— সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর। তিনি দেখান, যেসব বস্তুর ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ বা তার বেশি, তাদেরই শুধুমাত্র ব্ল্যাক হোলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই আমাদের সূর্য কোনোদিনই ব্ল্যাক হোল হয়ে পড়বে না।

যাক, বাঁচলুম!

বাঁচলেন কিনা, পরে ভাবা যাবে’খন। এদিকে একে ভারতীয়, তায় তরুণ — তাই চন্দ্রশেখরকে প্রথমে কেউই বিশ্বাস করেননি — যতক্ষণ না টলম্যান, ওপেনহাইমার আর ভলকফ নামে তিন বিজ্ঞানী দেখান যে, কোন নক্ষত্র তার প্রাণশক্তি অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে নিজের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে নিজে নিজেই সংকুচিত হতে থাকে। এর নাম গ্র্যাভিটেশনাল কোলাপ্স (Gravitational collapse)। আর কী আশ্চর্য! যেসব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে ছোট হতে হতে শেষকালে তৈরি করে এক ব্ল্যাক হোল! (বাকিরা হয় নিউট্রন স্টার। সে অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।)

সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর … দেখান … আমাদের সূর্য কোনোদিনই ব্ল্যাক হোল হয়ে পড়বে না।

এ তো হতেই পারে। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। ছিল নক্ষত্র, হয়ে গেল একটা ব্ল্যাক হোল।

ক্যায়াব্বাত! ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করে এর নাম দেওয়া হয় চন্দ্রশেখর সীমা (Chandrasekhar limit)। অবশেষে চন্দ্রশেখরের কাজের স্বীকৃতি মেলে নোবেল পুরস্কারে।

এইবার তো ব্যাপারটা হাইলি সাসপিশাস ঠেকছে!

সবে তো শুরু! তবে বাকিটুকু শোনার আগে একটা বড় করে শ্বাস নিন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু যখন, তখন তার কাজকারবার একটু ভুতুড়ে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

সে আর বলতে? আমি, গিন্নি আর আমার নয় ছেলে — সবাই মিলে গুছিয়ে বসেছি। নিন, শুরু করুন।

ধরুন, আপনি একটা স্পেসশিপে চড়ে চলেছেন এক ব্ল্যাকহোলের দিকে।

আমি? কে-কেন? ও গিন্নি…

আরে মশাই! সত্যি কি আর যাচ্ছেন? কল্পনা করুন না! আরও ভাবুন, আপনার গিন্নি বাড়ির ছাদে দূরবীনে চোখ লাগিয়ে চেয়ে আছেন কর্তার যাওয়ার পথের পানে। তা আপনি যত ব্ল্যাকহোলের দিকে এগিয়ে যাবেন, আপনার কাছ থেকে যে আলো পৃথিবীতে আপনার গিন্নির চোখে এসে পড়ার কথা, ব্ল্যাক হোলটির প্রবল মহাকর্ষের প্রভাবে তা অনেক বেশি বাঁকা পথ পেরিয়ে এসে পৌঁছুবে। আগেই বলেছি সে কথা। এখন মহাশূন্যে আলোর গতিবেগ তো স্থির — সেই সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। তাকে তো আর বাড়ানোর উপায় নেই। তাহলে এই বাড়তি পথ পেরিয়ে আসতে আলোর বেশি সময় লাগবে কিনা?

সে তো বটেই!

অর্থাৎ, ওই স্পেসশিপের পানে চেয়ে আপনার গিন্নির মনে হবে, আপনি বোধ হয় খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। যেন গিন্নি আর নয় ছেলে মিলে বলছে, “যেতে আমি দিব না তোমায়।”

তা না চাইলেও যেতে তো দিতেই হয়। বেরিয়ে যখন পড়েইছি। অগত্যা…

ঠিক। কাজেই যত আপনি ব্ল্যাকহোলের দিকে এগিয়ে চলেছেন, আপনার কাছ থেকে আসা আলো গিন্নির চোখে ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসে পৌঁছুচ্ছে। এভাবে ক্ষীণ হতে হতে একসময় আপনি পৌঁছে গেলেন এক বিশেষ দূরত্বে — যেখান থেকে আর কোনো আলোই আপনার গিন্নির চোখে এসে পৌঁছুতে পারবে না। অর্থাৎ, আপনি বেমালুম ভোজবাজির মত উবে গেলেন। সে দূরত্ব কতখানি, তাও গণনা করে বলে ফেলা যায়। ওই দূরত্বকে বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন ব্ল্যাক হোলটির ইভেন্ট হরাইজন (event horizon)।

বে-বেমালুম উ-উ-উবে গেলুম?

ও মশাই! ঘাবড়ালেন নাকি? না না, সত্যি সত্যি আপনি উবে গেলেন না। উবে গেলেন শুধুমাত্র আপনার গিন্নির চোখের সামনে থেকে। আসলে আপনি দিব্যি প্যাঁকপ্যাঁকে হাঁসের মতো গটগটিয়ে এগিয়ে চললেন ওই হরাইজন পেরিয়ে। কেউ কিচ্ছুটি আর দেখতে পেল না।

আপনি ব্ল্যাকহোলের দিকে এগিয়ে চলেছেন … পৌঁছে গেলেন এক বিশেষ দূরত্বে — ইভেন্ট হরাইজন, … বেমালুম ভোজবাজির মত উবে গেলেন।

চললুম? যাক, নিশ্চিন্তি!

এদিকে আপনি তো চললেন ব্ল্যাকহোলটির কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রে পৌঁছে যে কী হবে, তা কিন্তু আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। একে বলে সিঙ্গুলারিটি (singularity) — যার সঠিক ব্যাখ্যা আজ অব্দি জানা নেই। কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে বটে, তা সেসব মশাই ছাড়ুন। মোদ্দা কথা, আলো ইভেন্ট হরাইজনে পৌঁছুলেই সে আলোকে আমরা বাইরে থেকে আর দেখতে পাব না। কাজেই ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরের বাকি অংশ হবে আলোবিহীন — অর্থাৎ কালো। সে কারণেই এই মক্কেলের নাম হল কৃষ্ণ গহ্বর।

ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড মশাই! ঘরে বসেই রীতিমতো শিউরে উঠছি! আরো কিছু আছে নাকি?

আরে রোসো! এ তো গেল শুধু একরকমের ব্ল্যাক হোল — যার থাকার মধ্যে আছে শুধু ভর। আবিষ্কারকের নামে এর নাম সোয়াৎর্জসচাইল্ড ব্ল্যাক হোল। বাকিগুলো নাহয় আজ থাক, ঘাবড়ে যাবেন।

ধুর মশাই! মগনলাল মেঘরাজের ছুরির খেল সামলে নিলুম, তার কাছে এসব ব্ল্যাক হোল-টোল তো নস্যি!

বেশ বেশ। তবে শুনুন। আর একরকম ব্ল্যাক হোল আছে, যাদের ভর তো থাকেই, সাথে থাকে তড়িৎ আধান অর্থাৎ electric charge। এরা হল গিয়ে দুই নম্বর, যাদের বলে রাইজনার-নর্ডস্টর্ম ব্ল্যাক হোল। আর তিন নম্বর স্যাঙাত আবার স্থির থাকতে জানেন না — বনবনিয়ে ঘুরতে থাকেন নিজের অক্ষের চারদিকে। তাদের আছে কৌণিক ভরবেগ (angular momentum)। এদের নাম কার ব্ল্যাক হোল। অংক কষে দেখানো যায়, যেকোনো ব্ল্যাক হোলের থাকতে পারে শুধুমাত্র ওই তিনটি গুণের ত্র্যহস্পর্শ — ব্যাস, আর কিস্যু না। আপনি, আপনার স্পেসশিপ, বা অন্য যে-কেউ যে-কোনো অন্যরকম তথ্য নিয়ে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঢুকে যান, দেখা যাবে আপনাদের বাকি সব গুণ নিমেষে ভ্যানিস। পড়ে আছে শুধু ওই তিনটি মাত্র গুণ — ভর, তড়িৎ আধান, আর কৌণিক ভরবেগ। আর কোনো ব্যক্তিপরিচয়ই টিকল না ওই ব্ল্যাক হোলের ভেতরে। সবার নাম হিজিবিজবিজ। তাই একে বলে “নো হেয়ার থিওরেম” (No Hair Theorem)[২]। তবে ওই যে আপনার বাকি সব তথ্য ভোজবাজির মত উবে গেল — কেন গেল, এর সঠিক কোনো ব্যাখ্যা আজ অব্দি নেই। এ এক অদ্ভুত ধাঁধা — যার পোশাকী নাম “ইনফর্মেশন লস প্যারাডক্স” (Information Loss Paradox)।

হুমম…

কী হল মশাই?

মগনবাবুর দেওয়া শরবতের ঘোরটা এতক্ষণে খানিক টের পাচ্ছি যেন প্রফেসর পাটকেল। মনে হচ্ছে এখনই বলে উঠি, “খুলিটা খুলে ফেলুন। বলছে খুলি, খোলার নামটি নেই।”

তা বলুন না, ক্ষতি কী? তবে এ খুলি খোলার সামান্য হলেও একটা সম্ভাবনা দেখা দেয় ১৯৭৪ সাল নাগাদ। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং আর বেকেনস্টাইন অংক কষে দেখান, ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজনের ঠিক বাইরে থেকে সামান্য — অতি সামান্য তথ্য পাচার করার সম্ভাবনা থাকে বহির্বিশ্বে। এ তথ্য আসতে পারে তাপমাত্রা রূপে। ব্ল্যাক হোলটির ভর যত বেশি, তার তাপমাত্রা ততই কম। এ ঘটনার পোশাকি নাম হকিং বিকিরণ (Hawking radiation)। এই গণনাই হকিংকে অচিরে নিয়ে যায় খ্যাতির শিখরে। আজ অব্দি এর কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়নি অবশ্য।

ইয়ে, বলছিলাম কী, এসব ভাগ্নে চন্দ্রখাই-এর আষাঢ়ে গপ্পো নয় তো? সবই তো বলছেন অংক কষে! এরকম কিম্ভুত ব্যক্তিত্ব আমাদের মহাবিশ্বে যে আদৌ আছে, তার কোনো প্রমাণ কি আছে আপনার হাতে? মানে আপনাদের ওইসব টেলিস্কোপ-টোপ দিয়ে কি আদৌ কিছু দেখা গেছে সত্যি সত্যি?

আছে বৈকি! আলবাত আছে।

ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজনের ঠিক বাইরে থেকে সামান্য — অতি সামান্য তথ্য পাচার করার সম্ভাবনা থাকে বহির্বিশ্বে … হকিং বিকিরণ … এই গণনাই হকিংকে অচিরে নিয়ে যায় খ্যাতির শিখরে।

বলেন কী? এতক্ষণ যে বললেন, ব্ল্যাক হোল থেকে কোনো কিছুই, এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। তবে তাকে দেখলেন কেমন? হুঁ?

ঠিকই তো। তাইতো তাকে খুঁজতে কাজে লাগাতে হয় গেছোদাদার প্রেসক্রিপশন — সোজা কথায়, পরোক্ষ প্রমাণ।

কিরকম?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি ছায়াপথ, অর্থাৎ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকে একটি করে অতিভারী কৃষ্ণ গহ্বর (Supermassive black hole)। গ্যালাক্সি কাকে বলে, তা তো আপনার মনেই আছে। সে গল্প বলেছিলাম “আকাশজুড়ে এই আঁধারে”-তে [৩] । তো এই অতিভারী ব্ল্যাকহোলকে বলে “অ্যাক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়াস” (Active Galactic Nucleus – AGN)। যেমন আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে (Milky way)-র কেন্দ্রে থাকে ‘Sagittarius A’ ব্ল্যাক হোল, যা সূর্যের তুলনায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ গুণ ভারী। এর গল্প বলব একেবারে শেষপাতে।

বুঝলাম । কিন্তু এদেরকেই বা দেখব কিভাবে?

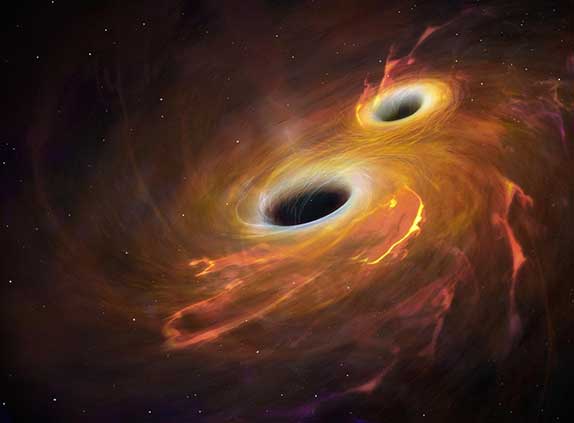

সে কথাই তো বলছি। ২০১৫ সালের ১৪-ই সেপ্টেম্বর LIGO মিশন প্রথমবারের মতো খুঁজে পেল “মহাকর্ষীয় তরঙ্গ” নামে বিশ্বের আর এক বিস্ময়কে। হিসেব কষে জানা গেল, ওই তরঙ্গ তৈরি হয়েছে দুটি অতিভারী ব্ল্যাক হোলের সম্মিলনে (merger) — যাদের ভর সূর্যের ভরের ২৯ ও ৩৬ গুণ। তা যেহেতু ব্ল্যাক হোলগুলি অদৃশ্য, ওই খুঁজে — পাওয়া তরঙ্গ থেকে গণনা করে যে ছবি পাওয়া যায়, তা অনেকটা ছবি ২-তে দেখতে পাবেন।

তাই একে বলে পরোক্ষ প্রমাণ। এরপর চলল আরো পরীক্ষা। এল আরো তথ্য। তবে মোদ্দা কথা, ওই তরঙ্গের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বকেই, তাই না?

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু…

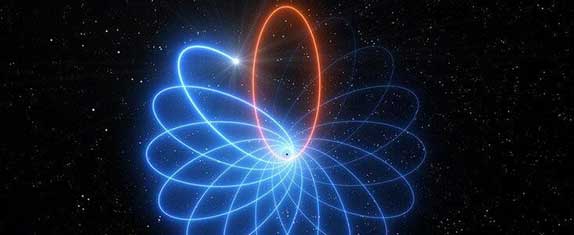

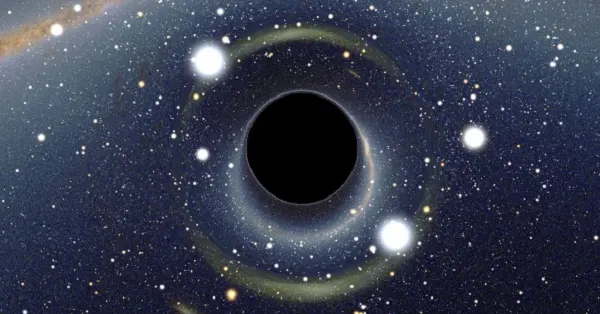

বুঝেছি। এখনো খুশি নন, তাইতো? তাহলে চলে আসুন এই সেদিন। ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ — যা কিনা বিশ্বের নানা প্রান্তে রাখা অনেকগুলি রেডিও টেলিস্কোপ-এর সমন্বয় (রেডিও টেলিস্কোপ তো আপনি আগেই শুনেছেন “মহাবিশ্বের প্রথম আলো”তে)। তো এই রেডিও টেলিস্কোপ ২০১৯ সালের ১০-ই এপ্রিল প্রথম ছবি তুলে পাঠালো Messier 87 গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে অতিভারী ব্ল্যাক হোল আছে, তার ঠিক বাইরের অংশের চারপাশের। তা এই বাইরের অঞ্চলটি কী, তা তো আপনি শিখে গেছেন।

সে আর বলতে? ওটাই তো ঠিক ইভেন্ট হরাইজনের বাইরের অঞ্চল?

একদম। আর তাই এ টেলিস্কোপের নাম ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ। তবে এ ছবি সাধারণ আলোতে (optical spectrum) তোলা নয়। যেহেতু রেডিও টেলিস্কোপে এর দেখা মেলে, এর নাম রেডিও বর্ণালী (radio spectrum)। আর সেই রেডিও বর্ণালীতে ব্ল্যাক হোলটির চারপাশ দেখতে হয় গনগনে লাল (একটি বিশেষ কালার কোড ব্যবহারে)। ঠিক এইরকম, ছবি ৩ দেখুন।

কিন্তু মাঝখানটা? মাঝখানটা ওরকম ঘোর কালো দেখাচ্ছে কেন?

ভাবুন ভাবুন…

ইয়ে, তাহলে ইনিই কি সেই পালোয়ান ষষ্ঠীচরণ — মানে, ব্ল্যাক হোল?

একদম! সব আলো গিলে ফেলেছে বলেই তো ওকে ওরকম মিশকালো দেখাচ্ছে।

কিমাশ্চর্যম! অংক কষে বিজ্ঞানীরা যা বললেন, হুবহু মিলে গেল মশাই পরীক্ষার সাথে!

তবে?

তার মানে তো এরকম হাজার হাজার ডক্টর হাজরা, থুড়ি, ব্ল্যাক হোল সত্যি সত্যি আছে আমাদের মহাবিশ্বে?

বিলক্ষণ! আর তাদের হদিশ পাওয়ার জন্য চলছে নতুন পরিকল্পনা। যেমন মাইক্রোলেন্সিং, যেমন ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ানো নক্ষত্রদের গতিপথ পর্যবেক্ষণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দেখুন না, আপনার সাথে গল্প করতে করতেই এসে গেল হাতেগরম প্রমাণ। ইউরোপীয়ান সাদার্ণ অবজারভেটরী (European Southern Observatory) তাঁদের ভেরী লার্জ টেলিস্কোপ (VLT) ব্যবহার করে প্রায় তিরিশ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে থাকে ‘Sagittarius A’ নামের যে অতিভারী ব্ল্যাক হোল, তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ানো একটি নক্ষত্রের গতিপথ। আর সেছবি প্রকাশ করেছেন [৪] সবে ২০২০ সালের ১৬-ই এপ্রিল। ছবি ৪-এ দেখুন।

ও মা! এরকম প্যাঁচ মেরে মেরে ঘোরে নাকি নক্ষত্রটা?

হুঁ হুঁ! ওটাই তো আসল খেল! আমাদের সূর্যের চারদিকে যে গ্রহগুলো ঘুরে চলেছে অবিরাম, মায় আমাদের পৃথিবী অব্দি, তাদের সক্কলের ঘোরার পথ এইরকম। এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে। আর তারই সাহায্যে বিজ্ঞানীরা গণনা করে বলছিলেন ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘোরা কোনো নক্ষত্রের গতিপথ কেমন হবে। আর ভেরী লার্জ টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা গেল হুবহু সেই পথ। কাজেই মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোল যে স্বমহিমায় বিদ্যমান, এর চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে?

বাব্বাঃ! তিরিশ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন! ভাবাই যায় না মশাই।

বিজ্ঞান গবেষণা কি আর চাট্টিখানি কথা? আপনারা তো শুধু ফলাফলটুকু দেখেন। তার পেছনে বহু মানুষের বহু বছরের শ্রম আর অধ্যবসায় নজরে আসে না সহজে।

এ তো বিপুল কর্মযজ্ঞ! না না, নিজের কানে না শুনলে এসব বিশ্বাসই হত না।

তবে? নিন, আপনি এবার এই যজ্ঞের হোমানলে উষ্ণ হোন। আমি চলি।

ও মশাই, কোথায় চললেন? ও মশাই…. ও প্রফেসর নিধিরাম….

ল্যাবরেটরিতে যে কামানের গোলাটা তৈরি করতে দিয়ে এসেছি, ঠিক সময়ে ধামাচাপা দিতে না পারলে যে মাথার বাকি চুলগুলোও আস্ত থাকবে না ভায়া! আমাকেও কি নো হেয়ার থিওরেমের গেরোয় ফেলতে চান নাকি? বলি, মতলবটা কী, অ্যাঁ?

(শিরোনামের ছবি – Alain R. | Wikimedia Commons, অন্যান্য ছবি – সূর্যকান্ত শাসমল)

রেফারেন্স ও অতিরিক্ত:

[১] https://bigyan.org.in/2015/06/22/first-light/

[২] https://www.asc.ohio-state.edu/mathur.16/gian/bhdrivershortnh.pdf

[৩] https://bigyan.org.in/2016/03/01/dark/

[৪] https://www.eso.org/public/news/eso2006/

hi, article ta valo hoisa