আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্র রয়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার। অন্ধকার ঘরে আমরা যখন সুইচ টিপে আলো জ্বালাই, বিদ্যুতের তারে ছুটে চলে অসংখ্য ইলেক্ট্রন। যেখানে রয়েছে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ, সেখানেই চলে ধাবমান ইলেক্ট্রনদের খেলা। ধাতুর মধ্যে ইলেক্ট্রনের গতিবিধি কী প্রকার? পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম চাঞ্চল্যকর কিছু আবিষ্কার ঘটেছে এই প্রশ্নকে ঘিরে। আজ আমরা আলোচনা করব সেরকমই এক আবিষ্কার নিয়ে, যার নাম সুপারকন্ডাক্টিভিটী (superconductivity) বা অতিপরিবাহিতা।

পরিবাহী আর অতিপরিবাহী

ধাতু হল বিদ্যুতের পরিবাহী। কোন কোন ক্ষেত্রে তা শুধু পরিবাহী নয়, আশ্চর্যজনকভাবে তাকে অতিপরিবাহীও বলা যায়। সাধারণত ধাতব পদার্থের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ বজায় রাখতে গেলে ক্রমাগত শক্তির যোগান দিয়ে যেতে হয়। বিদ্যুৎবাহী তারের দুই প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করা হয় ব্যাটারীর মাধ্যমে) গতিপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রনদের চলন থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুতের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বজায় রাখতে হলে ইলেক্ট্রনদের বাইরে থেকে কতখানি শক্তি যোগান দিয়ে যেতে হবে, তা নির্ভর করে ধাতুর প্রতিরোধক্ষমতার ওপর। স্বল্প প্রতিরোধক্ষমতার ধাতু দিয়ে তার বানালে শক্তি কম লাগে, খরচও বাঁচে।

প্রতিরোধক্ষমতার অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যে ধাবমান ইলেক্ট্রনরা কঠিন পদার্থের ভেতর সারিবদ্ধ আণবিক ভরকেন্দ্রের সঙ্গে ক্রমাগত ধাক্কা খায়। যত কমই হোক না কেন, একটু না একটু প্রতিরোধক্ষমতা সবসময়ই উপস্থিত থাকবে। কারণ পারিপার্শ্বিক অণু-পরমাণুর সাথে, এমনকি নিজেদের মধ্যেও, ইলেক্ট্রনদের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ থেকে এরকম ধারণা তৈরি হওয়া ন্যায়সঙ্গত 1।

কিন্তু গবেষণাগারের পরীক্ষানিরীক্ষা প্রায়শই নতুন চমক সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ১৯১১ সালে ঘটে গেল এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। নেদারল্যান্ডসের লাইডেন শহরে কামারলিং ওনেস গবেষণা করছিলেন বিশেষ কিছু ধাতুর বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা নিয়ে। তিনি দেখলেন যে খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় কঠিন আকারের পারদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে শূন্য প্রতিরোধে, যেন পদার্থের ভেতর ইলেক্ট্রনদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী যা যা কিছু আছে তাদের বিন্দুমাত্র কোন ঘর্ষণ বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই! কঠিন পারদ তখন পরিবাহী ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছে বিদ্যুতের অতিপরিবাহীতে। ধাতুর এই নতুন দশার নাম দেওয়া হল সুপারকন্ডাক্টার। জন্ম হল সুপারকন্ডাক্টিভিটী নামক বিষয়ের।

পদার্থবিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব এর ব্যাখ্যা করতে পারে? উত্তর আসতে লেগেছিল চার দশকেরও বেশি সময়। পরবর্তীকালে জন্ম নিল নতুন কিছু প্রশ্ন, যার উত্তর এখনও অজানা। সমাধান করতে পারলে তা হবে বর্তমানকালের মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ওনেসের গবেষণার গুরুত্ব কেন ছিলো এমন অপরিসীম? কীভাবে তা জন্ম দিল নতুন প্রযুক্তির? এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই লেখায়।

এই লেখাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আজ এই প্রথম পর্বের রচনায় আমরা দেখব ওনেসের আবিষ্কারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী ছিল। দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখব কী উত্তর পাওয়া গেল সুপারকন্ডাক্টিভিটীর সমস্যা সমাধান হওয়ার পর ও সুপারকন্ডাক্টার কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তিকে পথ দেখিয়েছে।

পদার্থের প্রতিরোধক্ষমতার ব্যাখ্যা

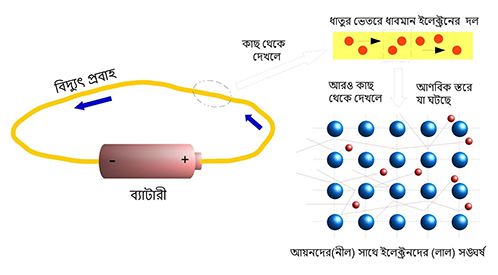

ধাতব পদার্থের মধ্যে ইলেক্ট্রন চলাচল থেকে সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ বা ইলেক্ট্রিকাল কারেন্ট। ধরা যাক একটা তার রয়েছে। এর দুটো দিককে একটা ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ে দিলে এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে চলবে। ব্যাটারীর একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ আছে, যার ফলে তারের অভ্যন্তরে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড (তড়িৎক্ষেত্র) তৈরি হবে। এই ইলেক্ট্রিক ফিল্ড মুক্ত ইলেক্ট্রনদের গতিদান করে জন্ম দেবে বিদ্যুৎপ্রবাহের। বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপা হয় প্রতি সেকেন্ডে মোট কতখানি চার্জ (আধান) তারের প্রস্থচ্ছেদ ভেদ করে যাচ্ছে তাই দিয়ে। ব্যাটারীর ভোল্টেজ যতগুণ বেশি হবে, ধাবমান বিদ্যুতের পরিমাণও হবে ততগুণ বেশি। এই সূত্রটি পরীক্ষানিরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন গেওর্গ ওহ্ম। তিনি দেখেন যে ধাতুদের জন্যে ভোল্টেজ ও কারেন্ট সমানুপাতিক। আনুপাতিক ধ্রুবকটিকেই বলা হয় প্রতিরোধক্ষমতা।

প্রতিরোধক্ষমতা থাকার কারণ কী? কী এমন ঘটে পদার্থের ভেতর যা ইলেক্ট্রনদের পথ আটকে বিদ্যুৎ পরিবহনে বাধা দেয়? ওহ্মের সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব ছিলো না। সেটা ১৮২০-র দশক। সেই সময়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ভোল্টেজ ও কারেন্ট মাপতে পারতেন, কিন্তু পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তরে অণু-পরমাণু বা ইলেক্ট্রন বলে যে কিছু আছে – এতসব জানা ছিলো না।

এর বহু বছর বাদে, ১৯০০ সাল নাগাদ, যখন ইলেক্ট্রন বলে মৌলিক কণাটি আবিষ্কার হয়ে গেছে, প্রতিরোধক্ষমতার ব্যাখ্যা দেন পাওল ঢ্রুড। যে কোন পদার্থই অসংখ্য অণুর সমষ্টি। অণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যার চার্জ পজিটিভ (ধনাত্মক), আর তাকে ঘিরে থাকে একাধিক নেগেটিভ (ঋণাত্মক) চার্জ বহনকারী ইলেক্ট্রন। ধাতব পদার্থের বৈশিষ্ট্য হল, এর ভেতরে সব ইলেক্ট্রন যে নিউক্লিয়াসের সাথে আবদ্ধ থাকে, এমনটা নয়। তাদের অনেকে এক অণু থেকে আরেক অণুতে ঘুরে বেড়াতে পারে। এদের বলা হয় মুক্ত ইলেক্ট্রন। তাদের এই চলাফেরার স্বাধীনতার জন্যেই ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন সম্ভব হয়। একটি অণু থেকে একটি ইলেক্ট্রন যখন মুক্ত হয়ে পাড়ি দেয়, অণুর মোটের ওপর চার্জ দাঁড়ায় পজিটিভ, যাকে তখন বলা হয় ধনাত্মক আয়ন। ঢ্রুড বললেন, ইলেক্ট্রনরা যাত্রাপথে ভরশালী আয়নদের সাথে ধাক্কা খায়, আর তার থেকেই উৎপন্ন হয় প্রতিরোধক্ষমতা। নীচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ব্যাপারটা খানিক সেইরকম। ইলেক্ট্রনরা চলেছে আঁকাবাঁকা পথে, ক্রমাগত সারি পাতা আয়নদের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে।

তাপমাত্রা ক্রমাগত কমাতে থাকলে প্রতিরোধক্ষমতা কমতে কমতে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? বিতর্কিত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আলোড়ন ফেললেন বিজ্ঞানী ওনেস

অতিপরিবাহিতা আবিষ্কার

এবার দেখা যাক কামারলিং ওনেস কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন ১৯১১ সালে। সেই যুগে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছিল যে তাপমাত্রা কমালে ধাতুর প্রতিরোধক্ষমতা কমতে থাকে। ঢ্রুডের তত্ত্ব থেকে এর কারণ অনুমান করা যায়। কঠিন পদার্থের আয়নরা নিজেদের জায়গার আশেপাশে অবিরত নড়তে থাকে। তাপমাত্রা কমালে তাদের অস্থিরতার মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায়। তখন ইলেক্ট্রনদের পক্ষে ধাক্কা এড়িয়ে চলা সহজ হয়। তাপমাত্রা ক্রমাগত কমাতে থাকলে প্রতিরোধক্ষমতা কমতে কমতে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? এই প্রশ্নটা পদার্থবিজ্ঞানীদের খুব ভাবিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করতেন যে তাপমাত্রা কমাতে থাকলে প্রতিরোধক্ষমতা ক্রমাগত কমতেই থাকবে, এমনকি পরমশূন্য তাপমাত্রায় তা শূন্যে গিয়েও ঠেকতে পারে। আবার কেউ কেউ বলতেন পরমশূন্য তাপমাত্রায় ইলেক্ট্রনরাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াবে, তাই একটা সময় আসবে যখন প্রতিরোধক্ষমতা প্রচণ্ড বেড়ে গিয়ে অসীম হয়ে যাবে, অর্থাৎ ধাতু আর বিদ্যুৎ সঞ্চালনে সক্ষম থাকবে না।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন ওনেস ও তাঁর সহকর্মীরা। প্রথমে তাঁরা উপায় বের করেন হিলিয়ামকে গ্যাস থেকে তরল করার। এর মাধ্যমে তাঁরা সক্ষম হন তাপমাত্রাকে ১ কেলভিন (অর্থাৎ -272 ডিগ্রি সেলসিয়াস) অবধি কমাতে। তখন পৃথিবীতে অন্য কোন গবেষণাগারে এত কম তাপমাত্রায় পৌঁছনোর উপায় জানা ছিল না। ওনেস ছিলেন পথপ্রদর্শক। তিনি এই শীতলকরণের পদ্ধতি কাজে লাগালেন কঠিন পারদকে ঠাণ্ডা করার জন্যে।

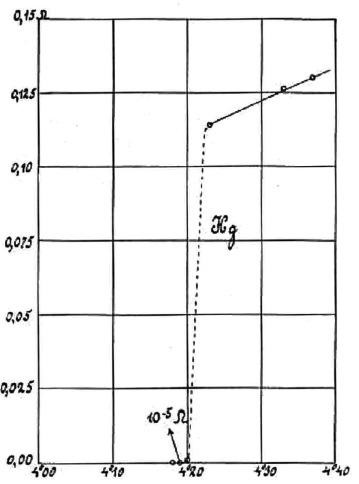

তাপমাত্রা ৪ কেলভিন পৌঁছতে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড – পারদের প্রতিরোধক্ষমতা হঠাৎ করে প্রায় শূন্য হয়ে গেল! গবেষণাগারে ন্যূনতম যে প্রতিরোধক্ষমতা সঠিকভাবে মাপা সম্ভব, পারদের ক্ষেত্রে সেই মাত্রা চলে গেল তার থেকেও নীচে। সেটা এতটাই অল্প যে ওনেস বলেন বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা শূন্য বলেই ধরে নেওয়া চলে। নীচের ছবিটি হচ্ছে সেই বিখ্যাত পরীক্ষার ফল। এখানে দুটো জিনিস ছিল খুব আশ্চর্যের। প্রথমত, পরমশূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছনোর আগেই প্রতিরোধক্ষমতা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তন ছিল বড়ই আকস্মিক, যেন ভীষণ কিছু ঘটে যাচ্ছে ইলেক্ট্রন জগতে।

এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে ওনেসের দেরি হয়নি। শূন্য প্রতিরোধক্ষমতার অর্থ হল ইলেক্ট্রনদের গতি কখনও হ্রাস পাবে না। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্ষয় নেই। ধাতুর এই অবস্থার নাম হল সুপারকন্ডাক্টার। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল সুপারকন্ডাক্টিভিটী অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রেও ঘটে। টিন ও সীসাতে যথাক্রমে ৪ ও ৬ কেলভিন তাপমাত্রায় শূন্য প্রতিরোধক্ষমতা দেখা গেল। সুপারকন্ডাক্টিভিটী হচ্ছে একরকমের দশা পরিবর্তন – যা মুক্ত ইলেক্ট্রনদের সাধারণ দশার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 2। ওনেসের আবিষ্কারে পদার্থবিজ্ঞান জগতে আলোড়ন পরে গেল। হিলিয়াম তরলীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার ও নীচু তাপমাত্রায় ধাতুদের ধর্ম নিয়ে গবেষণার জন্যে তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরষ্কারে সম্মানিত হন।

(সৌজন্যে : ‘Centenary of the discovery of superconductivity’, CERN

http://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2011/15/News%20Articles/1342159 )

৪ কেলভিন তাপমাত্রায় কঠিন পারদের প্রতিরোধক্ষমতা লোপ পেয়ে গেল – সূচনা হল নতুন অধ্যায়ের।

চৌম্বক ক্ষেত্রে অতিপরিবাহীদের রকমসকম

বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সংযোগ। তাই যে যে ধাতু ঠাণ্ডা করলে সুপারকন্ডাক্টিভিটী দেখা যায়, চৌম্বক ক্ষেত্রে তাদের রীতিনীতি বুঝতেও বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন। সুপারকন্ডাক্টার নিয়ে গবেষণা করা শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব ছিল যাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে হিলিয়াম তরলীকরণের প্রযুক্তি জানতেন। এই কাজে সক্ষম বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা।

১৯২০র দশকে এই পদ্ধতিতে পারদর্শী এক প্রমুখ বিজ্ঞানী ছিলেন ওয়ালঠার মাইসনার। তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন ১৯৩৩ সালে, রবার্ট অকসেনফেল্ডের সাথে, যে সুপারকন্ডাক্টারের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্র লোপ পায়। সুপারকন্ডাক্টারকে চুম্বকের কাছে রাখলে সে ঠিক বিপরীত এক ক্ষেত্র তৈরি করে, যাতে কেটেকুটে তার ভেতর মোট চৌম্বক ক্ষেত্র হয় শূন্য। সুপারকন্ডাক্টার আর চুম্বকের মধ্যে এক বিকর্ষণমূলক বল কার্যকরী হয়। এই ঘটনার নাম মাইসনার-অকসেনফেল্ড এফেক্ট। এক অভিনব পরীক্ষা করে দেখানো যায় যে সুপারকন্ডাক্টারের ওপর হাল্কা চুম্বক রেখে দিলে তা শূন্যে ভেসে থাকে।

সুপারকন্ডাক্টারের ওপর হাল্কা চুম্বক রেখে দিলে তা শূন্যে ভেসে থাকে – বিকর্ষণ বলের কারণে

কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে সুপারকন্ডাক্টিভিটীর যথার্থ কারণ? আমরা দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করব কী ছিল এর উত্তর, যার সমাধান পেতে ওনেসের আবিষ্কারের পর লেগেছিল চার দশকেরও বেশি সময়।

(প্রচ্ছদের ছবি:মাইসনার-অকসেনফেল্ড এফেক্ট : একটি সুপারকন্ডাক্টারের চাকতির ওপর চুম্বক ভেসে রয়েছে (সৌজন্যে : Wikipedia/Mai-Linh Doan); এই ঘটনা নিয়ে একটি ভিডিওর ঠিকানা – https://www.youtube.com/watch?v=HRLvVkkq5GE)

প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা:

- কোনো পরিবাহীর রোধ কীভাবে জন্মায়, সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে দেখুন: https://bigyan.org.in/2018/06/08/pathak7/।

- দশা পরিবর্তন নিয়ে আরো জানতে এই লেখাটি দেখুন: https://bigyan.org.in/2017/07/24/state_of_matter_and_nobel_prize/।

- কীভাবে সুপারকন্ডাক্টিভিটীর আবিষ্কার হল : https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/1.3490499

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই লেখাটি পড়ে মতামত দিয়ে সাহায্য করার জন্যে আমি শ্রীনন্দা ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ।