সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠানে বন্ধুরা মিলে ম্যাজিক শো করেছিলাম স্কুলে। তাসের ম্যাজিক নয়, বিজ্ঞানের নানা মজার ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে ম্যাজিক। এই যেমন, কাচ আর গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক কাছাকাছি। তাই বিকারের মধ্যে গ্লিসারিন রেখে তার ভেতর কাচের একটা ছোট ব্লক ডুবিয়ে রাখলে কাচের ব্লকটাকে কেউ দেখতে পাবে না। সেই কাচের ব্লকের উপর একটা পাথর রাখলে মনে হবে জলের উপর পাথর ভাসছে! এইরকম আরও অনেক ম্যাজিক। হাতে কলমে বিজ্ঞানের যাদু (আক্ষরিক অর্থেও বটে) দেখার মজা হয়ত সেদিনই প্রথম পেয়েছিলাম।

এই ম্যাজিক, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ইত্যাদি কিছু অনুষ্ঠান বাদ দিলে মোটের উপর ছোটবেলার বিজ্ঞান শিক্ষা বেশ বিরক্তিকর ছিল। আমার ধারণা, এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আমার সাথে সহমত পোষণ করবে। এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য স্কুল জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কী করে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তার সম্বন্ধে কয়েকটা মতামত রাখা। শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী আর দার্শনিক গবেষণা করেছেন। এখানে সেসব কথা বলছি না। বিজ্ঞানের গবেষণা করতে গিয়ে আমার যে অনুভূতি হয়েছে এই প্রবন্ধে তার কয়েকটি তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে আলোচনা হলে আমার প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে মনে করব।

পাঠ্য বইয়ের বিভীষিকা

ছোটবেলায় (মানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা পর্ষদ) বিজ্ঞানের সিলেবাসের পাঠ্য বইগুলোর মধ্যে একটাও কিন্তু মনে ধরেনি। এমনকি সেই বইগুলোর কথা ভাবলে এখনো অব্দি ভয় হয়! বইগুলো বোধ হয় কেবল পরীক্ষার দিকে তাকিয়েই লেখা হত। পরীক্ষাঘরের বাইরের মহাবিশ্ব যে তার অপার রহস্য নিয়ে শিশু বা কিশোর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে পারে, সে ভাবনা বোধ হয় যারা সিলেবাস তৈরি করেন আর তার উপর ভিত্তি করে যারা বই লেখেন তাদের মাথায় আসেনি। সবথেকে অভাব যেটা মনে হয় তা হল বিজ্ঞানের বই পড়ে কখনোই এটা বুঝতে পারিনি যে বিজ্ঞানের কোন প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনো পাইনি, কোন প্রশ্নের পিছনে হাজার হাজার বিজ্ঞানী দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন। যেমন এটা বুঝতে পারিনি যে গত দশ বছরে জগতকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত কি আবিষ্কার হয়েছে। সেটাই বুঝি নি তখন যে বিজ্ঞান একটা চলমান জিনিস, সেটা পড়ার একটা উদ্দেশ্য অজানা জগতকে, মানে যে জগতকে মানুষ এখনো জেনে ওঠেনি, তাকে জানার চেষ্টা করা।

বিজ্ঞানের বইতে বেশিরভাগ অধ্যায়ের শুরুতেই মোটা মোটা হরফে সংজ্ঞা লেখা থাকত। কিছু ছাত্রদরদী খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন-এ পরীক্ষা-বৈতরণী সসম্মানে পার হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন অনেক মাষ্টার মশাই। তাদের অনেকের বক্তব্য ছিল ওই মোটা কালো অক্ষরগুলো যেন আমরা সকাল সন্ধ্যে পাঁচালীর সুরে পড়ে মুখস্থ করে ফেলি। যেমন ‘বহুরূপতা’-র সংজ্ঞা থেকে যেন একটা শব্দও বাদ না যায় – তার একটাই রূপ। তা যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলি। আর যথাস্থানে ভক্তিভরে সেটা উগড়ে দিয়ে আসি। সংজ্ঞার মোটা কালো অক্ষরের পর বইগুলোতে থাকত উদাহরণের প্যারা। এটাও ইম্পর্টান্ট কিন্তু সংজ্ঞাটা পড়া বেশি জরুরী!

বিজ্ঞান – বিশেষ জ্ঞান

বড় হয়ে দেখলাম – এ তো উলটপুরাণ! বিজ্ঞান গবেষণার জগতে প্রথমে বিশেষ কোনো উদাহরণ নিয়ে কাজ করা হয় বহু বছর। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানে কোনো একটি বা অল্পসংখ্যক পদার্থের উপর গবেষণা হয়। জীববিদ্যাতে বোঝার চেষ্টা করা হয় কোনো বিশেষ জীবকে – যেমন ড্রসোফিলা মাছি, বা ইঁদুর। এই বিশেষ (specific) নমুনাগুলোকে ভালভাবে বোঝার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন কিছু সাধারণ (general) প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থের মধ্যে ইলেক্ট্রনের ধর্ম কী, বা জেনেটিক্সের অনেক গভীর প্রশ্ন।

ছোটবেলায় আগে সংজ্ঞা মুখস্থ করার উপদেশ দেওয়া হতো, কিন্তু বড় হয়ে দেখলাম–এ তো উলটপুরাণ!

এই বিষয়টা বোঝাতে গিয়ে একটা ভাল চলচ্চিত্রের কথা ভাবতে পারি। সেখানে ধীরে ধীরে প্লটটা খোলে। দর্শকদের সাথে চরিত্রগুলির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ছোট কিছু বিশেষ দৃশ্য ও সংলাপের মাধ্যমে। সেগুলো থেকেই চলচ্চিত্রের মূল বিষয় বা বক্তব্য আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। যদি চলচ্চিত্রের শুরুতেই মোটা কালিতে লিখে দেওয়া থাকত – “চলচ্চিত্রের এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয় হল অমুক, উদাহরণের জন্য পরের পাঁচটি দৃশ্য মনোযোগ সহকারে দেখুন।”, তাহলে ব্যাপারটা বিরক্তিকর, এমনকি হাস্যকর হত না কি? বিজ্ঞানের (বা অন্য কোন বিষয়ের) ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এমন। প্রথমে যে বিষয়টা পড়তে যাচ্ছি তার সম্বন্ধে একটা কৌতূহল এবং বিস্ময় তৈরি করতে হবে – তাহলে বাকি কাজটা ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই করে নেবে। তাকে মোটা অক্ষরের রাশভারী সংজ্ঞা জোর করে মুখস্থ করাতে হবে না।

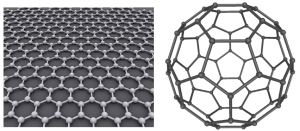

বহুরূপতার উদাহরণেই বলি, কার্বনের অণুগুলোকে যে নানাভাবে সাজানো যেতে পারে সেটা মজার বিষয়। এই মজা তো অধ্যায়ের শুরুতে সংজ্ঞা মুখস্থ করিয়ে বোঝানো যায় না। শুরুতেই কী করে কার্বন পরমাণুকে বিভিন্নভাবে সাজানো যায় সেটা বুঝতে হবে – তার জন্য মডেল তৈরি করতে হবে, বা ভাল ছবি তুলে ধরতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা তখন খেলতে শুরু করবে যে কতভাবে কার্বন পরমাণুগুলোকে সাজানো যায়১, ২। তারা নিজেরাই হয়ত খেলাচ্ছলে বের করে ফেলবে যে কার্বন পরমাণুদের বিভিন্নভাবে, এমনকী ফুটবলের মত করেও সাজানো যায়! এই ধারণা তৈরি হলে এবার শিক্ষিকা প্রশ্ন করতে পারেন – “এই যে বিভিন্ন রকমভাবে কার্বন পরমাণু সাজানো হল, এই পদার্থগুলো দেখতে একে অপরের থেকে আলাদা হবে কি?” বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর খুঁজে বের করা মুশকিল হবে না (গুগল আর উইকিপিডিয়া তো আছেই।) এবার শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন একভাবে সাজালে খুব শক্ত কঠিন একটা পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে, আর একভাবে সাজালে পিচ্ছিল এক পদার্থ? একভাবে সাজালে যে তড়িতের কুপরিবাহী, আরেকভাবে সাজালে যে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় সুপরিবাহী! অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়ত ছোটবেলাতেই পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই প্রশ্নগুলো পরবর্তীকালে চারপাশের জগতকে জানার অনুপ্রেরণা হিসাবে থেকে যাবে।

অচেনাকে চেনা – খামের পিছনে অঙ্ক কষে!

বিজ্ঞান পড়ে আমরা যেমন চেনা জগতকে নতুন করে চিনি, আবার অচেনা জগতকেও চিনি। তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে নতুন যা শিখলাম, তার সাথে আগে যা শিখেছি, তার প্রায়ই কোন যোগ নেই। এ যেন আমড়াতলার মোড়ের একটা গলি সম্পর্কে বিশদে জানলাম, কিন্তু আমার বাড়ি পটলডাঙ্গার সাপেক্ষে সে গলি কোথায়, বা সেখানে কীভাবে যাওয়া যায় তার কিছুই বুঝলাম না। নতুন শিক্ষা আমাদের অনুভূতির সাথে যুক্ত হল না, পরীক্ষার জন্য তৈরি করা নোটের বোঝাটা বাড়াল। তাই, তা পরীক্ষার খাতায় লিখে কোনরকমে ভুলতে পারলে বাঁচি।

বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে নতুন যা শিখলাম, তার সাথে আগে যা শিখেছি, তার প্রায়ই কোন যোগ নেই।

একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক।

ছোটবেলায় সৌরজগতের গ্রহগুলো কে সূর্যের থেকে কত দূরে শিখেছিলাম। পৃথিবীর থেকে সূর্য পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে। কিন্তু মুশকিল হল এই ‘পনেরো কোটি কিলোমিটার’-টা কতদূর তার ধারণা আছে নাকি আমাদের? দু’কিলোমিটার হেঁটে স্কুল যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। একশো কিলোমিটার দূরে মামার বাড়ি যেতে বাসে ঘন্টাখানেক লেগে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লীর দূরত্ব দেড় হাজার কিলোমিটার – প্লেনে যেতে লাগে ঘন্টা দেড়েক কি দুয়েক। দুই কি একশো কিলোমিটার বা দেড় হাজার কিলোমিটার দূরত্বের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা সম্পর্ক তৈরি হল। কিন্তু পনের কোটি? সেটা কত বড় সংখ্যা তা বুঝি নাকি? সুতরাং, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আমাদের কাছে একটা মুখস্থ করার সংখ্যা হিসেবেই রয়ে গেল, অনুভূতি বা ‘ইনটুইশন’-এর সাথে যুক্ত হল না। আবার এই দূরত্বের সাপেক্ষে পৃথিবী কত বড়, সূর্যই বা কত বড়, তাও মনের মধ্যে ছবি হয়ে রইল না!

এই ধরণের নতুন তথ্যকে আমাদের অনুভূতির সাথে যুক্ত করা যায় অনেকভাবে। যেমন, একটা উড়োজাহাজ যার কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে এক-দেড় ঘন্টা লাগে, তার কতক্ষণ লাগবে একই বেগে পৃথিবী থেকে সূর্য যেতে? উত্তরটা সহজেই দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যাবে – প্রায় সতের বছর! আবার ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও ভাবা যায়। ধরা যাক, পৃথিবীর সাইজ একখানা পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসের রাজভোগ কি রসগোল্লার মত। তাহলে এই স্কেলে সূর্য কত বড় আর কত দূরে হবে? অঙ্কটা চট করে কষতে পারব ঐকিক নিয়ম লাগিয়ে। পৃথিবীর ব্যাস মোটামুটি ১২,৮০০ কিলোমিটার, সেটাকে ছোট করে ৫ সেন্টিমিটার করে নিয়েছি, তাহলে পনেরো কোটি কিলোমিটার হবে ‘৫ সেন্টিমিটার X ১৫ কোটি / ১২,৮০০’ সমান প্রায় ৬০০ মিটার। এবার কিন্তু সৌরজগত সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা তৈরি হল। মনে মনে একটা ছবি বানিয়ে নিলাম যে আমার টেবিলের উপরের রসগোল্লাটা পৃথিবী, আর মিনিট পাঁচ-ছয় হেঁটে গেলে সূর্যকে পাব। কিন্তু সূর্য তো বিন্দু নয়! তার ব্যাস প্রায় চোদ্দ লাখ কিলোমিটার। তাহলে আবার ঐকিক নিয়মে দেখে নেব যে আমাদের উদাহরণে সূর্য হবে প্রায় সাড়ে পাঁচ মিটার মানে মোটামুটি একখানা বড়সড় ঘরের মত। ঘরের মত চৌকো নয় অবশ্য, মোটামুটি গোলাকার।

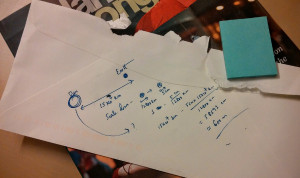

এই যে চট করে ধারণা করে নেওয়ার জন্য যে একটা অঙ্ক কষে ফেললাম বিজ্ঞানীরা একে ‘back-of-the-envelope calculations’ বলেন। মানে যে অঙ্কটা খুব তাড়াতাড়ি একটা চিঠির খামের পিছনেই করে ফেলা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা মহাবিশ্বকে আরও ভাল ভাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে বুঝব। চেনার হাত ধরে অচেনাকে অনুভব করব। যেমন এই যে পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্বটার একটা ছবি মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল, এবার শনিগ্রহ কত দূরে তা এই ছবিতে কোথায় বসবে তা বুঝব, ঠিক একই রকম সহজ অঙ্ক করে। বুঝতে শিখব মহাবিশ্বে কত ফাঁকা জায়গা!

শুধু তথ্য মনে রাখা নয়, চেনার হাত ধরে অচেনা তথ্যগুলোকে অনুভব করতে হবে।

এই যে ছবিটা মনের মধ্যে তৈরি করলাম পৃথিবী আর সূর্যের আকার আর দূরত্বের, তা থেকেই আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। যেমন কেউ যদি প্রশ্ন করে পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে মহাকর্ষ বল কি ভাবে অঙ্ক কষে বের করব? এমনিতে প্রশ্নটা কিন্তু শক্ত। কারণ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে দু’টো বিন্দুর মধ্যে বল কিভাবে বের করতে হয় বলা আছে, কিন্তু পৃথিবী আর সূর্য কেউই তো বিন্দু নয়। তাহলে?

আবার ছবিটা মনে মনে ভেবে নি। আমার পড়ার টেবিলে রসগোল্লার আকারের পৃথিবী আর পাঁচ মিনিট হাঁটা দূরত্বে একখানা ঘরের আকারের সূর্য। কিন্তু এত দূরত্ব থেকে কি ঐ ঘরের কোনটা জানালা আর দেওয়ালে কী নকশা করা আছে ভালভাবে বোঝা যাবে? আর ঐ ঘরের কোনো বাসিন্দা কি আমার টেবিলের উপরে থাকা রসগোল্লাটাকে বিন্দু ছাড়া অন্য কিছু ভাববে? তাহলে মহাকর্ষ বল বের করার জন্য সূর্য আর পৃথিবী যে বিন্দু নয় তা ভুলে গেলেও আপত্তি নেই। নিউটনের সূত্র সোজাসুজি লাগিয়েই এই সমস্যার বেশ ভাল রকম সমাধান হয়ে যাবে। (অবশ্য, সূর্যকে যদি পুরোপুরি গোলাকার ধরে নিই, তাহলে প্রতিসাম্য বা সিমেট্রির যুক্তি দিয়েও দেখানো যায় যে পৃথিবীর উপর তার প্রভাবের হিসেব করতে হলে সূর্যকে তার কেন্দ্রে অবস্থিত এক বিন্দুভর ধরা যায়।)

শূন্যস্থানে গোলাকার মুরগী

এই যে ‘ভাল রকম’ সমাধান বললাম, সেটার মানে কী তা বোঝা বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা যখন কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, তখন প্রথমেই তাদের লক্ষ্য থাকে সবথেকে সহজ একটা মডেল বা চিত্র খুঁজে বের করা যা দিয়ে সেই ঘটনাটা মোটামুটি বা approximately বোঝা যায়। সূর্য আর পৃথিবীর উদাহরণটাই নেওয়া যাক। সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে পৃথিবীর কত সময় লাগে এইটা যদি বের করতে চাই, তাহলে সবার প্রথমে আমরা ভাবতে পারি পৃথিবীর উপরে সূর্য ছাড়া আর কেউ বল প্রয়োগ করছে না। অর্থাৎ, আমাদের এই কল্পিত ব্রক্ষ্মাণ্ডে চাঁদ নেই, অন্য গ্রহ-নক্ষত্র কিচ্ছু নেই! তার উপরে সূর্য আর পৃথিবীকে বিন্দু (বা পুরোপুরি গোলাকার) ধরে নেব। তাহলে তাদের মধ্যেকার মহাকর্ষ বল সহজেই হিসেব করে সেখান থেকে বের করতে পারব পৃথিবী কত জোরে ঘুরছে। সেটা জানলে সূর্যের চারিধারে একবার ঘুরে আসতে কত সময় লাগে তাও পেয়ে যাব।

বিজ্ঞানীরা কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করতে প্রথমেই চেষ্টা করেন সবথেকে সহজ একটা মডেল খুঁজতে যা দিয়ে সেই ঘটনাটা মোটামুটি বোঝা যায়।

এই যে সহজ একটা ছবি তৈরি করলাম হিসেবটা করার সময়, এবার প্রশ্ন করা যাক, এটা কতটা ঠিক। উত্তর হল, এটা মোটামুটি ঠিক। এখন এই ‘মোটামুটি’ উত্তরটা দিয়ে আমাদের চলবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আমরা কি করতে চাইছি তার উপর। এক বছরে কতগুলো দিন আছে, বা কতগুলো মিনিট আছে, এটা হিসেব করার জন্য এই ‘মোটামুটি’ উত্তরটা চলবে। কিন্তু আমরা যদি খুব সূক্ষ্ম সময় মাপতে পারে এমন একটা ঘড়ির সাথে পৃথিবীর গতির তুলনা করি, তাহলে দেখব যে হিসেবে একটু গড়মিল হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ, পৃথিবীর উপর বলের হিসেব করার জন্য আমাদের ছবিটা খুব সহজ ছিল। সেখানে পৃথিবীর উপর চাঁদের বলকে হিসেবের মধ্যে ধরিনি। তাহলে আমরা আরো একটু সূক্ষ্ম হিসেব করতে চাইলে পৃথিবীর উপর সূর্য আর চাঁদের দুইয়ের-ই প্রভাব দেখব। পাঠক ‘লিপ সেকেন্ড’ সম্বন্ধে পড়ে দেখতে পারেন এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে।

Approximation বা আসন্নায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে বোঝার একমাত্র উপায়। খুব সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতেও আসন্নায়নের প্রয়োজন হয়। যেমন, বেলতলায় নেড়ার মাথায় বেল পড়তে কতক্ষণ সময় লাগবে? বেল থেকে নেড়ার মাথার দূরত্ব জানা থাকলে গতিসূত্র লাগিয়ে খুব সহজে পেয়ে যাব উত্তর। কিন্তু, এবার মাথায় ভাবনা আসবে – বেল তো শূন্যস্থানে পড়েনি! যে মৃদুমন্দ হাওয়া খেয়ে নেড়া ভুল করে বেলতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই হাওয়ার বাধাকেও তো হিসেবে ধরতে হবে। তার উপরে পৃথিবীও বনবন করে ঘুরে চলছে, সেই ঘূর্ণনের জন্য বেলের উপর একটা অতিরিক্ত বল কাজ করবে (কোরিওলিস বল) – তার প্রভাবও তো ধরতে হবে! ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কিছু নিয়ে অঙ্ক কষতে গেলে প্রফেসার নিধিরামও ঘোল খেয়ে যাবেন। আর তাই দরকার আসন্নায়ন – হাওয়ার বাধা, কোরিওলিস বল ইত্যাদির প্রভাব এই উদাহরণে শুরুতে বাদ দিতে পারি। তাতেই যে উত্তর পাব সেটা মন্দ না। এরপর ধীরে ধীরে অন্য প্রভাবগুলো যোগ করে দেখতে পারি কোনটা কত বড়।

Approximation বা আসন্নায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে বোঝার একমাত্র উপায়।

এ তো গেল এমন একটা উদাহরণ যার উত্তরটা আমরা জানি, যেমন এখানে ভাল ক্যামেরা আর স্টপওয়াচ দিয়ে জানতে পারি বেলটা পড়তে কত সময় লাগল। আসন্নায়ন প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই ক্ষেত্রেও যেখানে উত্তরটা জানা নেই। এবং উত্তরের উপর অনেক কিছু, এমন আমাদের বাঁচা-মরার প্রশ্নও নির্ভর করছে। সমুদ্র উপকূলে কখন ঝড় আসবে তা জানা খুব জরুরী। কিন্তু, এই আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী খুব জটিল সমস্যা। শুধু স্যাটেলাইটের তথ্যই যথেষ্ট নয়, দরকার সেই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার ভাল মডেল। এখানেও বুঝতে হবে যে হাজার হাজার কারণে আবহাওয়া পালটাতে পারে, তার মধ্যে কোনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনগুলো তুলনামূলকভাবে কম। আবার কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা যেমন দরকার, তেমনি দরকার ঠিকভাবে বোঝা যে আজ থেকে পঞ্চাশ কি একশ বছর পর কোন জায়গার গড় তাপমাত্রা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এখানেও পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের (বৃদ্ধির)৩ অনেক কারণের মধ্যে থেকে কোনটা বা কোনগুলি মূল কারণ খুঁজে বের করতে হয়।

বিজ্ঞানী মহলে আসন্নায়নের উপর অনেক মজার গল্পই (জোক) প্রচলিত আছে। যেমন, একবার এক পদার্থবিজ্ঞানী চেষ্টা করছিলেন তার পড়শীর মুরগী কেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তা বুঝতে। প্রথমেই তিনি একটা approximation করে নিলেন – মুরগীটি নিটোল গোলাকার, আর রয়েছে খাঁটি শূন্যস্থানের মধ্যে (spherical chicken in a perfect vacuum)!

হোয়াট ইজ দ্য ওয়েইট অফ দ্য মুন?

বিজ্ঞানের পাঠ্য বইগুলোতে কত তথ্য দেওয়া থাকে। এই যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত, ইলেক্ট্রনের আধান বা চার্জ কত (সত্যজিৎ রায়ের ‘জন অরণ্য’ ছবিতে ইন্টারভিউ-এর দৃশ্যটা মনে পড়ছে, যেখানে অনেক প্রশ্নের সাথে চাঁদের ভর কত তাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল?)। পরীক্ষায় এসব থেকে প্রশ্ন আসে, আর এগুলো মুখস্থ করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান বোরিং হয়ে যায়। এখনকার যুগে বই থেকে তথ্য শেখা বা সংজ্ঞা মুখস্থ করার তাৎপর্য কমে এসেছে। কারণ, দরকার পড়লেই তো হাতের কাছে কম্প্যুটার আছে, ফোনেও ইন্টারনেট আছে। সূর্যের বা ইলেক্ট্রনের ভর, মহাকর্ষ ধ্রুবকের মান বা প্রোটনের চার্জ, বা বহুরূপতার সংজ্ঞা এ তো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বের করে ফেলা যায়।

একটু অন্যরকম ভাবে ভাবা যাক বিষয়টা। বরং আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করি এই সব তথ্যের উৎস সম্পর্কে। যেমন, কে বলল সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পনের কোটি কিলোমিটার? কি করে মাপব এই দূরত্ব? রাতে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ঐ যে তারা দেখছি, যদি জানতে চাই সে কত দূরে আছে কী করে মাপব? আবার, একটা ইলেক্ট্রন কত বড় সেটা কী করে মাপব? একবার প্রশ্ন করতে শুরু করলে কিন্তু দল বেঁধে প্রশ্নের ঝাঁক আসতে থাকবে।

এই সব প্রশ্নের আলোচনা থেকেই কিন্তু বেরিয়ে আসবে কত নতুন বিজ্ঞান। এক-ই প্রশ্ন করা যায় ভরের ক্ষেত্রেও। বাজার থেকে যে বেগুন বা চাল কিনে আনি আমরা তার ভর তো মাপি দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে। তার নীতিটা আমরা বুঝি। কিন্তু আকাশের ঐ কোণে যে তারাটি টিমটিম করে জ্বলছে তার ভর কি করে মাপব? আবার অন্যদিকে মহাবিশ্বের এপার থেকে ওপারে প্রতিমুহূর্তে যে নিউট্রিনো কণারা ছুটে চলেছে, তাদেরই বা ভর মাপব কিভাবে? একটা বিষয় খেয়াল করুন। এই যে প্রশ্নগুলো করলাম, সেগুলো কিন্তু শুনতে খুব সহজ। বেশিরভাগ সময়ই নতুন গবেষণার বিষয় বেরিয়ে আসে এই ধরণের শুনতে সহজ প্রশ্নের থেকে।

উপসংহার – উত্তরের আগে প্রশ্ন

এই প্রবন্ধের পাঠকের মধ্যে যদি স্কুল-কলেজের মাষ্টারমশাইরা থাকেন তাহলে তাদের অনুরোধ করব ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করতে শিখিয়ে দিন। দেখবেন বিজ্ঞান (বা অন্য যেকোন বিষয়) পড়াতে গিয়ে তাদের মনোযোগ পেতে আর সমস্যা হবে না। আর পড়া কেবল মাষ্টারমশাই (তা ক্লাশের-ই হোক আর প্রাইভেট টিউশানের-ই হোক না কেন) আর বই থেকেই কেন হবে? ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বা কোলাবরেশন করে এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর বের করে আনুক না। আবার শিক্ষা শুধু মাষ্টারমশাই থেকে ছাত্রছাত্রীর কাছে যাবে এমনটাই বা কেন? সবাই মিলে কোন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মজাই আলাদা!

কোলাবরেশনের কথা যখন উঠলই তখন বলি বিজ্ঞানের আসল মজা হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখাতে। আমাদের স্কুলগুলোতে উচ্চ-মাধ্যমিকের নীচের ক্লাশের জন্য ল্যাবরেটরী প্রায় নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ‘থিওরি’-ই পড়ছে খালি। হাতে-কলমে করে না দেখলে বিজ্ঞানের মজা পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তাই কয়েকজন মিলে দল বেঁধে ছোট ছোট পরীক্ষা করার অভ্যেস ছোট বেলা থেকেই করতে হবে। খুব সহজে আর সস্তায় কত মজার মজার পরীক্ষা করা যায়। ইউটিউবে (www.youtube.com) একবার সার্চ করে দেখুন ঘরে করার মত পরীক্ষার ব্যাপারে, দেখবেন কত ভাল ভাল আইডিয়া পাচ্ছেন।

বিজ্ঞান পড়া আর শেখা মানে শুধু তথ্য শেখা না। পরীক্ষার জন্য কিছু সংজ্ঞা আর উদাহরণ মুখস্থ করা নয়। বিজ্ঞান কি করে শিখতে হয় সেটাই শেখার। উত্তরের থেকে প্রশ্নগুলো বোঝা বেশি দরকার। কি করে আমাদের নিজেদের ইন্টুইশন বা অনুভূতির সাথে সেই শিক্ষার যোগ ঘটাবো সেটাই শেখার। সেটা করলে আমরা ধীরে ধীরে এই মহাবিশ্বটাকে জানতে পারব। এই মহাবিশ্বে আমাদের গুরুত্ব কি তাও বুঝতে পারব। তা যেমন আমাদের বুদ্ধিগত তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করবে, তেমনি আমাদের শেখাবে কীভাবে আমরা পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি।

রেফারেন্স ও অতিরিক্ত:-

১। কার্বনের বিভিন্ন রূপের মডেল তৈরি করা যেতে পারে দেশলাই-এর কাঠি ও থার্মোকলের ছোট ছোট বল দিয়ে। বলগুলোকে ভাবতে পারি কার্বন পরমাণু। এগুলোকে কাঠি দিয়ে যুক্ত করে নানারকমের রূপ দেওয়া যেতে পারে। এরকম একটি ভিডিও এখানে পাওয়া যাবে। এই ভিডিওতে থার্মোকলের বদলে 3D প্রিন্টেড ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে।

২। কার্বনের বহুরূপতার উপর একটি ভিডিও।

৩। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছে (গ্লোবাল ওয়ার্মিং)। উইকিপিডিয়ার বিবরণ এবং সেখানকার রেফারেন্সগুলি দেখুন বিস্তারিত জানতে।

ছবির উৎস: –

- Image credit for Graphene – CC BY-SA 3.0, by AlexanderAIUS (at wikipedia), Image source.

- Image credit for fullerene – CC BY-SA 3.0, by Bryn C (at wikipedia), Image source.

- All other images by the author and bigyan.org.in.