এই যে প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল, সেই যে সেবার “মহাবিশ্বের প্রথম আলো” নিয়ে গল্প টল্প বলে গেলেন। আর তো আপনার ছায়ারও দর্শন মেলা ভার !

আরে রোসো। গিয়েছিলাম এই আলো নিয়ে কালোয়াতি করতেই। তা কি আর চাট্টিখানি কথা?

খাসা বলেছেন মশাই। আলো নিয়ে কালোয়াতি ! তা কি পেলেন মশাই এই আলো নিয়ে কাল্টিভেট, মানে, কালোয়াতি করে?

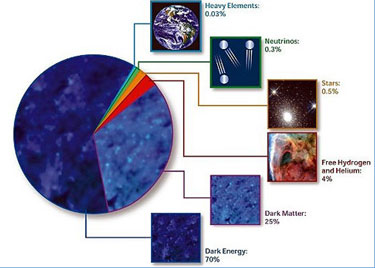

কি পেলাম? পেলাম এই। এই যে সূর্য-তারা-গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ যা কিছু আমরা দেখছি, মায় আমরা অব্দি, মহাবিশ্বের চার শতাংশ মাত্র জুড়ে আছে।

এ তো আপনি গতবারেই বললেন মশাই। মনে না থাকলে আর একবার না-হয় “মহাবিশ্বের প্রথম আলো” পড়ে নেওয়া যাবে ‘খন। তাহলে আর নতুন কী গল্প বলবেন এবারে?

বলব বলব। তার আগে বলুন তো, আপনাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে। হুমমম ঠিক ধরেছি। ‘কাল্টিভেট’ শুনেই কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। দ্য গ্রেট জটায়ু, মানে শ্রী লালমোহন গাঙ্গুলী না?

হে হে… ধরেই যখন ফেলেছেন, তখন গল্পটা শুরু করা যাক।

তা বেশ। এবারের গল্পটা ওই বাকি ৯৬ শতাংশ নিয়ে।

ও, আপনার সেই দুই মক্কেল — ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি?

ঠিক ধরেছেন। তাহলে শুরু থেকে শুরু করা যাক, কি বলেন?

সে তা আর বলতে? শুভস্য শীঘ্রম।

চলুন তাহলে একলাফে পৌঁছে যাই ১৯৩০ এর শুরুর দিকে। কয়েকজন পাগল…

কি মুস্কিল ! ছিল তো মহাকাশ, আবার পাগল কোথা থেকে এলো?

আসে আসে। জানতি পারেন না। এইসব পাগলদের একটা গালভরা নাম আছে — আপনারা বলেন বিজ্ঞানী। তো এই উর্ট, জুইকি, স্মিথরা করছিলেন কী, ছায়াপথগুলোকে নিয়ে একটু খেলাধূলা করছিলেন। ছায়াপথ তো আপনি দিব্যি বোঝেন। নামটা হয়ত শোনেন নি, এই যা। ইংরেজিতে একে বলে গ্যালাক্সি (Galaxy)।

বিলক্ষণ, এই তো একটা আমার পকেটেই আছে !

এই তো মশাই, উটের পাকস্থলী হয়ে গেল! এনাকে রাখতে গেলে আপনার পকেটটা একটু বেশী ই বড় হতে হবে আর কী ! এই আমাদের সূর্য যেমন একটা নক্ষত্র, এরকম লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে তৈরী হয় এক একটা ছায়াপথ, অর্থাৎ আসল Galaxy। দেখতে এই রকম :

সব্বাই ঠিক এরকম দেখতে না, তবে এই ভদ্রলোক আমাদের এই গল্পে বেশ প্রাসঙ্গিক। এঁর কথায় একটু পরে আবার আসব।

বলেন কী? লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে একটামাত্র ছায়াপথ !

হাঁ। আর এরকম লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ নিয়ে একটা ক্লাস্টার। আর লক্ষ লক্ষ ক্লাস্টার নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব।

বুঝলাম। আচ্ছা, তাহলে ঐ বিজ্ঞানীরা ঠিক কী করছিলেন?

ঠিকঠাক বলতে গেলে ওঁরা মাপছিলেন ক্লাস্টারের মধ্যে ছায়াপথগুলোর গতিবেগের তারতম্য (velocity dispersion)। আরে আরে ঘাবড়াবেন না, আপনি প্রশ্ন করলেন বলেই না বললুম। মোদ্দা কথা এই গতিবেগের তারতম্য থেকে হিসেব করে ফেলা যায় ক্লাস্টারটির মোট ভর।

ওহ, ভর? এই যেমন আমার হল গিয়ে আড়াই সের?

ঠিক। আর এই করতে গিয়েই বাধল গোল। দেখা গেল ক্লাস্টারের মধ্যে যা কিছু আমরা দেখতে পাই — কেবল খালি চোখে না, টেলিস্কোপের সাহায্যেও — তাদের ভর যোগ করলে দাঁড়ায় ক্লাস্টারের মোট ভরের (যা ওই গতিবেগের তারতম্য থেকে মাপা হয়েছে) মাত্র একের পাঁচ ভাগ। অর্থাৎ বাকি প্রায় চারের পাঁচ ভাগ চোখের সামনে থেকে বেমালুম লোপাট!

বলেন কী মশাই! এ তো রীতিমতো সাহারায় সীতাহরণ, থুড়ি, শিহরণ !

তবে আর বলছি কী! তা জুইকি ছিলেন এমনিতেই একটু খ্যাপাটে স্বভাবের। মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব আইডিয়া নিয়ে আসতেন। দুম করে বলে বসলেন এর পেছনে আছে এক ছুপা রুস্তম, যাকে আমরা ধরতে পারি নি এখনো। স্বভাবে আমাদের দৃশ্য বস্তুর মতই। তফাৎটুকু শুধু এই যে, চোখের সামনে দেখা দিচ্ছে না। আকাশজুড়ে আঁধার। আর একইরকম দুম করে এর নাম দিয়ে বসলেন ডার্ক ম্যাটার। তা জুইকিকে মশাই কেউই প্রথম ধাক্কায় বিশ্বাস করতে চায়নি, ওনার ঐ অদ্ভুত সব আইডিয়ার জন্যই।

সেই তো। আমারও তো কেমন জানি অদ্ভুত লাগছে। আছে কিন্তু দেখা দিচ্ছে না ! কিছু একটা ভুলচুক তো হলেও হতে পারে। সে আপনার ক্লাস্টারটি ভূতুড়েই হোক বা বিজ্ঞানীদের হিসেবের ভুলই হোক।

দিব্যি বলেছেন। তাহলে শুনুন। ক্লাস্টারটি ভূতুড়ে নয় তার প্রমাণ হল, এখনো অব্দি যতগুলো ক্লাস্টার নিয়ে বিজ্ঞানীরা নাড়াচাড়া করেছেন, তাদের সবার ক্ষেত্রেই ঐ চারের পাঁচ ভাগ ডার্ক ম্যাটার না থাকলে তাদের মোট ভর কিছুতেই মিলবে না। ঐ চারের পাঁচ ভাগই — সব্বার ক্ষেত্রে।

আচ্ছা, তা না’হয় মানলাম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, যে বিজ্ঞানীরা সব ক্লাস্টারের ক্ষেত্রে হিসেবে ঠিক একই গড়বড় করছেন?

তা পারে। তবে আমি যদি বলি, এই ডার্ক ম্যাটার মহাশয় নাক গলান শুধু ক্লাস্টারেই নয়, ক্লাস্টারগুলো যাদের দিয়ে তৈরী, সেই ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির কাজকারবারেও। এমনকি, এই পুরো মহাবিশ্বের বিবর্তনেও। তখন?

কিরকম কিরকম? এবার তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা হাইলি সাসপিশাস!

তাহলে খুলেই বলি। আর তার জন্য আগেই যে ছায়াপথের সাথে আপনার সাক্ষাত হলো, ঐ ওপরে ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে, তিনিই যথেষ্ট। এরকম ছায়াপথকে বলে স্পাইরাল গ্যালাক্সি (spiral galaxy)। আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অংশ, সেই মিল্কি ওয়ে-ও এরকমই একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি।

ক্লাস্টারের মধ্যে যা কিছু আমরা দেখতে পাই, তাদের ভর যোগ করলে দাঁড়ায় ক্লাস্টারের মোট ভরের মাত্র একের পাঁচ ভাগ। এর পেছনে আছে এক ছুপা রুস্তম — ডার্ক ম্যাটার।

তা ছায়াপথ তো ছায়াপথ, তা স্পাইরাল হল, না উল্টোনো ঘটির মত হল, তাতে কি এসে যায় মশাই?

যায় বৈকি। এই স্পাইরাল গ্যালাক্সিগুলোর অদ্ভুতত্ব হল, এদের এক্কেবারে ভেতরটা গোল বলের মত, যার মধ্যে বেশিরভাগ নক্ষত্ররা বাস করে। আর বাইরে ইয়া লম্বা লম্বা যে লেজগুলো বেরিয়ে আছে দেখছেন, এগুলো মূলত হাইড্রোজেনের মেঘ দিয়ে গড়া। দূর থেকে দেখতে একটা চ্যাপ্টা থালার মত লাগে আর কী। এই অব্দি তো ঠিকই ছিল। বিপত্তি সেই হাইড্রোজেনের গতিবেগ মাপতে গিয়ে।

হাইড্রোজেনের আবার গতিবেগ? সেটা কি ব্যাপার মশাই?

মহাবিশ্বের সবই যে নৃত্যের তালে তালে। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে, আপনিও সাথে ঘুরছেন। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে। কিভাবে আর কেন ঘোরে, তাও তো আপনি দিব্যি জানেন সেই দত্ত-পাল-চৌধুরীর১ আমল থেকেই।

এ হে হে, সে তো পড়েছিলাম মশাই গড়পার রোডের বারান্দায় রোদ পিঠ করে।

ওতেই হবে। কেন ঘোরে বলুন দেখি?

এই ইয়ে, মানে, মহাকর্ষ বল — যা কিনা কেন্দ্রের দিকে কাজ করে, আর কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force) — যা কিনা বাইরের দিকে কাজ করে, তারা টাগ-অফ-ওয়ারের খেলায় একে অন্যকে কাটাকুটি করে ফেলে, তাই…

হাইড্রোজেনের মেঘগুলোর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এরা ঐ দুই বলের কাটাকুটির ফলে স্পাইরাল গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে গোল করে ঘুরতে থাকে। আর তাই যদি হয়, ঐ দুটো বলের কাটাকুটির হিসেব থেকে আপনি দিব্যি বলে দিতে পারবেন কেন্দ্র থেকে কত দূরে হাইড্রোজেনের মেঘের গতিবেগ কেমন হবে।

ভাই তপেশ, আমার উনত্রিশ নম্বর উপন্যাস…

থাক, বুঝেছি। হিসেব করলেই দেখবেন, কেন্দ্র থেকে যদ্দুর অব্দি বেশির ভাগ নক্ষত্র থাকে, মানে ঐ গোল বলের মত অংশটা, তদ্দুর অব্দি বেগ বাড়বে। আর তার বাইরে — যেখানে প্রায় আর নক্ষত্র নেই, খালি হালকা হাইড্রোজেনের মেঘ — সেখানে মহাকর্ষও আর হু হু করে বাড়বে না, কাজেই গতিবেগ ঝুপ ঝুপ করে কমতে থাকবে।

তা অবিশ্যি জলের মত পরিষ্কার। গোল্লার বাইরে কে-ই বা আর ওকে বেগ দেবে? বাইরেটা তো প্রায় ফাঁকা — মানে শূন্য!

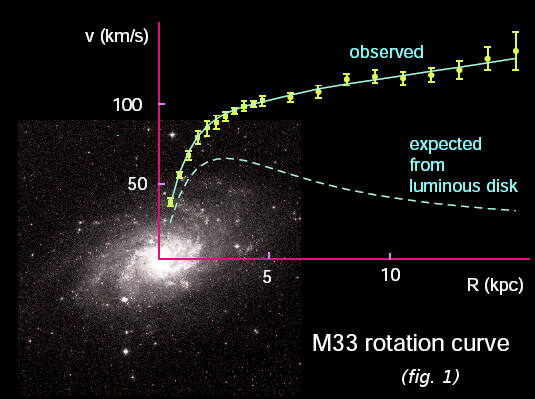

খাঁটি কথা। অর্থাৎ স্বাভাবিক হিসেব অনুযায়ী দূরত্বের সাথে বেগ কেমন হবে তা দেখতে লাগবে এই ছবির নিচের রেখার (expected from luminous disk) মত। তাই না?

ঠিক তাই।

এইবার সামলান মশাই মগনলাল মেঘরাজের মস্করা। মেপে দেখা গেল, বাইরের দিকেও হাইড্রোজেনের মেঘগুলোর বেগ কিন্তু কমছে না। প্রায় একই থাকছে। এই ছবির ওপরের রেখা (observed) থেকেই তা বোঝা যায়।

কেলেঙ্কারিয়াস কান্ড মশাই! কী করে সম্ভব? গোল্লার বাইরে তো সামান্য হাইড্রোজেনের মেঘ ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না? কেউ না থাকলে বাড়তি বেগটা দেবে কে?

ভাবুন ভাবুন…

তাহলে কি যাদের আপাতত দেখা যাচ্ছে না, সে—ই ডার্ক ম্যাটার?

কেল্লা ফতে ! সেই আগের দুর্ধর্ষ দুশমন। তারা স্পাইরাল গ্যালাক্সিকে বাইরের থেকে গোল করে ঘিরে রেখেছে আর হাইড্রোজেনের মেঘগুলোকে ঠেলে ঠেলে গতিবেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এরা ঠিক কতটা পরিমাণে আছে, তারও হিসেব করে ফেলা যায় খুব সহজেই — ঐ প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ।

এ তো সেই ক্লাস্টারে যতটা আছে বলে হিসেব, প্রায় ততটা !

তবে আর বলছি কী? মজার ব্যাপার হল, এখন অব্দি হাজারেরও বেশি স্পাইরাল গ্যালাক্সিতে পাওয়া গেছে এই একই ধাঁচ। এছাড়াও আছে বুলেট ক্লাস্টার, লেনসিং ইত্যাদির মত ঘটনা। সব ব্যাপারে বিশদ বলার সুযোগও নেই। মোটামুটি ভাবতে পারেন এই ভদ্রলোক বিশ্বের বহু ঘটনাতেই নাক গলান।

তাহলে তো মশাই এই মক্কেলকে সিরিয়াসলি নিতেই হচ্ছে ! কিন্তু এই যে আপনি বললেন, লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ নিয়ে ক্লাস্টার তৈরী হয়, আর লক্ষ লক্ষ ক্লাস্টার নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব। তাহলে মহাবিশ্বেও তো ডার্ক ম্যাটারের ছড়াছড়ি থাকা উচিত। দেখি, এই ল্যাংমুচ্কির প্যাঁচ সামলাবেন কিভাবে !

বেশ, দেখুন। হিসেব বলে, খালি চোখে আর নানান টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা যে আমাদের চারপাশে আজকের বিশ্ব দেখছি, এই বিশ্বটা এই মুহূর্তে ঠিক এই রকম, তার কারণ মহাবিশ্বের প্রায় ২৩-২৬ শতাংশ হল ডার্ক ম্যাটার। এর একটু বেশি বা কম হলেই আজকের এই বিশ্বটা ঠিক এরকম দেখতে হত না।

কী আশ্চর্য ! এখানেও সেই ডার্ক ম্যাটার !

তবে আর বলছি কী?

কিন্তু এই যে বললেন, ছায়াপথ আর ক্লাস্টারের মধ্যে তিনি প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ? হিসেব করলে তো দাঁড়ায় আশি শতাংশ !

যথার্থ প্রশ্ন। এই আশি শতাংশ কার? মোট পদার্থের — যাকে বলে ম্যাটার । ঐ যে বলেছিলাম, যা কিছু দৃশ্যমান তা মোটামুটি ৪ শতাংশ। এই ৪ আর ২৩-২৬ মিলিয়ে ২৭-৩০ শতাংশ হলো বিশ্বের হল মোট পদার্থ। এবার হিসেব করুন তো মশাই ২৭ এর মধ্যে ২৩ বা ৩০ এর মধ্যে ২৬ কত শতাংশ হয়?

কিমাশ্চর্যমতঃপরম !

বিশ্বাস হল তো মশাই?

বিলক্ষণ। কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটারকে ধরার কোনো উপায় কি নেই?

নিশ্চই আছে। তিনি এখন অব্দি আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছেন এই যা। মানে মহাকর্ষীয় গুণাগুণ সব রকমই দেখাচ্ছেন, কিন্তু ধরতে গেলেই আর ধরা দিচ্ছেন না। খানিকটা খুড়োর কলের মতন। তবে বিজ্ঞানীরাও ছাড়বার পাত্র নন। লড়ে যাচ্ছেন পরীক্ষাগারে, আবার মহাকাশেও। তাঁদের আশা একদিন না একদিন এই মক্কেল ধরা দেবেনই।

কিন্তু এ তো গেল সাকুল্যে মহাবিশ্বের ২৭-৩০ শতাংশ। বাকি প্রায় ৭০ শতাংশ? যা নাকি আবার পদার্থও নয়?

এই ৭০ শতাংশ হলো ডার্ক এনার্জি — যার জন্য আমাদের বিশ্ব এই মুহূর্তে শুধু বেলুনের মত ফুলছেই না, লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলছে, মানে ফোলার বেগ সময়ের সাথে বেড়ে চলেছে বা ত্বরান্বিত হচ্ছে।

কী মুস্কিল ! আপনিই তো বলেছিলেন মহাবিশ্বের সৃষ্টি ১৩৮০ কোটি বছর আগে। তখন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই, যে জানলেন?

কী করে জানলাম? ঐ যে বলেছিলাম, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আলো ধরার কল বানিয়ে, অর্থাৎ কিনা টেলিস্কোপ দিয়ে, জানা যায় পুরনো ইতিহাস। ঘটে কী, এই বিশ্ব নিরন্তর ফোলার জন্য, যে আলো যত দূর থেকে আসে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বদলে গিয়ে আমাদের টেলিস্কোপে ধরা দেয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলানোর ঘটনাকে বলে রেডসিফ্ট (redshift)। অর্থাৎ যে আলো ধরে আমরা যত পুরনো সময়কে দেখতে চাইব, এই রেডসিফ্টের পরিমাণ তার ক্ষেত্রে তত বেশি হবে। এই রেডসিফ্ট সঠিকভাবে মাপা যায় টেলিস্কোপ দিয়ে। আর তার থেকে হিসেব কষে আজকের দিনে বসেও জানা যায় আমাদের বিশ্ব কোন সময় কিরকম ভাবে ফুলেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আজকের দিনে বসেই!

হুম। কিন্তু একটা কথা আপনি হিসেব না-কষেই কিন্তু বলে দিতে পারবেন। পদার্থ মাত্রেই একে অন্যকে আকর্ষণ করে, এ তো আপনি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকেই জানেন — সেই দত্ত-পাল-চৌধুরীর আমল থেকেই। কাজেই এটাও দিব্যি বুঝছেন, আমাদের এই মহাবিশ্ব-বেলুনটা যত ফুলবে, তত তাকে আরো আরো জোরে ফুলিয়ে দিতে হলে লাগবে আকর্ষণের উল্টো বল, অর্থাৎ বিকর্ষণ। তা তো মশাই কোনোরকম পদার্থই দিতে পারবে না।

হাঁ, এ আর এমন কী কথা…

তাহলে এটা মানবেন, যে আমাদের এই বিশ্ব যদি শুধুমাত্র পদার্থ দিয়ে তৈরী হত, তবে তার ফোলার গতিবেগ সময়ের সাথে ধীরে ধীরে কমে আসার কথা। ঠিক যেন বুড়ো বিশ্ব আর কী!

স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে বললেন আজকের বিশ্ব লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলছে !

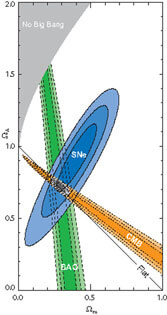

সেটাই তো আসল মজা। তাহলে, আপনি যা আশা করছিলেন, তা মিলল না। তাই তো? তাহলে খুলেই বলি। ১৯৯৮ সালে প্রথম এক বিশেষ ধরণের সুপারনোভা — যাদের পোশাকি নাম সুপারনোভা টাইপ ওয়ান-এ (SNIa) — এরা দিল ভারি অদ্ভুত তথ্য। নাম শুনে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সহজ কথায় নক্ষত্রদের মৃত্যুকালের এক দশা হল সুপারনোভা। তা এই বিশেষ সুপারনোভাগুলো থেকে মেপে ফেলা যায় ওদের লুমিনোসিটি (luminosity) বা দীপ্তি। আর সেখান থেকে এক বিশেষ রকমের দূরত্ব, যার নাম লুমিনোসিটি ডিসটেন্স (luminosity distance) বা দীপ্তি দূরত্ব। ব্যাস, আর কী? এবার চটপট হিসেব কষে বলে ফেলা যায় ঠিক কত রেডসিফটে সুপারনোভাটির দীপ্তি দূরত্ব কত ছিল। আর ঐ যে বললাম, এর থেকে হিসেব করে আজকের দিনে বসেও জানা যায় আমাদের বিশ্ব কখন কিরকম ভাবে ফুলছে।

ডার্ক এনার্জি — সেই মক্কেল যে বিপুল পরিমাণে বহির্মুখী চাপ দিয়ে বিশ্ব-বেলুনটাকে আরো জোরে ফুলিয়ে দিচ্ছে।

পুরোপুরি বুঝলাম না। কিন্তু একটা ধারণা তৈরী হল।

এইটুকু জানলেই হবে, ব্যাস। তা জানা গেল অদূর অতীতে, যখন কিনা আমাদের বিশ্বের আয়তন ছিল আজকের আয়তনের মোটামুটি ৬০ শতাংশ, তখন থেকে এই বিশ্ব লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলতে শুরু করেছে। অর্থাৎ যদিও আমরা ভাবছিলাম আজকের বিশ্বের ফোলার বেগ ধীরে ধীরে কমে আসার কথা, আসলে ঘটছে ঠিক তার উল্টো। শুনেই তো গেল গেল রব।

কেন কেন?

একটু আগেই তো দেখলাম, বিশ্ব-বেলুনটাকে আরো জোরে ফুলিয়ে দেওয়ার জন্য লাগবে বিকর্ষণ বল, যা কিনা কোনোরকম পদার্থই দিতে পারে না।

তাহলে কে সেই মক্কেল, যে এরকম অদ্ভুতভাবে ফুলিয়ে দিচ্ছে বিশ্বকে? তার তো চাই অনেক অনেক ঠ্যালা দেওয়ার ক্ষমতা, মানে বাইসেপ্স ট্রাইসেপ্স কুয়াড্রু…

হাঁ, বিজ্ঞানের ভাষায় সেই মক্কেলের থাকতে হবে বিপুল পরিমাণে বহির্মুখী চাপ, যার সাহায্যে তিনি দেবেন এই বিকর্ষণ। এনার নাম দেওয়া হল ডার্ক এনার্জি। আর তিনি কতটা থাকবেন তার হিসেবও করা হল। মহাবিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ।

কিন্তু এরকম ‘বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত’-কে এক কথায় মানবো কেন? আরও পরীক্ষা চাই।

হয়েছে তো। গত দেড় দশকে কয়েকশ’ এরকম সুপারনোভা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রমাণ এসেছে আরো নানা দিক থেকে। যাদের অন্যতম সেই মহাবিশ্বের প্রথম আলো অর্থাৎ কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডের পরীক্ষালব্ধ ফল। এছাড়াও আছে ব্যারিয়ন একাউস্টিক অস্সিলেসান, হাবল ডেটা এই সব আলাদা আলাদা পরীক্ষা। এরা সবাই মিলে একসাথে একই দাবী তুলেছে। আজকের বিশ্ব, এই মুহূর্তে, লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলছে। মানে ফোলার বেগ ত্বরান্বিত হচ্ছে। এই দেখুন পাশের ছবিতে।

বলেন কী? সব্বাই একই কথা বলছে ! তাহলে তো মানতেই হয়।

শুধু তাই নয়। এই সাড়া ফেলে দেওয়া আবিষ্কারের জন্য ২০১১ সালে নোবেলও পেয়ে গেলেন রিস, পার্লমুটার আর স্মিদ নামে তিন বিজ্ঞানী।

তাহলে তো কথাই নেই, কি বল ভাই তপেশ?

ঠিকই তো। কিন্তু দুঃখের কথা হল ইনিও আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছেন প্রায় একই ভাবে। আছেন, জানাচ্ছেন নানান পরীক্ষায়। কিন্তু সোজাসুজি সামনে আসছেন না এখনো। তবে ঐ যে বললাম, মহাবিশ্বে কে কতটা অংশ দখল করে আছে, তার প্রায় সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় এইসব পরীক্ষানিরীক্ষায়। এককথায় বললে এই :

বাঃ। এ তো দিব্যি গড়পার স্কুলের পিঠে ভাগের অঙ্ক মশাই। কিন্তু ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি কি আলাদা বস্তু?

এক্কেবারে। ঠিক যেমন হিজিবিজবিজের বাড়ির সবার নাম তকাই হলেও তারা আলাদা আলাদা লোক। দু’জনেরই নামে “ডার্ক” দেখে গুলিয়ে ফেললে কিন্তু আবার আমড়াতলার মোড়ে।

জানলাম। বুঝলাম। শিখলাম। অতঃ কিম?

আসল কাজটাই তো বাকি রইল মশাই। এই দুই মক্কেলকে সামনাসামনি খুঁজে বের করা। তবে তার জন্য চেষ্টা চলছে নানাভাবে। তার মধ্যে আছে টেলিস্কোপের নানা কসরৎ। চলছে দুস্তর পরিকল্পনা। আর ঘাম ঝরিয়ে পরিকল্পনার রূপায়ন। এই সব টেলিস্কোপ নিয়ে না-হয় আর একদিন হাজির হওয়া যাবে।

বেশ বেশ। আমরা নতুন করে অবাক হবার আশায় থাকলাম। তবে ভাবছি আমার উনত্রিশ নম্বর উপন্যাসটা এবার এই নিয়েই লিখতে হবে মশাই। নামটাও ঠিক করে ফেললাম এখনই।

কী নাম?

মহাকাশে হাঁসফাঁস !

আলোচনার ঋণস্বীকার : রত্না কোলে, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদের ছবি: সূর্যকান্ত শাসমল

লেখার উৎস ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] ১১-১২ স্তরের পদার্থবিদ্যার জনপ্রিয় বই। লেখকদের নাম অনুসারে দত্ত-পাল-চৌধুরী নামেই খ্যাত।

[২] ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি নিয়ে বিস্তারিত জানতে অনেক ভালো রেফারেন্স পাবেন । তবে এই দুটো আর্টিকল অতি মনোরম : https://arxiv.org/abs/astro-ph/0403324 এবং https://arxiv.org/abs/hep-th/0603057 . আর নানান পরীক্ষা দিয়ে কিভাবে হিসেব করা হয় তার আপটুডেট তথ্য জানতে এখানে দেখতে পারেন : https://www.isical.ac.in/~supratik/talks.html

[৩] ডার্ক ম্যাটার নিয়ে বড় পরীক্ষার লিংক : https://www.sdss.org/

[৪] সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্টের লিংক : https://supernova.lbl.gov/union/