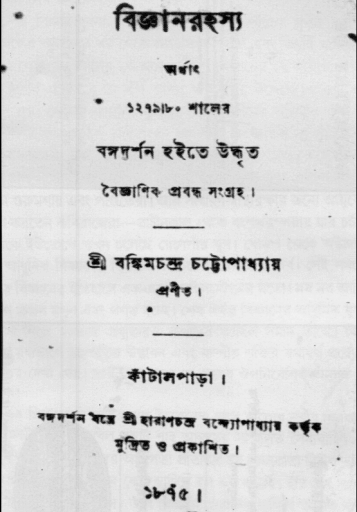

নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য রচনার ধারা শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। তারপর গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন এবং তার ফাঁকে কিছু বিজ্ঞানও লিখেছেন। সেই সব লেখা সংকলিত হয়ে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। সালটা ছিল ১৮৭৫, বইয়ের নাম “বিজ্ঞানরহস্য”। পাটিগণিতের সরল নিয়মে বইয়ের বয়স হল ১৪০, তাই এই শিরোনাম।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা নিঃসন্দেহে বড় জায়গা নিয়ে আছে। ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই সম্পাদক। পত্রিকার নানা পৃষ্ঠায় কোন্ কোন্ লেখা ছাপা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একান্তভাবেই তাঁর। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করলেন, দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে বঙ্গদর্শনে আর সবকিছুর সঙ্গে বিজ্ঞানও থাকবে। কে লিখবেন? উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকরা অর্থাৎ মিশনারীরা বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল কথাগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। শরীরের গঠনে পেশী ও হাড়ের ভূমিকা সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর বই বিদ্যাহারাবলী,

পিয়ার্সনের ভূগোল, লোসনের পশ্বাবলী বা ইয়েট্স-এর জ্যোতির্বিদ্যা তিরিশের দশকের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে যাকে আমরা বলি ম্যাগাজিন, সেই সাময়িক পত্রিকার মধ্যেও কমবেশি বিজ্ঞান লিখছিলেন মিশনারীরা। তবে বিজ্ঞান লেখার কাজ যে শুধু তাঁরাই করেছিলেন সেটা ভাবলে ভুল হবে। বেশ কয়েকজন বাঙালি এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখান। প্রথমে অবশ্যই নাম করতে হয় অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬)। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি একটা বিজ্ঞানের বই লেখেন – ভূগোল। বাংলা ভাষায় বাঙালির হাতে রচিত এটাই প্রথম বিজ্ঞানের বই। ১৮৫৬ সালে তিনি পদার্থবিদ্যা নামেও একটা বই লেখেন। অক্ষয়কুমারের বই সে সময়ে বহু প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথও তারঁ লেখা বই পড়ে শিক্ষার পালা শুরু করেন। যাই হোক্, অক্ষয়কুমার ছাড়া আরও যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৭১)। বাংলাভাষায় জ্যামিতির কথা আলোচনা করে তাক্ লাগিয়ে দেন কৃষ্ণমোহন। রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন অনেক বিষয়ে। তবে তাঁর খ্যাতি ভূগোলের বিজ্ঞান সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরায়। সে সময় বেশ কিছু পত্রিকাও নাম করে নিয়েছে। অন্যতম অবশ্যই তত্ত্ববোধিনী। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় সেটা। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার। আশেপাশে আরও কয়েকটা পত্রিকা বিজ্ঞানের কথা পরিবেশন করলেও তত্ত্ববোধিনীর লেখা তথ্যে ও বাঁধুনিতে এগিয়ে ছিল অনেকটাই। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশের প্রায় এক দশক আগে জ্ঞানান্বেষণ, জ্ঞানোদয়, বিজ্ঞানসেবধি, বিজ্ঞানসার সংগ্রহ প্রভৃতি বিজ্ঞান জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছে তাদের মত করে। ফলে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েই ছিল। লেখক ছিল না বললে ভুল হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানের জন্য এঁদের কাউকে ধরেছিলেন? একেবারেই না ! দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক কতটা বিজ্ঞান পড়েছিলেন তার নিখুঁত বর্ণনা নেই হাতের কাছে। তবে বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের উপস্হিতি নিয়ে গবেষণা করে যে ব্যক্তি আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, “ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বরাবরই বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ভূগোলেও তিনি পারদর্শিতা দেখান। গণিতে প্রায়ই তিনি ক্লাশের ছাত্রদের থেকে এগিয়ে থাকতেন। কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ছিল মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, জরীপবিজ্ঞান ইত্যাদি।” (বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান)

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ঝোঁক যে বিন্দুমাত্র কমে নি তার নিদর্শন বিজ্ঞানরহস্যের বিভিন্ন লেখা। বইতে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা নয়। এর প্রত্যেকটাই ছাপা হয়েছিল বঙ্গদর্শনে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় দুটো বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র – স্যার উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা এবং আশ্চর্য সৌরোৎপাত। কে এই উইলিয়ম টমসন? জন্ম তাঁর ১৮২৪ সালে আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে। তাঁর অন্য পরিচিতি লর্ড কেলভিন নামে। পরিণত জীবনে টমসন হয়ে উঠেছিলেন এক জন দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার, গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিজ্ঞানী। আমরা যারা বিজ্ঞান পড়েছি তাদের সবাইকেই জানতে হয়েছে তাঁর কথা। লর্ড কেলভিন পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিলেন।

কেমব্রিজে উদারপন্থী পরিবেশে পড়াশোনা করলেও কেলভিন ছিলেন চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধী। সৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নেওয়া যে প্রয়োজন তা মনে করতেন তিনি। লর্ড কেলভিন মনে করতেন যে পৃথিবীতে প্রাণের বীজ বয়ে এনেছে উল্কাপিন্ড। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, “ তিনি কহেন যে, “ অনেক উল্কাপিন্ড বীজবাহী। অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে।” ” অন্য একটা অংশে বঙ্কিমচন্দ্র আবার কেলভিনের মতবাদ সম্পর্কে লিখেছেন, “… সবীজ গ্রহাংশ উল্কাপিন্ড স্বরূপে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া, তদ্বাহিত বীজে পৃথিবীকে প্রথমে উদ্ভিজপূর্ণা পরে জীবময়ী করিয়াছে।” ভাষাটা কি একটু খটমট লাগছে? হতেই পারে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আজ আমরা মুখের এবং লেখার ভাষাকে এক করে নিয়েছি। উনবিংশ শতকে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তেমন ছিল না। এই সময়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের ভাষা আজকের তুলনায় বেশ খটমট। আবার তুলনা করে দেখলে তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অনেক প্রাঞ্জল। সত্যি কথা বলতে কী, বিজ্ঞানরহস্যের প্রবন্ধগুলো যেন এক ঝলক তাজা হাওয়া এনে দিয়েছিল বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে। ফিরে আসি টমসন বা কেলভিন প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্র কি কেবল টমসনের হাইপোথেসিস বর্ণনা করেই থেমে গেলেন? নিছক রিপোর্টিং করলেন নাকি এই মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন দু’একটা? প্রবন্ধের একেবারে শেষে কয়েক লাইনে রয়েছে তার উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “বুঝিলাম, এই পৃথিবী, অন্যগ্রহপ্রেরিত বীজে, উদ্ভিজ্জ ও জীবাদী সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম জীব কোথা হইতে আসিল? আবার বলিবেন, “ অন্য গ্রহ হইতে।” আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব, সেই গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপে পারম্পর্যের আদি নাই। প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রহিল।”

বেশ মজার না? বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক কী বলেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে সম্ভ্রমে মাথা পুরোটা ঝুঁকিয়ে ফেলেননি বিজ্ঞান লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। বরং সরল যুক্তিতে যে ত্রুটির দিকগুলো বেরিয়ে আসে সেটা উল্লেখ করেছেন দৃপ্ত ভাবে। আশ্চর্য সৌরৎপাত প্রবন্ধে তিনি এনেছেন প্রক্টর সাহেবের কথা। ইনি হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিচার্ড প্রক্টর। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি বইতে এই বিজ্ঞানীর নামের উল্লেখ পাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রক্টরের বই পড়েছিলেন মন দিয়ে, পড়িয়েছিলেন ছেলেকেও। সৌরৎপাতের কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রক্টরের মত এসেছে বারবার। “ প্রক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্হির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেন্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।”

বেশ এই অবধি না হয় বোঝা গেল। কিন্তু “ সহস্র মাইল” বললেই কি এই বেগের তীব্রতা বোঝা সম্ভব? একেবারেই নয়, দরকার উপযুক্ত তুলনা। বঙ্কিমচন্দ্র অভিজ্ঞ বিজ্ঞান লেখকের মত উপহার দিয়েছেন সেই তুলনা – “ এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেন্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে – পাঁচ সেকেন্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পঁহুছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেন্ডে অর্থাৎ অর্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।” এই হল জনপ্রিয় ভঙ্গিতে বিজ্ঞান পরিবেশনের চাবিকাঠি।

এই জায়গায় একটু থেমে মাতৃভাষার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করব। এ ব্যাপারে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য কী বলেছেন তা দেখে নেওয়া যেতে পারে – “ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখার নানা প্রসঙ্গেই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতির জন্য শুধু সাহিত্যের সম্পদে সমৃদ্ধ হলেই চলবে না, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাকেও মাতৃভাষায় কাজে লাগাতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের কৌতূহল সঞ্চারিত করে দিতে হবে।” (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত “বিজ্ঞানরহস্য”, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ) নিজের পত্রিকা বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানের প্রবন্ধই লেখেন নি, বিজ্ঞান বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বইয়ের পর্যালোচনাও করেছেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা তুলে ধরার সবরকম চেষ্টা করেছেন তিনি। এমনকি এক পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যসম্রাট যা লিখেছেন তা মন দিয়ে পড়ার মত – “ যিনি ধর্মোপদেশকে বিজ্ঞানের স্হলাভিষিক্ত করেন, তাঁহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগত অল্পতা আছে, বিবেচনা করিতে হয়। এই দোষেই ভারতবর্ষের গৌরব লুপ্ত হইয়াছে।” এমন একটা মন্তব্য যে গুরুত্বপূর্ণ এবং তীব্র তা আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও উপলব্ধি করা যায়।

ভারতে এক শ্রেণির মানুষ কেমন অদ্ভূতভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেন তা বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বইয়ের “জৈবনিক” (প্রোটোপ্লাজম) প্রবন্ধে বলেছেন – “ এক শ্রেণির মধ্যস্হেরা বলেন যে, “ প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রিস্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষি প্রণীত, তাহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন; কেন না, তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।”

এত বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে এ দেশের অমোঘ মানসিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। তিনি কেবল বিজ্ঞানের রিপোর্টার নন, সমাজটাকে আদ্যোপান্ত বুঝে মানুষের জন্য বিজ্ঞান পরিবেশনের পক্ষপাতী। বিজ্ঞানরহস্যের ১৪০ বছরে আরও বেশি পাঠক এই অনন্য বিজ্ঞান রচনার স্বাদ নেবেন, এই আশাটুকু নিশ্চয়ই করা যায় !

চিত্র সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।